セシル・B・デミルはサイレント時代からハリウッドに君臨する大監督であった。

20年代には当時の風俗をキャッチアップしたセンセーショナルな現代劇で名を上げ、パラマウントスタジオの大御所となってからは、歴史ものをスペクタクル大作に撮り上げてヒット作を連発した。

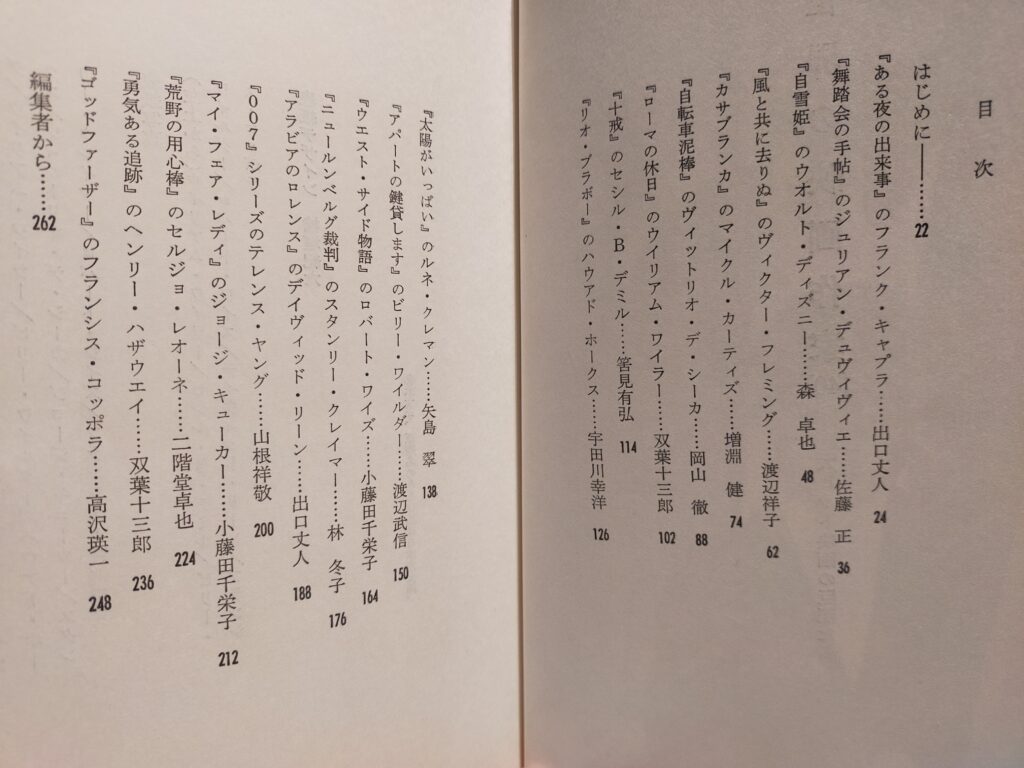

代表作にサイレント時代の「スコオマン」(1914年)、「チート」(1915年)、「男性と女性」(1919年)、「十誡」(1923年)。

トーキーになってから「クレオパトラ」(1934年)、「平原児」(1937年)、「サムソンとでリラ」(1949年)、「史上最大のショウ」(1952年)、「十戒」(1956年)などがある。

手許の「世界の映画作家40大ヒット映画の巨匠たち」(1980年 キネマ旬報社刊)でデミルが取り上げられている。監督別の研究書などでまず取り上げられることのないデミルだけに、貴重な文献である。

この本のデミルに関する章で、映画評論家の筈見有弘、彼の来歴とともに、監督作品の系統別分析などを行っている。

先ずデミルの来歴だが、17世紀のオランダ系移民を祖先とし、移住後は製粉業で栄えた。

祖父は南北戦争に南軍の少佐として従軍し、父は演劇を志向して女優と結婚した。

その影響もあってセシルと兄は演劇界に身を投じ、セシルは若手女優(ドイツ系ユダヤ人)と結婚、劇作を行いつつ役者として舞台にも立った。

1910年代、映画製作者のジェシー・ラスキーとサミュエル・ゴールドマンが、インデイアン娘と白人の恋をテーマとする舞台劇の「スコウマン」を、制作会社の第1回作品として映画化するにあたって、ブロードウエイから監督をスカウトしようと考え、デミルに白羽の矢が立った。

ロサンゼルスの地で「スコウマン」を完成させ、ヒットさせたデミルはそのまま映画界に生涯身を投じることとなった。

デミルが撮影場所として使用した馬小屋は、そのままのちのパラマウントのスタジオとなった。

以降、1950年代まで70本ほどのデミル作品を系統別に分けると、1)第一次大戦後から20年代にかけて『ローリングトゥエンティーズ』と呼ばれた時代を背景にした風俗劇。2)スペクタクル歴史劇。3)開拓時代を背景にした西部劇、の3系統にわかれるという。

本ブログでは、デミルをデミルたらしめたスペクタクル歴史劇から「十誡」「クレオパトラ」「十字軍」を選んで見た。

おまけにデミル処女作の三度目のセルフリメイク作1931年版「スコオマン」をみてみる。

デミルといえば思い出されるのは「サンセット大通り」(1950年 ビリー・ワイルダー監督)に本人役で出演した場面である。

かつての大女優ノーマ・デズモンド(グロリア・スワンソン)が自らのシナリオをもってパラマウント撮影所を訪れる。

ノーマは、撮影所正門を顔パスで通過し、デミルが撮影中のスタジオへ入ってゆく。

戸惑うデミルだが適当にかつて組んだ大女優、(実際のデミルとスワンソンもサイレント時代の数々のヒット映画の名コンビだった)、をいなして、やれやれという体で撮影を再開する。

その姿は、一般名詞化されたハリウッドの映画監督そのままであった。

デミルの撮影風景は(それが演出とはいえ)マイクでスタジオ全体に『ジェントルマン、レデイ、アクション』と声掛けするというシステマテックなものだった。

デミルのマイクの後、ブザーで演技が始まる撮影風景は、ハリウッドという夢の『工場』の、良くも悪くもオートメーションのような流れ作業を連想させた。

その風景の中で、事務的にといおうか、淡々とといおうか、機械的に仕事を流す、ビジネスマン(工場の現場監督)に見えるデミルがいたのだった。

また、50年代初頭にハリウッドを襲ったいわゆる赤狩り騒動にあって、1950年10月、監督協会が集りを持った。

保守派のデミルが国家に忠誠を誓う署名を全員に課すという提案を行い、それに反対した理事長ジョセフ・L・マンキーウイッツが、デミル一派により解任動議された。

深夜に及びそうな会議にジョン・フォードが立ち上がって、デミルに敬意を表するとともに『明日も撮影がある。帰って寝ようではないか』と場を収めたのだったが、赤狩りという政治運動を機に、監督協会が反共の姿勢を決議するように、会議で長々と提案演説をしたのもデミルであった。

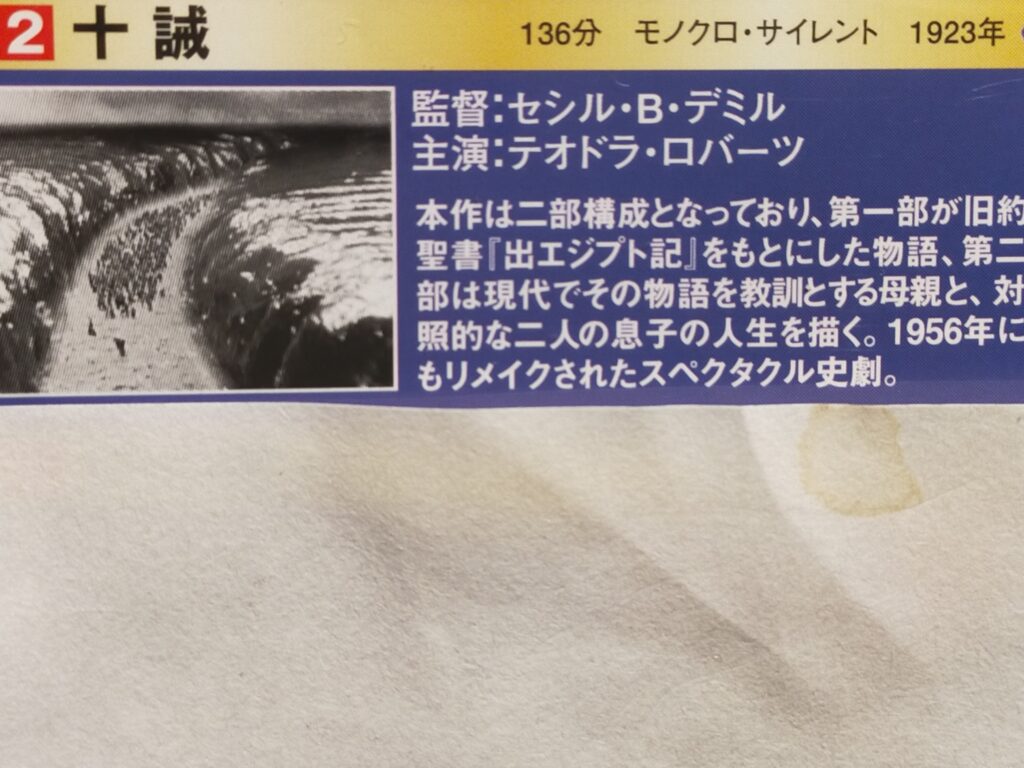

「十誡」 1923年 セシル・B・デミル監督 パラマウント

デミルにとって再映画化された1956年版「十戒」が有名であるが、本作はサイレント時代の映画化であり、記念すべきデミルスペクタクル歴史劇の第1作であった。

デミルとしてはそれまでスキャンダラスな風俗劇でヒットを稼いでいた。

日本人の金貸し(早川雪舟)が金を返せない白人女性の肩に焼き鏝を当てるなど、黄禍論を助長するような煽情的、差別的シーンで有名な「チート」(1915年)に見られるような作風がハリウッドのコードに引っかかるとみたデミルは、聖書や歴史ものを素材に伝統的宗教感、道徳感に帰依することに方針を改めたのだった。

「十誡」の舞台は中東、時は紀元前48年。

エジプトに捕囚されたユダヤの民が奴隷としての過酷な扱いに耐えかねて、モーゼをリーダーにエジプトを脱出してシナイの地に逃れ、そこでモーゼは神から十の戒めが刻まれた石板を授かり、民を導くという新約聖書の物語を映画化だ。

映画は二部構成となっており、後半は現代を舞台にしたドラマとなっている。

内容は、信心深い母親に育てられた兄弟が、一人は十戒を守って生き、もう一人は十戒に背いて自分の利益だけを追求した結果の物語である。

前半の新約聖書の場面。

エジプトのファラオが住む宮殿の巨大な城門の再現、ファラオの玉座の背後のアブシンベル宮殿の巨象のようなセット、スフィンクス仕様の像が列をなすセット。

史実はさておいて、米国の一般的な観客の想像の範囲で、もっともエジプトらしいエキゾチシズムの効果を得られるであろう映画装置が恥ずかしげもなく展開する。

2頭立て馬車に一人乗りのカーゴを付けた当時の戦車が数十台現れ、疾走するシーンは迫力がある。

新約聖書・出エジプト記の一節がそのまま字幕として使われているようだ。

だが、いわゆる宗教劇の持つ荘厳さは映画から感じられない。

深みを持たない画面は、宗教画ではなく俗っぽい説話画に見える。

デミルの解釈に本人の哲学がなく、単なる聖書の映像再現に終始しているからなのではないか。

カメラは全体を説明するときの引きの画面と、演技者のやり取りをとらえるときのバストショットの、どちらかだけである。

後半の現代劇は必要性を感じない。

勧善懲悪、保守的道徳感のためだけの挿話だから。

むしろ、十戒を信じず己の利益だけに生きる弟が愛人を射殺する場面。

殺された愛人がカーテンをつかんで倒れ、カーテンレールが一つずつ外れてゆく場面などに場違いなサスペンスがあり、その映画的効果に感心した。

主人公に射殺された中国とフランスの混血の謎の愛人が『あんたもすぐ来るって悪魔に言っとくわ』と言ってこと切れる場面なども、その魔女的キャラと相まって本筋とは関係のない独特のサスペンスにあふれていた。

デミルの「十誡」は、サイレント時代の「ベンハー」(1925年 フレッド・ニブロ監督)と比べても、ましてやD・W・グリフィスの『狂気』に全編が彩られた「イントレランス」に比べても、比べものにならないほど印象が薄い歴史スペクタクルと言わざるを得ない。

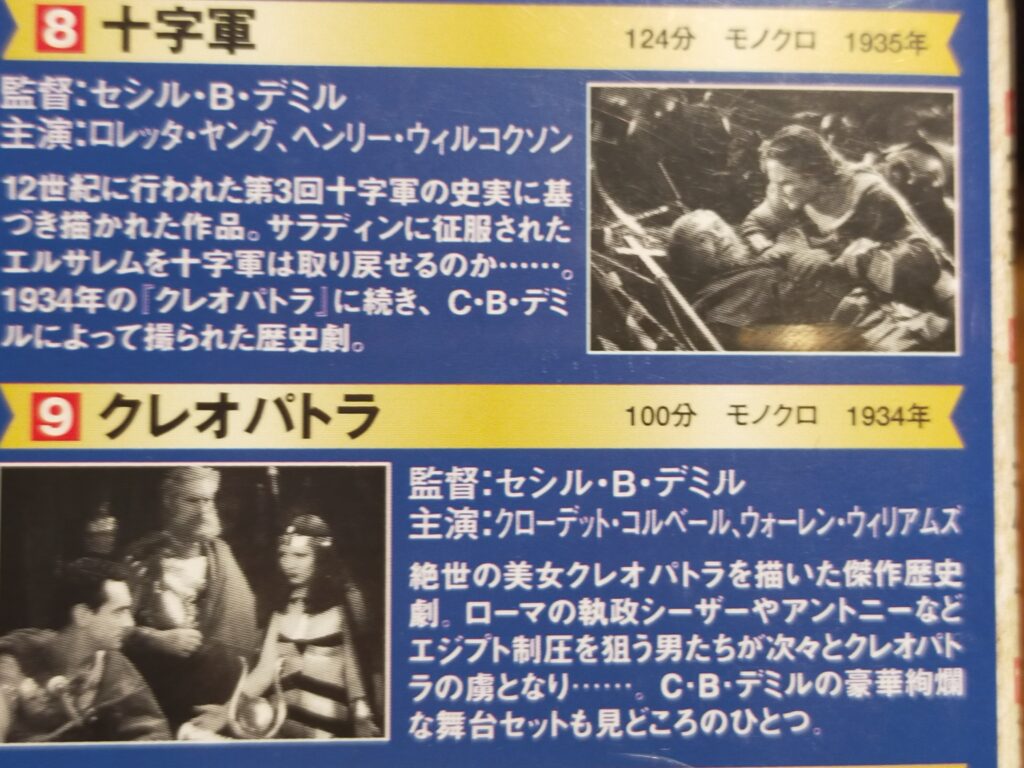

「クレオパトラ」 1934年 セシル・B・デミル監督 パラマウント

デミルの哲学のない、歴史と民族の尊厳に関心のない姿勢は「十誡」から変わりないが、主演のクローデット・コルベールの魅力を生かすためのメロドラマとして見ればそれなりに意味のある作品。

ローマがエジプトに侵攻し、シーザー、アントニーとローマの将軍たちがエジプトにやって来る。

エジプトの女王クレオパトラは自らがファラオの代わりに、侵略者ローマの前面に立ち、自らの魅力を武器に、ある時はシーザーに従ってローマに赴き、またある時はエジプトでアントニーを迎えて酒池肉林の罠で敵を取り込む。

薄物をまとって小柄な体で武将たちに立ち向かうコルベール版クレオパトラは、当初は口だけ達者なヤンキー娘に見えるが、手段を選ばず強国に対して策略で対抗する姿に、華奢な体に祖国を背負って立つ健気な女王に見えてくる。

クレオパトラの魅力と策略を表現するためのデミル演出は、例のスフィンクス仕様のセットと、薄物をまとった多数のダンサー(時には豹の毛皮をまとい、鞭を振るいながら絡み合う)、孔雀や豹などの動物、などを取りそろえる。

何よりクレオパトラの衣装にマントを用い、階段一杯に広げて侍女たちにすそを持たせるなどの場面を繰り返して豪華さを演出する。

また、シーザーとクレオパトラがローマに凱旋する場面で、軍楽隊の後に踊る少女たちの一団を加えた場面には、古代の軍隊を表す演出として目新しかった。

しかし、それらデミル流ゼイタクさ、歴史に対する解釈、はあっても、何よりクローデット・コルベールのキュートで謎めきつつも明るい魅力がいい。

コルベールにとっては出世作「或る夜の出来事」(フランク・キャプラ監督)と同じ年に撮った作品で、全盛期を迎える彼女の魅力に触れることができる。

クレオパトラが秘かに毒殺を狙っていたアントニーが、ローマ軍の襲来に際して軍人として身構える。

『戦の神が降りてきた』ようなりりしさに、クレオパトラが目を輝かせ、自ら仕掛けた毒杯を払い落とすとともに、政敵アントニーに縋りつく。

強い女、クレオパトラが恋に落ちた瞬間を演じたコルベールの女性性が光る。

作品全体としては、陰影も含みもなく、平板な説明的画面が続くという意味では残念。

繰り返すが要因はデミル本人の『哲学』のなさである。

「十字軍」 1935年 セシル・B・デミル監督 パラマウント

12世紀ヨーロッパでの第三回十字軍遠征を題材にした歴史スペクタクル。

イングランドの獅子王リチャードを主人公に、腹に一物を持つフランス王フィリップとその妹、マルセイユで困窮した十字軍に食糧援助と引き換えに、娘とリチャードの結婚を画策する地元領主の娘・ベレンガリア姫が主な登場人物。

山場はパレスチナに上陸してからのサラセン軍との砦の攻防戦、ベンガリア姫を交えてのリチャードとサラセンの駆け引き、そしてエルサレム入城である。

リチャード役には「クレオパトラ」でアントニーを演じた、ヘンリー・ウイルコクソンという俳優が扮している。

ほかにも何人か「クレオパトラ」に出演した、デミル組ともいうべき俳優が出ている。

ベレンガリア姫に扮したロレッタ・ヤングは、出てくるだけで場が明るくなるキャラクター。

気が強く、はつらつとしており、いったん惚れた相手には自分を犠牲にしてまでもとことん尽くす。

デミルにとっても理想の女性像なのだろう。

山場のスペクタクルシーンで武器として登場するのは、塔と呼ばれる砦攻略用の装置。

木製で三階建てくらいの櫓で車輪で移動し、攻撃用のトーチカ的役割を果たしつつ、敵の砦に兵を送り込むもの。

「イントレランス」(1616年 D・W・グリフィス監督)ではバビロンの砦を攻略するシーンで出てきたこの塔。

敵の砦を攻略するとともに、塔が自らも火を受けてゆっくり倒壊する場面の、狂気をまとった悪夢のようなシーンが忘れられない。

「十字軍」に登場する塔も実物大に再現されたセットだが、グリフィスとデミルの素質の違いか、演出力の差か、武器の持つ、非日常的な殺気のようなものが全く不足しており、セットとしての塔の巨大さのみが印象に残った。

ここまでデミル作品を3本見てきて、肝心のスペクタクルシーンにスピード感がなく、盛り上がらないことに気が付く。

あんなにたくさんのエキストラを動員しているのに。

半面、ヒーローとヒロインのやり取りは、わが意を得たかのように、ねっとり、じっくりと描かれる。

デミルがそれまで築いてきた風俗劇の巨匠としてのキャリアがここに出ているのか。

十字軍をパレスチナで待ち受ける、イスラム軍の将軍サラセン。

妙に物分かりのいいヒーローっぽく描かれる。

何せ、リチャードとベレンガリア姫の恋路を理解して身を引くのだから、設定はリチャードの恋敵といった役どころ。

これでは、近世にかけて世界の半分を制した勇猛果敢なイスラム軍の将軍の姿からは程遠かろう!と思うが、デミルの頭にあるのは1935年当時のアメリカの映画観客のこと。

歴史の事実や文化の多様さは、デミルにとってそれほど関心はなかったのだろう。

まるで西部劇のように(デミルは本作の後、1936年制作の「平原児」から西部劇に進出する)、各地の力自慢が集まりながらワイワイと悪者退治に出かけるかのような十字軍の描き方は、当時の白人の価値観と常識に基づいたものなのだろう。

その道中での、リチャードとベレンガリア姫の出会い、結婚式に出てこないリチャードの身代わりの剣と結婚式を挙げるベレンガリア姫のエピソードには、中世ヨーロッパの辺境性、精神性が表れてもいるようで面白い。

それにしても十字軍なる社会現象。

本当にヨーロッパ人がパレスチナに求めたものは聖書に基づく信仰だけだったのか、実利的な目的はなかったのか。

無信心だった獅子王リチャードは、十字軍遠征とベレンガリア姫との結婚などにより、エルサレムの手前で信心に目覚める。

宗教的テーマを追求したわけでもなく、十字軍の歴史的意義にも無関心の本作にとって、観客の保守性に迎合しただけのご都合主義的結末に見える。

それもこれもデミル自身に『哲学』がないからだと思う。

おまけ 「スコウマン」 1932年 セシル・B・デミル監督 MGM

ここで、デミルが歴史スペクタクルの巨匠となる前の風俗劇時代の作品を1本鑑賞します。

出典はブロードウエイ、デミルの処女作であり、自身3度目の映画化である。

MGM配給だが、経緯は不明。

サミュエル・ゴールドウインつながりかもしれない。

全体を通しての古色蒼然たるスタイル。

19世紀を舞台にしているのかと思いきや、制作当時の1930年が舞台の現代劇なのだが、その映画的説明がない。

また、アメリカに舞台を移した後の、まるで西部開拓期時代のような登場人物にも驚く。

主人公の牧場略奪を狙う悪漢がガンベルトを下げて西部の町を歩いてくる。

部屋に押し入って主人公を撃とうとする。

捜査に当たる保安官。

果たしてアリゾナの開拓地とはいえ、第一次大戦も終わった1930年代のアメリカで、駅馬車が走っていたワイアットアープ時代のような無法なふるまいが行われていたのか。

後に主人公の妻となるインデアン娘と酋長の親子は居留地に暮らす。

部族としての抵抗はとっくに終わっていたインデアンの現状については史実通りの描き方だと思われる。

酒を餌に不利な契約を白人から迫られたり、酒に酔いつぶれる酋長も史実に沿った描き方だ。

インデアンと白人のコミュニケーションの不成立も描かれる。

白人は英語でインデアンに何度も繰り返し説明し、インデアンは了解を示すがまるっきり伝わっていないというギャグ。

これはその後の映画でもおなじみのシーンだが、この作品で早々に見られるなど、西部劇の原典ともいえる面もある。

しかしながら作品の根底に流れるのは、時代背景にも異文化への尊重もない、デミルの、ハリウッド全体の無神経さと大雑把さ。

このことが、作品をアメリカの一般大衆には受けるのだろうが、全世界の映画ファンにはまるで訴えないものとしている。

作品そのものの説明が遅れた。

イギリスの愛する人のもとを離れ、アリゾナへやってきて悪漢にも屈せず牧場を経営する貴族出身の主人公がいる。ある日悪漢に絡まれていたインデアン親子を救い、その娘に惚れられる。

イギリスには愛する人がいる主人公は娘を諭すが、恩人への感謝なのか娘は雨にずぶぬれになっても離れない。

7年たち、イギリスの愛する人が主人公を探し当て、船と列車と自動車でアリゾナまで来てみると、主人公には息子とインデアンの妻がいた・・・。

ブロードウエイのヒット劇だったという。

インデアン娘を演じる女優は可愛い。

インデイアンというよりはメキシコ系か南洋系のタイプで、いずれにせよ白人男の被支配民族女性への憐れみに基づく愛着を具現化したような存在。

娘は、白人男へ憧れ、庇護を得、悲劇(息子がイギリスでの教育を受けるためアリゾナを去ってゆく)に際しては自ら身を引く。

異人に供された一時の日本人女性のようだ。

こういった作品を見ると、デミルのほかの史劇も適当に都合よく、観客受けを狙って史実を改ざんしたものなのではないか、との感慨も出てくる。

それも含めてデミル映画なのだろうが。

デミル作品が映画史的にも評価されない原因の一つである。