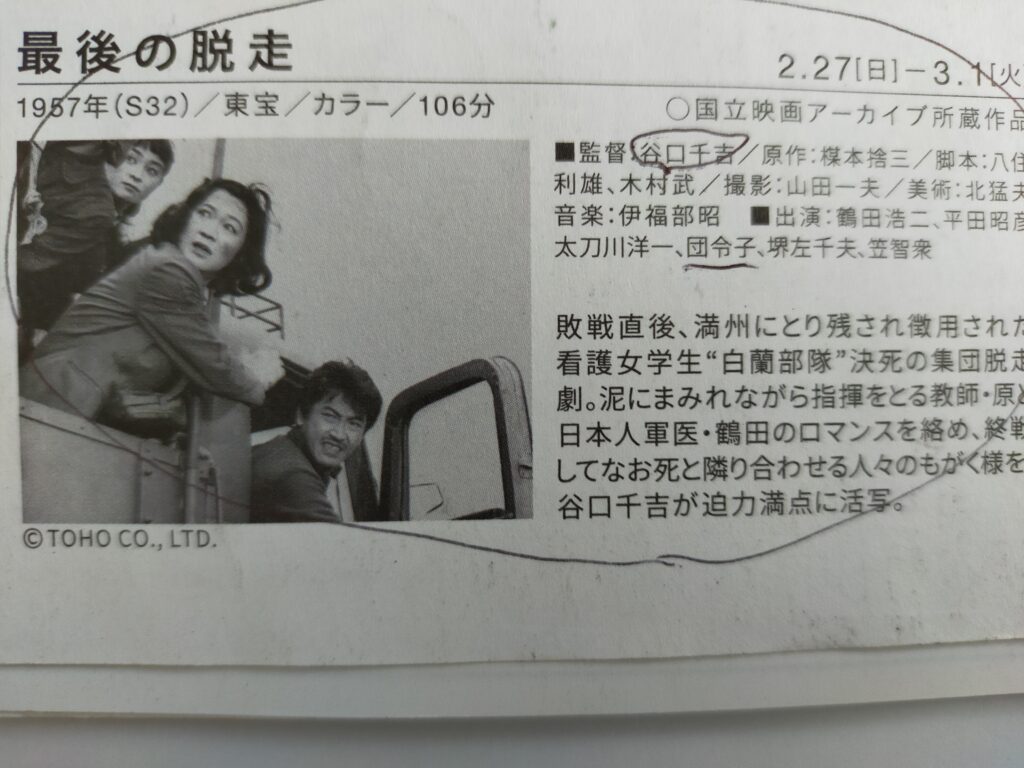

ラピュタ阿佐ヶ谷のモーニングショー・女優原節子特集で谷口千吉監督の「最後の脱走」という作品を観た。

1957年の東宝映画で、原節子と鶴田浩二が主演。

助演で、平田明彦、笠智衆、団令子が出ている。

シネマスコープのカラー作品で、配役からしても、A級作品であることがわかる。

上映は、「フィルムセンター所蔵作品」のタイトルから始まる。

東宝には貸出用のプリントが存在しないから、国立のフィルムライブラリーの所蔵フィルムを借りて上映した、ということ。

フィルムセンターは貸出料金も高く、また映写技術が確かな施設にしか貸し出さない、とのことなので、ラピュタ阿佐ヶ谷の映写技術(フィルムの扱いの丁寧さも含めて)の高さがうかがえる。

作品は、中国戦線の野戦病院に看護婦として動員されていた女学生の一団が、終戦後、引き揚げの最中に八路軍に捕らえられ、その野戦病院に徴用されたのち、脱出するまでを描く。

1957年といえば、戦後からまだ10年。

当時の日本の大人のほとんどが戦争を体験していた時代。

監督の谷口は軍隊経験者だし、原節子と鶴田浩二はともに戦中派の世代で、この作品、軍隊や戦闘のシーンには違和感がない。

特に印象に残っているのが、八路軍の野戦病院が駐屯する〈城内〉の描写。

大陸では、塀で囲まれた〈城内〉に前線の軍隊が駐屯することが多かった。

〈城内〉というのか、〈廟内〉というべきなのか・・・石造りの塀に囲まれて、中華街の入り口のような門から出入りする中国の郡部にあるアレである。

その内部では、軍隊のみならず、軍について歩く商売人やその家族の生活も営まれていた。

子供が右往左往し、飲み屋が開かれ、旧正月には爆竹を鳴らしてお祭りも行われていた。

軍隊経験者だった谷口監督は、こういった状況を描くことで、戦争の〈実態〉を映そうとしたのでだと思う。

東映のやくざに落ち着くまで、東宝や松竹をうろうろしていた頃の鶴田浩二が主演。

終戦後、八路軍に接収されたヤサグレ軍医役。

腕はよく、八路軍に重宝されているが、日本の敗戦に屈折し、アルコールに溺れている。

話はわきにそれるが、軍医役といえば、思い出すのが「赤い天使」(1966年 増村保造監督)。

芦田伸介扮する軍医は、明日なき戦場の絶望から覚せい剤を自らに打ち、夜な夜な従軍看護婦役の若尾文子を自室に呼びつけては、軍服を着せるなどして相手させる。

この作品、若尾扮する従軍看護婦の無邪気で健康で逞しいふるまいと、その若尾の存在に、救済され、慰められる無力な男たちの姿を描いている。

権威ある軍医といえども戦場の恐怖に日々接していれば覚せい剤に溺れ、看護婦のコスプレに一時の慰めを求めざるを得ないのである。

ついでにもう一つ。

「沖縄決戦」(1971年 岡本喜八監督)の軍医役の岸田森。

玉砕間近の沖縄の野戦病院で、徴用した看護婦らとともにひたすら、明日なき手術に明け暮れている。

徴用された看護婦は当初は傷病兵の切断された足を見て気を失っていたが、だんだん逞しくなってゆく。

守備隊司令官が自決し、野戦病院の解散・撤収が決まった時に、軍医は毒薬の注射器をを自らの腕に当てる。

今は逞しくなった徴用従軍看護婦に「弱虫!」と言われ、寂しく薄笑いし乍ら。

いずれの作品でも、負け戦の中で辛うじて己の矜持を奮い立たせんとするエリートの、しかし消耗し自滅してゆく姿と、圧倒的な生命力でその彼を支え励ます、生命力あふれる女性の姿を描いていた。

シチュエーションは同様の本作はしかし、東宝のA級作品なので、鶴田扮する軍医は、屈折はしているもののヒーローとして描かれる。

また、彼をしたい励ますヒロイン(原節子)は、女学生らの教師としての立場を崩さない。

そういった意味では、明るく楽しい東宝映画ではある。

鶴田の演技が、例によって軟弱にヨタっており、結果として、戦場の軍医の屈折ぶり、衰弱ぶりは強調されてはいたものの。

映画は、トラックによる集団脱走のシーンをハイライトに、銃撃戦の描写や、大掛かりな木造橋の爆破描写なども盛り込まれている。

アクション描写も得意な谷口監督の本領発揮である。

また、女学生の集団を無名のキャステイングにすることで、戦争被害者の匿名性を追求しようという谷口監督の意図も感じる。

戦争を題材にした映画は多々あるが、引き揚げや従軍看護婦、慰安婦などを取り上げた作品に接する機会は多くない現在、貴重な作品でもあった。

助監督は岡本喜八。

後の「独立愚連隊」(1959年 岡本喜八監督)に共通する配役や舞台設定のテイストが濃厚で、岡本喜八監督がこの作品に影響され、引き継いだものが多いことがわかる。

「暁の脱走」(1950年)

谷口千吉監督の出世作の1本に「暁の脱走」がある。

原作の「春婦伝」は軍隊経験のある田村泰次郎の作。

映画は池部良と山口淑子のキャステイング。

谷口監督の軍隊経験が濃厚に漂う1作。

原作では慰安婦で映画では歌姫となっている山口淑子のまなざしが、ただ事ではない。

その、諦観したような、でも運命に逆らうかのような、またすべてを受け入れるかのようなまなざしは、その登場シーンから観るものをして画面にくぎ付けにする。

山口淑子こと李香蘭は、戦前は満州映画のスターとして活躍し、戦中は前線の日本軍を慰問した日々を送り、敗戦後は〈漢奸〉として国民党軍に捕らえられ、軍事裁判を受けた。

〈漢奸〉とは、中国人でありながら対日協力をした売国奴のこと。

裁判で日本人であることが証明され九死に一生を得た。

そういった経験下にあった山口淑子のまなざしは、大陸の悠久と世の無常を達観したような、決然としたもので、これでこの作品の値打も決まった。

併せて、駐屯地内の軍隊の描写も甘さの一切なく、主演池部良の終始こわばったような表情とともに印象に残る。

〈芝居〉の匂いは、小沢栄太郎扮する、私利私欲がらみの上官の出演シーンくらいで、あとはセミドキュメンタリーを見ているような緊張感が画面を支配している映画だった。

「赤線基地」(1953年)

ジョセフ・フォン・スタンバークが日本で撮った「アナタハン」(1953年)でデビューした根岸明美がGIのオンリーを演じ、三国連太郎が帰還兵を演じる映画。

序盤から谷口監督の目に映る、容赦のない戦後日本の現実描写が炸裂する。

リアカーに乗せられて運ばれるパンパン。

絶え間なく震えるその体は麻薬中毒の末期症状だろう。

リヤカーを引いてきたのは、アロハを着た若者。

利用価値のなくなった商品を廃棄場に運んできたかのように、ガムを噛んで貧乏ゆすりをしている。

昨日まで、軍隊の予備学校か、学徒動員されていたであろう日本青年の今日の姿だ。

同胞婦人の肉体と精神を切り売りする行為に寄生して生きることを何とも思わない彼らは、帰還兵・三国の実家の仏壇の上に隠してある麻薬を取りに来る。

三国が出征している間に次男の金子信男がオンリーに離れを貸し、チンピラの言いなりに麻薬の隠し場所を提供していたのだった。

これもまた戦後の日本の姿。

やってきたチンピラたちは三国の制止を無視して仏壇に足をかけ、麻薬に手を伸ばす。

三国の我慢の緒が切れる。

大立ち回りの末、チンピラは撃退される。

一尾始終を見ていた根岸明美。

映画のラストは、過去の自分と訣別し、実家を離れることにした三国がバスに乗り込む。

見ると座席に、オンリーから日本の若い娘の姿に戻り、髪をひっ詰めた初々しさのあふれる根岸明美が座っている。

未来に期待するエンデイングと、厚化粧を取り去った,若々しい根岸明美がまぶしかった。

取っ組み合いなどで遠慮のない三国廉太郎の演技やデビューし立ての根岸明美など見どころは多かったが、なにより、終戦直後の日本の描写に遠慮がない谷口千吉の演出が忘れられない作品だった。

「33号車応答なし」(1953年)

東宝のローテーション監督として活躍していたこのころの谷口監督作品。

志村喬と池部良の警官コンビが事件に巻き込まれるサスペンスの佳作。

事件の展開もスリリングで、よくできた脚本と演出。

配役も、池部の新妻役の司葉子が初々しく愛嬌があったり、ベテラン警官の志村と、新米の池部の描き分けもよい。

この作品で一番、谷口監督らしいと思ったのは、悪漢たちの描き方。

浮浪児を救済する慈善事業を隠れ蓑にしながら、子供たちを悪事に加担させている悪漢なのだが、画面に登場する浮浪児に驚く。

単なる孤児ではなく、明らかに巨人症だったり、奇形に近いような子供を使っている。

谷口監督としては、悪漢たちのいかがわしさを強調するための配役なのだろうが、当然現在では描写できない場面。

この作品が虚構のサスペンスから、敗戦日本のざらざらした現実感を伴った世界へとワープした瞬間だった。

そう仕向けた谷口監督の感性は尋常とはいえまい。

悪漢一味のマドンナ役で根岸明美を配役。

キャリアも浅い新人に、サデイステックな悪女役に挑ませるのも谷口監督の感性か。

少なくともこの女優を大切に育てよう、と思っていないことは確かだったろう。

この後の女優・根岸明美のキャリアの決定打のなさよ。

足を出し、体を強調した路線(「獣人雪男」「魔子恐るべし」)から、巨匠に呼ばれての文芸路線(「驟雨」「妻の心」)を経て、性格俳優路線(「赤ひげ」「どですかでん」)へ。

その迷走ぶりを考えると、根岸明美にとっては、本作で谷口監督に与えられた悪女路線を突っ走るのも、逆にありだったのかな、と思ったりもするくらいである。