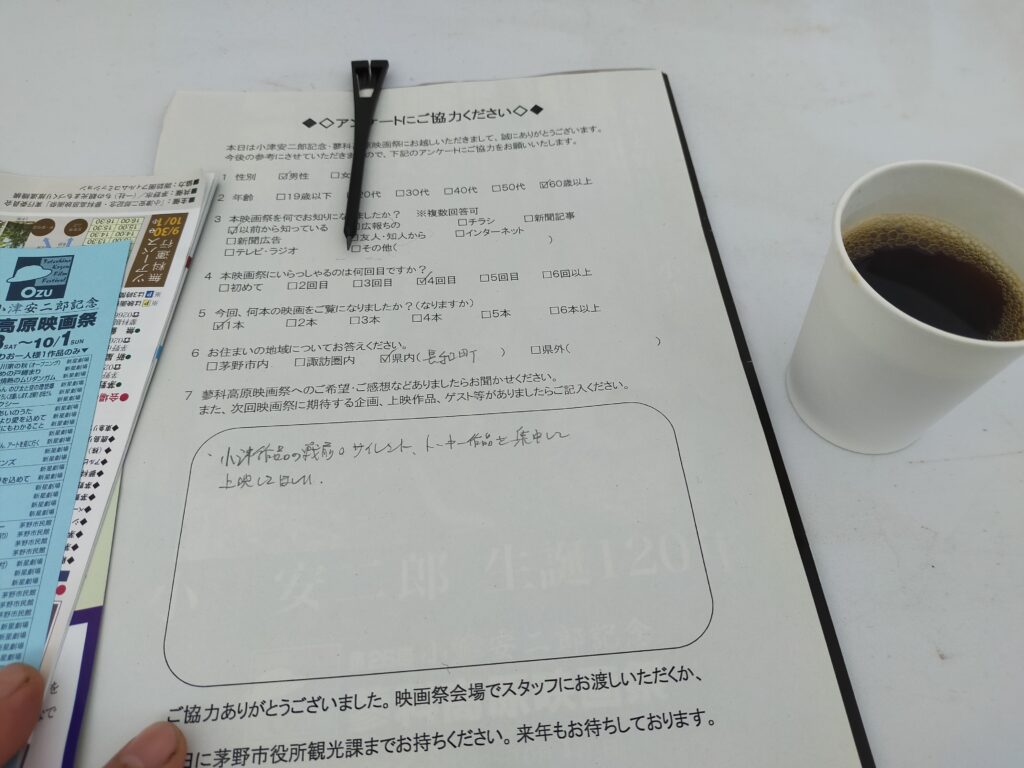

今年も蓼科高原映画祭が開かれた。

毎年、茅野市の2会場で1週間ほどに渡って開かれる映画祭。

蓼科の別荘でシナリオを練った小津安二郎を記念して開催され、小津作品出演者などの豪華ゲストが訪れる。

今年のテーマは、蓼科と野田高梧・小津安二郎。

例年にも増して小津作品を多数上映し、メイン会場の茅野市民館では蓼科の別荘と野田、小津の写真展が開かれるなどした。

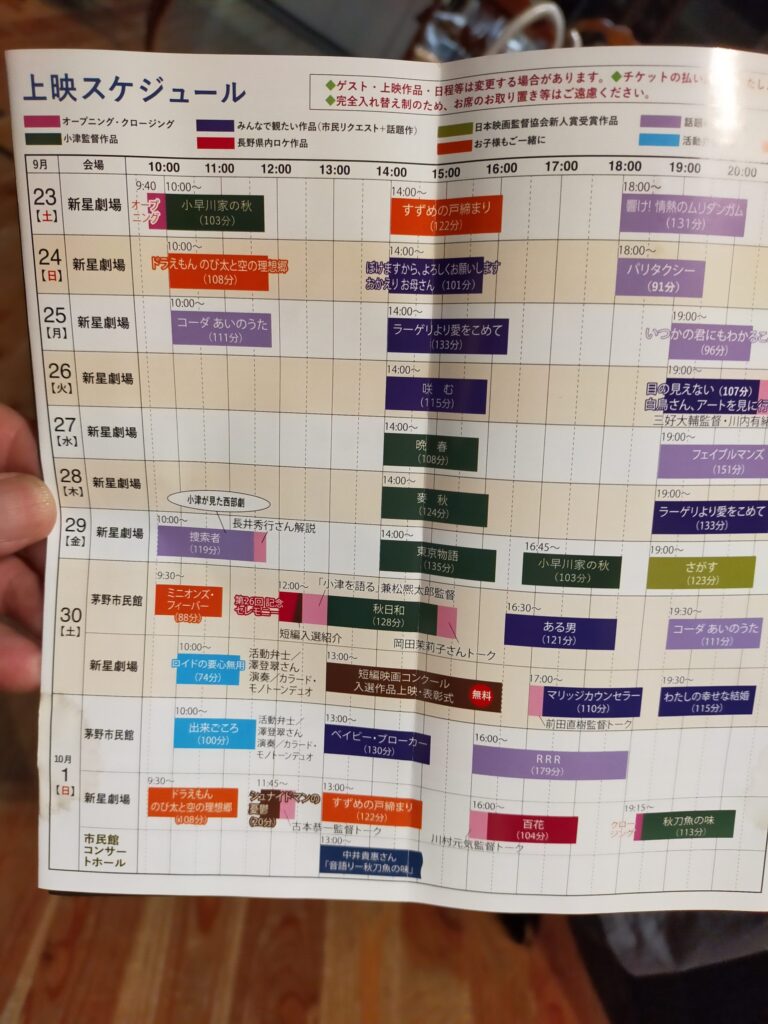

今年のゲストは岡田茉莉子。

出演作「秋日和」の上映後にトークショーがあるとのこと。

メイン会場の茅野市民館に駆け付けました。

ロビーにはボランテイアの茅野市民が受付などに展開、中庭には「もてなし」のテントも張られています。

諏訪地域でいう「もてなし」とは、御柱祭の山出しなどの時に沿道の住民が祭りの参加者に差しれる風習を言います。

この日のテントでは、コーヒー、ポップコーンのほか、寒天菓子、豚汁などが無料でふるまわれていました。

立派な舞台を持つ市民館のホールに入場します。

例年、ゲストのトークショーは盛況で、かつて市内の現存映画館・新星劇場で行われた司葉子さんのトークショーは満員だったのを思い出しましたが、市民館のホールは収容人数が多いのか、この日は7,8割の入場者でした。

舞台では短編映画コンクールの入選作品とその監督の紹介が行われていました。

最後にコンクール審査委員も舞台に出てきて、審査委員長の伊藤俊也監督も登壇しましたが、姿勢がすっかり老人となっており時間の経過を痛感しました。

「秋日和」上映の前に関係者のトークショーがありました。

小津監督の甥の長い秀行さんと、「秋日和」の撮影助手だった兼松さんの対談です。

寡聞にしてお二人のことを知らなかったのですが、兼松さんは松竹撮影所で小津組の「専属」だった厚田カメラマンの助手として「彼岸花」以降の小津作品に参加したとのこと。

既に高齢で杖をお使いながらも、撮影所育ちの活動屋の匂いを感じさせる方。

スタッフ思いで、ユーモアのある小津監督のエピソードを語ってくれました。

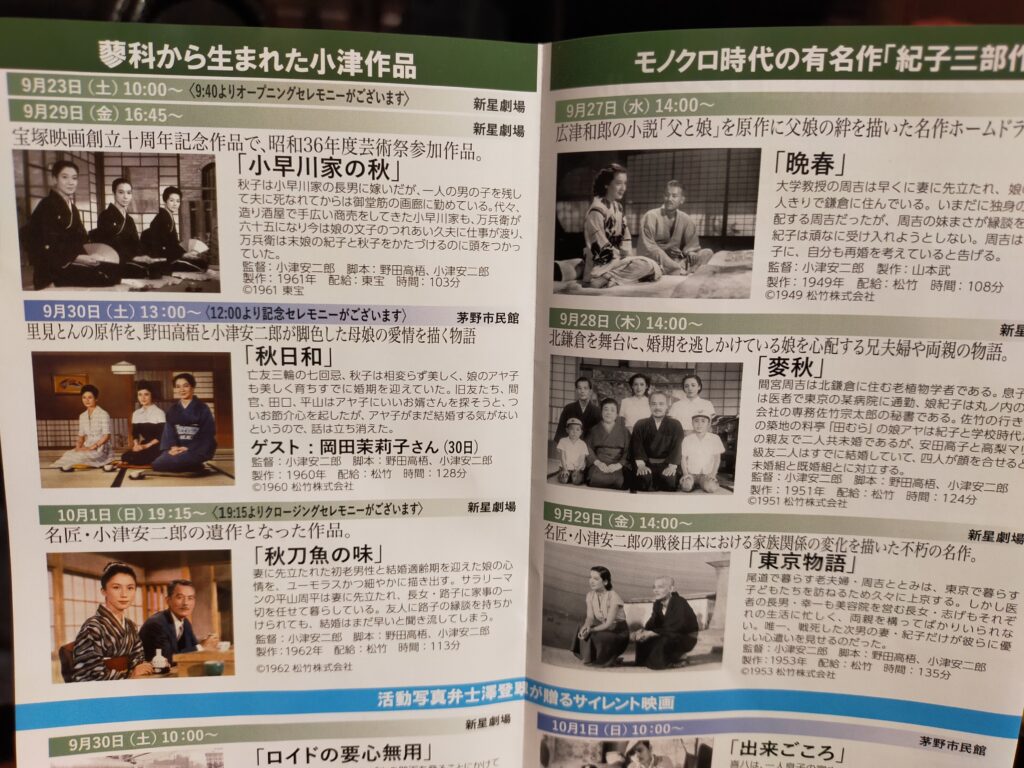

「彼岸花」 1960年 小津安二郎監督 松竹

そして「彼岸花」の上映。

デジタル修復版で色彩も完璧に再現されている。

原節子の小津作品最終出演作であり、東宝の司葉子の小津作品初出演。

また重要な役を演じる岡田茉莉子の小津作品初出演作でもある。

端役ながら岩下志麻も出ている。

豪華絢爛な女優陣を他社からも招き、自社の若手を厳選してのカラー作品。

小津作品のこういった傾向は「彼岸花」(1958年)からなのではないか。

山本富士子(大映)、久我美子(フリー)、有馬稲子、田中絹代(ともに松竹)らを並べたカラー作品「彼岸花」の華やかさは今でも忘れられない。

対する男優陣。

晩年の小津作品には自らを揶揄したような初老(といっても当時の実年齢は50代の設定と思われる)の社会的地位のあるおっさん方が数人出てくる。

「秋日和」では佐分利信、中村伸郎、北竜二の3人。

それぞれ会社重役だったり、大学教授だったりする。

大学時代(東大)からの仲間の未亡人と娘(原節子、司葉子)と七周忌で再会した場面から話が始まる。

適齢期を迎えた亡友の娘を心配し、未亡人となった大学時代のマドンナの再婚を気にするおっさん達。

類型的な心配ではなく、老いて未だに心残りな若き時代のマドンナに対する私的心情が混じってのことである。

要は暇な爺たちのエロ話がこの作品の一つのテーマなのである。

こういったテーマを庶民的に、あるいは通俗的に処理すると、みじめだったり生臭かったりするが、演劇界の重鎮(中村)や正統派の二枚目(佐分利)にやらせ、かつ設定も中流上の悠々自適な人物設定なのだから、そこは生臭さとは無縁。

かえって小津独特のユーモアが生きてくる。

また、爺の価値観にべったりではなく、分析・批評を加えるのも小津流。

「秋日和」では司葉子の友人役で起用した岡田茉莉子がその役割を担う。

岡田は爺たちの、悪意こそないが勝手な振る舞いに翻弄される友人(司)を見かねて、爺たちの本拠(会社の重役室)に乗り込み、ストレートに言いたいことを言って最後は爺たちに謝らせる。

ここのシーンは、岡田茉莉子らしい歯切れのいいセリフの連発で、観客からも同感の笑いが起こる。

爺たちの退屈まぎれの勝手な振る舞いにうんざりしていた観客の気持ちをすっきりさせるとともに、小津自身の自身に対する客観性をうかがわせる大事な場面である。

当時の地位のある爺たちのふるまいに関しては、例えば「彼岸花」での佐分利信の着替えシーンが思い浮かぶ。

会社から帰ってきた佐分利は、結婚前の娘(有馬稲子)の行動に上から目線で文句を言いながら、背広、ズボン、ネクタイと畳の上に脱ぎ捨てる。

着物姿で片ビザついて控える妻(田中絹代)がかいがいしくそれらを拾ってはハンガーにかけたりする。

昭和時代に育った山小舎おじさんでもそういった爺の姿を実見したことがないのだが、中流上の家庭では、そうだったのかもしれないと思わせる、昭和の時代の爺たちを分析するに足る描写である。

「秋日和」でも中村伸郎が帰宅後、背広とズボンを脱ぎ捨て、ハンカチを取り出して放り捨てる。

片付けるのは妻の三宅邦子の役目なのだ。

山小舎おじさんの世代でそんなことをしても、翌日まで服はそのままの姿で残っていただろうし。

さらにその下の世代となると、妻(パートナーといわなければならない)から不思議そうな顔をされるのが落ちなのであろう事実に時代の流れを感じざるを得ない。

そして小津作品永遠のテーマである家族の崩壊。

「晩春」「麦秋」「東京物語」。

紀子三部作といわれ、原節子が主演してきた小津の代表作のテーマはいずれも、家族の崩壊を通して描く、人間はしょせん一人だという、寂しく残酷な人生の真実だった。

「秋日和」では娘の結婚で残された未亡人の孤独が余韻となる。

紀子三部作ではいずれの作品でも、自分が出て行く(残された家族の崩壊が想定される)側の人間を演じた原節子が、残された側を演じている。

日本映画全盛期の文化遺産のような作品。

こういった作品を残してくれた小津安二郎と松竹撮影所に感謝したい。

岡田茉莉子トークショー

「秋日和」の上映が終わり、岡田茉莉子のトークショーとなった。

果たしてどんな岡田さんが出てくるのかと少し心配した。

杖もなく歩いて壇上に現れた。

思ったより小柄である。

歩き方は少しよちよちしている。

トークの相手は、10年前の小津没後50年を記念したNHK番組を演出したデレクターで、その際にも岡田本人と、存命だった吉田喜重監督にインタビューした関係とのこと。

岡田単独でのトークはもう無理かもしれない。

耳がかなり遠くなっており、質問が伝わるまでに時間がかかったりしたが、いざ話となると立て板に水のようにスムースで内容的にも焦点のあった話ぶりだった。

「秋日和」のセットでは元気よく挨拶して明るく振舞ったこと。

本作の共演者で演技的に感心した人はいなかったこと。

小津作品では小津監督の演出以上のことをしてもダメなこと、ただしセリフのテンポだけは自分で工夫して事。

「秋日和」で爺さんたちをやりこめる場面は自分でも好きなシーンなこと。

小津本人から小津組の1番バッターだといわれてうれしかったこと。

当時の松竹大船撮影所は同時に6作品を制作しており、計600人ほどのスタッフが常に駆け回っており、活気に満ちていたこと。

松竹は監督にも物言える雰囲気で家庭的だったこと。等々

最後に今後とも映画をよろしくお願いします、と言い残した岡田さん。

映画女優としての矜持、プライドを全身にまとい、また映画全盛期を知る女優の言葉として重みがありました。