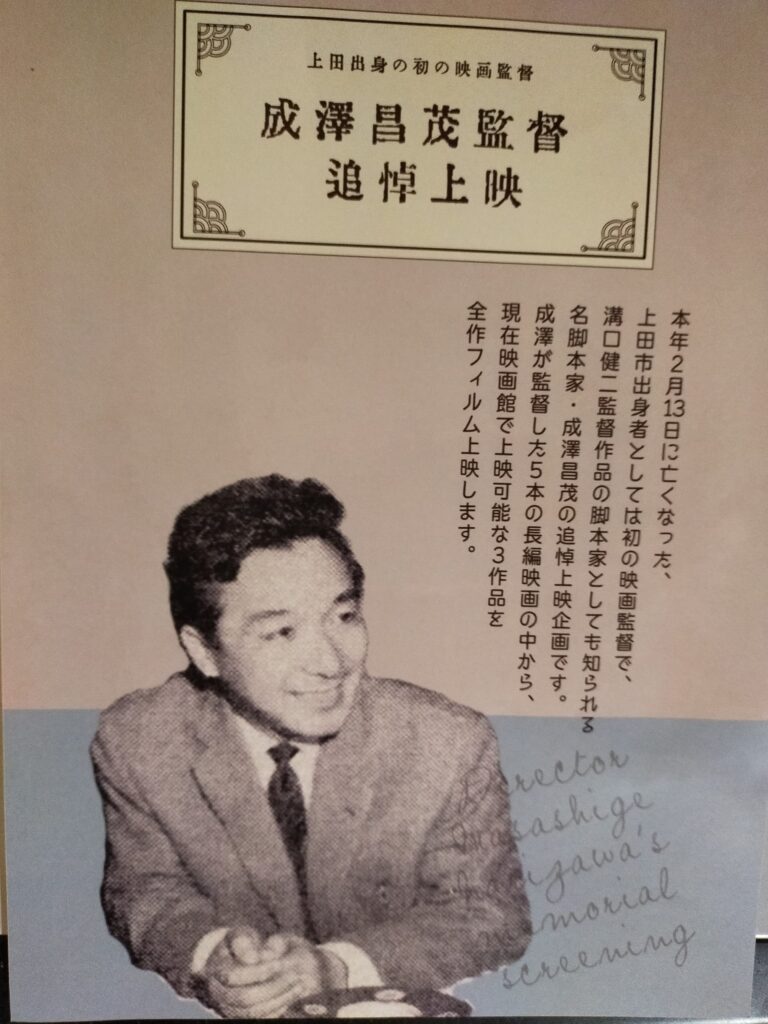

今年亡くなった、成澤昌茂という映画監督が上田出身とのことで、地元上田映劇で追悼上映があった。

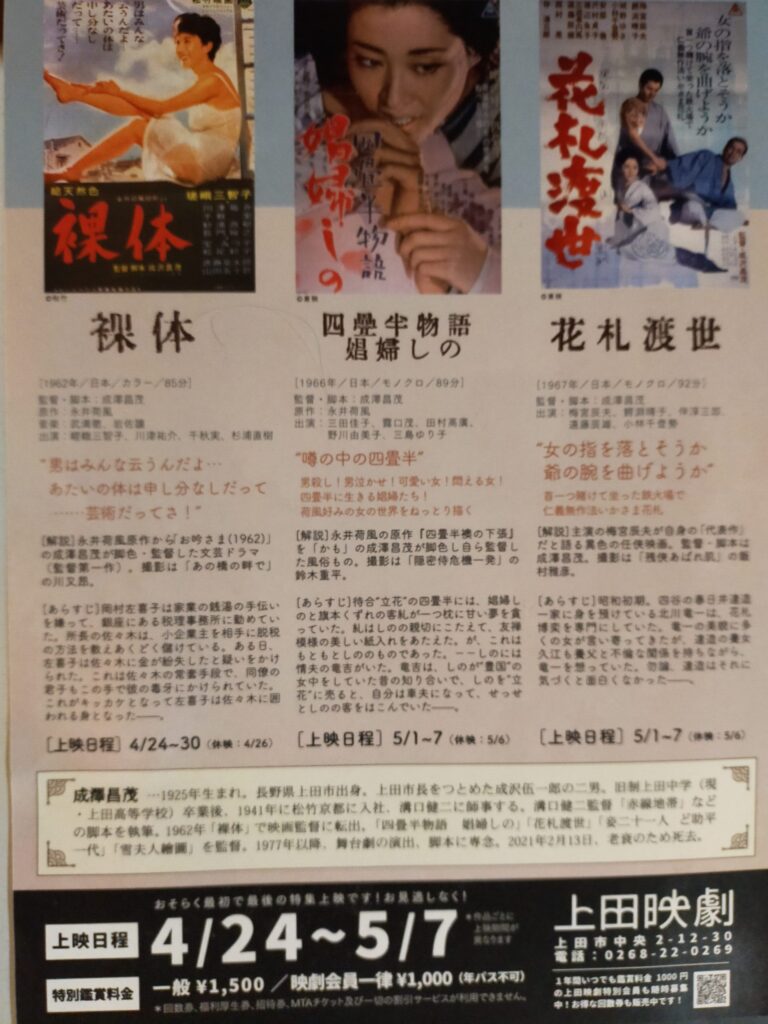

上映されたのは、「裸体」(1962年 松竹)、「四畳半物語・娼婦しの」(1966年 東映)、「花札渡世』(1967年 東映)の3本。

全作フィルム上映で、パンフレットにいわく「最初で最後の特集上映!お見逃しなく!」。

山小舎おじさんは早速出かけました。

成澤監督は県下の名門・旧制上田中学の出身。

16歳で松竹京都に入社し、溝口健二監督に師事しながら日大芸術学部を卒業。

恩師に倣って松竹から大映に移るなどした。

監督作品は全部で5作品。

脚本家として活躍し、溝口作品の「噂の女」(1954年)「赤線地帯」(1956年)のほか、「宮本武蔵」(1961年 内田吐夢監督)「関の弥太っぺ」(1963年 山下耕作監督)など全盛期の日本映画の力作・名作の脚本を執筆。

一方で「ひも」(1965年 関川秀雄監督)に始まる東映の「夜の青春シリーズ」や後の「夜の歌謡シリーズ」などで数々の脚本を担当した。

今回の特集で見たのは、「裸体」と「四畳半物語・娼婦しの」の2本。

まず「裸体」。

1962年の松竹作品。

1962年は、ヌーベルバーグといわれた若手監督(大島渚!)の登用と、彼らの手による気鋭の諸作品が現れては消えていった一瞬の嵐の直後。

映画観客動員数の凋落傾向に歯止めがかからず、といって現状打開策の若手監督登用もその気負いととんがり具合が、映画事業という産業・商業とマッチングすることもないことがわかり、さらに松竹(と映画産業)が暗中模索していた時期と思われる。

なぜ、すでに松竹を退社し、溝口健二の下で脚本家として名作を連発し始めていた成澤に監督デビューの話が来たのか?

ネット検索ではそのあたりの事情は出てこないが、想像するに、ヌーベルバーグで「失敗」した松竹ではあったが、観客動員的には打開策が急務な状況には変わりがなく、撮影所育ちで急進思想を持たず、女性を主人公にした風俗ものが得意そうな若手に撮らせてみた、というところなのではないだろうか?

この作品に対する松竹の期待は、一線級のキャステイング、カラー作品、などのお膳立てに表れている。

その土俵上で成澤監督は持てる力を精いっぱい発揮しているのが感じられる。

漁村の景色を色濃く残す当時の船橋で銭湯を営む実家から銀座の税務事務所に通う主人公(嵯峨美智子)が体一つで浮世を漂う姿を追うストーリー。

設定は19歳という主人公を当時27歳の嵯峨が演じるが、見えなくもない。

それくらい嵯峨美智子がまだまだ全盛期の輝きを持っていたし、時代背景も活気があり、日本映画も元気があった。

なんの思想も背景も野心もない一介の女性が、その欲求のままに振る舞う姿に、旧来のしがらみにとらわれたまわりの人物たちが振り回されてゆく。

天然で無垢な女性を演じる嵯峨は、吹っ切れたように画面ではじける。

この後の作品では、「救いのないほど悪意に満ちた」女性像の描写も辞さない、成澤監督も、本作ではひたすら主人公嵯峨美智子の明るさと輝きと無軌道さを追っかけている。

ちょい役の松尾和子が、職場で退社前に机の下でストッキングをはき替えるシーンで登場したり、金を前にするところりと態度を変える浪花千恵子と嵯峨の銭湯での入浴シーンがえらく長かったり、実家で内職する浦部粂子が夏とはいえ背中が裸のかっぽう着姿だったり、と成澤監督の女性表現がデビュー作からさく裂する。

そのこだわりたっぷりの「炸裂」こそが、当時のまだ余力のあった日本映画の現場によって生み出された豊かさだったりする。

60年代の、「旧来のしがらみに反発する心情」の空気感では、ヌーベルバーグと軌を一にする時代性に彩られた作品。

主人公が純粋無垢な存在として描かれる点でも共通性がある。

純粋無垢な主人公の「蹉跌」を、時代や世の中のせいにせず、突き放して描いている点に成澤監督の立脚点を感じる。

長くなりそうですが、「四畳半物語・娼婦しの」もいきましょう。

1962年の監督デビュー作から4年。

東映から声がかかったのですね。

成澤監督はこの作品から4本続けて東映で撮っています。

本作はモノクロ。

キャステイングは、当時、東映から佐久間良子に次ぐ看板女優としての待遇を受けていた三田佳子。

脇に木暮美千代、野川由美子。

男優陣に、田村高広、露口茂。

舞台となるもぐりの娼家の建物、中庭、玄関前の路地、表のドブ、のセットは入念に作られています。

また、全篇で30数カットという長回し撮影では、クレーンを使った移動撮影のほか、パンフォーカスがかった縦の構図もみられます。

ここらへんは、師匠・溝口の影響というか、マネでしょうが、三田佳子が京都市民映画祭で主演女優賞を受賞した事実をみるまでもなく、撮影所の力を結集した力作であることがわかります。

娼家という底辺に生きる女性を描いています。

この作品あたりから成澤監督の女性の描き方に容赦がなくなり、おかみさんの木暮美千代は救いのない強欲で冷血なやりて婆に描かれています。

三島ゆり子扮する「奥さん」が男を買いに、娼家を利用して通ってくる描写もあります。

こんなことが実際にあったのでしょうかね?

浦部粂子扮する老女が、夫が腹上死したあとの娼家へ乗り込んできて、腹上死の相手だった野川由美子と取っ組み合いをするシーンは、成澤監督の女性描写の容赦のなさが徹底して、「やりすぎ寸前」の思いで見ました。

これらの救いのない女性描写は、次作の「花札渡世」で、主人公に絡む小林千登勢が、裏表があり策略を尽くす、まさに救いのない悪人に描かれていたのを思い出させます。

成澤監督なりの女性(人間)本来の姿の希求なのでしょう。

現実の救いのなさにあって、唯一の救いを象徴する存在として、三田佳子扮する主人公が描かれています。

当時25歳の三田は、その演技力も含めて期待に応えています。

スター女優として「もともと持っているもの」が感じられます。

三田がお客の待つ座敷に入る時の一連の所作や、なじみの客とリラックスした時の、体育すわりのような崩れた座り方など、成澤監督の細かな演出が冴えます。

また、特筆したいのが露口茂。

さらっとカリカチュアライズして流すような、男優陣に対する成澤演出にあって、時に狡猾、時に情けないヒモを露口は、大芝居的ながら演技力十分に演じていて、後のニヒルなだけの印象が一変しました。

今回の特集上映、「裸体」の時はほかに2人、「四畳半物語」の時は3人の入場でした。

「上田の観客には受けなかった。むしろ遠方からの来館者があった」、とは館側の弁。

これに懲りず、上田映劇には頑張ってほしいものです。

気鋭の企画でした。

なお、上映プリントの状態は良かったの.ですが、セリフの再生音がやや不明瞭に聞こえたのは、プリントのよるサウンドトラックの再生力の限界のせいか、劇場のスピーカーの感度のせいか、山小舎おじさんの耳の老化のせいか?

どちらだったのでしょう?

上映が終わった時間は18時半過ぎ。

向かいの焼き鳥屋からは明かりと煙が漏れ始め、名にし負う上田の夜が始まる映画館前。

かつての「飲み屋の街」上田の余燼がわずかに漂います。

山小舎おじさんには珍しいライトアップされた上田映劇を眺めながら帰途に就きました。