先日、松竹映画の最高責任者だった、城戸四郎の伝記を読んだ。

その中で最も印象に残ったのが、松竹映画退潮期のころの描写だった。

昭和30年代前半には映画人口が減少に転じ、松竹も例外ではなかった。

伝記における、その時代の城戸ら経営者のふるまいの描写は歯切れが悪かった。

彼らから従来の「大船調」を越える発想はなく、業績の悪化におろおろし、部下が上げてくる企画には辛辣に対応する姿が見えるだけのようだった。

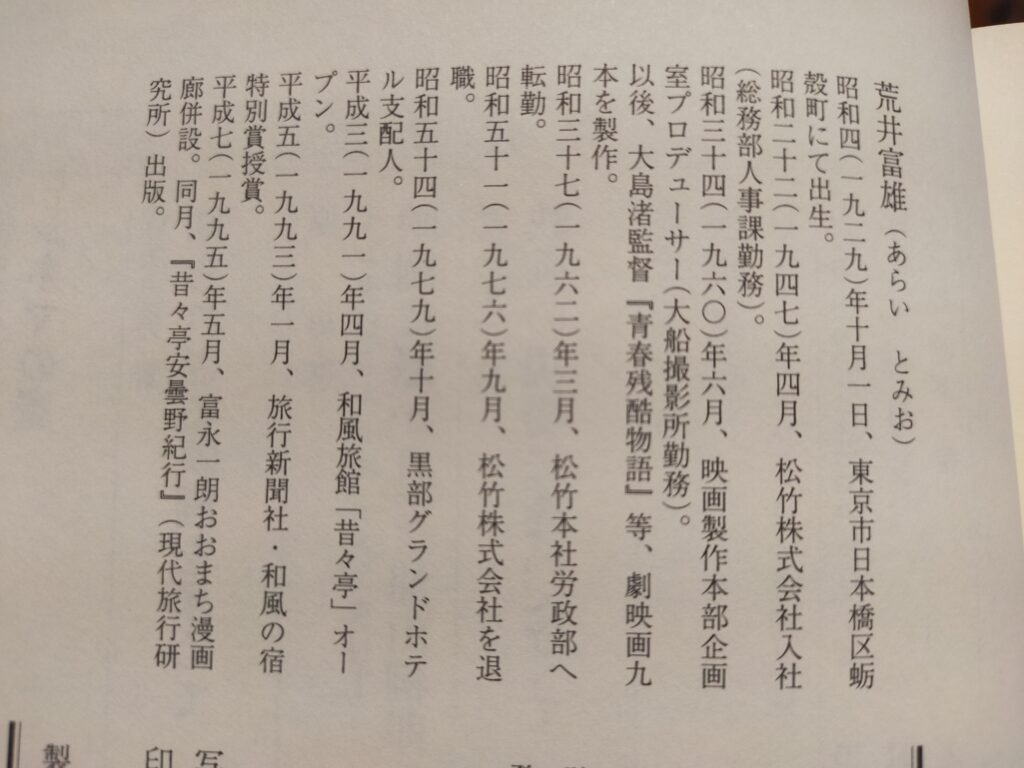

「松竹大船大島組」という本がある。

まさに混乱期を迎えようとしていた昭和34年に本社人事部門から、大船撮影所にプロデユーサーとして転勤し、3年後に再び本社に戻っていった、若き松竹社員の自伝である。

そこには、会社の変革期を迎え、若き人材として畑違いの現場に放り込まれつつ、もがき、奮闘した濃縮した時間があった。

本作は、松竹映画「変革」の時代を、現場の視点から、それも城戸ら経営者と対立したディレクターたちの側からでなく、城戸の部下でもありかつデイレクターを補佐する制作者の側でもあるプロデユーサーからの記録として、第一級の歴史資料でもあった。

昭和34年、社内の他部門から2名の若手社員がプロデユーサーとして大船撮影所に転勤した。

著者ら当事者たちにとっても青天の霹靂の人事異動だった。

着任早々、守衛にいぶかしがられ、庶務のおばさんにあしらわれ、現場のスタッフからは帰れコールが起きた。

撮影所は映画製作に情熱を傾ける芸術家、職人たちがとぐろを巻く特殊な世界だった。

当時、城戸四郎ら松竹の経営陣は、会社はこのままではいけないと思っていた。

松竹映画の退潮は、他の娯楽の台頭や、太陽族映画や錦ちゃんブームなど他社映画の台頭などがその直接原因だとしても、「大船調」にどっぷりつかった松竹の体質によるところが大きい、と自らも分析したようだ。

そのための「ショック療法」として若い社員を撮影所に送り込み、体質改善を図ったのだ、と著者は撮影所長から説明を受ける。

著者はまた、所長から松竹映画の問題点について質問され、答える。

曰く、若さがない、眠れる獅子、ワンパターン、時代に乗り遅れ・・・。

それは恐らくは社員全員が(城戸四郎を除き)共通認識としていたところのものであったろう。

当時30歳の著者は、撮影所内の若手のリーダー格に目をつける。

ディレクターシステムをとる松竹では監督の権力は絶大だ。

大監督には決まったプロデユーサーがすでについている。

そこで目をつけたのが当時20代の助監督だった大島渚。

助監督部発行のシナリオ集で大島の作品を読んでおり、新人俳優紹介の「明日の太陽」という大島が演出した短編を見ていた著者は、大島に面会する。

ここから自伝はめまぐるしく展開する。

大島と意気投合したかに見えてどっこい、コイツは何を考えているかわからない奴だった。

著者は大島に脚本執筆を依頼した企画を2本続けて、所長から没にされてしまう。

大島(と共同執筆の野村芳太郎監督)はあえて、実現しない内容の脚本を書き、著者をプロデユーサー失格者として本社に送り返そうとしていた!のだ。

まさに大船撮影所を挙げての新人プロデユーサーいびりである。

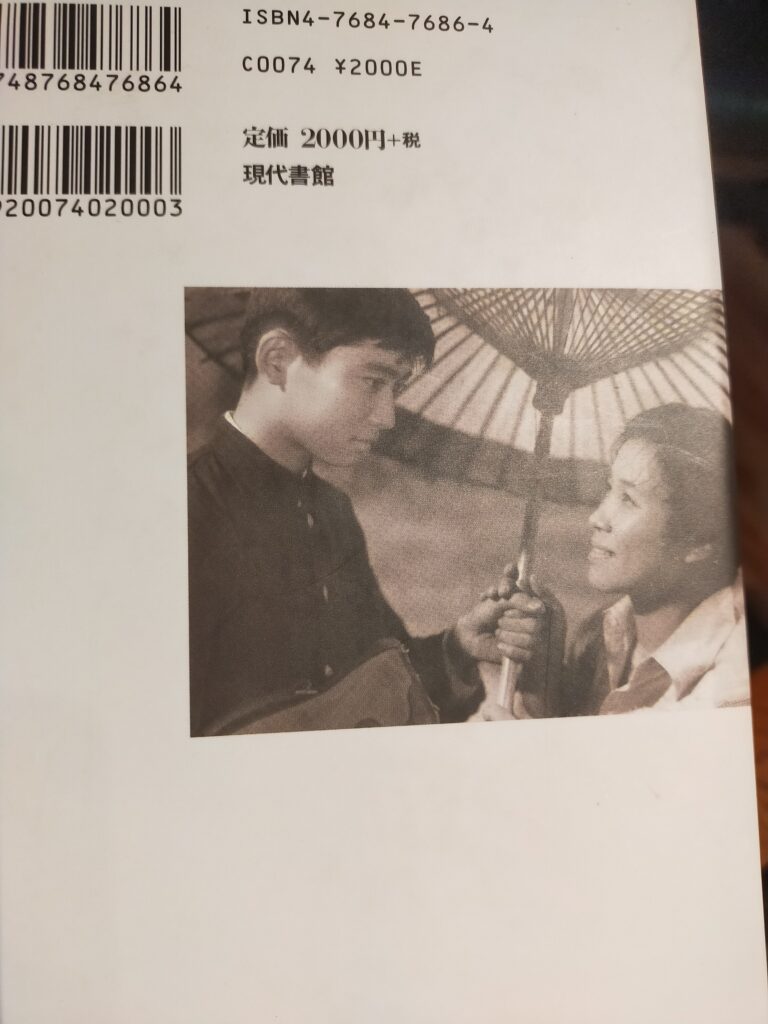

その試練を乗り越え、大島らと和解(著者の人柄の良さを大島らが理解して和解の席に誘った)した著者は、大島のデビュー作「愛と希望の街」から、「青春残酷物語」「太陽の墓場」「日本の夜と霧」と、大島の松竹時代全作品を制作することになる。

「愛と希望の街」では所内試写の後、城戸四郎が自ら出席して、木下恵介ら主要監督と、作品スタッフを招集。

面前で作品評価をイエスかノーかで表明させる事態となる。

城戸を忖度した全員が「ノー」の評価を下す中、作品助監督の水川淳三だけが面前で「これだけの作品は今までの松竹にはありません」と答える。

作品の制作者でありながら、御前で「ノー」と言わざるを得なかった著者は後で水川にイエスといった理由を尋ねる。

水川は「大島を松竹の監督としてみるか、世界の大島渚としてみるかの違いだよ」と答える。

「青春残酷物語」の制作が決まり撮影が開始される。

監督の大島をはじめ、撮影の川又昂などのスタッフ、出演の桑野みゆきなどが醸し出す熱気と勢い。

試写では大島、桑野、川津祐介が正装で現れ、試写後は場内に万雷の拍手。

興行は劇場のドアが閉まらないほどのヒットとなった。

自らのパワーと明るさを、時代の観客が欲する姿に具現化して提供できる力量とカリスマ性をキラキラと(ギラギラか?)発揮する大島はこの時点で松竹の希望の星になった。

松竹待望の若きヒットメーカー大島の長編第2作の2か月後の封切りが決まった。

「太陽の墓場」はオリジナル脚本による釜ヶ崎を舞台にした人間劇だった。

主演に炎加世子という浅草の踊り子出身の女優を抜擢。

釜ヶ崎ロケの空気感、わき役陣の存在感なども効果を上げこれもヒット。

さらに2か月先に「大島次回作品」の封切りがスケジューリングされた。

そして問題の「日本の夜と霧」。

さしもの大島でも2が月ごとの新作公開ではネタがなくなり、シナリオ集の「深海魚群」をとりあげることにした。

決定稿ができないままの段階で本社役員会議に呼ばれた著者は、どんな作品かと聞かれ、結婚式で二人の過去がばらされる話・・・と大島に言われた通りのことを話すと役員たちは納得し、期待したという。

決定稿を読んだ著者が制作に難を示すが、大島は「これをやらないと前へ進めない。やらしてくれたらまた会社が儲かる映画を作る。予算3億円を8千万で収める」と反論。

著者にとってこの作品は、内容が理解できないうえに、興行的には全く期待できず、社員を裏切る結果になることはわかっているものだった。

所長に相談するが、大島がやりたいならということでゴーサイン。

撮影が始まったがスタッフの顔が暗く躍動感がない。

当たる作品とそうでないときにはスタッフの活気や意気込みが違ってくるのを著者は目の当たりにする。

上映中の劇場に行って著者が見たものは、20名ほどの観客が三々五々途中で出てゆく姿と、旧知の劇場支配人が「大島さんがこんな映画作ると思わなかった、君この映画わかるんだったら教えてくれよ…」という言葉だった・・・。

著者は責任を取って辞職すら考える。

大島の信念に対する責任ではない、ヒットしない映画と分かりながら何もできなかった制作者としての自責の念からであった。

「日本の夜と霧」の上映打ち切り後、並行して進んでいた、著者制作、石堂淑朗第一回監督作品「チンコロ姐ちゃん」も制作中止となった。

大島と小山明子の結婚式が松竹首脳部への糾弾集会のようになり、経営陣に大島一派をかばう人間がいなくなった。

大島渚、田村孟、石堂淑朗らは松竹を退社した。

松竹激動の時代をまさにピンポイントで駆け抜けた著者。

人柄がうかがえるような筆致で映画の現場を描写しています。

完全に映画人になり切れていないところが逆に描写の信ぴょう性を付与しています。

素人に近い常識人としての感性がうかがえます。

それにしても稀代の映画人にしてタレントである大島渚の松竹時代全作品に制作者としてついていたとは!

直木賞作家の高橋治が松竹の助監督だった時に「東京物語」にサードか何かでついていた、ただそれだけで、後年外国での小津関連の映画祭でビッグネームとして遇された、ことに匹敵する得難い経歴です。

昭和34年当時。

松竹退潮の時代を迎え、経営者が、「松竹自体に問題がある」と分析し手を打ったことは評価できます。

変革のターゲットを、良くも悪くも松竹映画を象徴する撮影所部門としたことも。

ただ、撮影所が若手社員一人や二人の人事交流でどうにかなるほどのヤワなものではなかったことと、肝心の経営者そのものが「大船調」を越える発想を持たなかったことが、結果につながらなかった理由なのではないか、とも思います。

正確に言うと、「大船調」にこだわる城戸に逆らう経営者が出てこなかったということなのでしょうが。

大島が「日本の夜と霧」にこだわった理由が今一つ判然としませんが、案外、ネタ切れになり、また緊張感ある現場が続いた新人監督にとって、2か月ごとのローテーションを強いる会社への一つの回答だったのかもしれません。

そこには、大島が「これをやらないと前へ進めない」というほどの強いこだわりと信念がありました。

「日本の夜と霧」は、学生運動から続く左翼活動への大島の意思表明をのみ唯一のテーマとした稀有な作品として、大島渚の代表作の一つとして残りました。

しかしながら、時代を先取りし、大衆を扇動せんばかりにその嗜好を読み取ることのできる、「有能な映画監督」としての大島はそこにはいなかったのです。

人間性と常識性に恵まれた新人プロデユーサーであった著者は、大島という稀有の存在を世に出すにあたって、その全部を理解することはできなくとも、「有能な監督」としての大島への共感力に恵まれ、邪魔もせず、言わば大島にとって願ってもない相性の存在だったのかもしれません。

いろいろな立場から映画の現場をのぞき見るのは興味深いですね。映画は総合芸術ですから、実に多くの人の手によって我々に届けられます。1本の映画がそれらひとり一人にとってどのような映画であったか考えてみたくなります。

60年代の日本映画はTVに押されて一気に凋落していきます。その中で松竹ヌーベル・バーグが生まれたのは不思議な気がします。会社の中で何とかしなければという思いが高まってきたのは分かりますが、保守的な大船調とヌーベル・バーグのイメージが合いません。でも、生まれました。

学生時代に大島渚の「体験的戦後映像論 」(朝日選書)を読みました。京大での学生運動や松竹での制作の苦労が書かれてあったと思います。「愛と希望の街」は当初「鳩を売る少年」という題だったのを松竹風に変えさせられた話などが書いてありました。大島が「日本の夜と霧」にこだわった理由なども述べられていたかも知れません。大島渚の若い頃の熱い思いが伝わってくる本だったように記憶しています。60年安保の熱気でしょうか。

また、映画の話を楽しみにしています。

いつもコメントをいただきありがとうございます。

これからも映画の話題を定期的に書きたいと思います。

よろしくお願いします。