映画は、少なくとも商業映画は、観客に観てもらい、興行収益を得てナンボの世界である。

劇場映画の製作には、ピンク映画の300万を最低限に、通常は数千万から億の金がかかる。

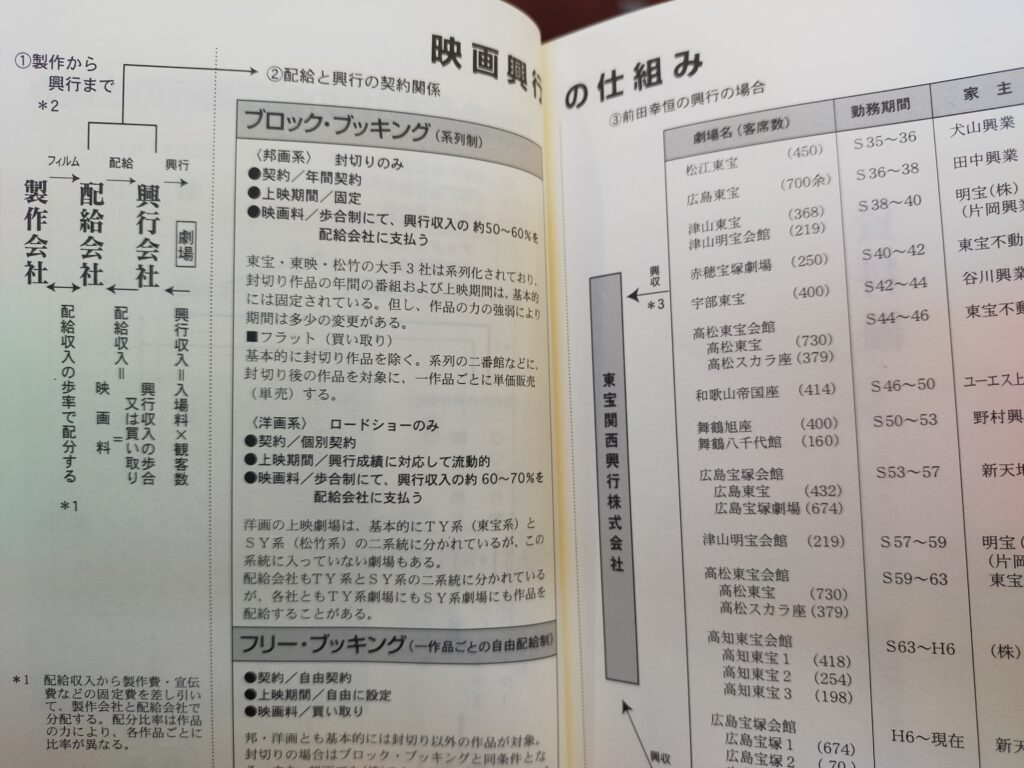

製作部門は、当該製作費の回収を皮算用に、予算管理の上、映画を製作し、配給部門、興行部門の人たちは、回ってきた作品の配給料金、興行収入から利益を得て食っている。

費用の面はともかく、趣味の8ミリ映画だって(今でいうなら、ビデオ、デジタル動画か)人に見てもらって完結する、というのが映画のもつ特性だ。

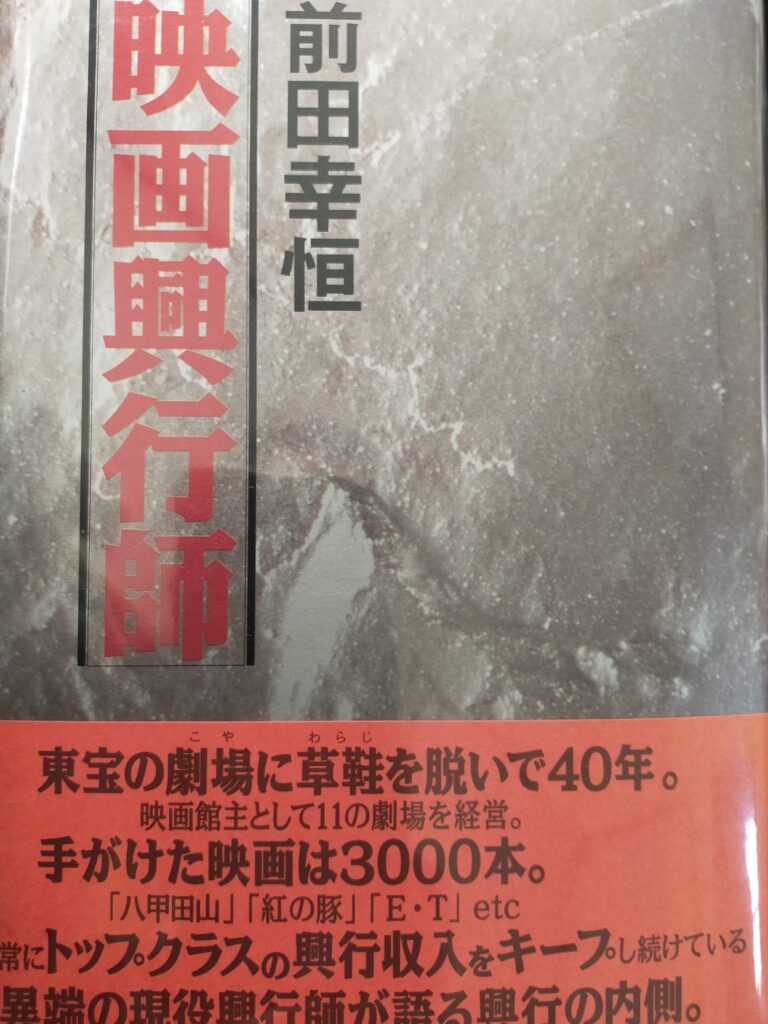

「映画興行師」1997年 徳間書店刊 前田幸恒著

「映画興行師」という本に出合った。

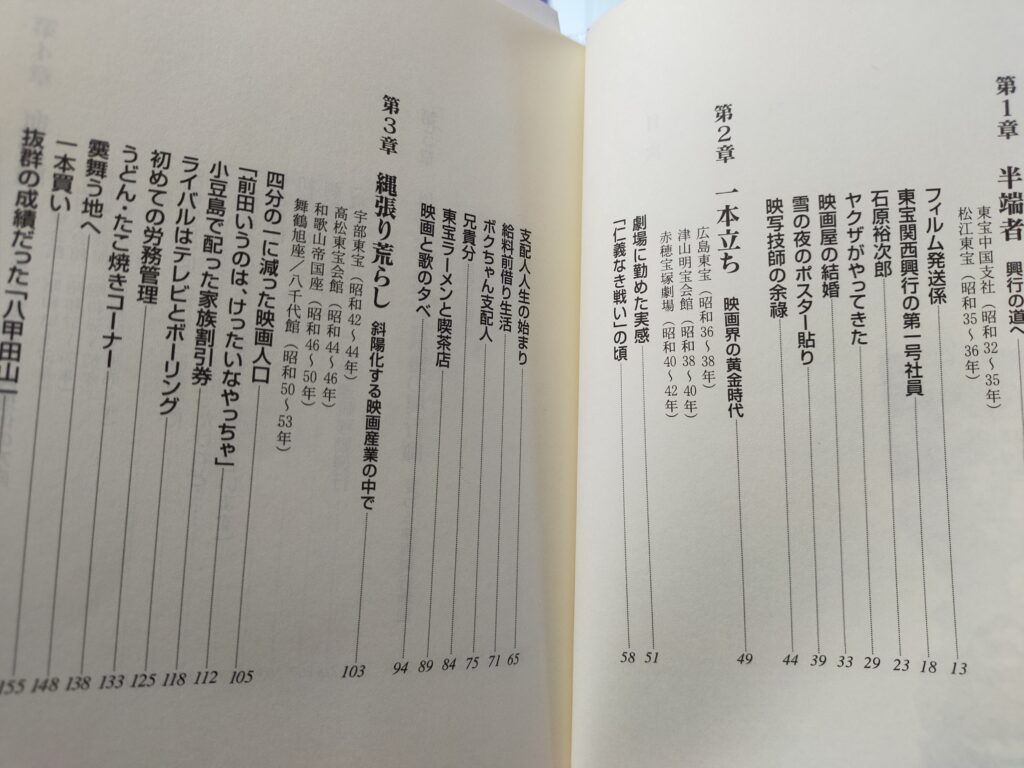

著者は1934年生まれ、1957年に東宝中国支社に入社以来、中四国の東宝直営館の支配人として、映画館運営の最前線にいた人。

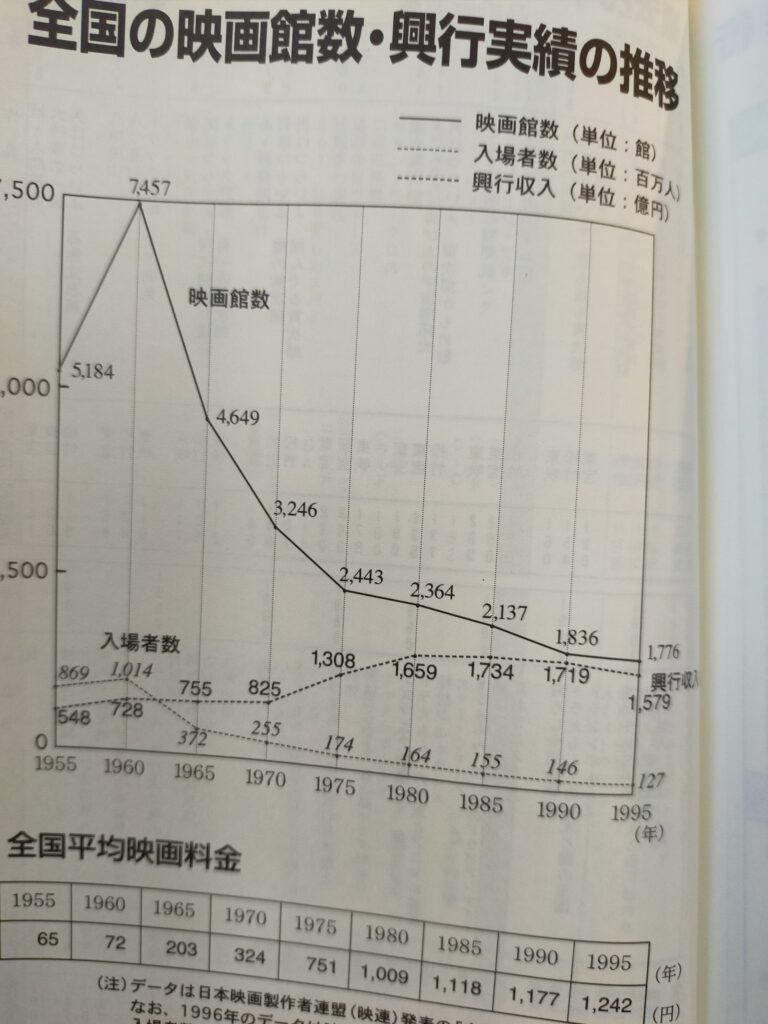

映画全盛時代から、下降の時代、現在のシネコン全盛期に至るまで、映画館の運営に当たった。

当時の映画館のスタッフはというと、支配人以下、営業、宣伝、映写のメインスタッフのほか、モギリ、売店のほか、案内係という女子スタッフもいた。

外注の看板製作係もあった。

著者は、最初は営業担当として、のちに支配人として当時の映画館を転勤して歩いた。

昭和30年代初頭は、映画の最大の宣伝媒体は、新聞広告とポスターだった。

若き日の著者は、映画の終映後に、雪の降る山陰の街角へポスターを貼りに出た。

興行の世界は、もともとはヤクザの縄張り。

当時の東宝ではすたれていたが、東映などでは、新任支配人の就任は、やくざ映画の襲名披露もかくや、のスタイルで行われたという。

一方で、東宝直営館の支配人といえば、当時は町の名士。

赤穂に赴任の時は、「義士祭り」のパレード要員として声がかかった。

新任挨拶の訪問先は、役所、学校、公共機関が主だった。

映画が斜陽になり動員数が下がってくると、劇場でインスタントラーメンを売ったり、うどん屋を併設したり、の多角経営にアイデアをふるった。

周辺地域の保育園、学校への営業も欠かさずに、移動映画大会や団体鑑賞による動員につなげた。

映画館数が減少したころの地方の劇場勤務時には、他社作品や洋画も混ぜて上映した。

この時は、配給会社と、作品のセレクトや貸出料金の交渉も行い、映画興行のだいご味を体験した。

〈これをやれば絶対当たる〉というのがないのが映画というもの。

さらには原価と売値が全く連動しない商売が興行というもの。

著者はそれを、ちゃらんぽらんな世界、という。

商社という、世界を股に何でも売る商売人でも興行だけはやらない、という世界。

巡り巡って、時代はすでにシネコン全盛期。

世の中は、外資系業者のマニュアル通りに映画興行が行われるようになっている。

大資本を投下し、多スクリーンに同時上映して観客に選択肢を与えているかのように見せながら、実は、画一的な基準と設備を観客に押し付け、業績次第で簡単に撤退しそうなのが〈シネコン〉だと、著者は看破している。

生き抜いてきた〈興行〉の世界は、地域の特性に根差し、足で観客を掘起し、工夫して観客を呼び寄せる手作りのもの。

両者の違いは、スーパーマーケットやショッピングモールと、昭和の商店街のごとしである。

映画館でいえば、シネコンより、町の中心街や商店街にあった昔ながらの映画館が断然懐しい。

この本は昭和の映画館の背後の〈興行〉の世界を実体験をもとに描き出してくれた。

映画興行の今後の推移については見守ってゆきたい。

「場末のシネマパラダイス・本宮映画劇場」2021年 筑摩書房刊 田村優子著

さて、次なるこちらの本。

古い映画ファンにとっては玉手箱のような稀有な本である。

舞台は福島県本宮市にある、1963年に休業した映画館。

国内唯一と思われるカーボン式映写機が現役で残り、映画上映に必要な機材一式と、これまでに上映した映画のポスター類に配給会社から購入したフィルムまでが残っているというタイムカプセルのような場所。

著者は、当館で今も映写機のメンテナンスを欠かさない現2代目経営者の三女として本宮に生まれた。

成長して上京後、広告などの仕事に就くうち、実家の本宮映画劇場の〈お宝〉に気づき、本にまとめて発信するとともに、3代目経営者を修行中の身となった。

著者の父(2代目)が、備品、フィルム、ポスター類を捨てずに残していたから、〈お宝〉たちが残った。

田舎の映画館なので、かつては浪曲、プロレス、ストリップなどの実演も行い、上映作品も、洋画、ピンクを含めた各社の配給作品だったため、残った宣材等の資料もも多種多様。

ピンク映画の上映にあたっては、無数にあった配給会社(製作会社)1軒1軒と直接契約したといい、今では歴史に埋もれた貴重な資料が残った。

倒産に瀕したピンク映画の制作会社から上映プリントを購入したこともあった。

さらに2代目は、手持ちのピンク映画フィルムの名場面を集めて編集した。

この「ピンク映画いい場面コレクション」は4巻にまとめられ、2代目のトークショー付きで、2012年のカナザワ映画祭の晴れ舞台で上映もされたという。

東日本震災での被害はなかったが、2019年の台風によりフィルムが水浸しになった。

万事休すと思われたが、著者(3代目)の友人のフィルム技術者の尽力や日大芸術学部映画学科の機材提供により、フィルムの洗浄、乾燥、つなぎなおしを行い、かなりの程度が復元できたという。

この話、日本にも若い現役の〈フィルムを愛する人たち〉がいるのを知って、読者(山小舎おじさん)も心励まされ、うれしかった。

本宮映画劇場は、主に松竹、新東宝と契約して配給を受けてきたが、契約料やその時々の人気によって大映などとも契約したり解除したりしてきた。

また、小さな町なので2本立てプログラムが1週間持たずに、2,3日で変えなければやっていけなかった。

ところがフィルムの貸出料金は1週間単位なので、残りの日数をさらに郡部の上映館にフィルムをまた貸ししたという。

大っぴらには民法上も契約上も法律違反の行為なのだろうが、当時の興行界では配給会社も黙認の行為だったという。

映画の宣伝にトラックにのぼりを立てて走らせたり、移動上映で出張したり、の話は、「映画興行師」の世界をさらに田舎版にした感じ。

この著作、まさに昭和の興行界の歴史を側面から裏付ける資料としての価値もある。

今や映画はすっかりデジタルの世界。

若い人とフィルム映画の話をしていても「映写機のメーカーはなくなったので、今ある映写機は部品が壊れたらもうおしまい」と指摘され、しょぼんとするしかなかった今日この頃。

「場末のシネマパラダイス」は、ドキドキ、キラキラする昭和の映画の世界を眼前に展開してくれました。

フィルム映画と昭和の興行世界はまだ死なんぞ!