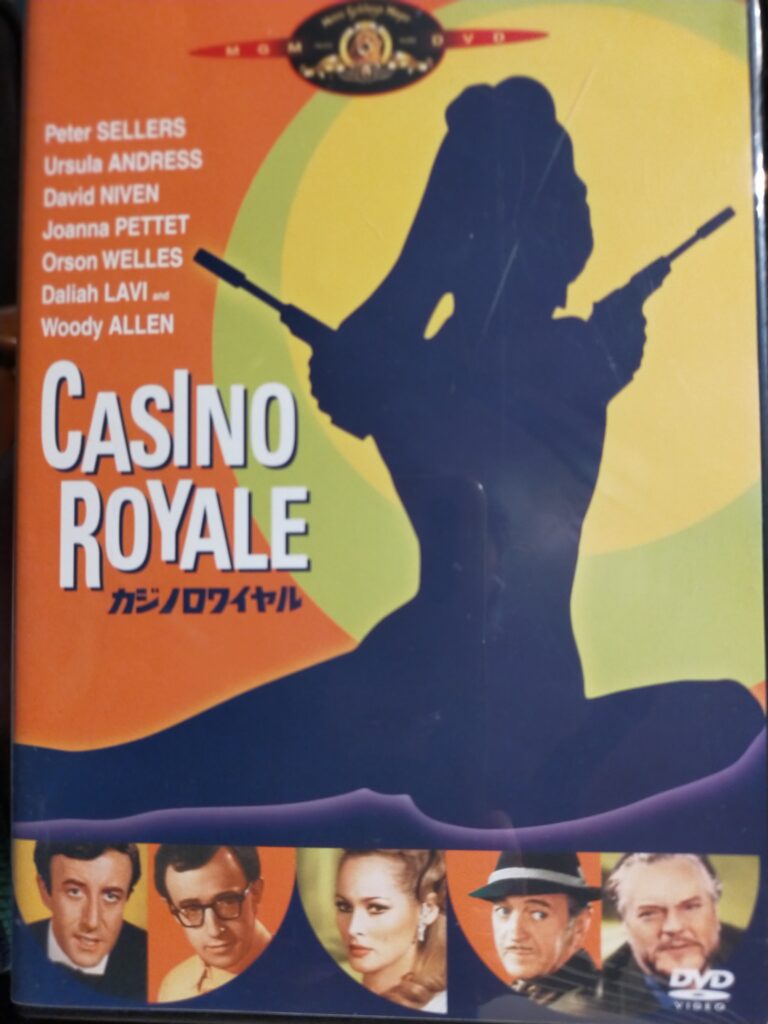

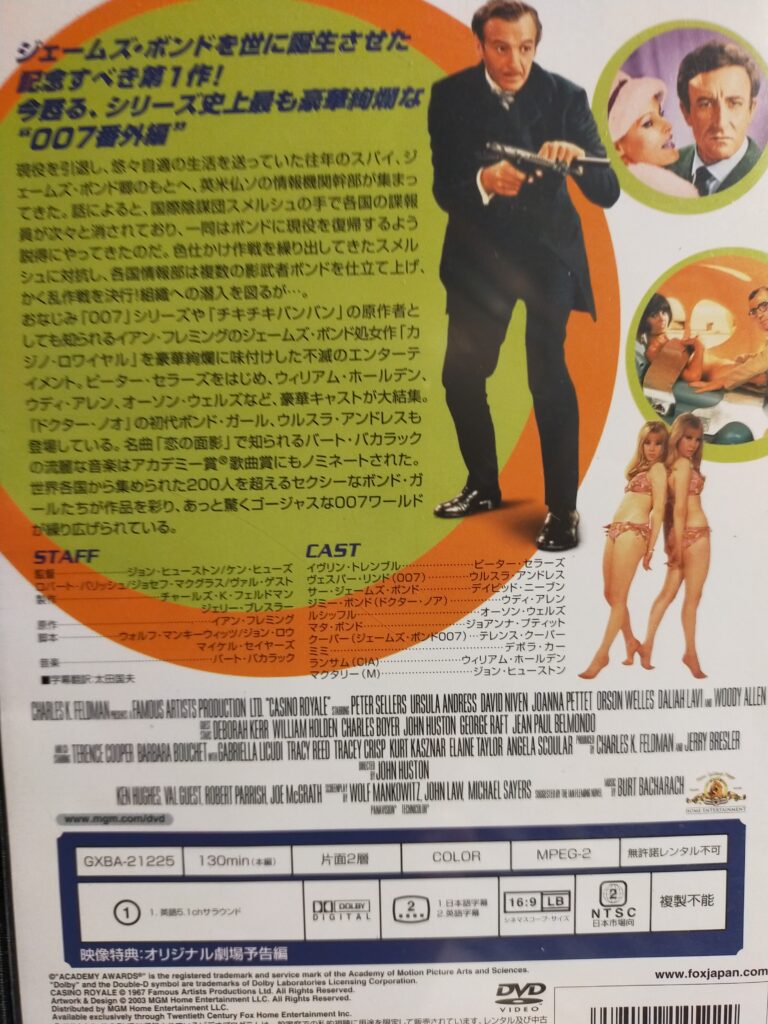

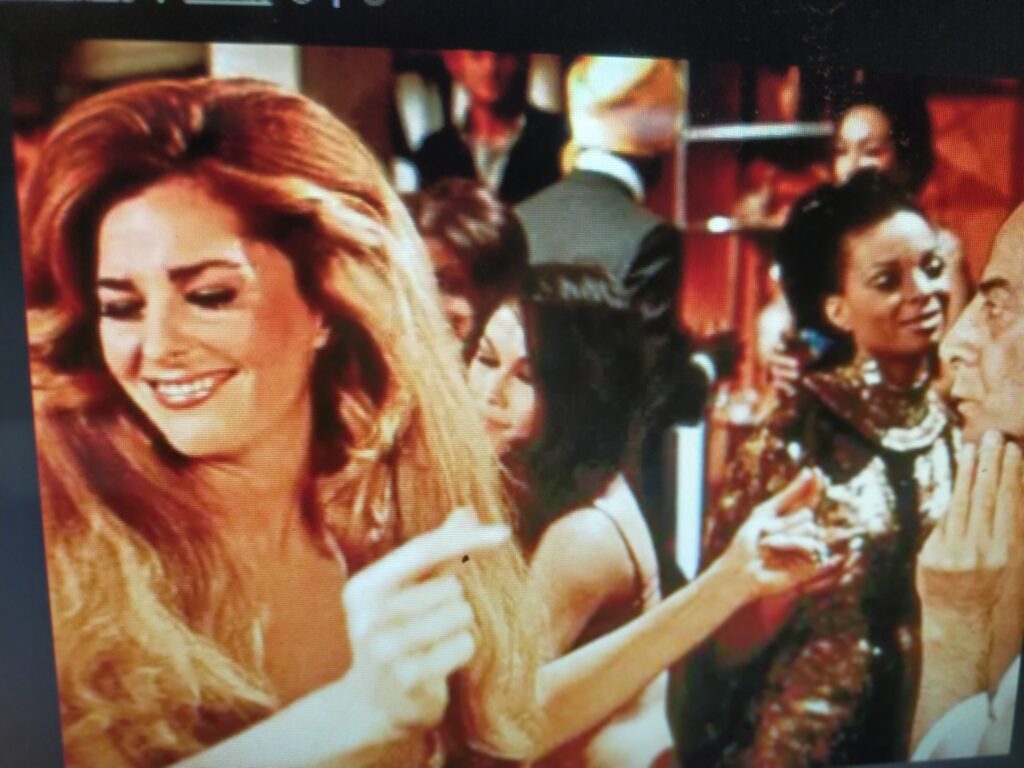

「カジノロワイヤル」 1967年 ジョン・ヒューストン他監督 コロムビア

ハリウッドで長年、ジョーン・ベネットなどスターの代理人や「赤い河」(1948年)、「七年目の浮気」(1955年)などの製作を行ってきたチャールズ・フェルドマンが、そのキャリアの最後に、ユナイト製「007」シリーズ(1962年「ドクター・ノオ」でスタート)とは別系統で作った、イアン・フレミング原作のジェームス・ボンドものの一作。

ショーン・コネリー主演のユナイト製「007」シリーズのパロデイやら、映画史の楽屋落ち、東西冷戦の冷やかしまでがてんこ盛りで、ボンドを誘惑する女性陣のお色気衣装も楽しめる。

ピーター・セラーズの「ピンクパンサー」的なオトボケ演技や、今を時めく(もう終わったか)ウッデイ・アレンのお笑い芸人時代の自虐ネタも存分にちりばめられている。

引退して悠々自適のジェームス・ボンド(デヴィッド・ニブン)が世界征服を企む悪の組織スメルシュの首領ドクター・ノアをせん滅すべく立ち上がる。

ボンドの前には様々な美女(デボラ・カー、新人ジャクリーン・ビセットら)が立ちはだかる。

一方、ボンドを助ける美女たち(「007は二度死ぬ」から連続出演?のウルスラ・アンドレス、ジョアンア・ブテイット、バーバラ・ブーシェら)も百花繚乱。

ゲストスターのもったいなさも、この作品のてんこ盛り的な荒唐無稽の表れ。

カジノ王役で出演し、賭博場でなぜかマジックを見せてご満悦なオーソン・ウエルズ。

チョイ役で、ウイリアム・ホールデン、ジョン・ヒューストン、ジョージ・ラフト、ジャン・ポール・ベルモンドが使い捨て風のキャステイング。

これらの配役に全く必然性と関連性がないのもいい。

スターらに手当たり次第に出演打診し、OKの返答の順番に、1日か2日で撮ったのか?

エピソードごとの関連性もなく、ストーリーの展開に必然性もない。

5人ほどの監督(ヒューストンのほか、ロバート・パリッシュ、ヴァル・ゲスト、ケン・ヒューズ、ジョセフ・マグラス、と監督の選出にも一貫性なし)に各パートを任せ、全体の責任を持つ演出者は置かなかったのだろう。

結果として、個々のエピソード、場面に見るべき点はあったものの、それらに統一感はなく、”混沌”と”支離滅裂”に貫かれた作品が出来上がった。

デヴィッド・ニブンを狂言回しに、セラーズとアレンの芸、女優陣のお色気、パロデイで場をつないでゆく。

冷戦下のベルリン。

東西の壁を挟んで”、片や”ブルーエンジェル(「嘆きの天使」)”名のキャバレーネオンが怪しく輝き、その足元で売春婦が蠢く西側。

カメラがパンすると、壁際に兵士と鉄条網、全体を覆う赤いライテイングに重苦しいBGMが流れる東側が映しだされる。

鉄のカーテンの硬直ぶりと資本主義の堕落ぶりを揶揄するハリウッド”鉄板”の東西冷戦描写だが、そのあからさまぶりが、わかりやすくて面白い。

ロンドンからタクシーでやってきた、女スパイのマタ・ボンドが潜入する西ベルリンのキャバレーの建物内部は「カリガリ博士」をカリカチュアした(オマージュではない)アヴァンギャルド風書割セットという徹底ぶり。

当時の東側体制とドイツ文化は、ハリウッド映画にとって風刺の対象だったことがわかる。

往年のスター、デボラ・カーとオーソン・ウエルズはそれぞれ自らのパロデイを演じている。

スコットランド出身のカーは、ボンドを誘惑しつつもその魅力に陥落して修道院に隠居する貴族役。

映画の末尾で、清楚な修道女姿で登場し、ボンドに寄付を乞う。

「白い砂」などで、その代表的イメージにもなった修道女姿のパロデイを自ら演じる。

オーソンは巨魁の黒幕役という、近年の自らの役柄に沿った姿で登場。

唐突にマジックを披露するが、マジックはオーソン、プライベートでの趣味だった。

こうしてかつての主演スターが自らのパロデイもしくはプライベートな芸を披露。

ここまでくると彼らにとっての最後の売り物は、過去の名作で着た衣装くらいではなかろうか。

60年代の終わりに当たって、映画はかつてのように人気スターの主演で商売できる時代を終えていた。

で、次の時代の売り物は何か?

悲惨な現実社会を等身大に描くことか、ナンセンス・パロデイに逃げることか、ヒッピー・ドラッグなど別の価値観に向かうことか。

ナンセンスとパロデイの線を目指した本作だが、どうしたことかそのズレ感が痛々しい。

だが本作に価値があるとしたら、堂々とズレに徹したその鈍感ぶりにある。

大スターのありがたみをぶち壊した功罪もあるが、時代の流れか。

バート・バカラックのテーマ音楽がゴキゲンにタイトルバックから流れ、脚本のテリー・サザーンのブラック感覚は60年代のサブカルチャームードにマッチした。

本作の後、映画は吹っ切れたように徹底した現実描写や、徹底した戯画化や、徹底したサブカルチャーに向かうことができたのではないか。

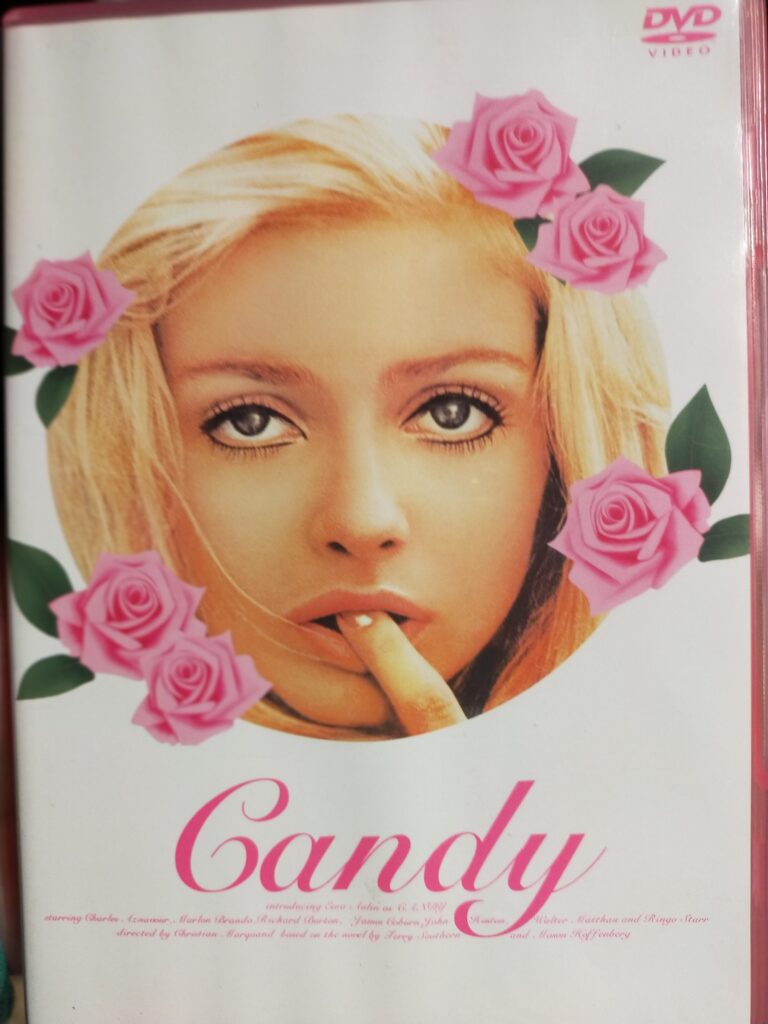

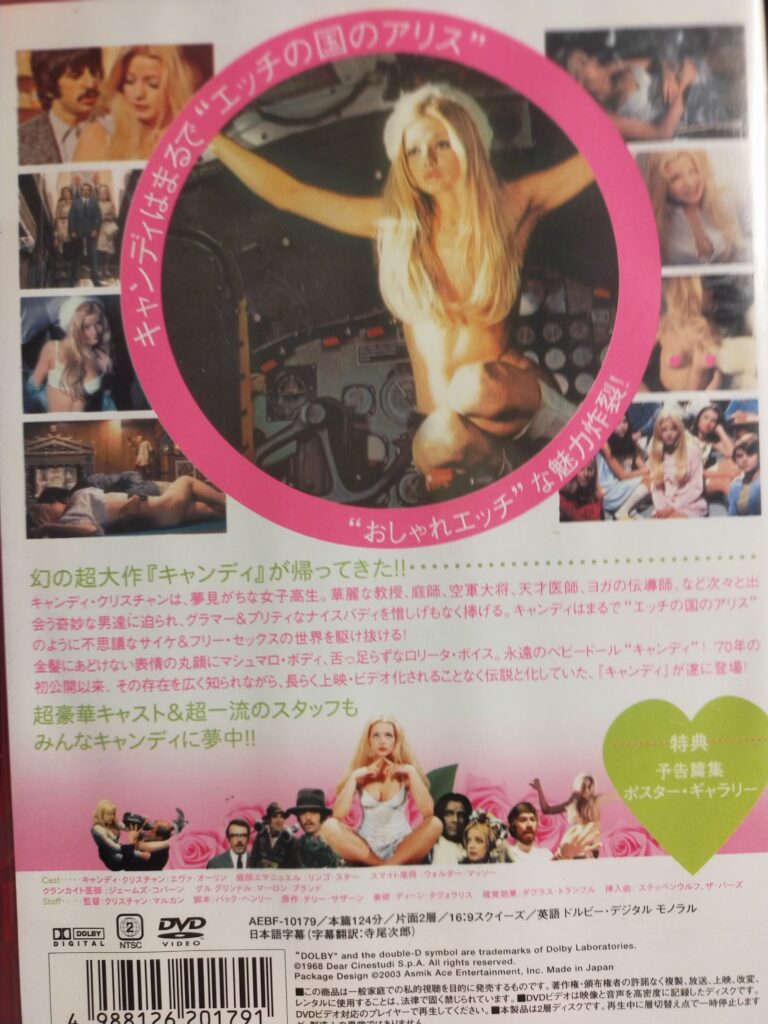

「キャンディ」 1969年 クリスチャン・マルカン監督 米・仏・伊合作

監督のマルカンはフランスの俳優で監督は2作目。

テリー・サザーン原作の映画化権を買取り、友人のマーロン・ブランドに出演を依頼、その影響でリチャード・バートンらビックネームの出演を実現、ABCフィルムズから資金を引く出すことに成功した。

原作者のテリー・サザーンは、「博士の異常な愛情」(64年)、「カジノロワイヤル」(67年)、「イージーライダー」(69年)、「マジッククリスチャン」(70年)などの脚本で知られるブラックユーモア感あふれる作家である。

「キャンディ」は、だれよりもサザーン印あふれる作品だった。

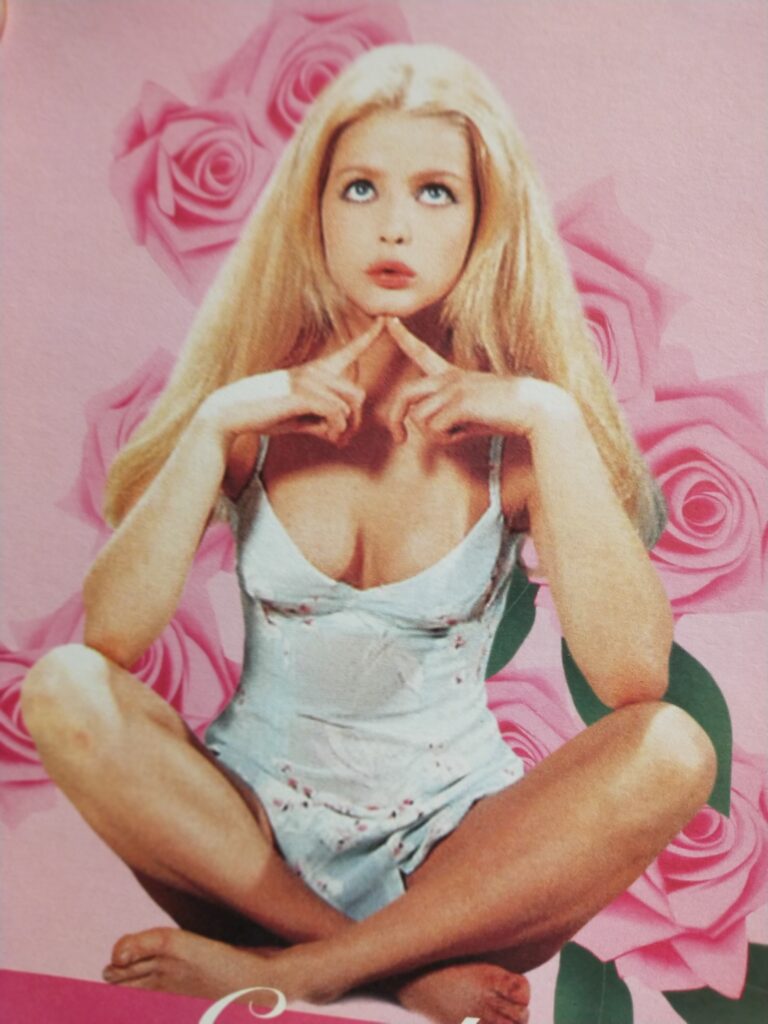

主演のスエーデンの若手女優エヴァ・オーリンのふわふわムード溢れる存在感が何より際立ってはいたが。

ミニスカート全盛時代のアメリカのハイスクール。

その他の女子高校生に交じって登場するエヴァ・オーリンのマシュマロのようなキュートさ。

講演に招かれたインチキ俗物詩人のリチャード・バートンならずとも、魂を吸い取られてしまいそうだ。

キャンデイ・クリスチャン(オーリン)の家には庭師(リンゴ・スター)がいる。

家に入ってはいけないと命じられているが、地下のビリヤード台の上でキャンデイを犯してしまう。

かねてより惹かれていたようだ。

ニューヨークへ向かう飛行場で、空てい部隊の飛行機に助けられたキャンデイ一行。

彼女の愛くるしい姿を見て、部隊長のゴリゴリの国粋軍人ウオルター・マッソーが色気づいて(里心がついたというのか)しまう。

ニューヨークに着いたキャンデイは、けがをした父親をヒスパニック系の名医(ジェームス・コバーン)に診せる。名医には看護婦の愛人軍団がついている。

名医に口説かれたキャンデイは愛人にひがまれ、妨害される。

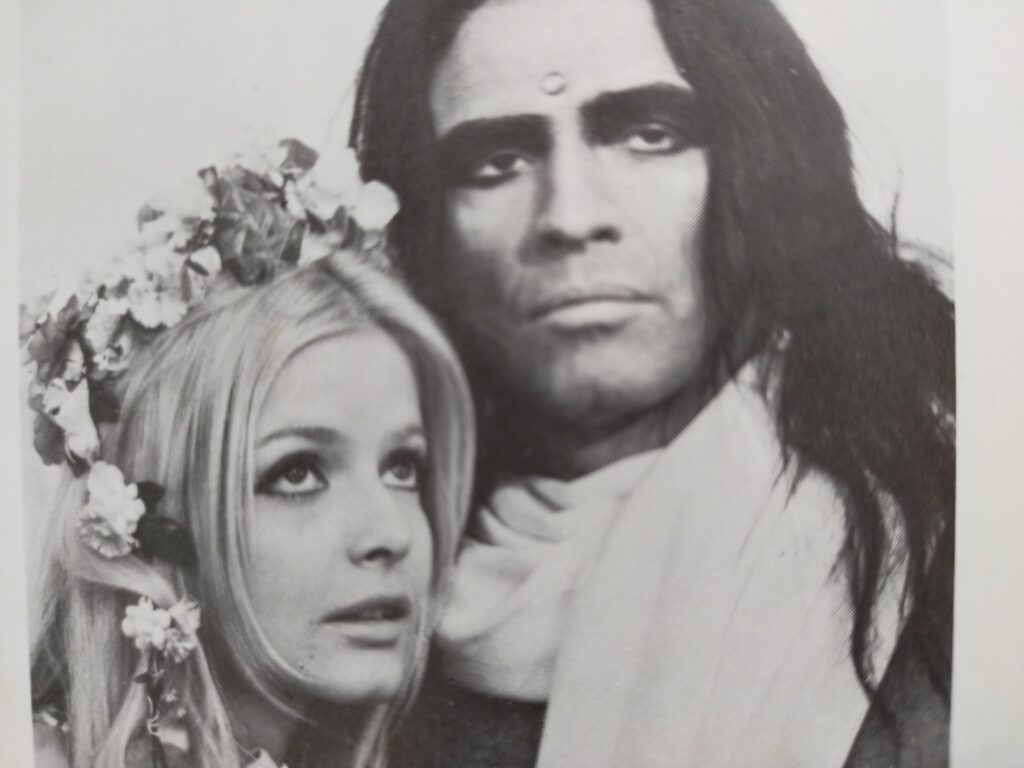

シャルル・アズナブール扮するせむしの浮浪者に犯されそうになり、ヒッチハイクで逃げ込んだトレーラーには、ラスボス、マーロン・ブランドのヨガのグルがいる。

もちろんインチキ修行者だ。

60年代アメリカを象徴する、芸術家、軍人、医療者、ホームレス、スピ系のインチキぶりを暴くのは原作者テリー・サザーンの得意とするところ。

その暴き方も、毒が効いている。

軍人は『アカとヒッピーたちを叩き潰す』と念仏のように唱え続け、名医はその手術を観客の前でエンターテイメントの如くショーアップするが、肝心な部分は助手に任せる。

ヨガのグルは魂のレベルアップを説きながら腹が減るとジャンクフードを貪り食う。

全部に共通するのは、一皮めくるとただのスケベなおっさんという、その一点だ。

社会の権威者らに毒づく一方で、さりげなくアメリカ社会の現状も揶揄する。

名医がヒスパニック系で差別を逃れるため名前を変えており、かつ病院の掃除婦をしている実母を邪険にしていたり。

メキシコ人や日本人を差別するアメリカ人をからかったり。

ニューヨークのギャング社会の女に対する凶暴さを生々しく表現したり。

それにしても、マルカン監督と親しいというブランドの怪演はいいとして、リンゴやアズナブールはどういう経緯で出演したのか。

ギャラは歩合制だったらしいが出演して後悔はなかったのか。

気になる所だ。

キャンデイは、まさに現代の生き地獄をさ迷うイノセントな聖女の如く、完璧なプロポーションで迷える男たちに施しを与える。

エヴァ・オーリンはキャンデイを具現化した存在だった。

テリー・サザーンは18世紀の小説「カンディード」をモチーフに「キャンデイ」を書いたといわれる。

青年カンデイードの”地獄巡り”とその果ての悟りを描いた18世紀の物語は、美少女キャンデイに置き換えられて20世紀に蘇った。

「カンデイード」は、モンド映画を世に広めたイタリアのグァルティエロ・ヤコペッテイにより映画化もされている。

「ヤコペッテイの大残酷」(1974年 原題:MONDO CANDIDO)として。

こういった共通点をたどると、「キャンデイ」はアメリカ版モンド映画なのかもしれない。

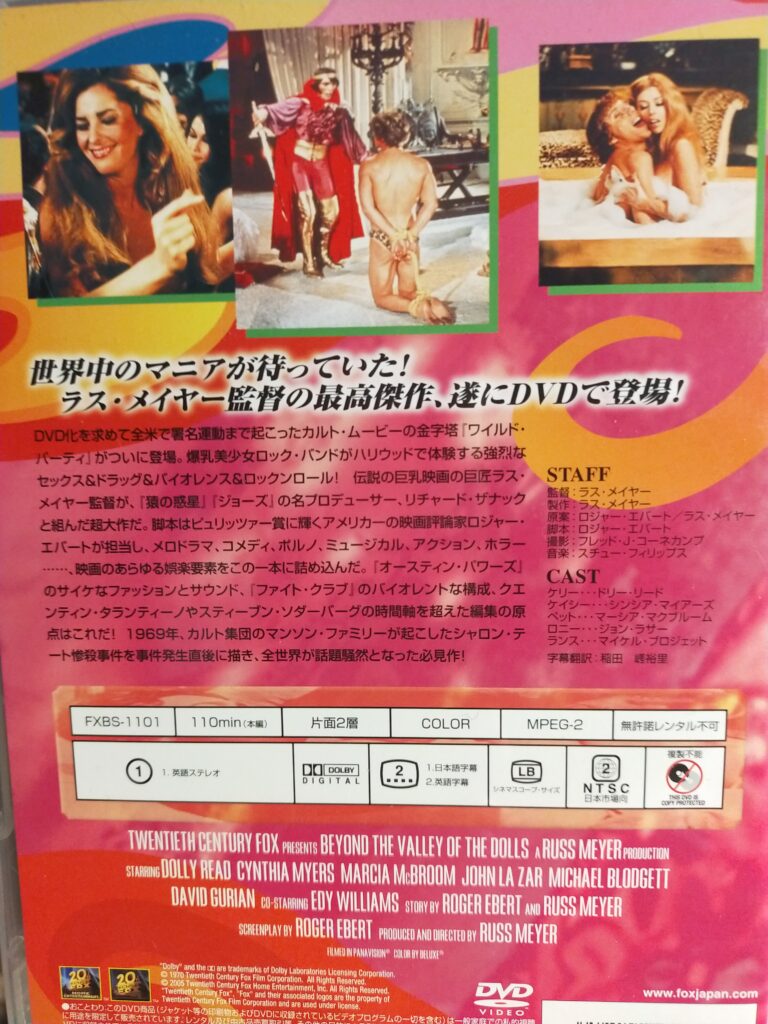

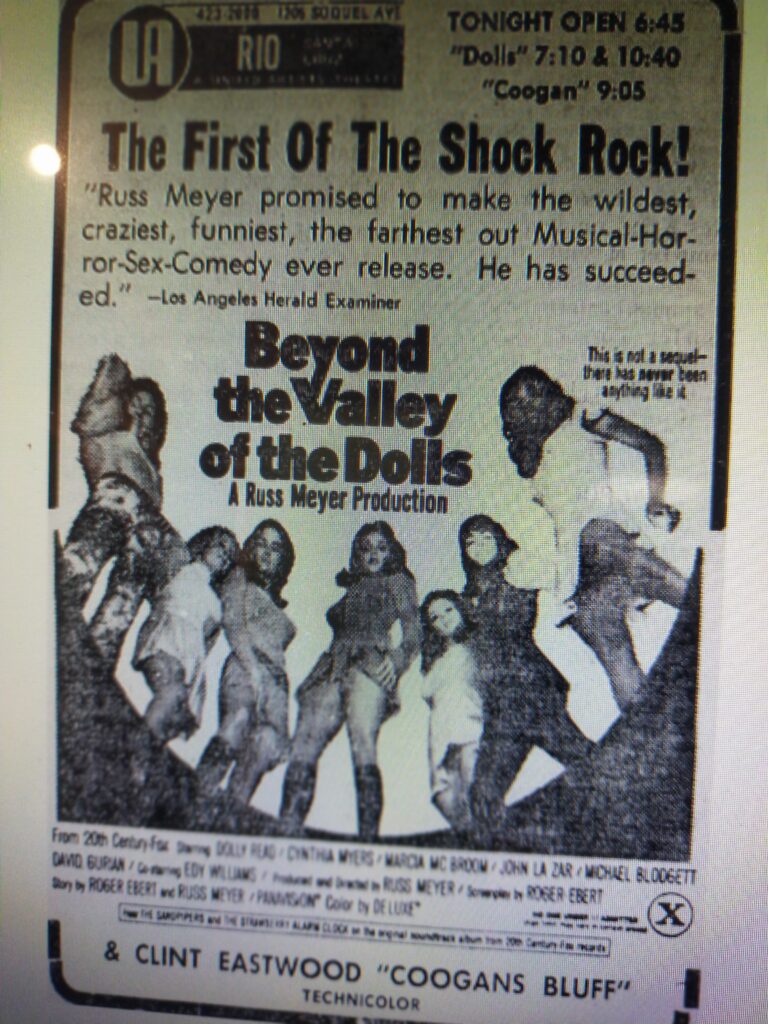

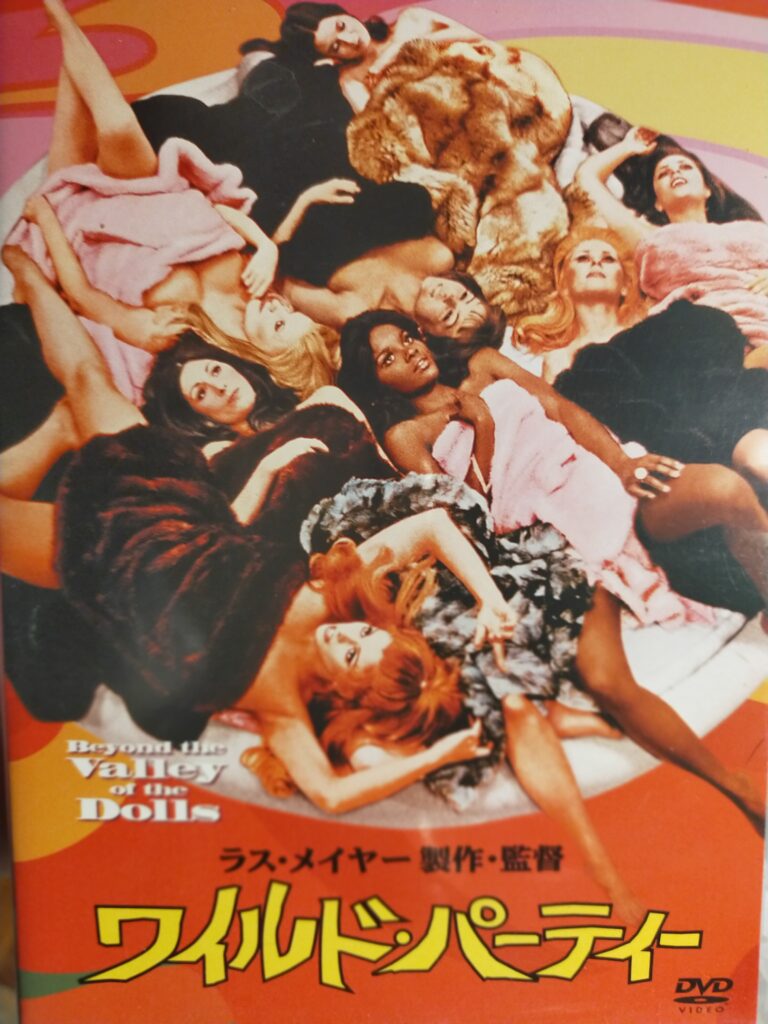

「ワイルド・パーテイ」 1970年 ラス・メイヤー監督 20世紀FOX

ドラッグカルチャー世代感満載の70年代ムービー。

製作監督はインデイペンデント界の雄ラス・メイヤー。

巨乳好みのエロムービーの巨匠で、初のメジャー配給作品だ。

製作にはFOXの支配者ダリル・F・ザナックが当然一枚かんでいる。

「哀愁の花びら」(67年 マーク・ロブスン監督)の続編ではない、とのコメントが流れて映画は始まる。

芸能界の舞台裏を描いた同作の続編として企画された「ワイルド・パーテイ」だが女性の原作者から、原作との関連を拒否されたといういわくつきの作品。

原題は「BEYOND THE VALLY OF THE DOLLS」で、「哀愁の花びら」の原題「VALLY OF THE DOLLS」をモロに意識しているのだが。

安っぽいガールズバンド(白人二人は巨乳)がマネージャーとともに、西海岸に流れてくる。

ドラッグとセックスとヒッピーの西海岸に。

メンバーの一人が叔母さんの遺産を継ぐとか継がないとか。

黒人のメンバーに同じく黒人のボーイフレンドができたとか。

エッジが効いているバイセクシャルなプロデユーサーの推しでメジャーデヴューし、テレビ出演するほどの売れっ子になるとか。

パーテイにたむろするジゴロとねんごろになったメンバーが、ボーイフレンドだったマネージャーを振ったとか。

振られたマネージャーがポルノ女優とデキるとか。

どうでもいいエピソードが展開する。

エピソードをつなぐカッテイングの早さ、ところどころに光る構図の鋭さ。

大戦中の記録映画からのキャリアを誇るメイヤー監督の感覚が随所にみられる。

カッテイングの合間合間に、巨乳やヌードを挟むところも抜け目ない。

ポルノ女優がバンドのマネージャーに仁王立ちして別れを宣言する堂々たる仰角の構図は、監督の女性に対する憧憬、信仰が表れているようで感慨深い。

芸能界の虚構をテーマとしながら、だらだら続くエピソードの羅列が一変するのがラストの残劇描写。

両刀使いのプロデユーサーが、自身のセキュシュアリテイーか、アイデンテイテイかをジゴロに侮辱されてから一変し、狂気のバイセクシャル女装マンと化す。

女装マンは、”伝説の剣”でジゴロの首を刎ね、眠っている女性の口にピストルを突っ込み引き金を引く。

同年に起こったシャロン・テート邸での惨殺事件に影響されたともいわれるこのシークエンスは、のちのバイオレンス描写に影響を与えたらしい。

シャロン・テートが「哀愁の花びら」の主演の一人だったことも不吉な縁だ。

楽屋落ち、スターのプライバシーへのからかいが”芸”の一つでもあるハリウッド文化が、実際の惨殺事件ですらパロデイの材料とし始めたということか。

ヒッピーに顔をしかめる大人がいる、黒人が付き合うのは黒人だけ、ヒスパニックや東洋人の影はほとんどない時代の西海岸。

ドラッグとセックスは欠かせない業界人の世界。

ついでにドイツ人とナチスに対するからかいも欠かさない。

出演者全員が無名で、この作品を出世作として世に出ているわけでもない。

これぞラス・メイヤーのインデイペンデント魂か。

安っぽい描写の中にも時々ぴかっと光る映画人魂があった。