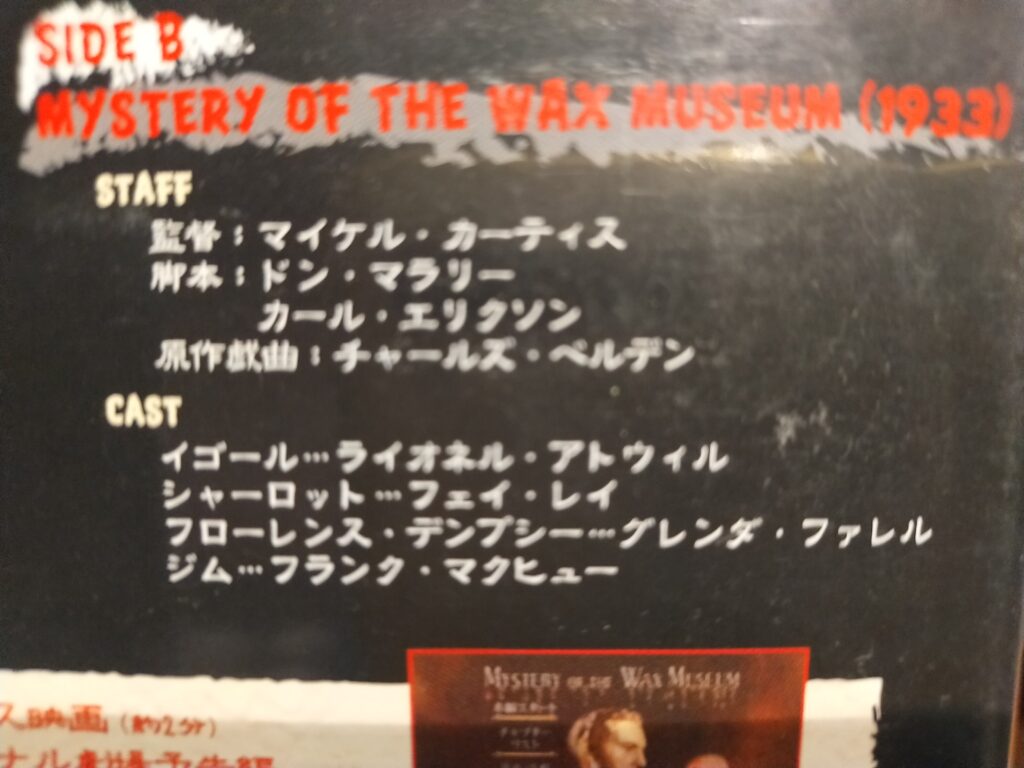

「肉の蝋人形」(MYSTERY OF THE WAX MUSEUM) 1933年 マイケル・カーテイス監督 ワーナー

1921年のロンドン。

蝋人形館に命を懸ける男がいた。

生命を賭けた傑作人形マリー・アントワネットの出来栄えは男の自慢だった。

ところが客の入りがよくなく、興業主は火災保険の保険金で、赤字を取り戻そうと蝋人形館に放火する。

男は最愛のアントワネットとともに業火に沈んだのだったが・・・。

昔の雑誌のカラーグラビアのような発色の、二色式テクニカラーで撮られたこの作品。

蝋人形の製作・展示というマニアックな世界を舞台にした、猟奇がかった怪奇譚は12年後のニューヨークへと飛ぶ。

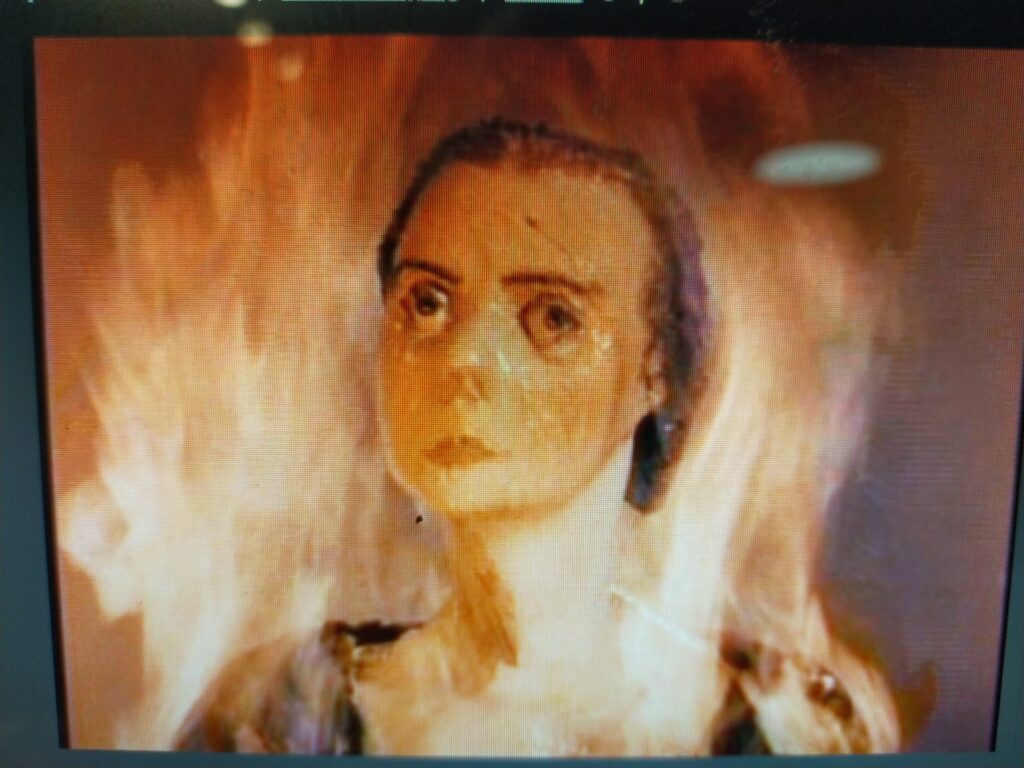

かの地で新たに蝋人形館を開館するというイゴール(ライオネル・アトウイル)。

弟子からは先生と呼ばれる蝋人形の権威だ。

一方、30年代のニューヨークの新聞記者は、生き馬の目を抜くというか、セクハラパワハラ全開でワークライフバランスなどという言葉と無縁の世界。

女優の不審死と死体の紛失、蝋人形館を巡る怪しさに気づく女流記者(グレンダ・ファレル)がいた。

イゴールは弟子のフィアンセ(フェイ・レイ)を一目見てから、マリー・アントワネットの再来と勇み立つ。

イゴールは先般の女優に続き、彼女の体をベースにして蝋人形を作ろうとしていた!

抵抗する彼女の手がイゴールの顔面を叩くと、蝋のマスクが割れ、12年前にロンドンで大やけどを負った姿が現れる・・・。

そこへ女流記者に導かれた警官隊が駆け付ける・・・。

冒頭のプロローグで早くも炎に包まれ溶けてゆく蝋人形の描写が見られる。

ニューヨークに場所を移しては、ミステリアスでマニアックな老先生が、美女に迫る猟奇性が展開!

地下室に展開する蝋人形制作の大規模なラボの釜には常に沸き立った蝋が満たされている!

鬼気迫る美女の絶叫!

併せて新聞記者の生態のスピーデイさ、身分の危うさ、ハラスメント三昧、特ダネ探し、などが、女流記者と編集長の間のマシンガントークで繰り返し描写される。

映画は、新聞記者の実態を、コミカルさにかまけて描くことに力を入れている。

絶叫要員のフェイ・レイは初代「キングコング」でコングの恋人役に抜擢されたあの女優さん。

よく見れば整った美人で、本作では生きたまま蝋人形にされる寸前の役で絶叫。

監督のマイケル・カーテイスは、オーストリア=ハンガリー帝国ブダペスト出身のユダヤ人。

同じくユダヤ人のタイクーン、ジャック・ワーナーに誘われて1927年にハリウッドに渡り、以降中堅職人監督として定着。

「カサブランカ」(43年)が有名だが、監督としての守備範囲はエロール・フリンの剣劇ものなどの手堅い娯楽作。

本作では33年乍らカラー作品を任されるなど、タイクーンからの信頼の厚さがうかがえる。

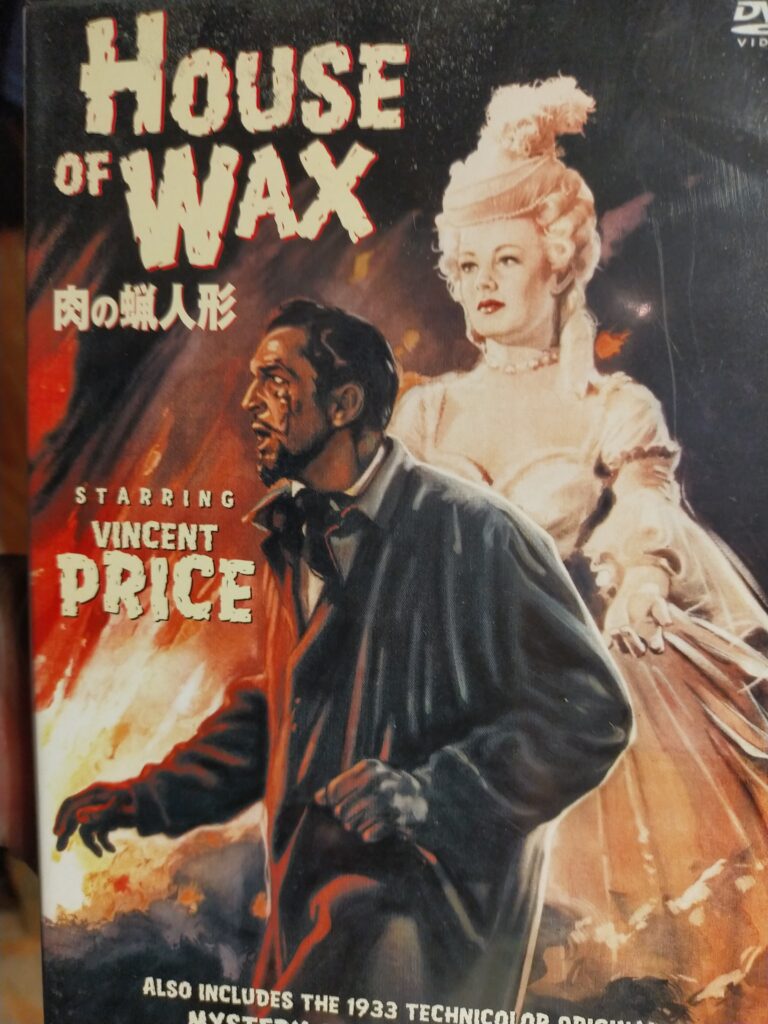

「肉の蝋人形」(HOUSE OF WAX) 1953年 アンドレ・ド・トス監督 ワーナー

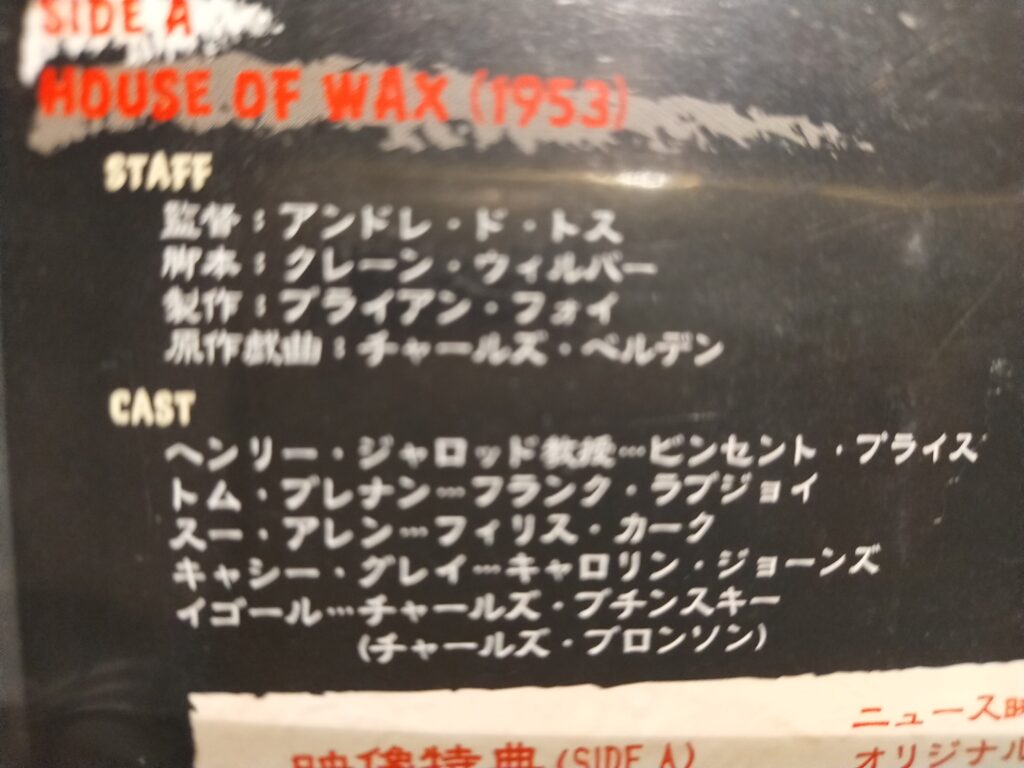

今回見たDVDは、A面が53年版の、B面が33年版の「肉の蝋人形」で、A面には特典映像として、オリジナル予告編とニュース映画が収められている。

このオリジナル予告編が凄い。

文字が飛び出てくるだけの(映像なし)予告編は、繰り返し”スリー・デイメンション”とアピールされるという、センセーショナルなもの?

53年版は3D映像で劇場公開された作品なのだ。

また公開時の劇場前の模様を収めたニュース映画では、詰めかけたスター達(ロナルド・レーガンやシェリー・ウインタース)の姿が見られる。

3D作品はカラーセロファンが貼られたメガネをかけて見ると、映像が飛び出すというもの。

本作では、蝋人形が燃えて首が落ちる場面や、蝋人形にされた死体がこちらに向かって倒れ掛かる場面などがスクリーンから飛び出たのであろう。

あるいは夜のニューヨークの街角をさ迷う怪人の姿が、立体的に浮かび上がったのかもしれない。

筋立ては33年版を踏襲。

蝋人形の炎上場面のショック、死体置き場などで暗躍する怪人(蝋人形師)のスリラー、死体が紛失した美女が蝋人形となった恐怖、蝋人形師の地下のラボ(蝋が煮えたぎった風呂釜のような装置)のマッドぶり、などなど映画の見せ場も前作と同様。

マリー・アントワネットの蝋人形に擬すべく、蝋人形師がほれ込んだ美女の危機一髪が最大の山場であることも共通している。

死体置き場で死体が起き上がるなど、細かなシーンを前作から頂いていることが多い。

復讐の鬼となる蝋人形師にビンセント・プライス、その弟子にチャールズ・ブチンスキー(のちのブロンソン)、蝋人形にされかかった美女にフィリス・カーク。

若き日のブロンソンは不気味な聾唖者の役で出演時間も多く活躍している。

監督のド・トスはハンガリー生まれ。

33年版のマイケル・カーテイス同様、ヨーロッパでキヤリアをスタートさせた後のハリウッド入り。

フィルモグラフィを見ると本作「肉の蝋人形」が最も有名な作品のようだ。

ハリウッドに見込まれ、”仕事”に徹した職人中の職人監督だと思われる。

本作は3D映画ということもあり、予算を賭けたA級作品として製作されており、夜のニューヨークの街角の大掛かりなセットや、街を駆け巡る当時の消防馬車の再現などに監督の手腕が見られたものと思いたい。

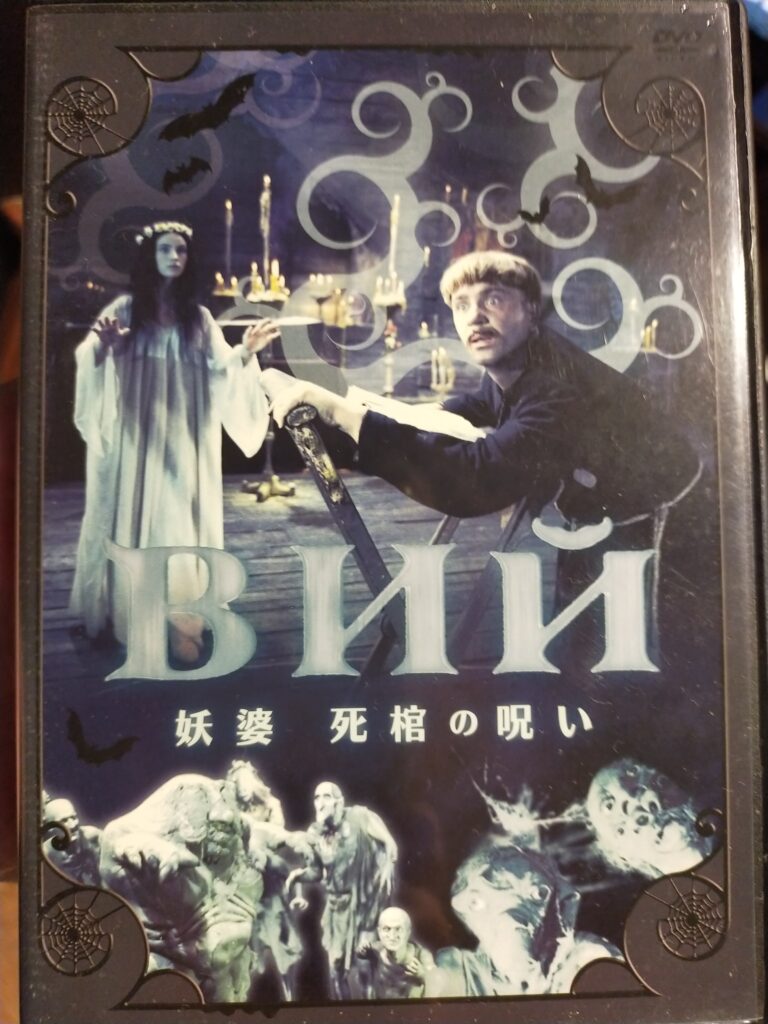

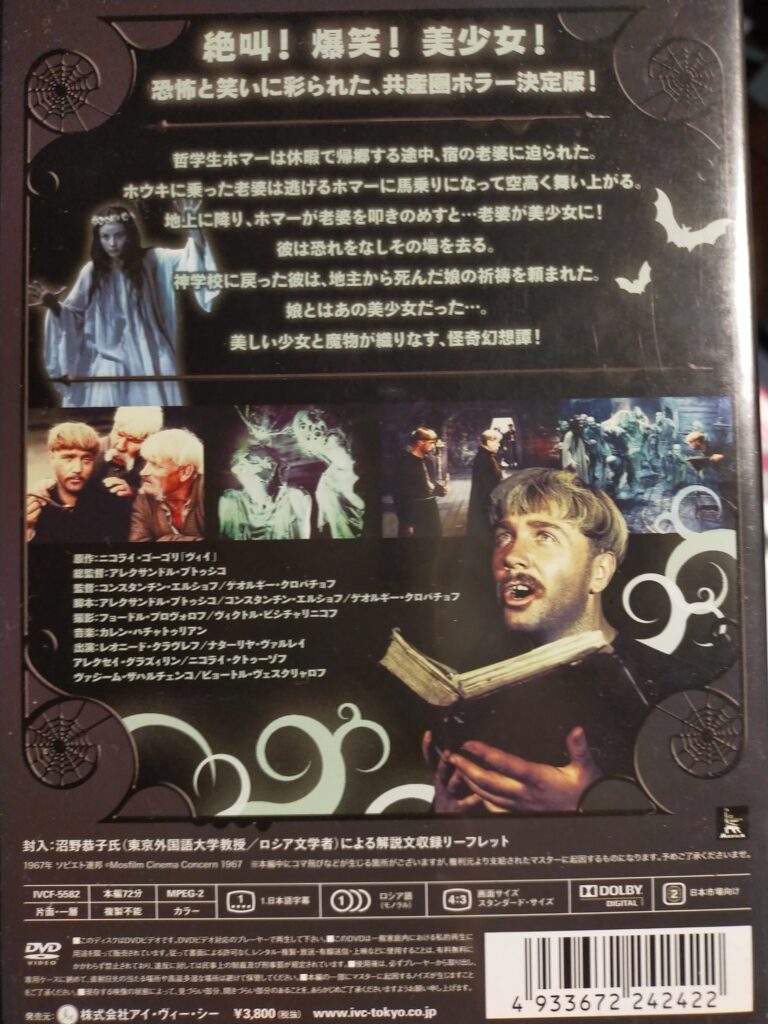

(もう1本!)「妖婆 死棺の呪い」 1967年 コンスタンチン・エルシュフ、ゲオルギー・クロバチョフ ソビエト

「肉の蝋人形」とはコンセプト的にも関係はないが、ホラー共通ということでソビエト初のホラー映画を見た。

ゴーゴリの短編が原作、総監督にソ連初のカラー作品でカンヌ映画祭色彩賞受賞の「石の花」(46年)を監督したアレクサンドル・プトゥシコが付いた。

舞台は19世紀のウクライナ。

キエフの神学校の哲学生ホマーが体験する怪異譚をソビエト映画独特の悠久のムードで描いたもの。

怪異譚ではあるが全編を貫くのはウクライナの大地が醸し出す、その大陸的なおおらかさ。

ウクライナそのものが主人公のフォークロアともいえる作品。

神学校の学生たちの若さ溢れる逸脱ぶりが描かれる。

校長ら聖職者の型にはまった硬直ぶりも。

大地に根を生やす百姓はもっとどうしょうもなく、普段はただただ飲んだくれている。

村の中庭には、牛や馬や豚やガチョウが歩き回り、家の近くの大木にはコウノトリが巣を作っている。

中世の西洋絵画のような風景。

これが19世紀のウクライナの農村風景なのだろう。

神学校の夏季休暇で帰省途中のホマー等は道に迷い、村の一軒に宿を求める。

納屋で寝ようとするホマーに家の老婆が迫る!

老婆はホマーの背にまたがり空を飛ぶ。

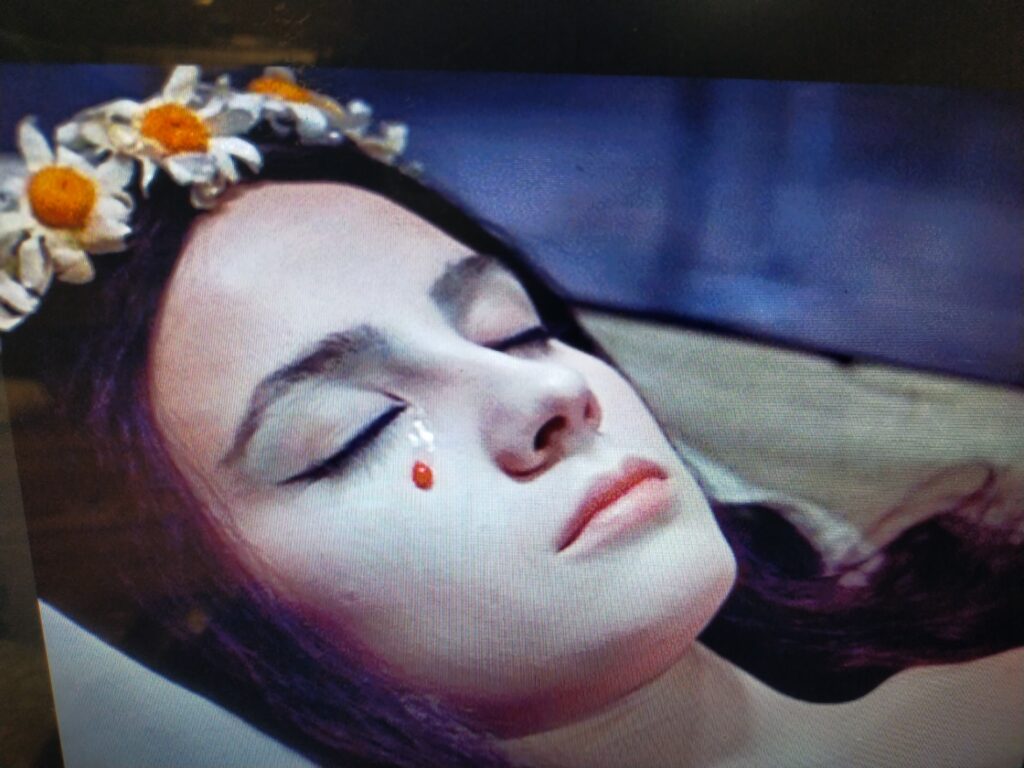

地上に降りた老婆をさんざん殴打するホマー、ダメージを食らった老婆はうら若い美女に姿を変える。

神学校に戻ったホマーは、遠くの村に呼ばれる、村の有力者の娘の臨終の立ち合いをしてほしいと。

村に着くと娘は死んでいる。

父親は三日三晩、娘に祈祷することを命じ、夜になると教会に娘の棺とともに閉じ込める。

ホマーと娘の運命やいかに、そして娘の正体は?

ホマーにまたがって空を飛ぶ老婆。

棺の中で魔女となって蘇る娘と、チョークで丸く結界を描いて身を守るホマー。

その攻防が教会で毎晩繰り広げられる。

三日目になると魔女の攻撃はさらに増し、棺ごと飛びまわって結界に体当たりする・・・。

いわゆるホラー映画のショッキングなシーンと異なり、これらの幻想シーンのなんとほのぼのとしていることよ。昔々の魔女と聖職者の対決のおとぎ話のテイストさえ漂う。

悠々迫らざるウクライナの大地から現れれる魔女や怪物のホラー度は、切羽詰まった近代的文明社会におけるそれらとは、切迫度、強迫観念度に於いて全然違う。

歴史と宗教に彩られた中世社会の安心感と、それらが失われた現代社会の不安感の違いとでもいうのか。

突拍子もないフォークロアでありながら、不安感のない作品。

ソ連、ロシアの映画史にあっても異色の作品なのだろう。