フランス映画の黄金時代に君臨したジュリアン・デュヴィヴィエ監督。

その初期作品、代表作、戦時中の作品、と三回にわたって鑑賞したシリーズの、今回は第4弾(最終回の予定)です。

さて、戦後を亡命先のアメリカで無事迎えたデュヴィヴィエはフランスに帰ってきます。

1946年に帰国第1作の「パニック」を撮り、翌1947年にはロンドンフィルムに招かれて「アンナ・カレーニナ」を撮ります。

それ以降は1967年の遺作「悪魔のようなあなた」までフランスで撮り続けています。

デユヴィヴィエのDVDシリーズ最終回(予定)は、「パニック」、「アンナ・カレーニナ」、「巴里の空の下セーヌは流れる」(1951年)の3本です。

「パニック」 1946年 ジュリアン・デュヴィヴィエ監督 フランス

フランスに帰ってきたデュヴィヴィエ。

ホームグランドに戻っての第一作です。

原作は1933年に撮った「モンパルナスの夜」から2回目のジョルジュ・シムノン。

俳優は「旅路の果て」(1938年)のミシェル・シモン、「我らの仲間」(1936年)のヴィヴィアンヌ・ロマンス。

この作品は、〈大作ではない〉ものの、フランス映画への復帰を記念した習作でもなく、そこにはしたたかなデユヴィヴィエのペースがありました。

〈大作でない〉、というのは予算をたっぷりとかけた作品ではないというだけでなく、例えばデュヴィヴィエが「望郷」(1936年)で見せた、あの手この手の舞台装置を駆使して観客に訴えた、けれんみたっぷりの空想劇でもなく、また「旅路の果て」のように、人間の極限のエゴを名優たちの熱演で再現した、デュヴィヴィエの譲れない信念を追求したものでもなく、さらに「ゴルゴダの丘」(1935年)や「幻の馬車」(1939年)のように、宗教性に満ち、善なる人間性を信じ切るかのような崇高さ、に彩られた作品ではないということです。

全盛期のデュヴィヴィエ作品は大上段に振りかぶり、力の入ったものでした。

そこでは、プロデユーサーとしてのデュヴィヴィエが、ファンに向けてあの手この手で映画的サービスにこれ務めたり、そうでなければ己の信条を最優先して人間というものを突き詰めていました。

戦争と亡命、己の流儀が通用しないハリウッドでの映画撮影という経験を経て、戦後を迎えたデュヴィヴィエが作ったこの第1作(「パニック」)は、戦後の開放感、フランスで映画を撮れる喜び、を通底としながらも、力が抜け、淡々と人間達を見つめるかのような作品となりました。

もちろん昨今の映画的流行や、ハリウッドで学んだ映画的刺激を、上手く取り入れるのを忘れたわけではないのがデュヴィヴィエ一流の映画作法ではありますが。

「パニック」は風変わりな中年男の、風変わりな振る舞いを淡々と描写して始まる。

中年男イール(ミシェル・シモン)は町のホテルに3年間も逗留している。

肉屋でいつものステーキ肉を買い、ホテルの廊下では近所の幼女にリンゴを与える。

このあたり、「ぼくの伯父さん」(1958年 ジャック・タチ監督主演)を連想させる淡々とした人間描写ぶりである。

ジャック・タチ扮するユロ氏が風変わりながら周りにも受け入れられるキャラであるのに対し、本作のイール氏は受け入れられないままである点が違うのだが。

イール氏が好意を寄せるギャングの情婦アリス(ヴィヴィアンヌ・ロマンス)の妖艶さもいい。

フランス映画としては悪女キャラに振り切った感もある、美貌のヴィヴィアンヌの登場は一気に画面を、アメリカ映画のギャング風に一変させる。

アリスの着替えをイールが窓越しに覗く場面も画期的だ。

ヴィヴィアンヌ・ロマンスの直接的で挑発的な色気と、そこに吸い寄せられる孤独の訳あり中年男。

設定がノワールだし、変態チックな描写にも戦後を感じる。

デュヴィヴィエは古き良きフランス映画のタッチをただ踏襲しているのではなく、アメリカ映画的なスリルとサスペンスを志向していることがわかる。

そして〈スリルとサスペンス〉が特に1940年代からの世界的流行であり、デユヴィヴィエがその流行をキャッチアップしていることも。

1940年代の世相を反映し、様々な映画的記憶、記号に満ちた「パニック」の、結論は周りに受け入れられないイール氏を追いつめる社会のポピュリズムへの批判であった。

誤解をもとに追いつめられ死んでしまうイール氏だが、彼を色仕掛けではめて行ったアリスの後悔の表情も盛んに描写される。

アリスとて根っからの悪女ではなく、良心が残っていたとの演出は、人間性への信義を旨とするデユヴィヴィエ映画の根本であろう。

アリスの情人の小悪人に扮するポール・ベルナールは「ミモザ館」(1934年 ジャック・フェデー監督)でフランソワーズ・ロゼエのダメな義理息子を演じた人。

今回は出世作のダメ男ぶりがますます進化。

改心することなく最後まで悪に浸かり切り、情婦アリスを都合よく振り回す、フランス式クズ男を快調に演じている。

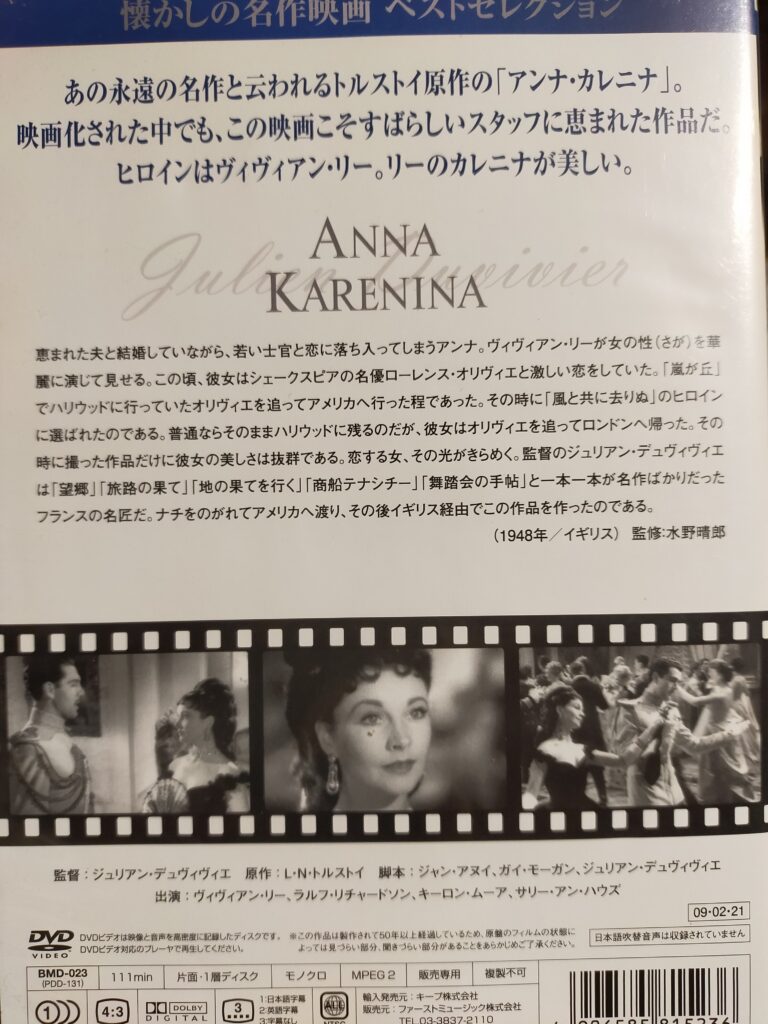

「アンナ・カレーニナ」 1948年 ジュリアン・デュヴィヴィエ監督 イギリス、ロンドンフィルム

戦後の帰国第一作「パニック」を撮った後、デュヴィヴィエがイギリスのロンドンフィルムに招かれて撮った作品。

ここでロンドンフィルムに関して、ひとくさりお許し願おう。

ロンドンフィルムという映画製作会社は、戦前から戦後にかけてイギリス映画をけん引したスタジオです。

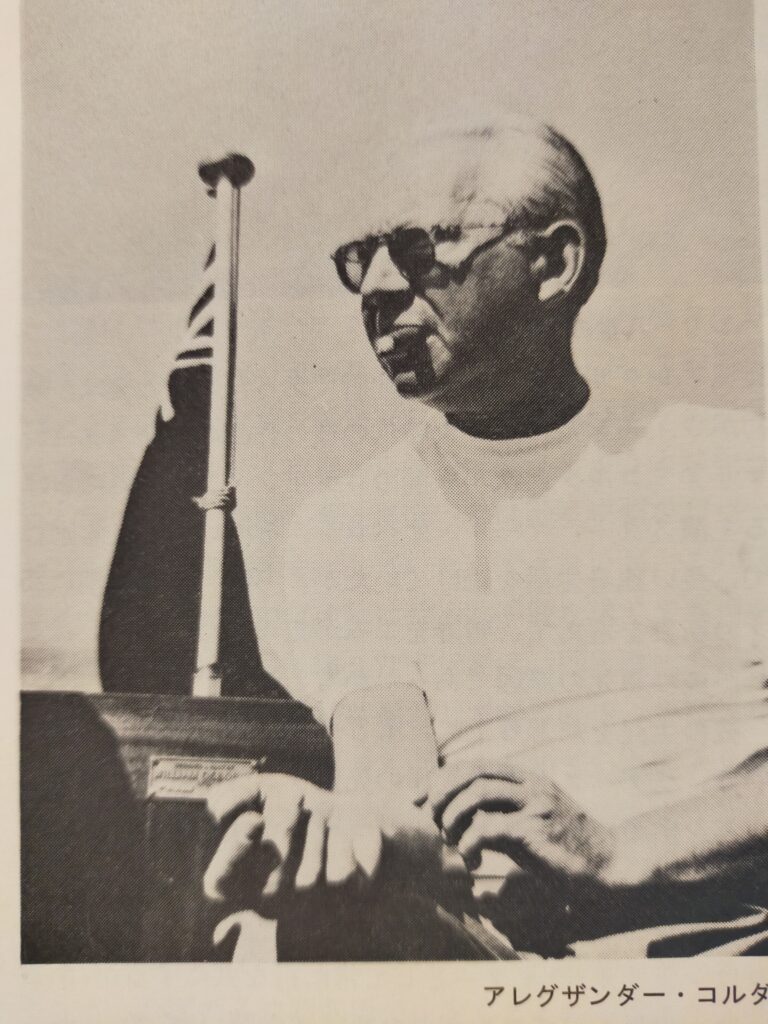

主宰者のアレクザンダー・コルダは、1893年にオーストリア=ハンガリー帝国に生まれたユダヤ人で、ハンガリーでジャーナリストとして活躍後、映画監督としてブダペスト、ウイーン、ベルリン、パリ、ハリウッドを遍歴。

ロンドンにたどりついて映画製作者として芽を出します。

ハリウッド資本・パラマウントのロンドン支社に身を置き、戦前のイギリス映画界保護の政策(1927年に制定された、外国映画の比率を最大95%、イギリス映画を最低5%とするいわゆるスクリーンクオーター制)を背景に、ハリウッド資本を利用してのイギリス映画製作に乗り出し、ロンドンフィルムを設立しました。

コルダが製作あるいは監督した戦前の代表作には、「ヘンリー八世の私生活」(1933年 アレクザンダー・コルダ監督)、「ドンファン」(1934年 ダグラス・フェアバンクス主演)があります。

またフランスから名監督を招き「幽霊西へ行く」(1935年 ルネ・クレール監督)、「鎧なき騎士」(1937年 ジャック・フェデー監督)を製作しました。

国際色豊かな監督、出演者を招聘しての話題作りと、ハリウッド資本の配給ルートによるマーケットの世界的拡大を行い、一躍ロンドンフィルムを世界的映画会社としました。

第二次大戦中にはハリウッドに亡命し、自らのプロダクションを興して「ジャングルブック」(1942年 ゾルダン・コルダ監督=アレクザンダーの末弟)などを製作。

この期間にジュリアン・デュヴィヴィエを起用して撮った「リディアと四人の恋人」(1941年)がコルダとデュヴィヴィエの出会いとなり、のちの「アンナ・カレーニナ」につながります。

戦後ロンドンに戻ってロンドンフィルムを再興したコルダは、デヴィッド・リーン、キャロル・リード、ローレンス・オリビエら国内の才能を積極登用し、またハリウッドのデヴィッド・O・セルズニックらと提携し、「落ちた偶像」(1948年 キャロル・リード監督)、「第三の男」(1949年 同監督)、「ホフマン物語」(1951年マイケル・パウエル、エメリック・プレスバーガー共同監督)などの名作を発表します。

国際人としてのコルダは、国内外に広く才能を求め、世界に通用する映画を製作し、ハリウッド資本の配給網を利用して世界配給を行うなど、戦前戦後のイギリス映画の興隆に貢献し、サーの称号を得ました。

オーストリア=ハンガリー帝国出身のユダヤ人にあっては、ビリー・ワイルダー、フレッド・ジンネマン、マイケル・カーテイズなどがハリウッドで活躍したが、コルダの映画界への貢献度も負けてはいないのでした。

延々とロンドンフォルムとアレクザンダー・コルダについて述べました。

コルダがハリウッドでデュヴィヴィエと出会い「リデイアと四人の恋人」を当時のコルダ夫人のマール・オベロン主演で撮りました。

戦後になり両者はそれぞれ本境地であるロンドンとパリに戻りました。

1948年にコルダがデユヴィヴィエをロンドンに呼んで撮ったのが「アンナ・カレーニナ」です。

トルストイの原作は現在まで10回以上映画化されている。

ヴィヴィアン・リーを主役に迎え、2時間にまとめた本作は、フランス人の監督、脚本家、撮影監督、ロシア出身の美術監督など厳選されたスタッフをロンドンフィルムに迎えて制作された。

スタッフの選択にはデュヴィヴィエの意向のみならず、コルダの積極的な制作姿勢が表れている。

プロデユーサーとしてのコルダは、セルズニックに代表されるハリウッドの製作者にみられる、細部にわたる口出し、スタッフ・キャストから最終編集権に至る権限の専制的支配、とは異なり、スタッフ招集とキャステイングをサービス精神全開で行た後は現場にすべて任せるといった意向を感じさせる。

そんなコルダが、専制権者セルズニックと渡り合い、共同制作で傑作「第三の男」を作ったのも面白いが。

さて本作の物語は、アンナという帝政ロシア期の上流階級女性が、己の欲望に忠実に行動し、己の責任において結末を迎えることを描く。

どうも旧癖に囚われない強い女の人間性の尊重を主題にしているようだ。

といっても新大陸で女性として尊重されわがまま一杯にふるまった強い女性への賛歌でもある「風と共に去りぬ」のヒロインのようではない。

背景にロシア正教的倫理観、ロシアの大地の悠久、が厳然としてある。

それらを背景とした女性の人間性の尊重である。

己に忠実なゆえに現実との葛藤に苦しみ、徐々に壊れてゆくヒロインを演じるヴィヴィアン・リーは「欲望という名の電車」のブランチを予感させるような狂気をも時として匂わせる。

雪の中の列車。

ホームで車輪を叩きながら点検する老人。

アンナがおびえる死神。

上流婦人たちによる降霊会。

デュヴィヴィエ映画の神秘描写だ。

ヴィヴィアン・リーの存在がそれら神秘描写とよくマッチする。

デュヴィヴィエとしても決して手を抜かず、己の美学にも原作にも忠実に撮った作品。

であればあるほど原作以上の広がりがない作品になってしまったような気がする。

ロシア上流社会の夜会やダンスパーテイの描写は、予算の限度があったのか、フランス人のデュヴィヴィエにはその感性がなかったのか、室内のセットにしても俳優たちの動きにしても、カメラワークにしても、定型的でチープにさえ見えたのが気になった。

煎じ詰めれば、上流婦人の不倫騒ぎのドラマである本作に、膨らみを持たせる要素としては、ロシアの大地の悠久とキリスト教倫理観のほかに、目くるめく絢爛豪華なぜいたくさによる陶酔感、があってもよかった。

オペラ劇場の描写には醸し出ていた、過剰なぜいたく、耽美、腐臭といったものが、お屋敷で繰り広げられる肝心のダンス場面には見られ無かったのが惜しかった。

「巴里の空の下セーヌは流れる」 1951年 ジュリアン・デュヴィヴィエ監督 フランス

戦争が終わった。

ハリウッドに亡命していたデュヴィヴィエはパリに戻って、ジョルジュ・シムノン原作の「パニック」を撮った。

デユヴィヴィエにとっても、パリにとっても相性のいいシムノンの世界だった。

その後、「アンナ・カレーニナ」「神々の王国」「ブラックジャック」と撮って50年代を迎えた。

折からパリ市2000年祭の年だった。

パリ市当局はデュヴィヴィエに記念映画の制作を委嘱した。

今に残るシャンソンの名曲「巴里の空の下」を主題歌とし、ある土曜日の夜明けから日曜日の夜明けまでの24時間の、セーヌ川のほとりで繰り広げられるパリ市民の物語をデユヴィヴィエは撮った。

田舎からパリに出てくる美人のドニーズ(ブリジット・オーベール)がいる。

工場のストライキに加わり自身の銀婚式パーテイに参加できそうもない工員がいる。

腕のいい医者ながら研修医試験に落ち続ける医者がいる。

モンマルトルの彫刻家で孤独にさいなまれ、発作が起こると女性を刺殺し続ける芸術家がいる。

猫だけが生きがいだがミルク代に事欠く老女がいる。

成績が悪いから親に怒られるからと、少年の誘いに乗ってセーヌ川をボートでさ迷う少女がいる。

一見無関係なパリ市民のエピソードが同時進行でつづられ、思わぬところで交差する。

デユヴィヴィエお得意のオムニバス方式の進化形ドラマであり、同時進行する各エピソードが交差してゆくのが新しい。

パリを主人公とするオムニバスは歴代のフランス人監督のお気に入りの素材で、ヌーベルバーグ系の監督による「パリところどころ」(1962年 ジャン=リュックゴダール、クロード・シャブロル、エリック・ロメール他監督)がある。

本作は、ロケを多用したパリの街頭風景がベースである。

パリとパリ市民が主人公である。

田舎から上京した若いドニーズ(ブリジット・オーベール)は、ペンフレンドの甘い言葉を頼りにパリへやって来る。

幼馴染の求婚を断り、ペンフレンドに会ってみると車椅子の男だった。

ドニーズは甘い期待を都会に求めるが最後は孤独な芸術家の餌食となって夜のパリの裏町に散る。

工場のストライキで銀婚式の宴会に参加できそうもなかった工員は、工場前のセーヌ河岸にやってきた親戚一同と宴会を楽しむ。

工場前にピケを張っていた警官は「河岸でなら」と工員も参加しての宴会を認める。

電気も止められた年金暮らしの老女は、猫のミルク代65フランを得ようと方々乞うて歩くが恵んでくれる人もいない。

疲れ果てて部屋に帰ってくると、大家の八百屋のおかみさんがミルクをもってやって来る。

老女は成績が悪くプチ家出をしていた八百屋の娘を助たお礼だった。

街頭ロケと力の抜けたエピソードを淡々とつづるデユヴィヴィエのスタイルは、来るべきヌーベルバーグを予見したかのようなフリー感に満ちてさえもいた。

そこには説教じみた価値観の押し付け、過去への郷愁もない。

今現在の若者や子供の行動を黙って見つめる鷹揚さがある。

何より、背徳と暗黒に彩られながらも、のんびりと人間性に満ちたパリの市井の雰囲気への尊重がある。

主題歌の「パリの屋根の下」をへたなピアノで聞かせ、隣の部屋の芸術家の卵に「うるさい」といわせたり、河岸での宴会を警察に中止させられ、工場の鉄格子越しに一同を見送る工員の構図に「望郷」のパロデイを自ら演出したり、デユヴィヴィエもノッている。

エッフェル塔をバックにしたモデルの撮影風景にも、戦後数年たったパリの文化の復活が謳われている。

貧困、労働争議、孤独、子供の反抗、若者のまだ見ぬ夢など、社会の暗さを正面から取り上げるところは芸術至上主義のフランス映画らしいが、そこにささやかな幸せを感じさせるところはデユヴィヴィエ流か。

何より、各エピソードの主人公同士が良くも悪くもつながっているという連帯感がある。

それこそがパリだ、パリ市民だというデュヴィヴィエの肯定感がいい。