柿酢を仕込みました。

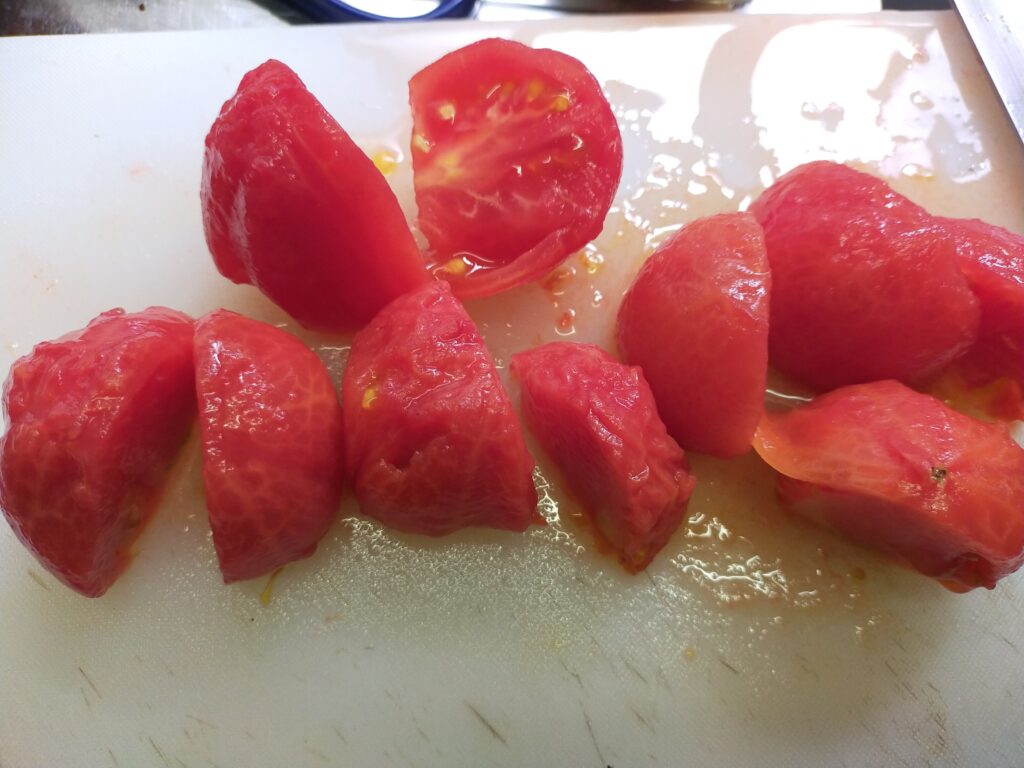

材料は、熟した柿。

甘がき渋柿を問いません。

ぐじゅぐじゅの柿を潰して瓶か甕に入れて保存するだけです。

時々かき混ぜながら発酵させ、頃合いを見て漉して更に保存します。

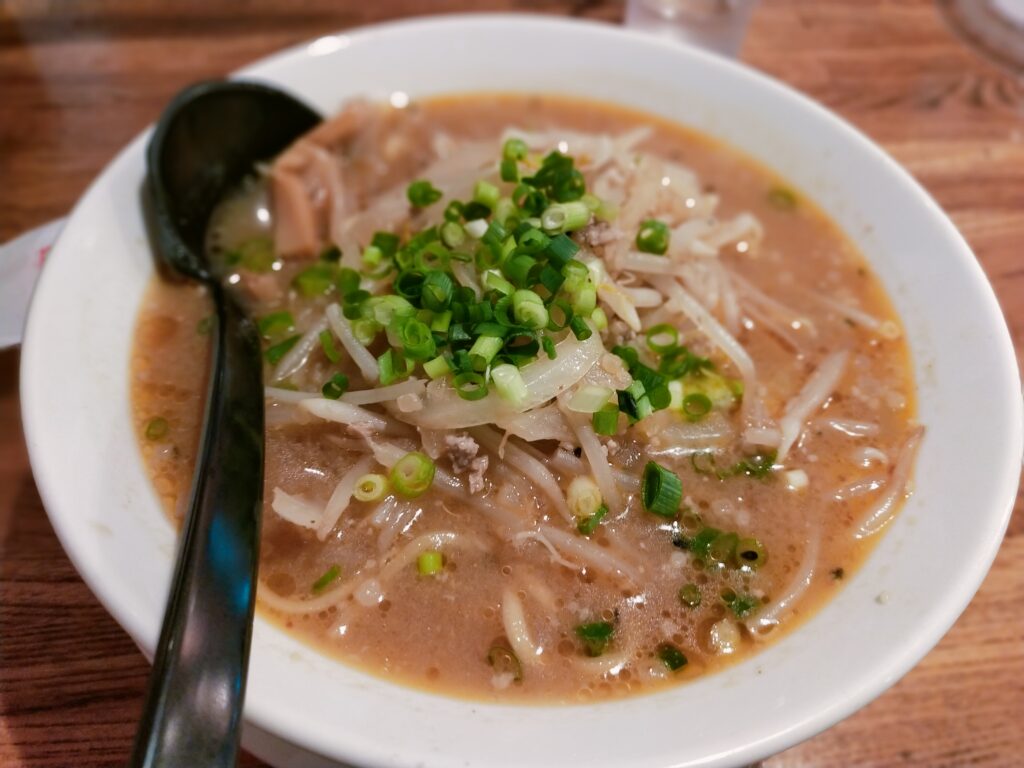

マイルドな何ともいえない酢が出来上がります、うまくいけば。

熟した柿は案外手に入りずらいのです。

柿の樹でも持っていれば何のことはないのですが。

ということで地元系のスーパーで熟し柿の箱売りを見掛けて即ゲット。

柿酢作りに挑戦します。

柿酢作りはこれまでに2、3度挑戦しました。

1度だけうまくできました。

まろやかな酢ができて、素人づくりとは思えないほど実用的でした。

その後のトライは材料の柿の熟し方が足りなく、発酵する前にカビが出て失敗しました。

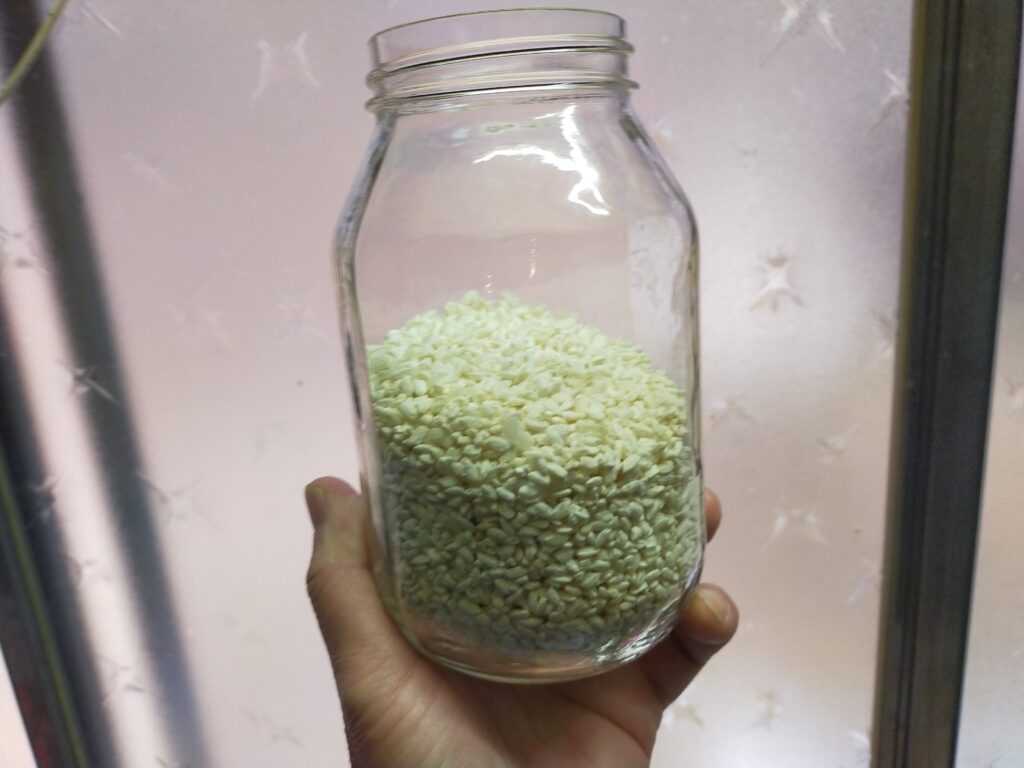

保存瓶を消毒し、柿をざっと洗い、ヘタを取って四つに割ります。

そのままどんどん保存瓶に放り込み、麺棒で潰してゆきます。

瓶の口は新聞紙で覆い、通気を良くします。

後は柿自前の菌による発酵を待ちます。

潰した柿の量が瓶の半分くらいだったので、雑菌の繁殖を防ぐためにももうひと箱熟し柿を追加しました。

瓶の中の空気は少ない方がいいと思ったからです。

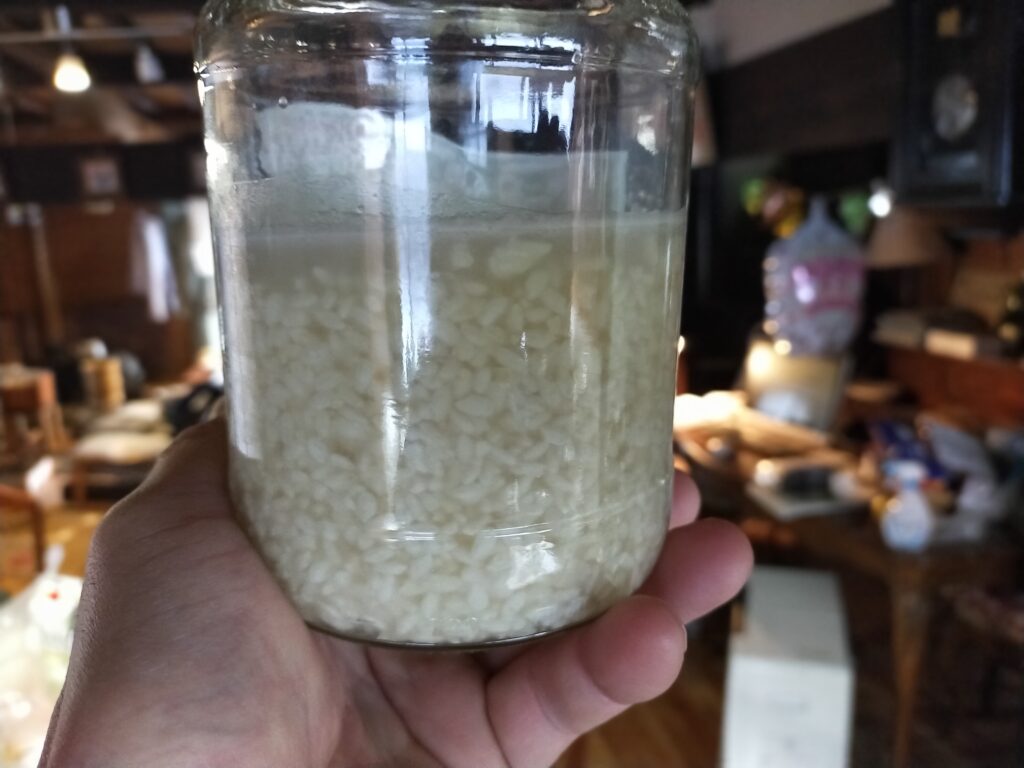

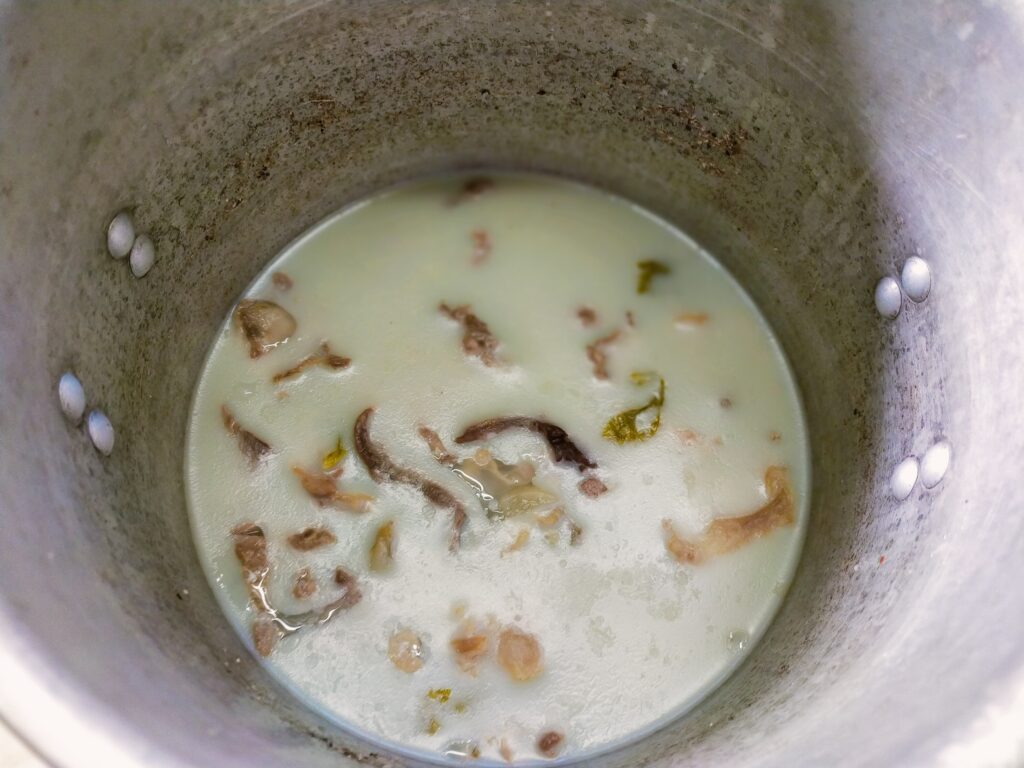

ある日、瓶を見てびっくり。

口にかけたの新聞紙が盛り上がり、液体が盛大にこぼれています。

慌てて瓶を取り出しました。

無事発酵しているのはいいのですが、柿の分量が多く、発酵して新聞紙を盛り上げているのでした。

新聞紙を外し、盛り上がった柿を捨て、量を調節します。

水分が下にたまり、柿の固形物が浮き上がったところを攪拌します。

瓶の外側を拭いて新しい新聞紙で蓋をして再保存です。

吹きこぼれたのは失敗でしたが、発酵は順調に進んでいるようです。