12月に入り全国的に寒波の予報が吹き荒れた日。

長野県は大雪警報が出ました。

一夜明けてみると一面の銀世界でした。

リンゴ畑に通った11月中にも雪が降りましたが、あの時はどちらかというと寒さと霜がメインでしたが、12月に入ってからの寒波は本格的な降雪をもたらしました。

玄関先の雪を雪かきしました。

さらっとした雪は箒で除けるくらいです。

お日様が出てからの山小舎は雪が輝き、木の影が長く伸びていました。

この時の雪は山小舎周辺に氷となって残っています。

60代、第二の人生、田舎・時々都会暮らし

12月に入り全国的に寒波の予報が吹き荒れた日。

長野県は大雪警報が出ました。

一夜明けてみると一面の銀世界でした。

リンゴ畑に通った11月中にも雪が降りましたが、あの時はどちらかというと寒さと霜がメインでしたが、12月に入ってからの寒波は本格的な降雪をもたらしました。

玄関先の雪を雪かきしました。

さらっとした雪は箒で除けるくらいです。

お日様が出てからの山小舎は雪が輝き、木の影が長く伸びていました。

この時の雪は山小舎周辺に氷となって残っています。

11月も終盤を迎えた山小舎周辺は、晩秋から初冬への風景となっています。

姫木では初雪は降りました。

降霜と凍てつきは日常となっています。

木々の葉はすでに散り終わりました。

白樺湖畔での紅葉は終わりを迎え、冬の光景となっています。

りんごバイトで通った佐久側の麓の立科町でも、フジの摘み取りの季節とともに、紅葉の終わりを告げています。

先だっては、朝の大門街道でスリップによる交通事故を目撃しました。

路面は圧雪でもなく、アイスバーンでもないのですが、8時ころの日陰の路面が、水分が凍結しており、速度超過でカーブに差し掛かった自家用車がスリップしたものと思われます。

反対車線に対向車が2台停まり、事故車は腹を天に向けて横転しておりました。

事故直後のようで、一人が携帯で電話をかけ、車の影に高年女性が一人腹ばいに横たわっているのが見えました。

立科町へりんごバイトで通った際にも、朝の大門街道でハンドルを取られることがありました。

が残っていなくても、路面が黒い場合は凍結していること。

その際は下りでは特に慎重な運転が必要なことを痛感しました。

スタッドレスタイヤでも四輪駆動でも滑る時は滑ります。

対応は減速と慎重な運転の一択だと改めて思いました。

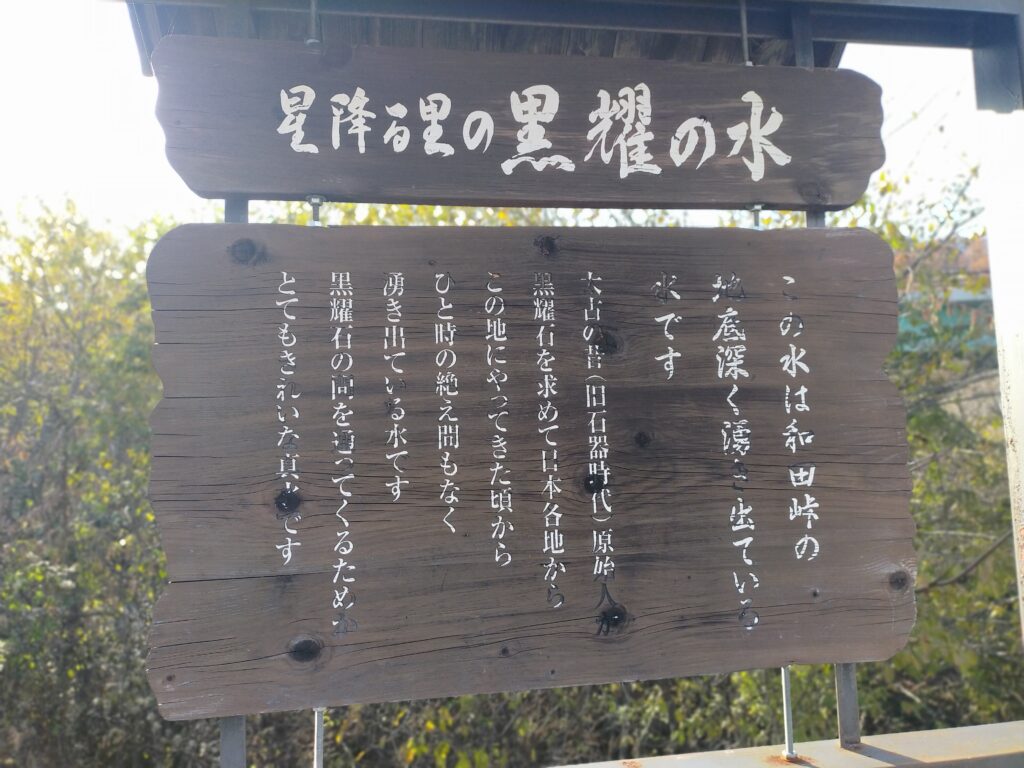

今年になって飲み水、炊事の水をなるべく湧水を使うようにしています。

なめらかでおいしいのです。

姫木から鷹山を通って和田峠の麓、男女倉という場所に湧く黒曜水です。

この日は畑作業からの帰りに、遠回りして中山道経由、男女倉へ寄りました。

平日でも常に2,3組が訪れる水場です。

この日は八王子ナンバーの車が停まっていました。

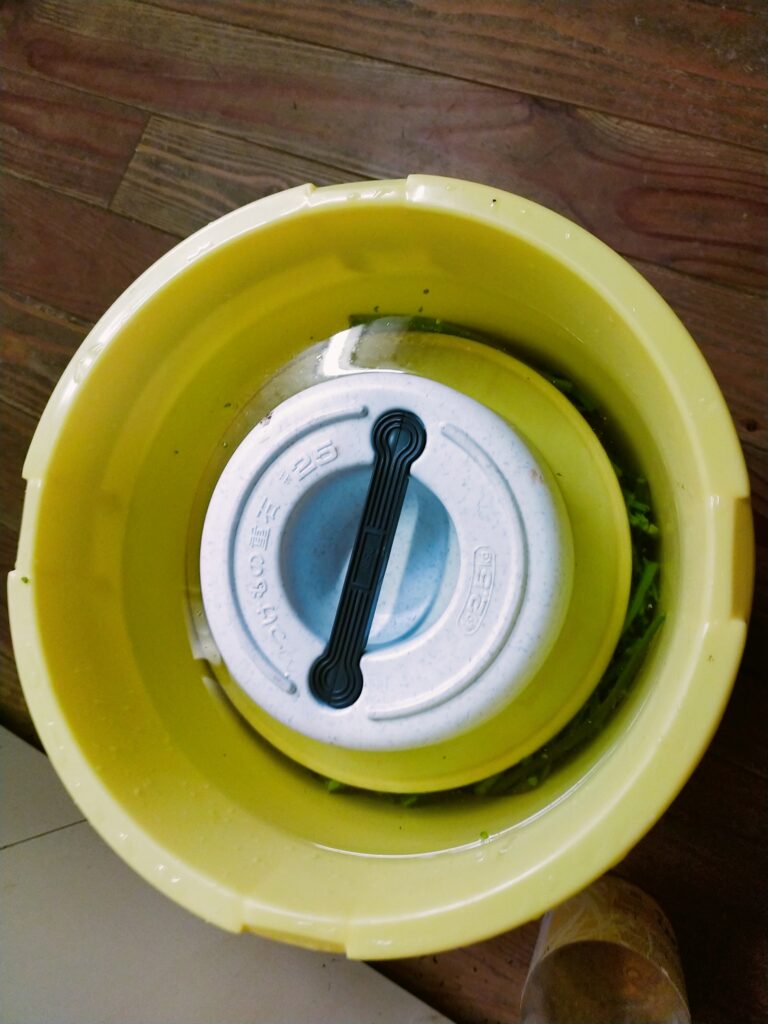

どの人も、ポリタンクや大五郎などの空ペットボトルをたくさん持参しています。

慣れた人は長靴を履いて足の水濡れに備えます。

土日は詰めかける人が多く、とても寄る気にはなりません。

男女倉から見渡すと、すでに晩秋に差し掛かった山々の紅葉が見られます。

ポリタンクと2リットル入りのペットボトル10本ほどを満タンにして、クマが目撃されたという鷹山線を走って山小舎へ帰ります。

山小舎の来訪者に陰の一番人気の湧水です。

雨の日の山小舎周辺です。

6月は梅雨の時期ですが、夏のような晴天があったり、寒々しい日があったりしました。

長雨が続く梅雨らしい日は少なかったような気がします。

今日は雨です。管理事務所の草苅バイトは休み、畑にも、外での作業もできません。

畑にはこの時期の雨が必要だからどんどん降ってもらっていいのです。

ストーブを炊いて室内を乾かします。少しの遠出を含む外出を企てるのもこんな日です。

大雨が2、3日続くと山小舎の裏の、国有林との境の枯れ川が流れ始めます。

山が雨を保水しきれなくなったようです。

6月になりました。

朝晩はまだまだ肌寒い山小舎周辺です。

雨の日などは日中でもストーブをガンガン焚こともありますが。

それでも6月です。

穏やかな日中は初夏の様子です。

晴れた日は春ゼミの合唱がにぎやかです。

樹々の緑も厚くなり、山小舎の地上波アンテナでは5チャンネルの受信ができなくなりました。

玄関の石垣に棲むトカゲは天気がいい日には外に出て日光浴をしています。

人間が出てゆくと慌てて石垣内の巣に戻ります。

日中の時間が1年で最も長いこの月。

標高1400メートルの山小舎では紫外線の強さも絶大です。

今年もあちこちにわらびが顔を出しました。

自宅に山小舎前のわらびの写メを送ると、山小舎おばさんから「採っておいて」と返事が来ました。

彩ステーションで使うようです。

スキー場跡の採取場へ行きました。

プラプラ歩いていると、ケースに一杯採れました。

穂先が二つに分かれたばかりのもの、芽が出たばかりのもの、と色々です。

片手で持ち歩くのが重く感じるくらい採りました。

持って帰って水洗い。

いつまでも穂先の砕けたようなものが出てきます。

ネットで改めて調べると、穂先を取って処理するとありました。

穂先をちぎって改めて水洗いします。

あく抜きは重曹をまぶし、お湯をかけて一晩おきました。

重しもかけました。

水は青くなりましたが、インクを溶かしたような鮮やかな青ではありませんでした。

何度か水洗いしてあく抜きは完了。

山小舎おばさんに引き渡すまで、一週間ほど水に漬けて保存です。

水は毎日取り換え、涼しい場所で保存します。

3月中旬に様子を見に山小舎へ行きました。

直前には甲信越地方は雪の予報があり、積雪が心配されました。

スタッドレスタイヤは装着したままです。

高速道路はもちろん、下道は路面乾燥状態。

標高1500メートルの大門峠だけには融雪剤散布の形跡がありました。

着いてみると、心配した通り山小舎の玄関が雪で閉ざされていました。

最近降った積雪と屋根からの落雪で閉ざされた雪が一部氷となって玄関前を塞いでいます。

スコップで雪かきし、氷を砕かないと家に入れませんでした。

到着した日の夕食は恒例の炭火焼きです。

翌日は天気が良く気温も低くないのですが、山小舎周辺は全くの冬景色です。

その日の昼食は茅野側に下りて、最近見つけた蕎麦屋に行きました。

開店前は他県ナンバーのお客さんが並ぶほどの蕎麦屋です。

その後は、八ヶ岳の奥を目指し、奥蓼科温泉郷の「渋の湯・辰野館」で日帰り入浴です。

山中で行き止まりの「湯のみち街道」というルートを通り、御射鹿池という、東山魁夷の絵で有名になった池を過ぎて登ってゆくと、道沿いに明治温泉、渋温泉が出現します。

ルートを逸れて、除雪されていない坂道を恐る恐る下った場所にあるのが明治温泉。

お湯がいいとのことですがまだ営業開始していませんでした。

湯の道街道に戻って更に行くと、渋温泉辰野館があります。

武田信玄の薬湯と言われる知る人ぞ知る温泉です。

日帰り料金は1650円と見たこともない高額設定ですが、入ってびっくり。

源泉温度は20度で冷たい温度ですが、温めたお湯につかると、体に染みるというか、強烈に暖まるというか。

湯の華で滑りそうな浴槽につかりながら温泉のだいご味を堪能しました。

雪は深いのですが、3月の山小舎は真冬の寒さから一段落し、春の訪れを待つような気配でした。

今年の山小舎開きは4月中旬になりそうです。

2月に入って山小舎の様子を見てきました。

寒さと降雪が気になる今年の冬。

実は山小舎の風呂場の水道蛇口の一部が凍結でバカになり、カランとシャワーが同時に出っぱなしとなったので、水道屋を2月1日に呼んでもいたのでした。

寒冷地の冬の住宅は、長期間の不在時には、水道の元栓を締めるだけではなく、水がたまる場所、機械の総てから水を抜き、あるいは凍結防止剤を混入させることが必要になります。

ボイラー、風呂場の水回り、洗面所の排水溝、洗濯機の入水管と排水管、トイレのタンク、台所の排水溝と温水器などです。

今回の事故は、風呂場の蛇口周りの排水の不備が原因でした。

ああ大変だ!

雪は例年にも増して積もっていました。

玄関に入るまで雪かきをしなければなりませんでした。

滞在期間中にも積雪がありました。

山小舎内でも、玄関のものは凍結してました。

別荘地構内は真っ白です。

国道は大体路面が露出していましたが、降雪の翌朝にはシャーベット状の雪によるわだちができていました。

付近のキャンプ場ではこの雪と寒さの中、数張りのテントが設営されていました。

12月初旬です。

大雪注意の天気予報の朝、外を見ると朝焼けでした。

朝焼けはドイツ語で、モルゲンローテというそうです。

朝の赤色。

季節や気象を表す日本語の多さが語られますが、ドイツでも朝焼けという言葉があるのですね。

寒さ的には厳寒、という程でもありません。

いつも補助の暖房具として使っている、温風式灯油ストーブも早々に消して、薪ストーブだけにしても過ごせる室温です。

外は一夜にして真っ白の雪景色。

東の山すそからは青空が広がっています。

11月も下旬に差し掛かりました。

寒さが本格化しています。

朝起きて、屋根や外の景色が白くなっているのは、通常の風景となりました。

それでも、五輪久保でのフジの収穫は盛りです。

山小舎から下へ降りるとまた気候が違いますので、めげずにリンゴ園へバイトに向かいます。

出発前の軽トラは、フロントガラスが凍てついており、霜を削り、暖気運転とワイパーで霜を溶かすのが一苦労です。

干し柿は、だいぶ柔らかくなりました。

柔らかく仕上げるために手で揉みます。

黒ずんできて、軽くなった柿は干しあがりが間近です。

室内ではストーブ全開です。