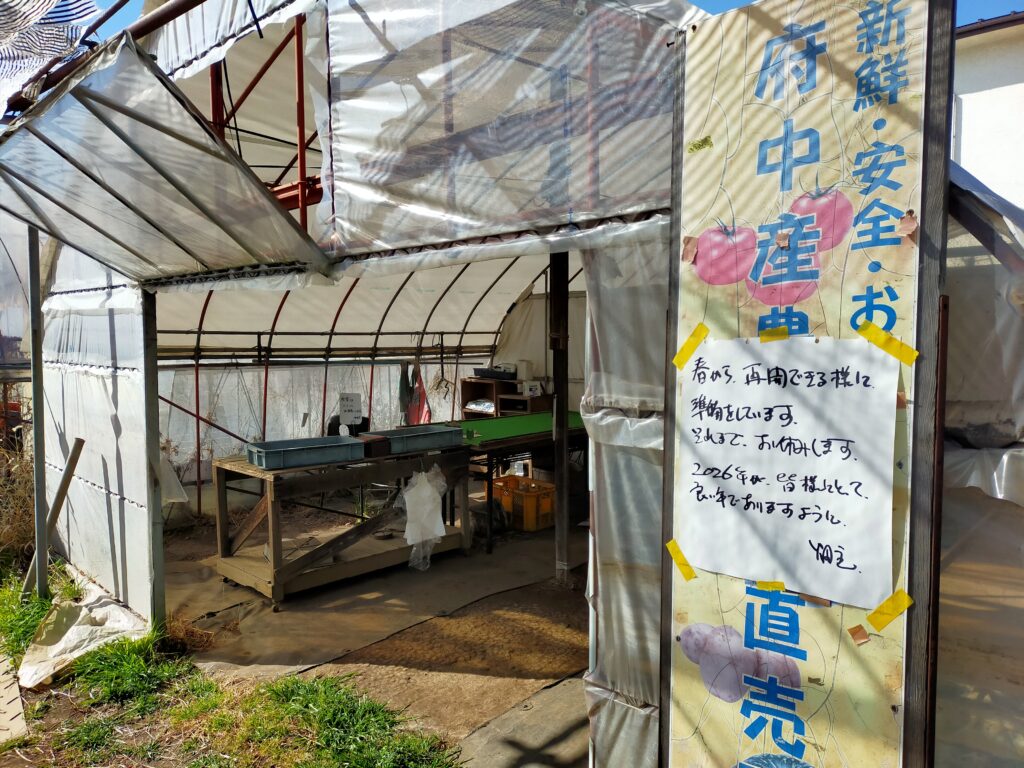

山小舎おばさんが夏ミカンをもらってきました。

付き合いのある農家から数十個ももらったそうです。

その農家も処分に困ったのでしょう。

食べると、酸っぱいですがフレッシュな夏ミカン。

柑橘類が冬採れるのも関東ならではの恵みなのですが。

そこで夏ミカンをマーマレードに加工してみました。

使ったのは5個です。

ネットで作り方を調べたり、経験者にコツを聞いてみると、『苦みを抑えるために、皮の内側の白いワタを丁寧に取る』といわれました。

その前に皮のあく抜きを十分に行う必要もありそうです。

手間がかかりそうですが加工開始です。

先ずは夏ミカンの皮をむいてゆきます。

内側のワタはついたまま、皮を茹でて行きます。

30分くらい煮て柔らかくなった皮の内側をスプーンでそいで、ワタを取り去ります。

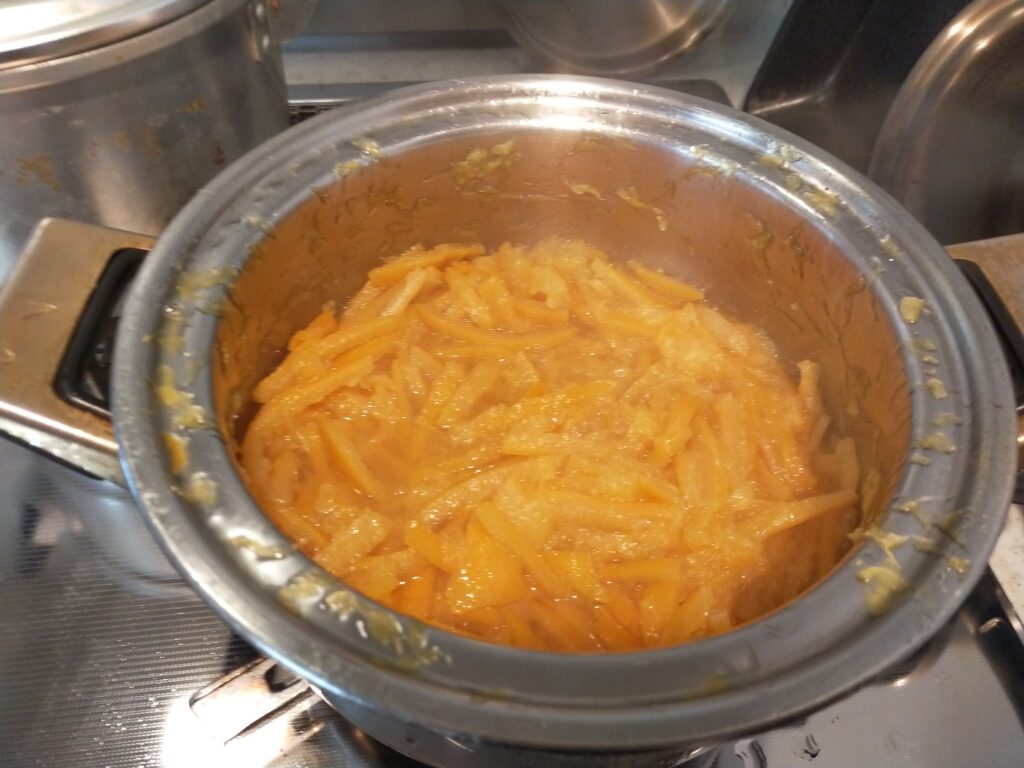

皮は千切りにしてグラニュー糖をまぶします。

実は袋から出して、種を取り、皮とともに鍋に入れて火にかけます。

アクを取りながらしばらく煮込み、とろみが出てきたら完成です。

若干の苦みと柑橘類の香り、何より採れたばかりのフレッシュさが香る手作りマーマレードができました。

ジャムの代わりに、また肉料理の味付けに使おうと思います。

スペアリブのつけダレにマーマレードを使うと絶品です。

まだまだ夏ミカンは残っています・・・。