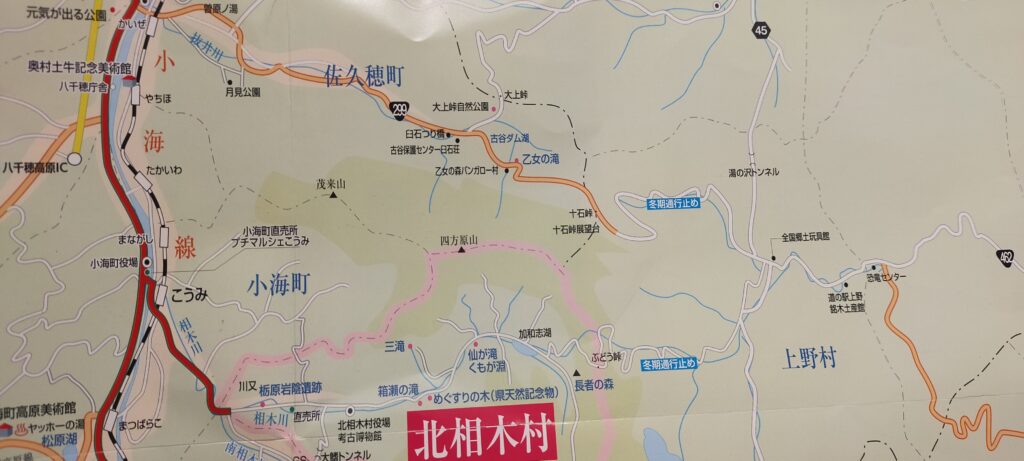

12月に入っての流れ旅は遠方の山間部は避けて、比較的近場の都市部を目指します。

なぜなら峠道の路面凍結が怖いからです。

松本に出かけました。

少し前のローカルチャンネルで、松本市内の醤油・味噌などの醸造店、ワサビ店、乾物店を回って、老舗の食材を訪ねる番組をやっており、店の名前などをメモしておいたことがありました。

松本へ行くことがあったら、寄ってみようと思っていました。

味噌や醤油は自宅へのお土産にすると喜ばれます。

信州の醸造食品は美味しいのです。

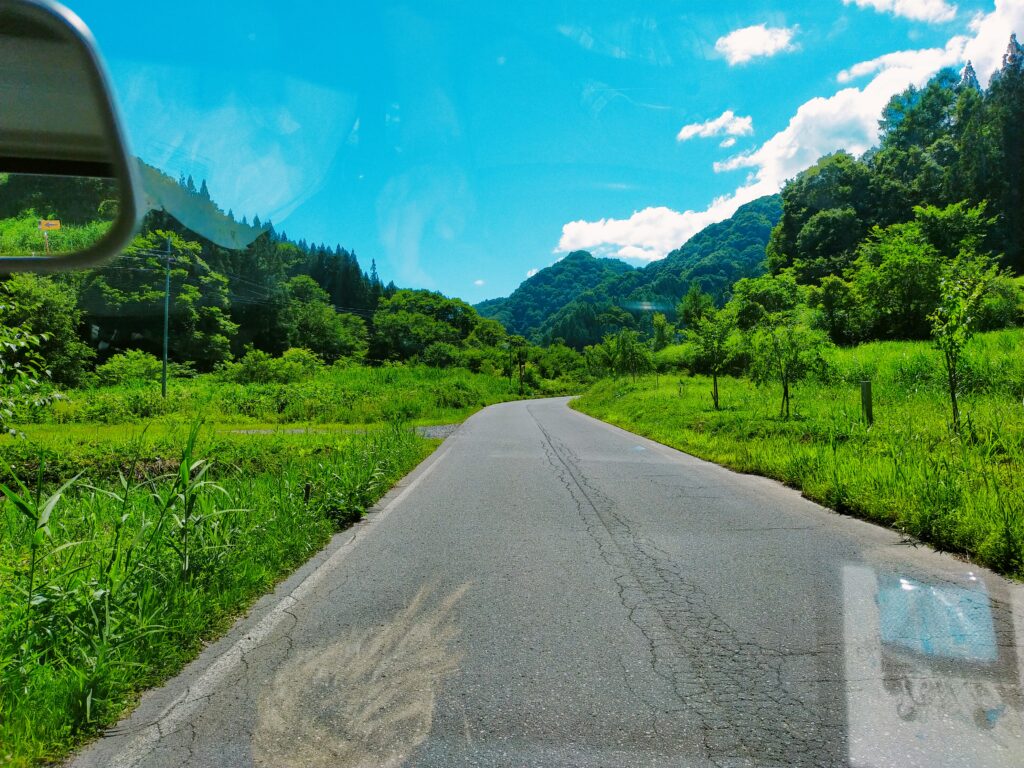

松本への経路は、丸子へ下り三才山トンネルで峠を越えるルートをチョイス。

心配した路面状況は、乾いており心配なし。

冬のように寒い松本市内につきました。

松本城の駐車場も空いています。

底冷えのするお堀端を、まばらなインバウンド客の様子を眺めながら歩きます。

お城から北アルプスの雪景色が見えない天候なのが残念です。

お城から駅方面へ延びる通りで萬年屋へ、まずは味噌を探します。

萬年屋は創業天保3年の味噌屋です。

お城前の大名町店は味噌に限らない品ぞろえをしているようです。

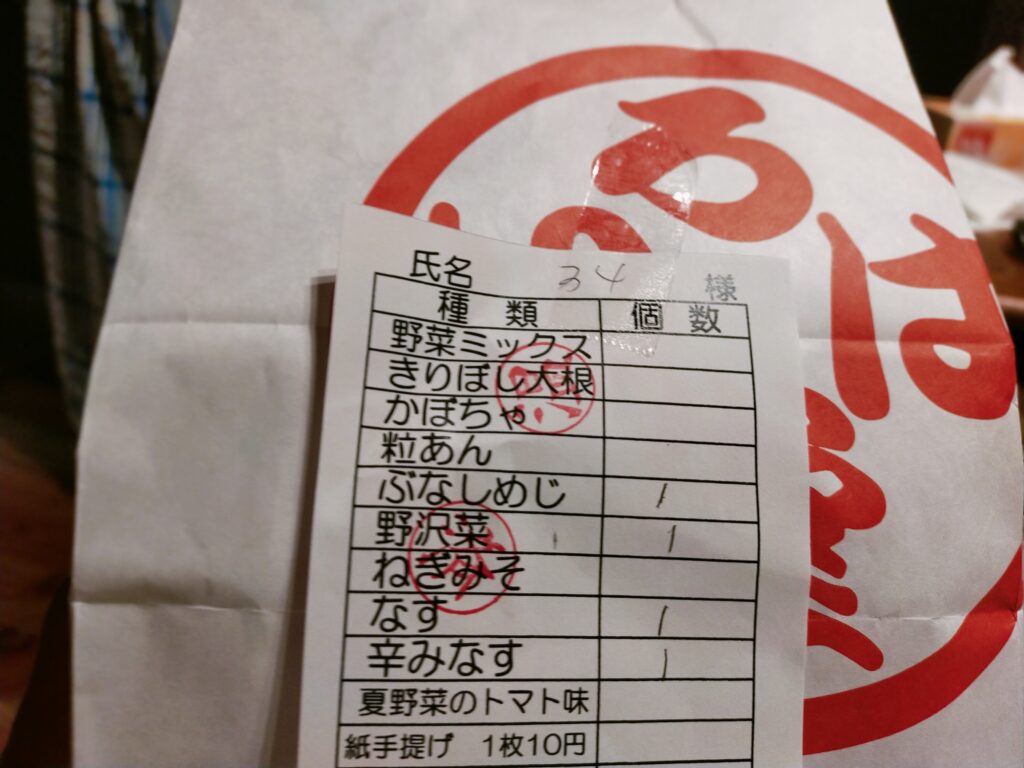

店に入ってみると思った以上の品ぞろえ。

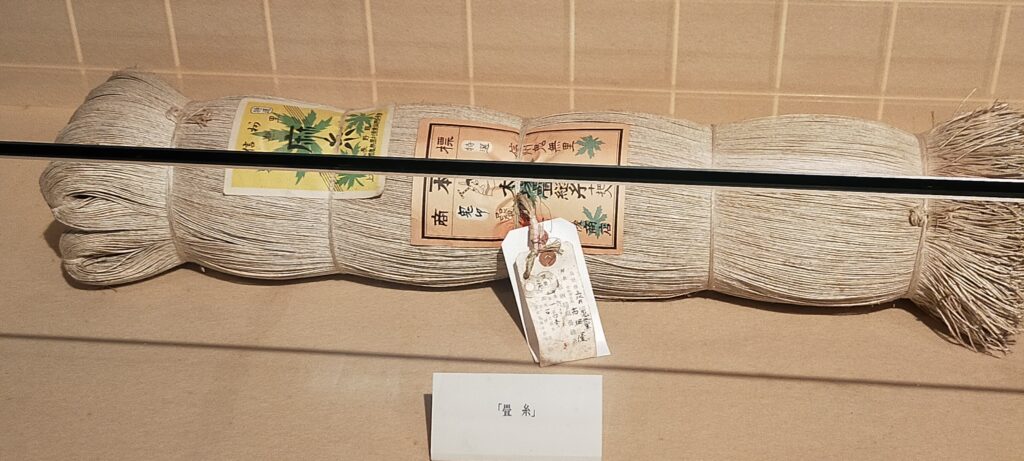

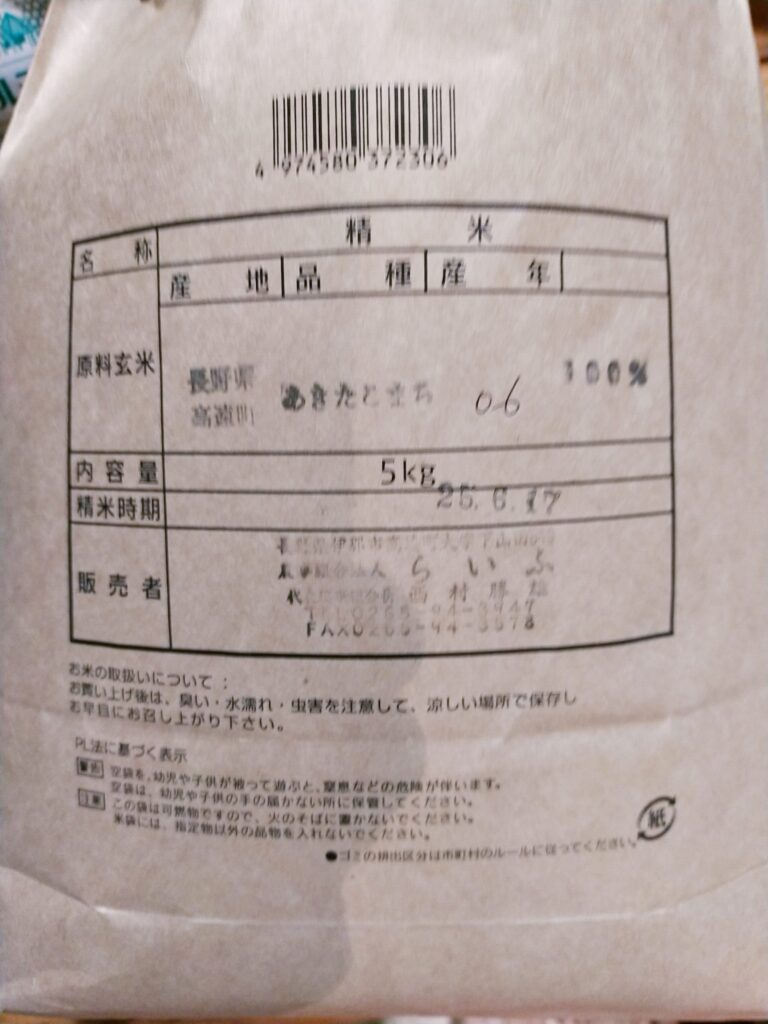

味噌のほかに醤油、漬物、菓子、乾物までそろえており、観光客向けのアンテナショップのようです。

次に向かった小口ワサビ店は角を曲がったところにありました。

表通りを曲がると、インバウンドのギラギラ?が消し去られた落ち着いた世界。

店のおばさんにも浮かれた雰囲気はなく、トークもスムーズ。

安曇野わさびを2本買い、保存方法も教えてもらいました。

冷凍保存はダメでそのまま冷蔵がいいとのことでした。

市内の大久保醸造所の醤油が欲しかったので、観光案内所に行ってみました。

若めのお姉さんが二人いて、てきぱきと情報をくれました。

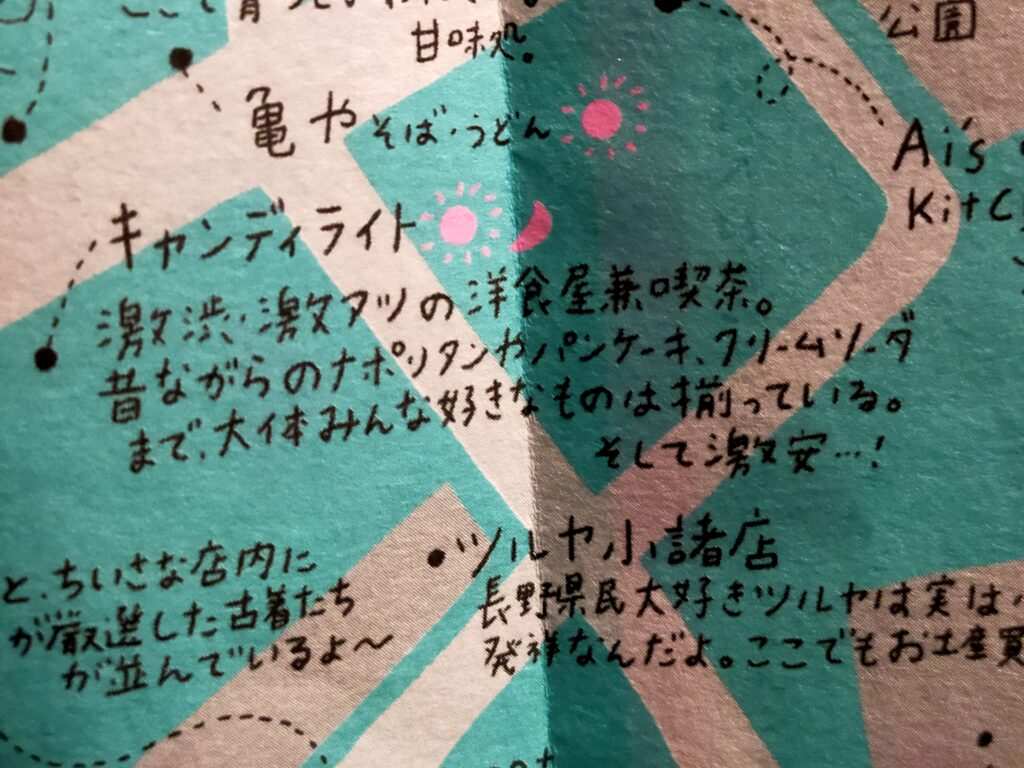

教えてもらった中町通りへ行きました。

セレクトショップのようなところに大久保醤油がありました。

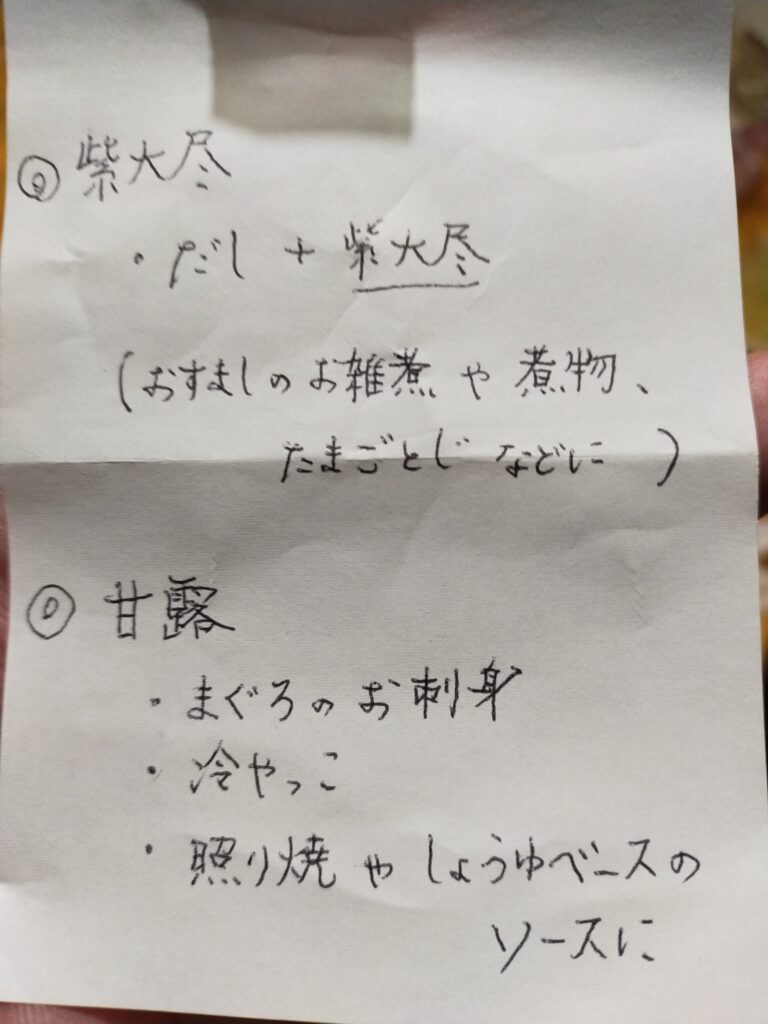

大久保醤油が欲しいというとショップのお姉さんのスイッチが入ったのか、「どこで知った?」から「どういうタイプがいい?」などなど矢継ぎ早のトークが繰り広げられます。

最後には2種類の醤油の特徴と利用方法をメモに書いてくれました。

ついでにランチのおすすめを聞くと、蕎麦なら四柱神社隣のこばやし、洋食なら翁堂かもりよし、と答えてくれました。

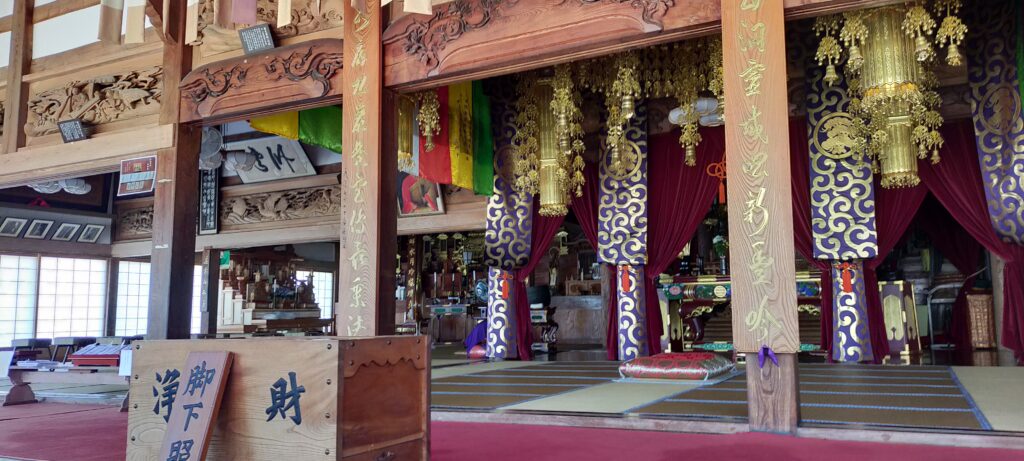

観光案内所から中町通りへ行く途中に四柱神社にお参りしました。

中心部にある広めの神社の境内には、インバウンド客がチラホラしています。

10円を納めて本殿を下っていると、研修旅行なのか県内からの中学生の男女グループがお参りに上がってくるところでした。

その中の女子が「お賽銭ある?10円はダメだよ、遠縁というから」と友人に声をかけていました。

先におじさんにも教えてよ!あつおじいさんに、か。

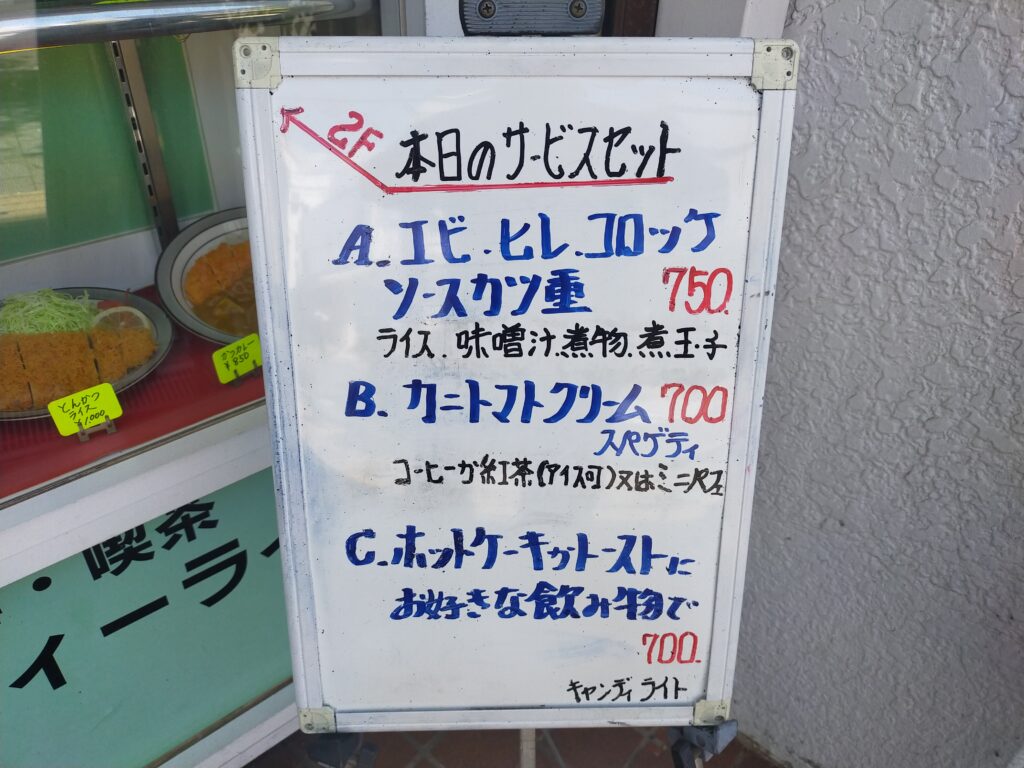

ランチは中町通近くの翁堂で。

順番を待つ間に、近くの開運堂へ行ってどら焼きなど。

開運堂のどら焼きは県内では洗練された味がします。

翁堂は老舗の洋食屋。

旅行客はもちろん、地元の客で盛況です。

ボルガライスは、揚げたてのカツがサクッとしており、ソースも手抜きのない味です。

1550円は上がったなあ。

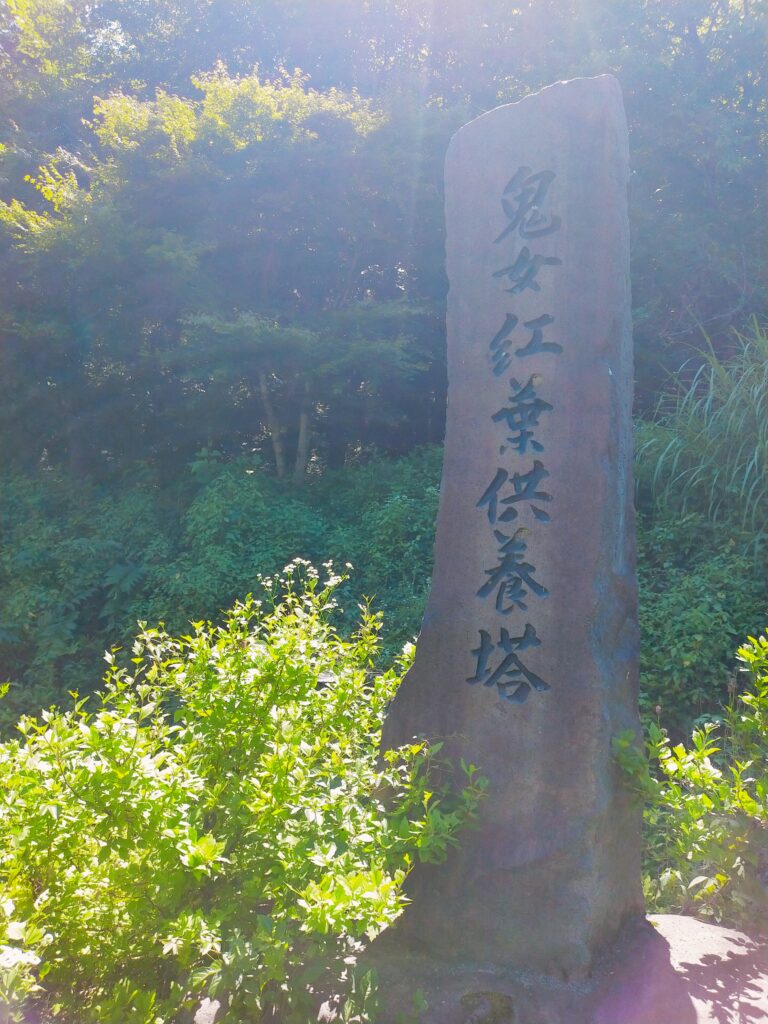

松本の町の雰囲気は、空襲の経験もなく、細い道が残っていたり、街角に歴史の残滓が染みついています。

良い点でもあり、よそ者にとっては違和感を感じる点でもあります。

良くも悪くもプライドを感じる町です。

信州人の内に秘めた頑固さが、県内では一番表層に出ている人たちが住んでいるところです。

信州では一番、現代の日本標準にアップデイトした街でもあります。