旅行記を読むのが好きな山小舎おじさんです。

ちょっと前に「ヒマラヤ自転車旅行記」という本を読んで、それまで読んだ旅行記を思い出しました。

ユーラシアを舞台にした旅行記で忘れられないものを挙げてみました。

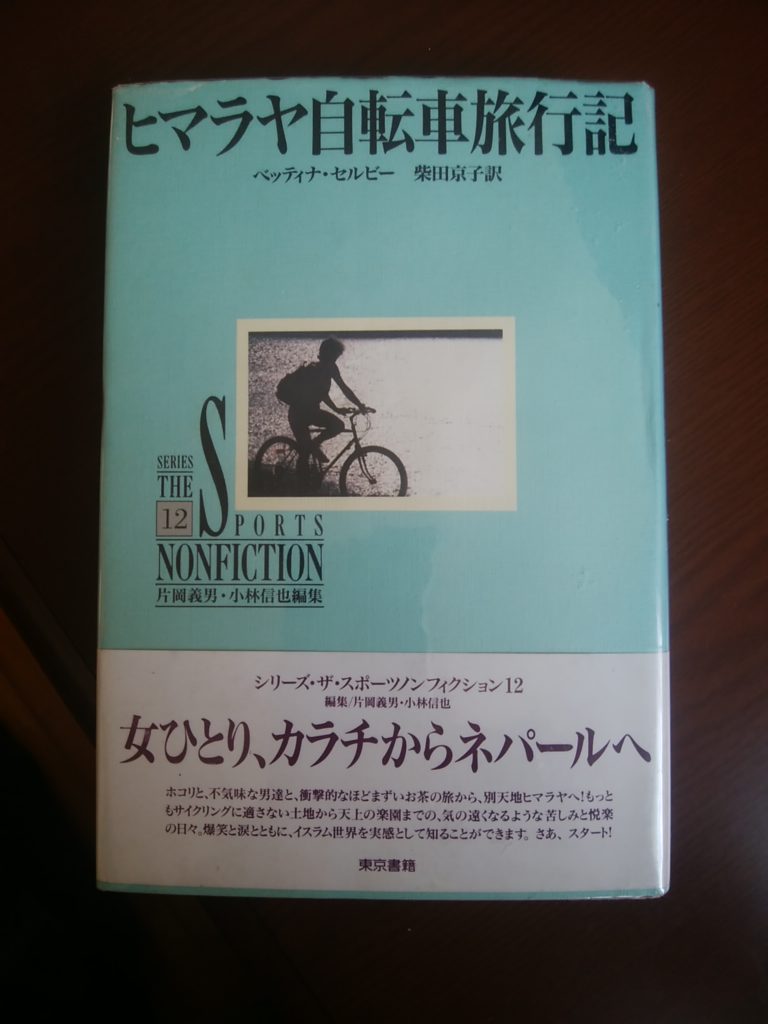

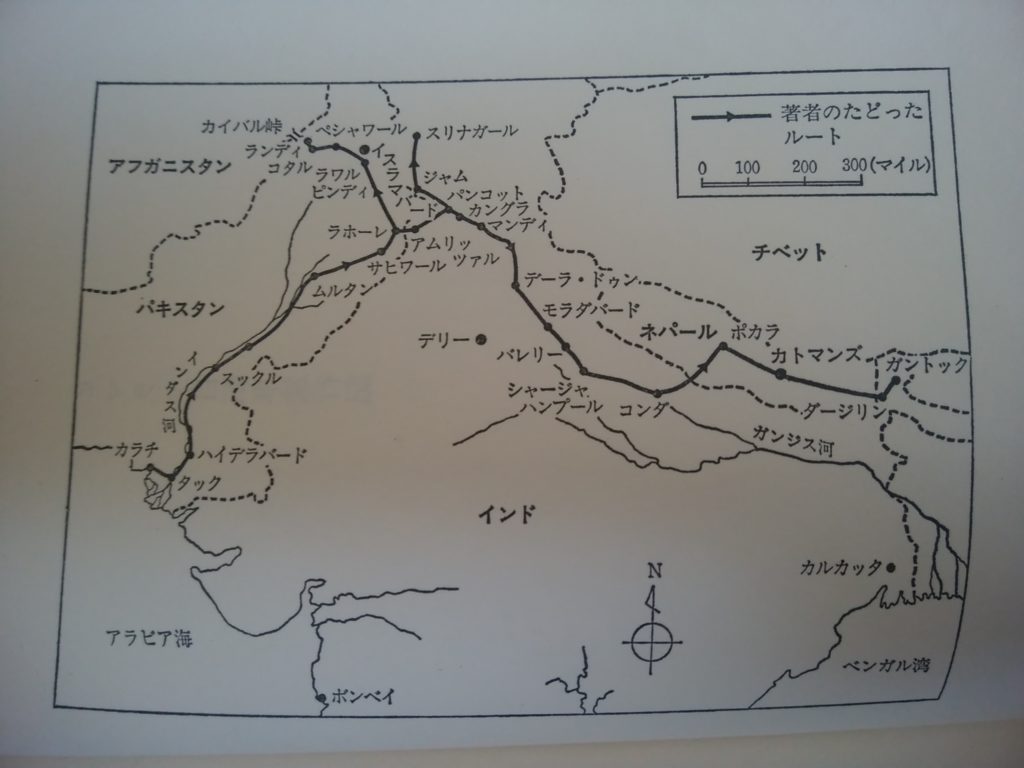

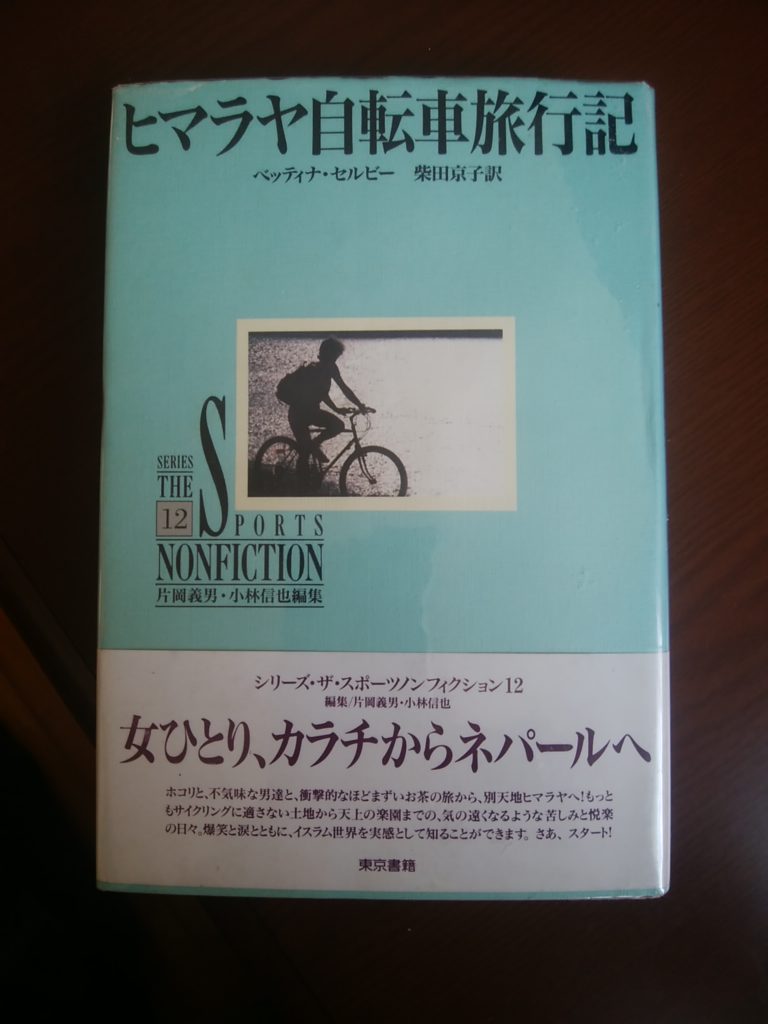

「ヒマラヤ自転車旅行記」B・セルビー著 東京書籍

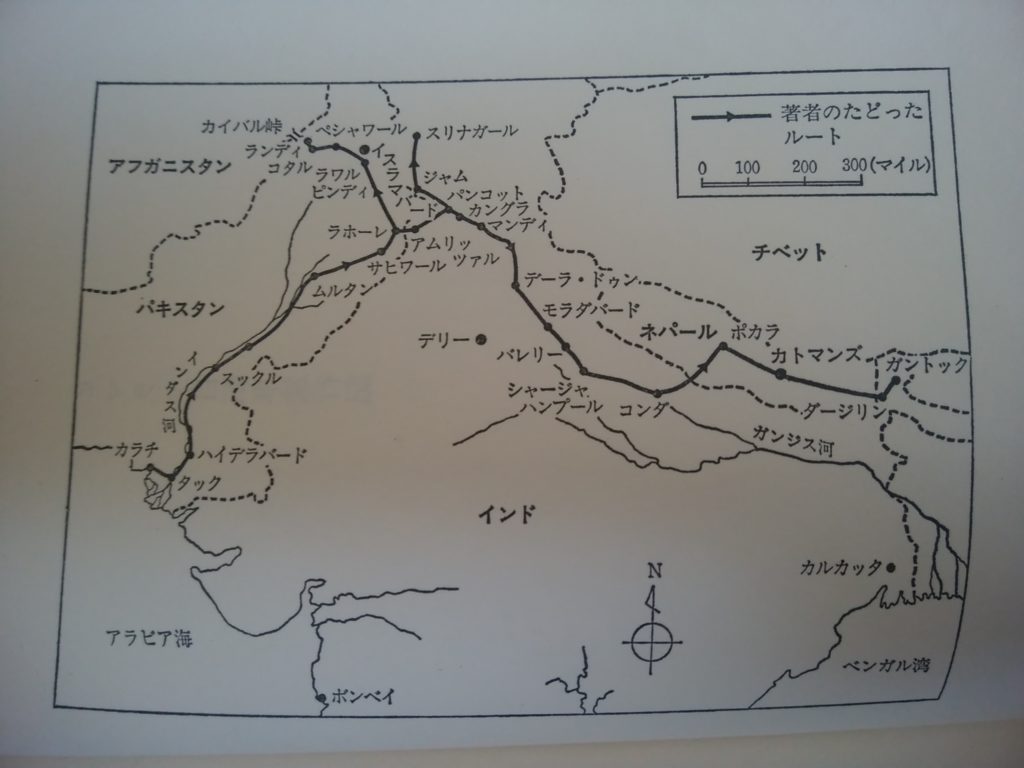

47歳、子供3人を育て上げたイギリス人女性が自転車でパキスタンのカラチから、ギルギットを経て、インドに入りカシミールに入り、戻ってインドからネパールを横断、シッキムまでの旅行記です。

1980年代の旅です。

1970年代の第一次バックパックブームの後の時代で、ヒッピーブームも終わっていました。

とはいえ、西ヨーロッパ人にとってはパキスタン、インドは遥か彼方の文化果つるところ。マイナー地帯もいいとこです。

そこへ挑むのは、西洋社会では変わり者と言っていいでしょう。

しかも47歳の女性というのがすごい。

思い込んだら突き進む馬力は白人らしいし、自転車の整備や部品の手配、飲み水の消毒剤の携帯や、宿泊場所を各国の事情に合わせてなるべく事前に手配してゆくという用意周到さも白人らしい。

パキスタンのラワルピンディーからギルギットへの道・カラコルムハイウエー(といっても絶壁を削った砂利道)は、1982年に、不肖山小舎おじさんもバスで通りました。

47歳の著者が自転車で通った1年後です。

もう1年早かったら47歳の白人女性の自転車を、26歳の山小舎おじさんが乗ったバスが追い越していたかもしれません。

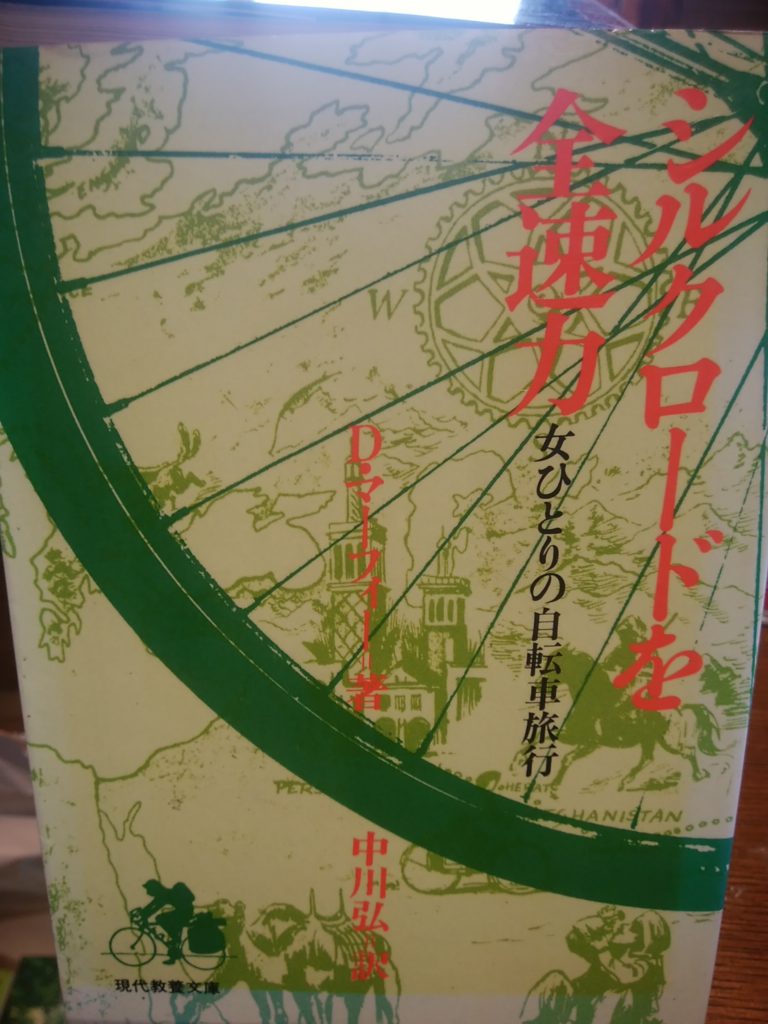

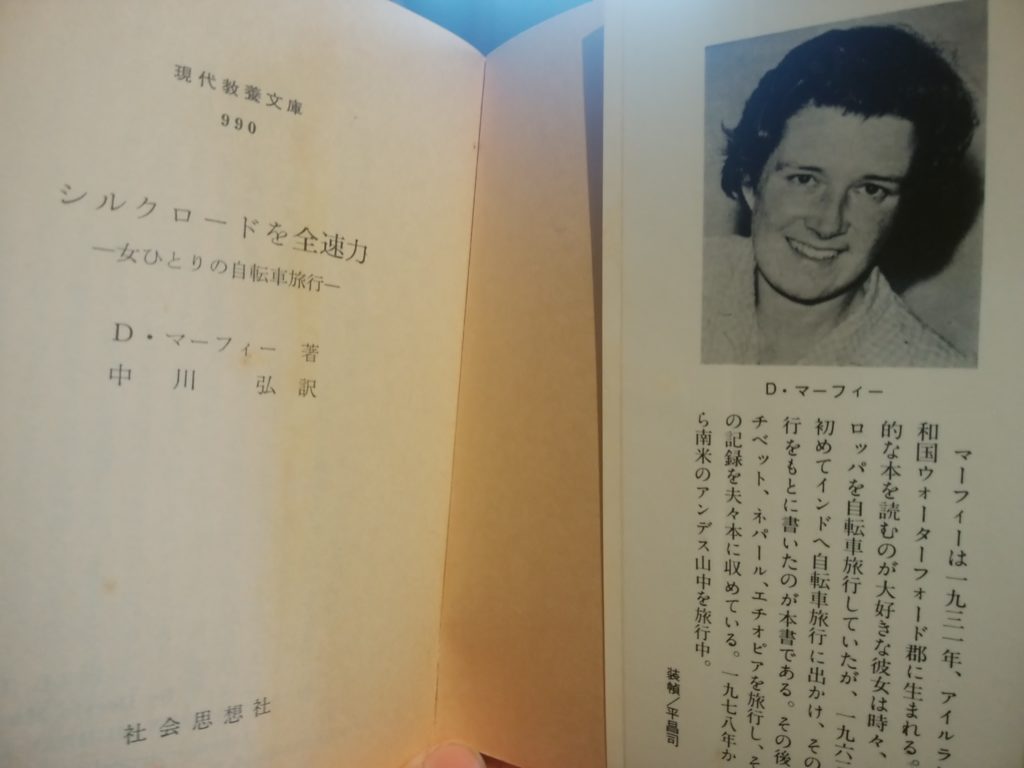

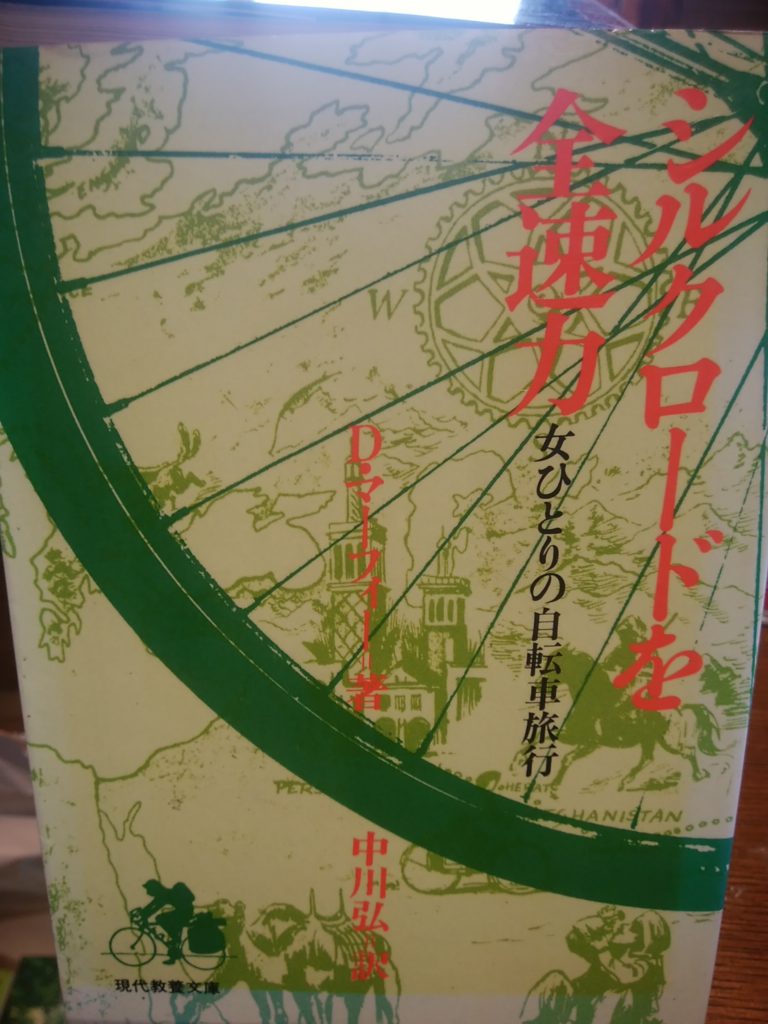

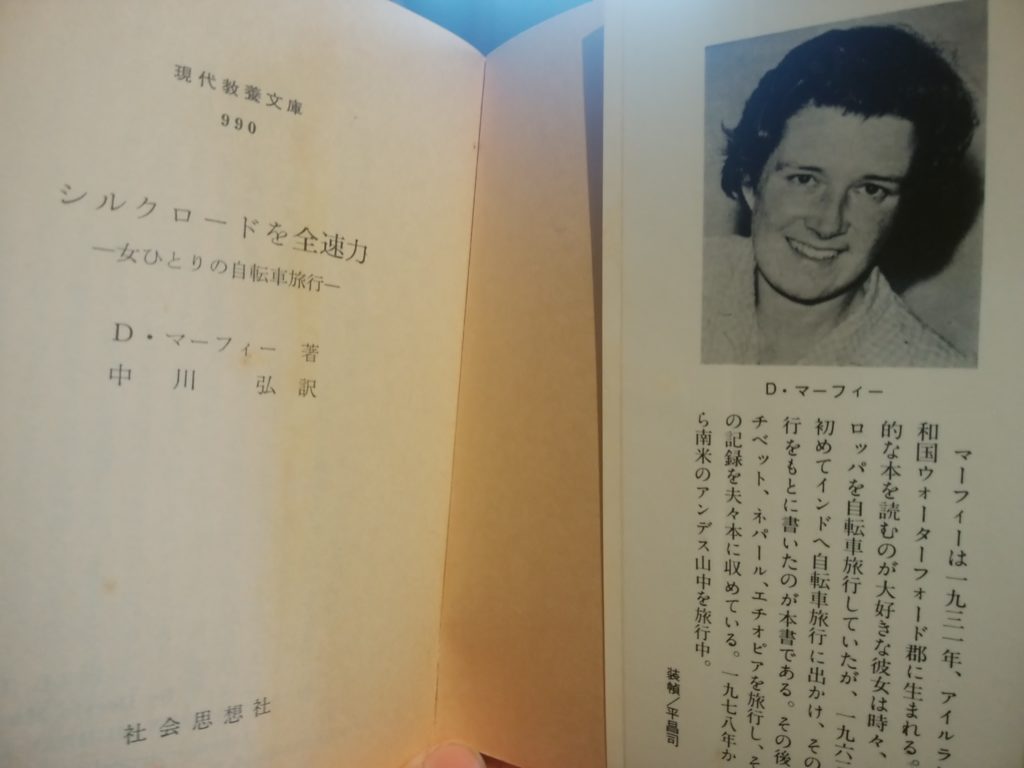

「シルクロードを全速力」 D・マーフィ 現代教養文庫

1963年にヨーロッパからインドまでを自転車旅行したアイルランド女性の旅行記。

ヒッピーブームもバックパッカーブームもなかった60年代のユーラシア紀行として貴重でもある。

1983年の「ユーラシア自転車旅行記」と比べて共通点と異なる点があります。

共通点としてはどちらの女性も現地人からメンサヒブと呼ばれることです。

貴婦人とか女主人とかの意味で、植民地人が白人の女性に使った称号の名残でしょう。

また、女だてらの自転車冒険旅行に対する尊敬の念からのことかもしれません。

自転車の機材、宿泊場所に対する用意周到さも共通しています。

1963年の冒険者はピストルさえ携行し、あまつさえバルカン半島を走行中に使用さえしています。オオカミに対してですが。

1983年の白人女性冒険家は、ピストルは携行していません。

当時のユーラシアは(特にインド、パキスタン、ネパールは)旅行している限りでは命の危険はむしろ北米、中南米などよりは安全な場所であることが認知されていたことによるのでしょう。

むしろ、白人旅行者は現地人からは金だけを落としてもらう対象として見られていたきらいがあります。

そうでなければ麻薬を吸いに来たアウトサイダーのイメージでした。

現地人もかなりすれてきており、興味があるのは彼らが持っている金だけ、といった風情になっていました。

その点、1960年代の旅行記「シルクロードを全速力」は、主人公の白人も現地人もまだまだフレッシュで、読者も一緒に冒険しているかのような、ハラハラ感に満ちた旅行記になっています。

空路を嫌い、フランスのダンケルクからバルカン半島を通っての行程。

不潔だ、野蛮だいう前に異文化世界に飛び込む勇敢さには、ヒッピー出現以前の正統派冒険旅行者の潔さを感じます。

イランの行程では、おじさんにも懐かしい地名が出てきます。

おじさんがソ連の侵攻で行けなかったアフガニスタンのカブールやバーミアンの描写もあります。

現在、旅行記は巷にあふれています。

世界中で旅行記に著されていない場所はもうないくらいの勢いです。

よほど珍しい場所でなければ、また不自然なほどキャラの立った著者でなければ旅行記を出せないような状況です。

その点、「シルクロードを全速力」は正統派の旅行記として貴重です。

誰もが今となってはうらやむものの、同じ時代に生きていたとしても決して行わなかったであろう、冒険旅行を行った著者の淡々とした事実の記録です。

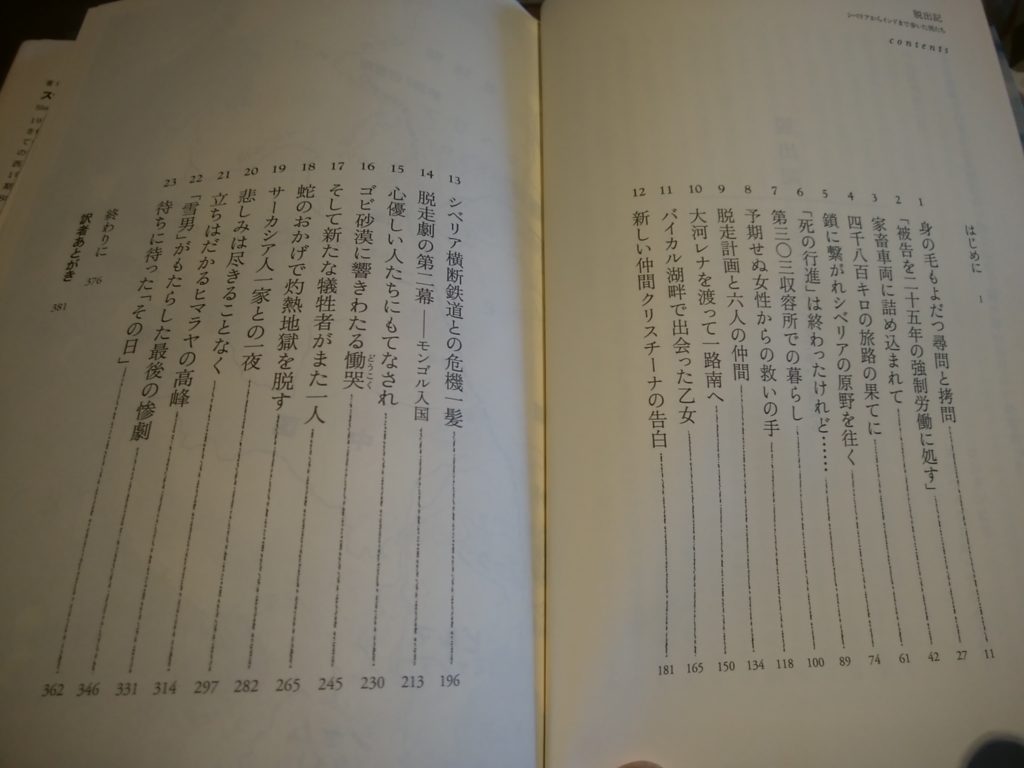

「脱出記」S・ラウッツ著 ソニーマガジンズ刊

これは貴重な記録です。

旅行記ではありません。

第二次大戦でソ連の捕虜となり収容所送りとなったポーランド将校が、収容所を脱走し、6500キロを踏破してインドまでたどり着いた記録です。

ポーランド将校がなぜソ連の捕虜になるのか?

ご存知のようにポーランドがソ連の衛生国になるのは戦後の話で、それまではドイツからもソ連からもいじめられるのがポーランドだったからです。

特にソ連にとって戦後の衛生国化を見越したポーランド政策は、国力の弱小化が戦前からテーマでした。

国のエリート層である将校クラスの粛清はその一環だったのです。

シベリアの収容所を6人の仲間と一緒に脱走した主人公は、バイカル湖を越え、モンゴルに入り、ゴビ砂漠、チベットからヒマラヤ山脈を越えて、インド領シッキムへと到達します。

その間仲間を3人失います。

バイカル湖付近では17歳ほどのポーランド人少女が一向に加わりますが、その少女は、ゴビ砂漠で疲労と栄養失調から行き倒れとなります。

本筋は脱走記なのですが、旅行記として読んでみてもこれ以上の冒険旅行は聞いたことがないくらいです。

ソ連領を越え、モンゴルに入ってからは放牧民から施しを得つつ、ゴビ砂漠では食べるものがたまにいる蛇しかなく仲間を失い、チベットでは再び住民に施しを得つつの旅。

雪のヒマラヤ越えでは、登山家でもしないと思われる雪渓や崖を越えます。

こんなところには誰もいないだろうという崖の中腹に、放牧民の越冬場所がある記録などは紀行文としても貴重なのではないでしょうか。

モンゴルに入った時点で投降するという選択肢もあったでしょうが、最後まで頑固に初志貫徹するところに白人のメンタリティを感じます。

最後のヒマラヤ越えの時に、雪男?とみられる2匹の動物を3時間にわたり数百メートル離れた場所から観察する描写があります。

わざわざこの脱出記に書き加えたのですから事実だったのでしょう。

いずれにしても稀有な記録です。

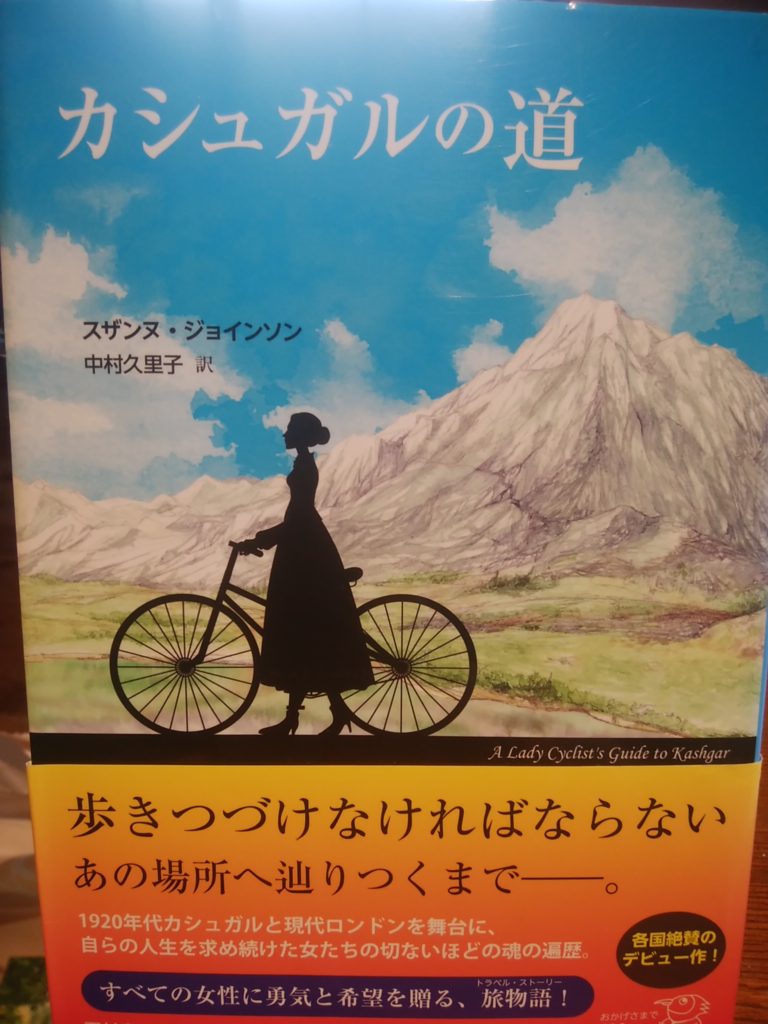

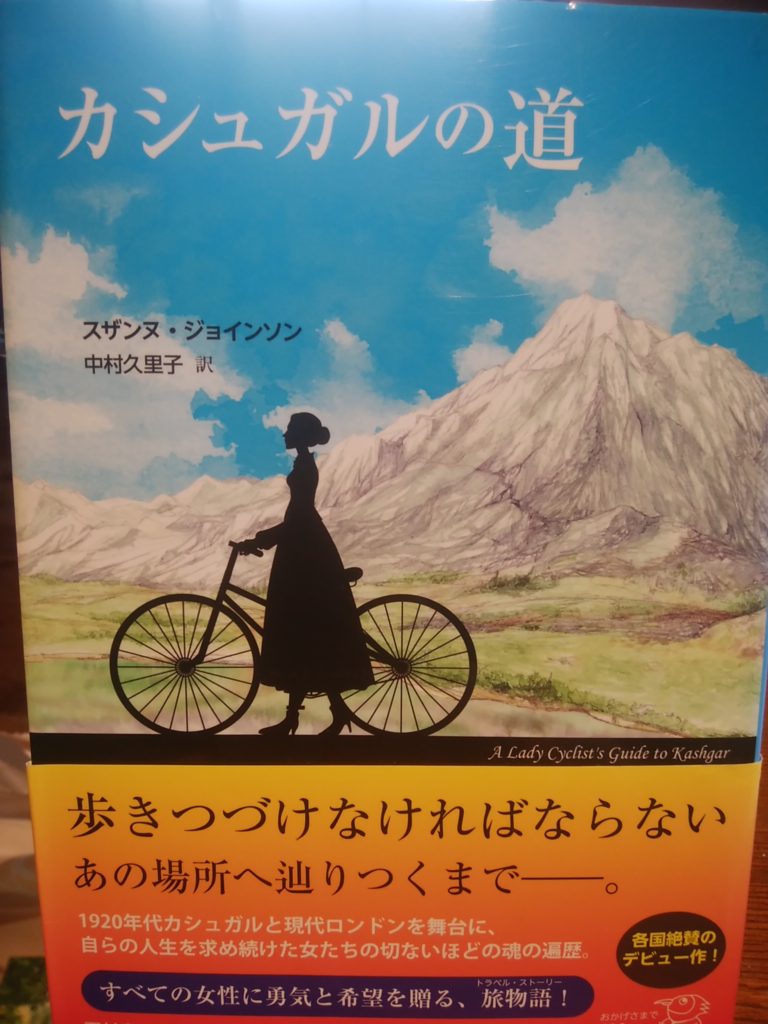

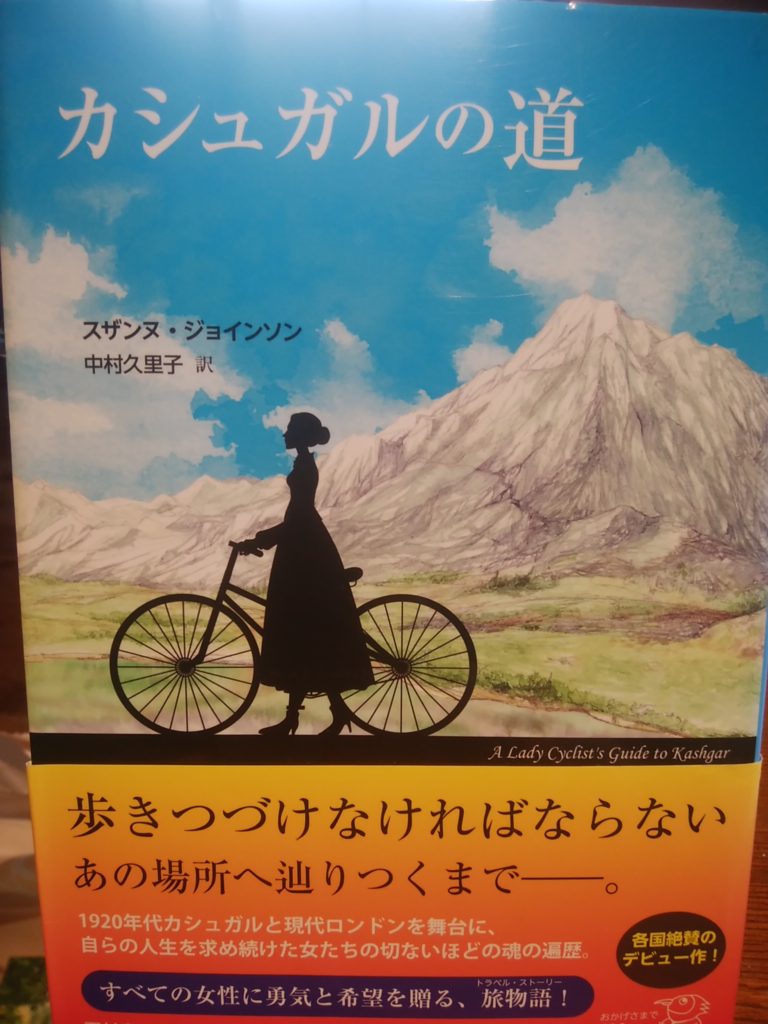

「カシュガルの道」S・ジョインソン著 西村書店刊

題名にひかれて購入しました。小説です。

1923年に伝道のためにカシュガルに赴いたイギリス人姉妹の物語。

その子孫が現代のロンドンで、自らの先祖の1920年代のシルクロード最深部での伝道を通しての人間性の秘密に向き合う、といったストーリー。

どうせ100円で買ったゾッキ本、面白くなかったらやめようと思って読み始めて、2ページ目、1923年のカシュガルの道端での現地人少女の出産の描写で度肝を抜かれ、そのままこの小説に引き込まれました。

本書のテーマは、先祖の秘密を暴く行程ですが、自我と妄執が絡み合った白人ならではの業の深さを感じる秘密自体はともかく、舞台となるカシュガルの描写は、紗がかかったセピアの写真のようでもあり、現地の埃を感じるようでもあり(カシュガルに行ったことはありませんが)、なんともいえないものがありました。

「チベット旅行記」河口慧海著 講談社学術文庫

シルクロード、チベット関連の旅行記というと本著にとどめを刺すのではないでしょうか。

日本人僧侶が外国人入国禁止の当時のチベットに入るため、羊をおともにヒマラヤを越えてゆく話です。

携帯食料は麦焦がし、現代の防寒着もなく雪山を越えてゆきます。

襲い来るチベット犬を杖で払い、放牧民の庇護に助けられます。

現在のネパールからチベットに入りますが、カイラス湖を通ってラサに至る詳細の行程は現在でも明らかになっていないそうです。

チベット語を学び、僧侶として道中で修業し、情報を集めたうえでの入国です。滞在中はチベット人で通し、日本人であることが見破られそうになった時点で再度秘密裏に出国しています。

この本のハイライトは雪のヒマラヤ山中で道に迷い、羊とともに死を覚悟する場面でしょうか。

まさに冒険旅行記の神髄にして白眉です。

1901年のことでした。

![]()

![]()