長和町の鷹山にある黒曜石体験ミュージアムを見学し、黒曜石の産地の星くそ峠に登ってきました。

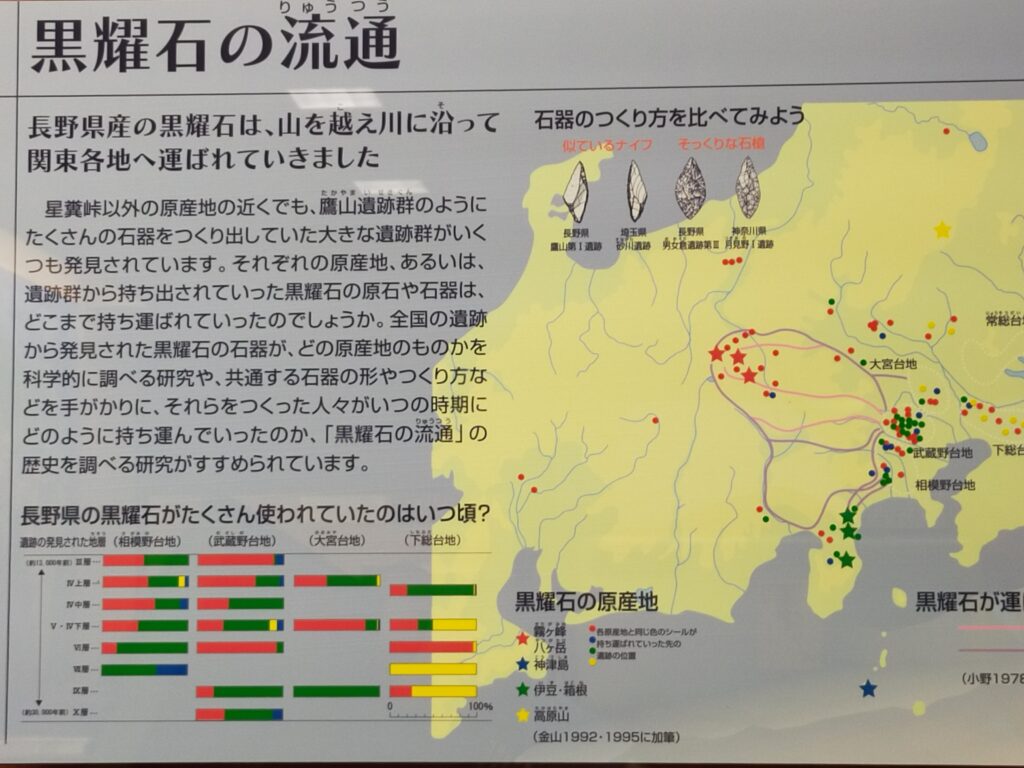

黒曜石は縄文時代に矢じりやナイフの刃として全国的に使われた石材です。

溶岩が固まってできたもので、産地は国内でも限られています。

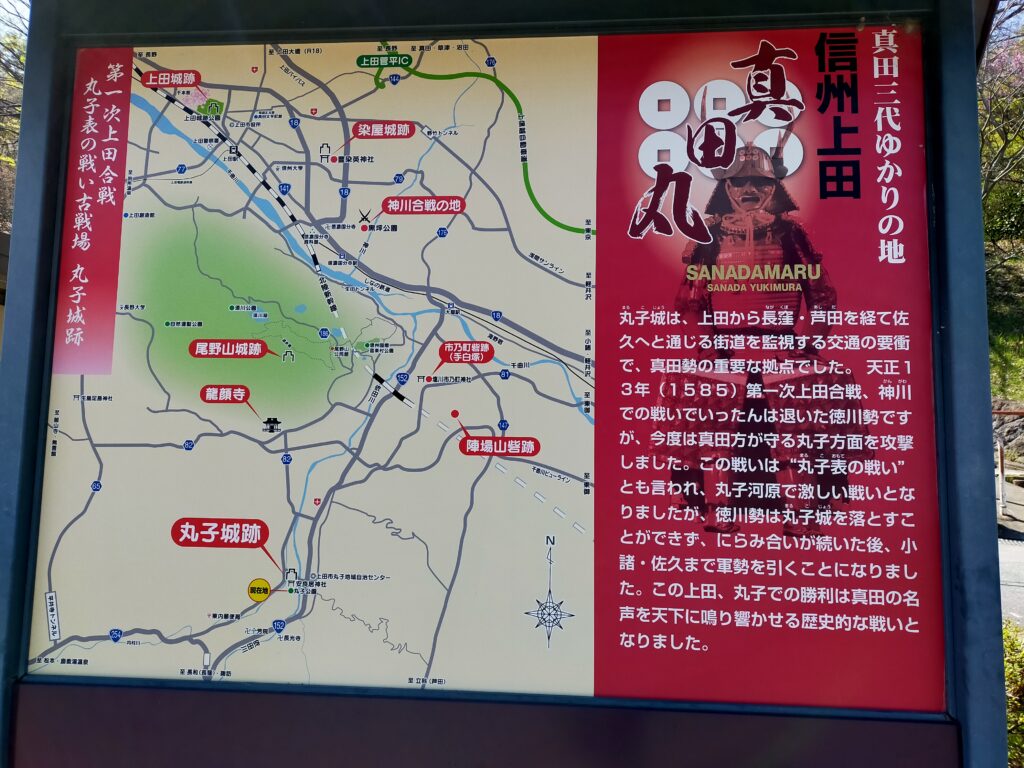

山小舎がある長和町の鷹山にはその産地があります。

星くそ峠と呼ばれる産地に登ってみました。

受付が麓の黒曜石体験ミュージアムとのことで、訪れてみます。

受付のおばさんから、写真で登攀ルートの解説を受け、クマよけの鈴を借ります。

必要の人にはストックの貸出もあります。

ミュージアムの裏庭から登山口に入ります。

すぐ階段状のルートになります。よく整備された登りやすい道です。

人の気配が支配的で怖くもありません。

林道へ出ると、東屋が見えます。

峠に建つ星くそ館はもうすぐです。

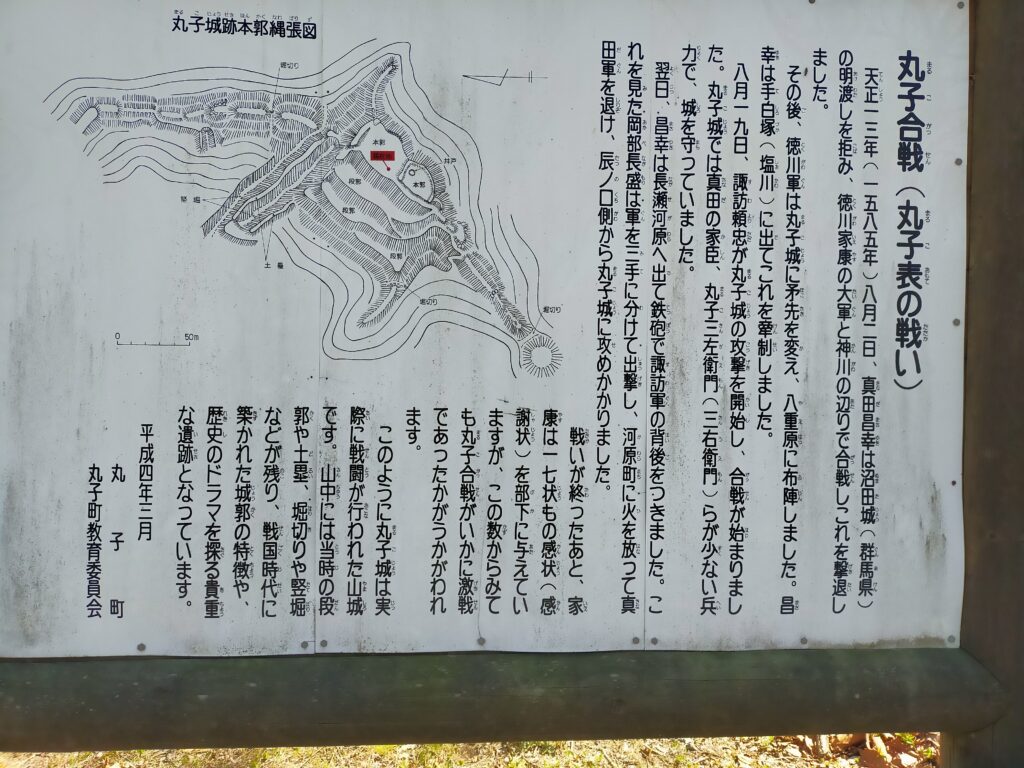

登山道の沿道には、縄文人が黒曜石を掘った後が各所に保存されています。

星くそ館に入ってみます。

黒曜石が掘られた断面が保存されています。

先客の中年夫婦が訪れていました。

なぜ、星くそなのか?

縄文人は黒曜石を星のくそ(流れ星)だと思ったのかもしれません。

登山口を下ってミュージアムにクマよけの鈴を返します。

ついでにミュージアムを見学します。

黒曜石が火山帯で出土され、世界でも貴重なものだということがわかります。

展示コーナーのほかに、家族向けのワークショップ教室があります。

そこではネックレスや勾玉などの縄文グッズが手造りできるようです。

孫との夏休みの活動の一環としていいのではないでしょうか。