山小舎にはまだまだ独特の臭いがあります。

埃っぽいというか、かすかにかび臭いというか。

外出先化から帰ってきて玄関を開けると臭うのです。

その臭いは山小舎らしさの一環をすでに担っています。

ひところよりは緩和され、夏など窓を開けることの多い時期はそれほど感じなかったりします。

原因としては、もともとが古民家であり家の材質が古い木材であること、古い建具が多く残っていること、前オーナー由来のガラクタがまだまだあることですが、最大の要因としては、建物の隙間や、家具、家財に埃が溜まり、カビなどが生えやすいことがあります。

山小舎の立地は、標高1400メートル以上の山の中。

風が土を運んできますし、湿気もたまります。

日本家屋の古民家では、それらを完全に防ぐことはできません。

しかも冬期間の4か月弱は無人で締めっぱなしで通気がありません。

臭いの元の一つにマットレスがあります。

前オーナーの時代から使い続けたものです。

冬など寝具に必要なので使い続けていますが、これの中味のスポンジが埃臭いのです。

そこでマットレスのリフレッシュにトライしました。

今までも中味を外し、カバーを洗濯したことはありました。

その時は中味のスポンジを天日干しにしたのですが、埃臭さは取れませんでした。

ネットで検索すると、スポンジに重曹をふりかけ、しばらく置いて掃除機で吸い取るという方法がアップされていました。

さっそく実行してみました。

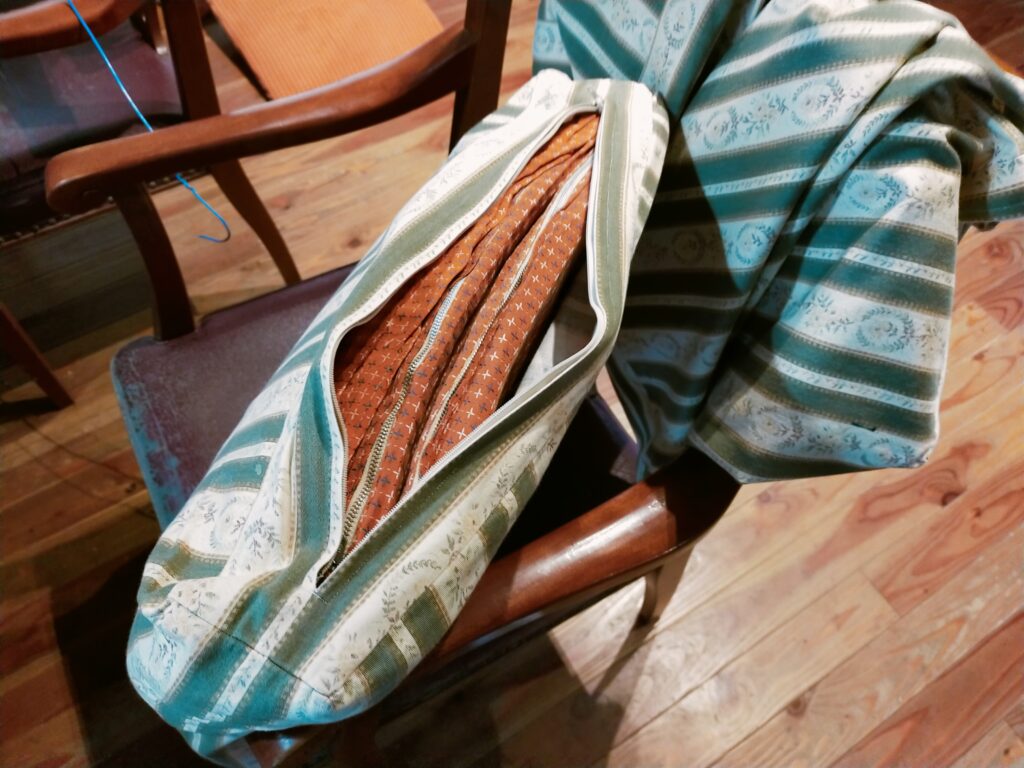

先ずカバーを外して洗濯します。

中味のスポンジを広げ重曹をふりかけます。

カバーを外す

カバーを外す

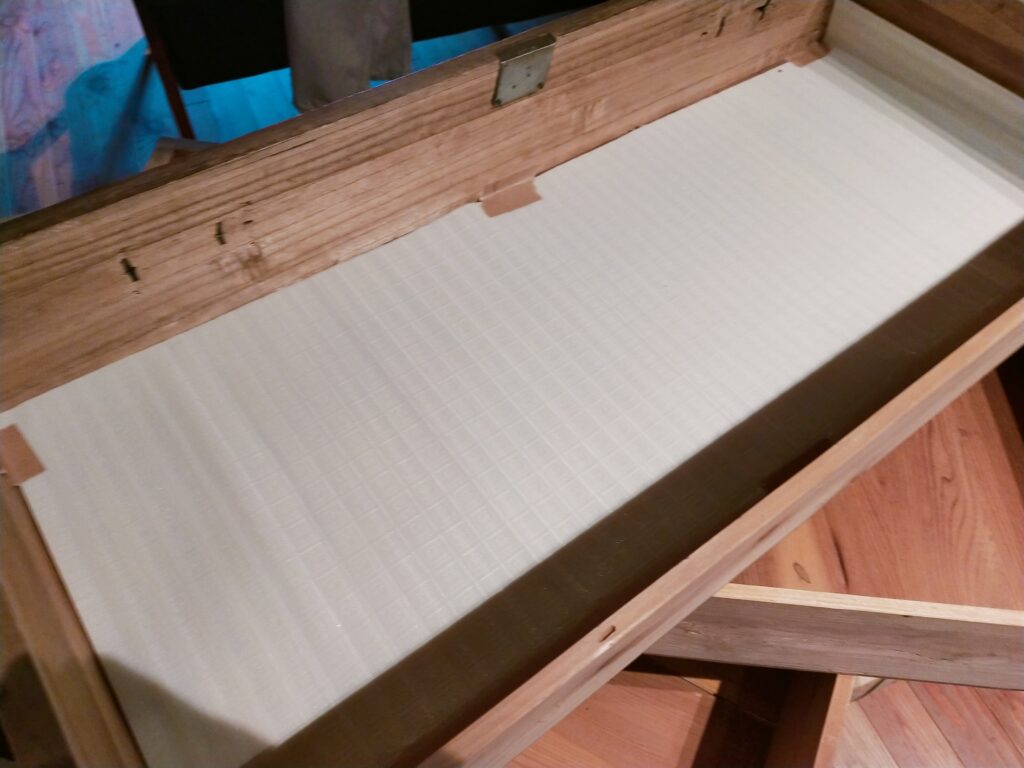

スポンジを広げる

スポンジを広げる

使用する重曹

使用する重曹

給装を振りかける

給装を振りかける

外したカバーを洗濯

外したカバーを洗濯

重曹ごと掃除機で吸い取ります。

この時、重曹を含んだ排気が白く掃除機から排出されました。

「それはそうだな」(あるいは、集塵とパックがセッテイングミス?)と、白い排気が収まるまで窓の外に掃除機を出しました。

肝心のスポンジを嗅いでみると、埃臭さが軽減しているような気がしました。

重曹を吸い取る

重曹を吸い取る

まあまあの成果でしたが、この作業の最大のネックが待っていました。

スポンジをカバーに脱着する際の手間が尋常ではないのです。

掛布団カバーを脱着させる際のスムーズさは全くありません。

スポンジがいちいちカバーに引っかかって作業が進まないのです。

これはスポンジを取り出すときも同様です。

時間をかけて何とかスポンジを押し込みますが、ぴったり収まらない場所があると決して自然に是正されるようなことがなく、ゆがみがそのまま残るのです。

結果、たわみがあるマットレスが出来上がります。

カバーをセッテイング。若干歪んでいる

カバーをセッテイング。若干歪んでいる

洗濯によって古いカバーが縮んだこともあったでしょうが、これだけ脱着時に抵抗があるスポンジをぴったりサイズのカバーにはめることに、そもそも無理があるような気がしてしょうがありません。

もともと脱着を予定した商品ではないような気もします。

ということで、だんだんと古いカバーを廃棄して新しいものに取り換えたり、スポンジを含めて買い替えたりをしつつ、寝具としては重宝するマットレスと付き合いたいと思います。