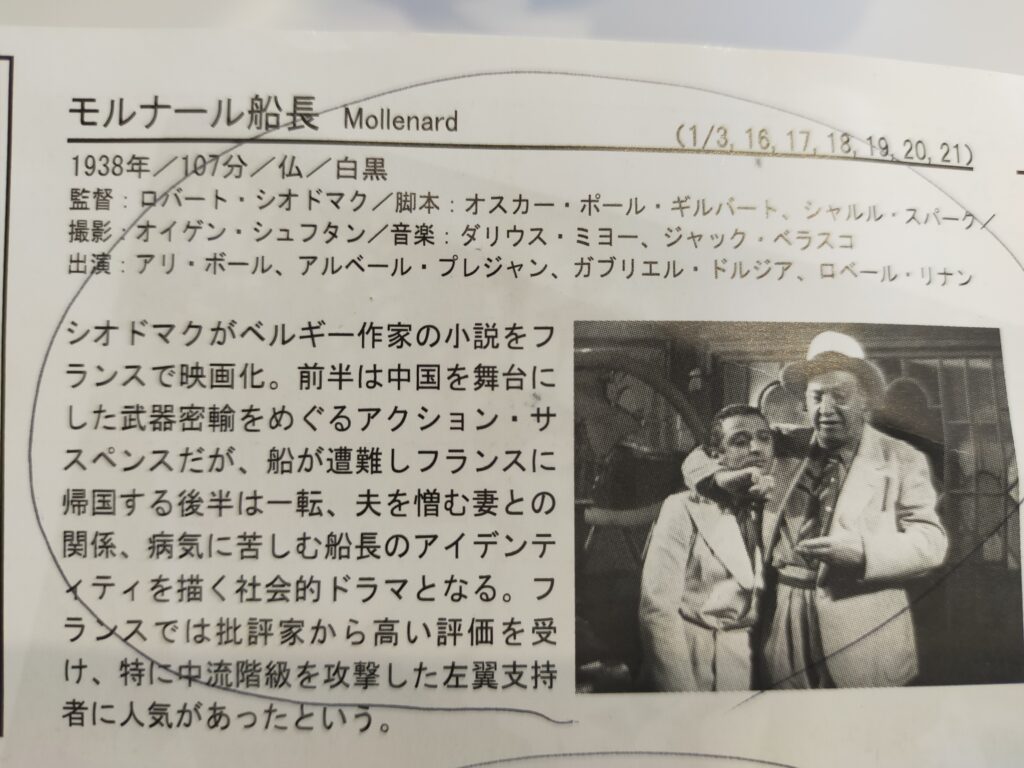

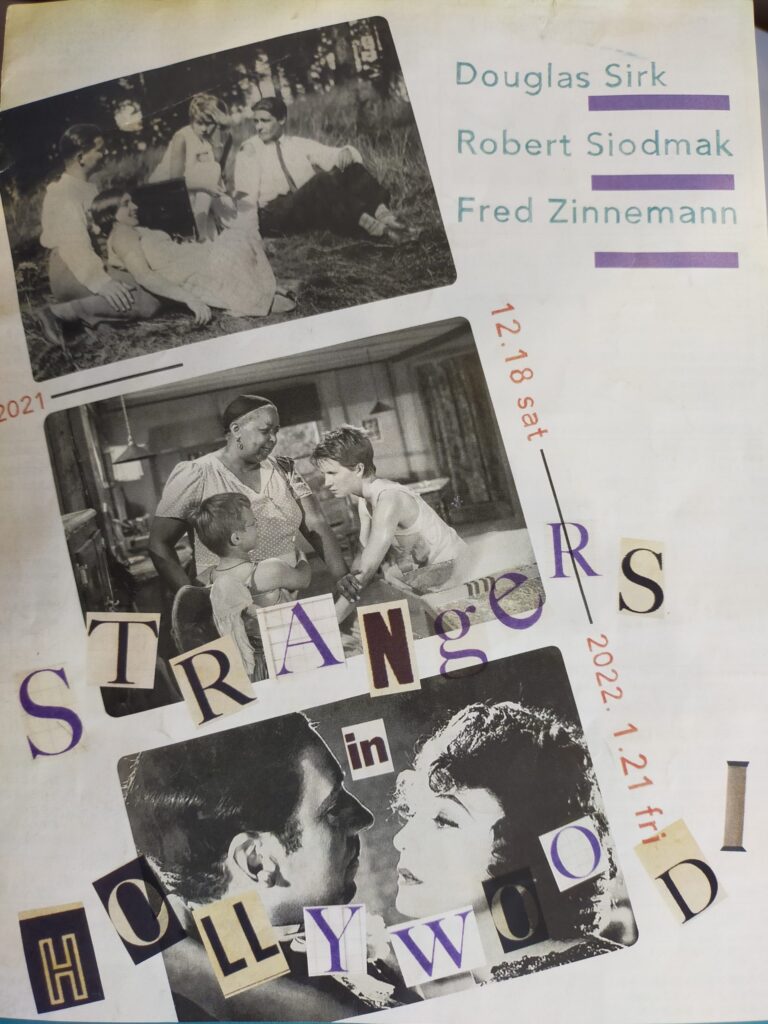

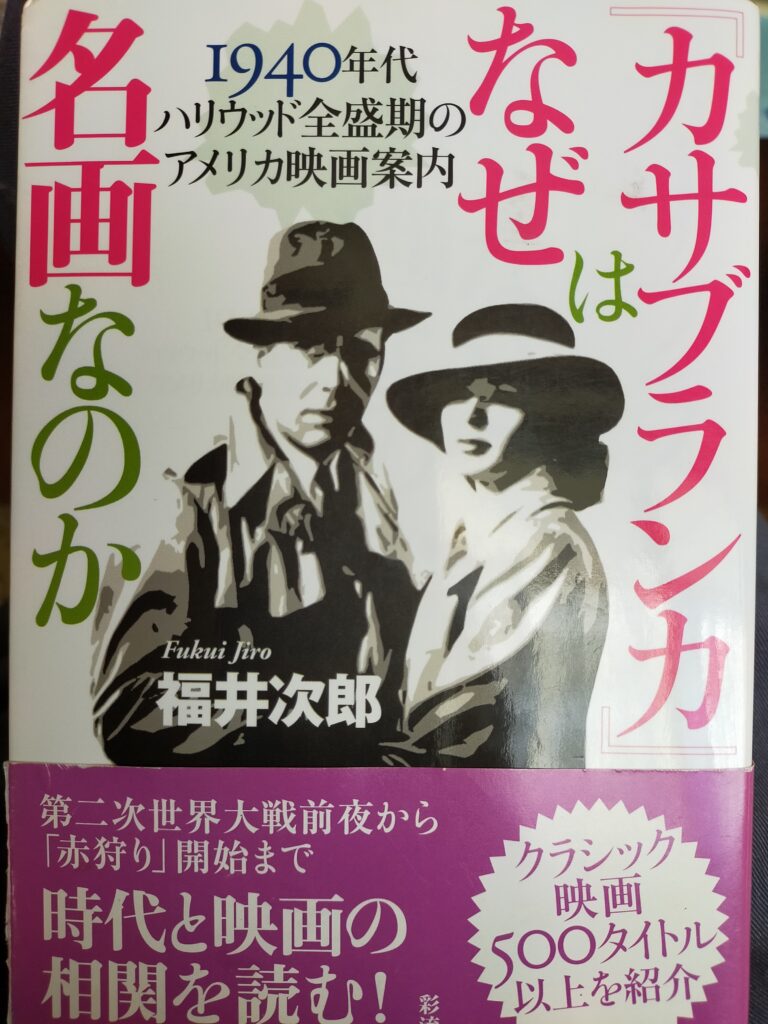

渋谷シネマヴェーラで1か月にわたる上映を終えた「ストレンジャーズインハリウッド」特集。

全34本の上映作品中15本に駆け付けた山小舎おじさん。

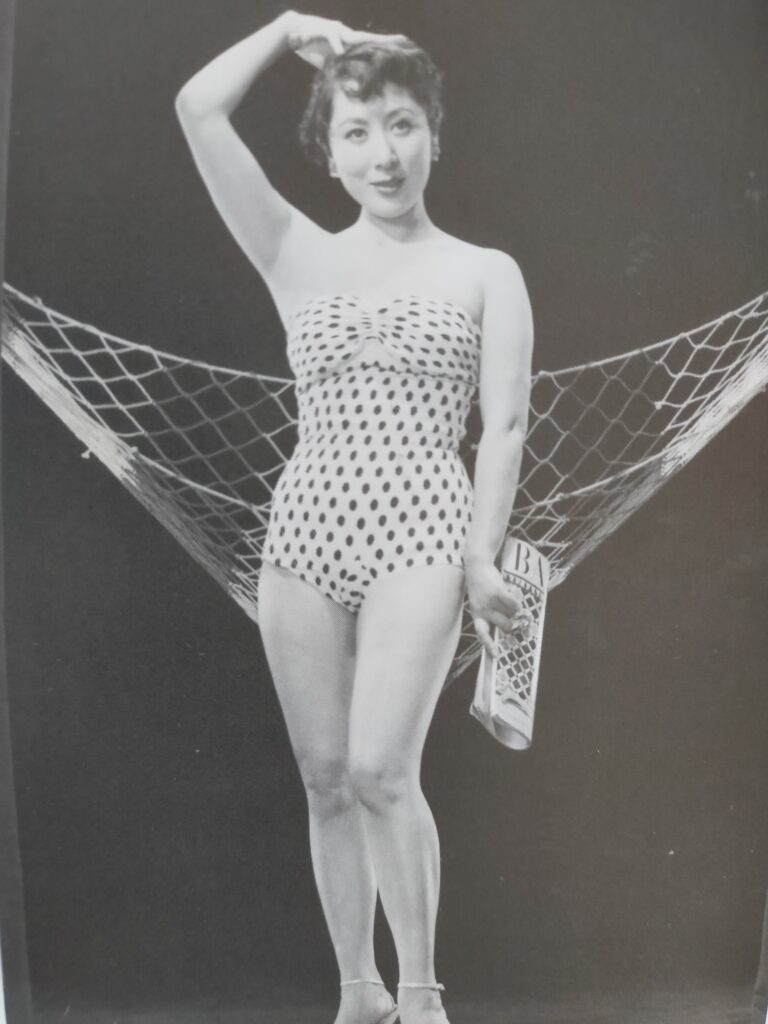

その中から忘れえぬ女神たちをご紹介したい。

1930年ベルリンの自由な女性たち

「日曜日の人々」という作品を観た。

1930年のドイツ映画。

サイレントである。.

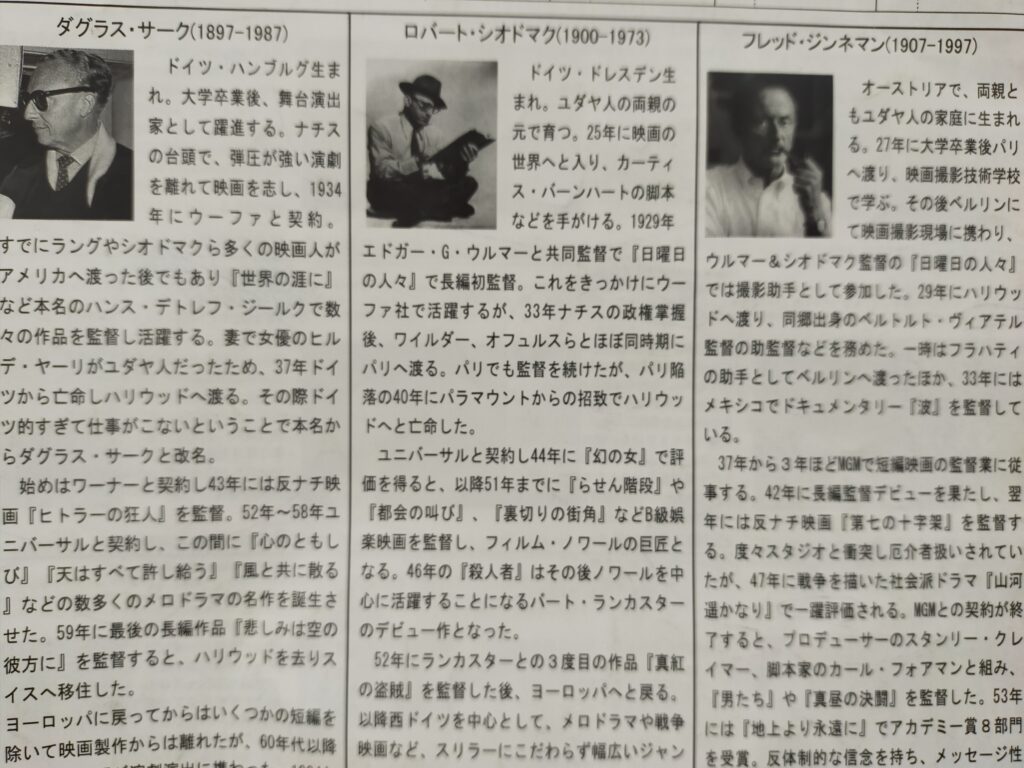

監督がロバート・シオドマクとエドガー・G・ウルマー、脚本がビリー・ワイルダー、ノンクレジットでフレッド・ジンネマンが協力、と戦前に活動を始めたユダヤ系映画人が故国ドイツで集合した作品。

冒頭、俯瞰するカメラはベルリンの街角:路面電車や通勤者が活発に行き来する活気ある風景、を映し出す。

主演を務める二人の断髪した若々しくもコケティッシュなベルリン娘たち。

一般市民を配役したという。

シネマヴェーラのパンフレットより

シネマヴェーラのパンフレットより

若者たちが、日曜日にデートする風景を追うストーリー。

デートの場所はベルリン郊外の湖。

ビールとソーセージと蓄音機を持参し、水着のすそのほつれを針で繕って、うきうきと水浴びする娘たち。

ナチス台頭以前の自由でのんびりした時代の雰囲気が漂う。

素人女優らの自然な振る舞いがいい。

90年前のベルリンと若者のふるまいが、懐古趣味とも、資料的価値とも違う興味と魅力を今に伝える。

ワイルダー脚本なので素直なハッピーエンドなどありようもなく、男女関係の影をイジワルで残酷に匂わせつつストーリーは展開するが、画面に支配的なのは若く、自由で、晴れ晴れとした雰囲気だ。

観終わって晴れ晴れとする作品。

シオドマクにもジンネマンにも、その心の中に暗闇はまだ到来してなかったのだろう。

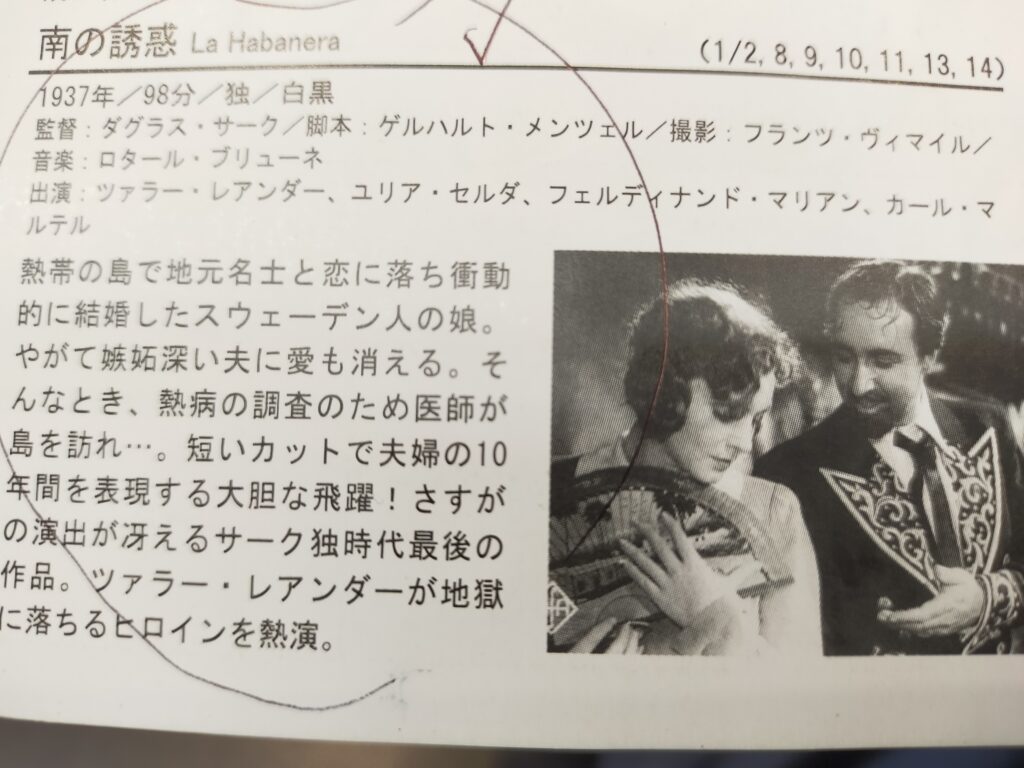

ウーファの歌姫ツアラー・レアンダー

戦前のベルリンにはヨーロッパ一の設備を誇る映画撮影所があった。

ウーファと呼ばれ、ローマのチネチッタ撮影所と並び称された。

ウーファ売り出しのスター女優が、スエーデン出身のツアラー・レアンダーだった。

「南の誘惑」(1937年 ダグラス・サーク監督)に出ていた。

なるほど美人で歌も歌う。

平和な時代が続いていればドイツ映画の大女優として歴史に名を残していたかもしれない(すでに一部の「シネフィル」たちの間では伝説となっているが)。

シネマヴェーラ作品紹介パンフより

シネマヴェーラ作品紹介パンフより

「南の誘惑」では、戦前のプエルトリコを舞台に繰り広げられる大メロドラマのヒロインを堂々と務めているレアンダー。

印象的だったのは子役といるとサマになっていること(母性的なのだろう?)と、北欧系のがっしりした体つき。

ツアラー・レアンダー

ツアラー・レアンダー

同じく北欧系の、グレタ・ガルボは背も高くなく、体も薄いが、肩が張り出したがっしり系だった。

イングリッド・バークマンは厚みも肩も、背丈もあるがっしり系。

父親がスエーデン系というグロリア・スワンソンも背は低いが肩だけはしっかりしていた。

皆さん体つきが似ていて、安心感があり、おじさん的には好ましい。

ツアラー・レアンダー

ツアラー・レアンダー

ともかく幻の大女優・レアンダーの作品を観られたのは収穫だった。

フランス亡命時代のマリー・デア

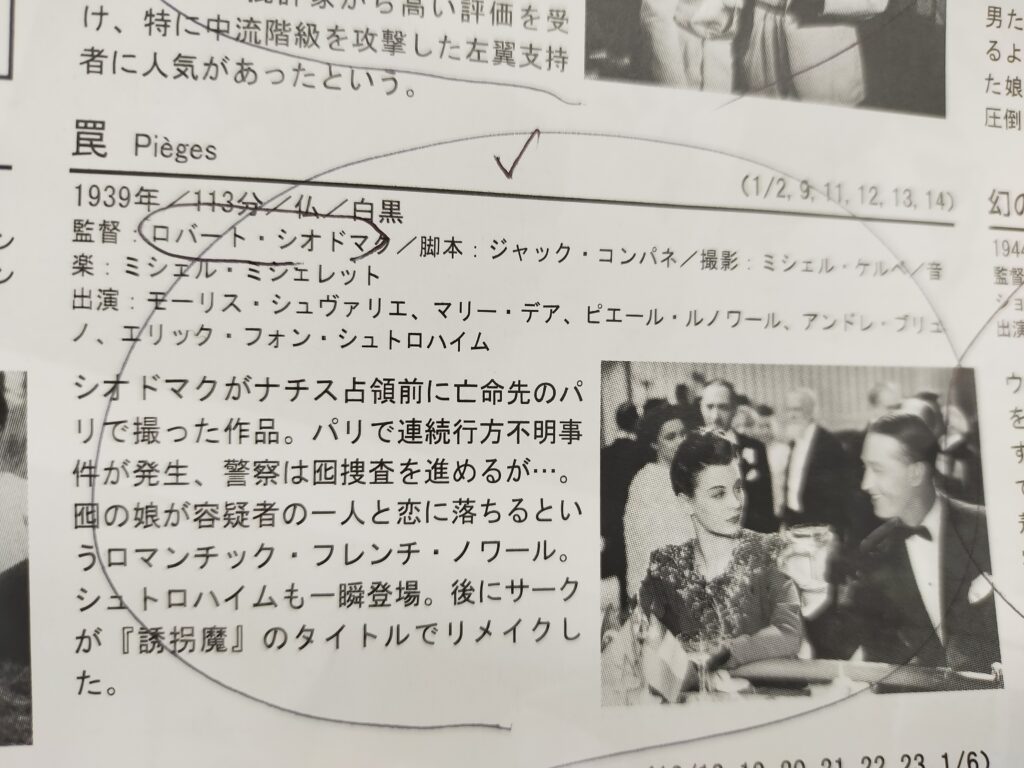

ユダヤ系のロバート・シオドマク監督がドイツで何本か映画を撮った後、ナチス政権下にフランスへ亡命している。

このフランス亡命時代に撮った作品に「罠」(1939年)がある。

主演のモーリス・シュバリエが調子よくしゃべり、歌う、この作品のヒロインがマリー・デアという女優。

まったく当時のシュバリエって、日本映画でいえば戦前のディック・ミネ(「鴛鴦歌合戦」(1939年 マキノ雅弘監督)でのニヤけた若殿様役)をさえ連想しかねない調子よさと、お気楽ぶりの(ミネよりははるかに芸はあるが)、いかにも憎めないキャラクター。

フランスの芸達者なおじさん・シュバリエを相手にして渡り合うのがマリー・デアだった。

役柄は、ひょんなことから警察の囮捜査に協力することになる若い踊り子。

「鴛鴦歌合戦」。左が役不足ながらお気楽若殿役のデイック・ミネ。右の顔半分、志村喬

「鴛鴦歌合戦」。左が役不足ながらお気楽若殿役のデイック・ミネ。右の顔半分、志村喬

マリーさんが囮となって、危機一髪の脱出劇を繰り広げる。

逃れる魔の手には、まだ精悍さの残るエリッヒ・フォン・シュトロハイム演じる変態紳士などなどが怪演で応える!?

フランスの女優らしく、ウイットに富んで、男あしらいもでき、愛嬌もあり、活発に動ける。

マリー・デアという女優が実に魅力的だった。

シネマヴェーラのパンフレットより。左マリー・デア、右シュバリエ

シネマヴェーラのパンフレットより。左マリー・デア、右シュバリエ

この、おきゃんでしっかり者で活発なキャラクターは、色を変えつつ「幻の女」(1944年)のエラ・レインズや「らせん階段」(1946年)のドロシー・マクガイアに引き継がれており、シオドマクの好むキャラクターなのだとわかる。

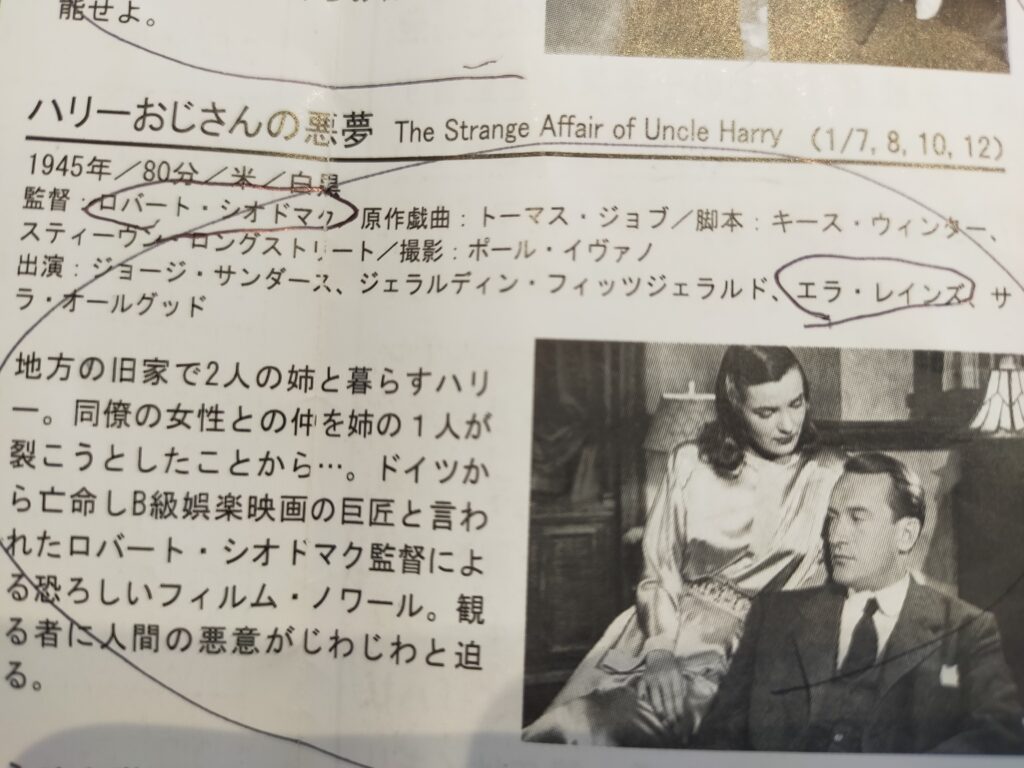

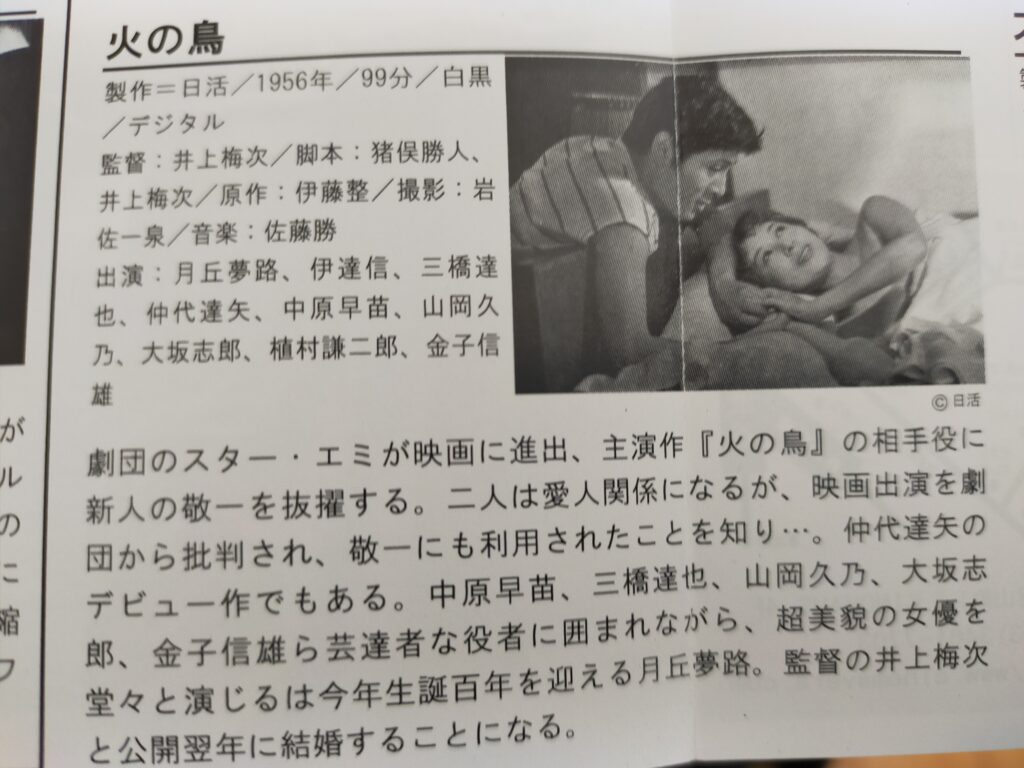

エラ・レインズ3部作「幻の女」「容疑者」「ハリーおじさんの悪夢」

山小舎おじさんが勝手に名付けたものだが、エラ・レインズ3部作。

いずれもハリウッドに移ってからのロバート・シオドマクの作品で、「幻の女」(1944年)がヒットしたからか、ヒロインのエラ・レインズが3作続けて出演している。

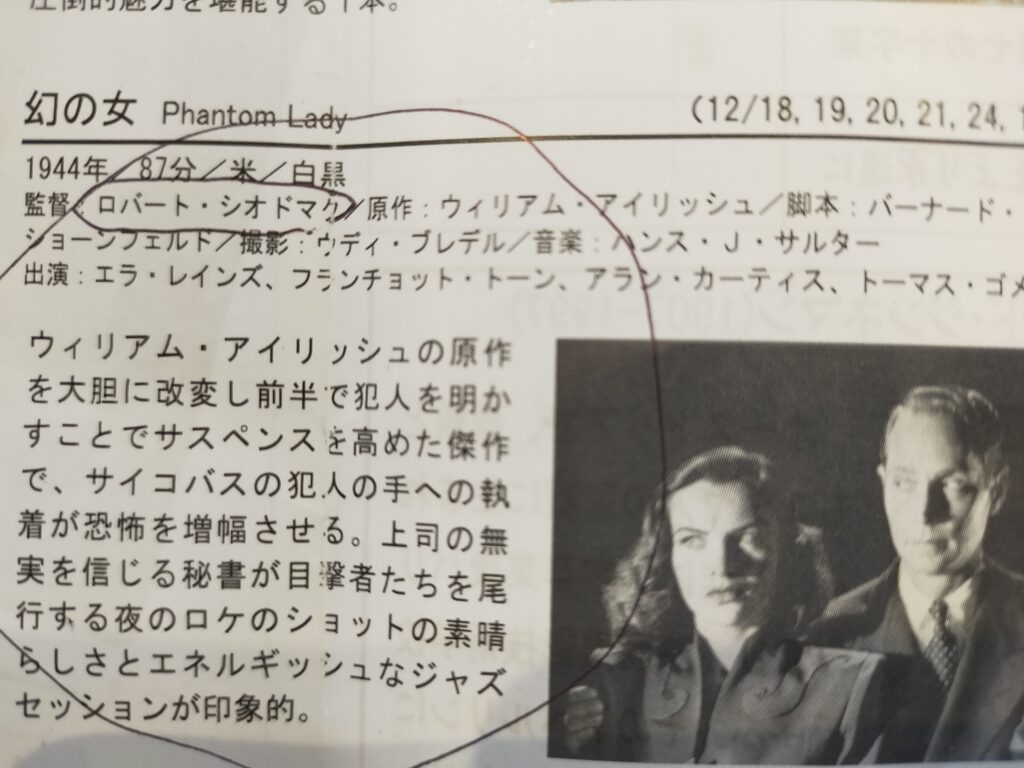

「幻の女」はウイリアム・アイリッシュ原作のサスペンスで、シオドマクのサスペンスを盛り上げる演出が冴えた。

写真左がエラ・レインズ

写真左がエラ・レインズ

エラ・レインズが扮するのは上司の冤罪を晴らすため駆け回る活発な女性秘書役。

最初は特徴のない美人秘書、しかしてその正体は、冤罪の証拠を得るためなら例え商売女に扮してでも、窮地に飛び込む熱血女史!。

熱血女史が飛び込む先、証人のバンドマンたちがまくしたてるフリーセッションシーンの不気味な熱気と猥雑な雰囲気。

エラ女史は、バンドマンのキスに〈汚らわしい〉といわんばかりに口を拭いながら、冤罪の証拠収集のために立ちまわる。

サイコな殺人鬼をめぐるサスペンスの盛り上げとそのB級ムードに、エラ・レインズがよく似合う。

まさしくB級の女王としてその魅力を発散しはじめるエラ・レインズだった。

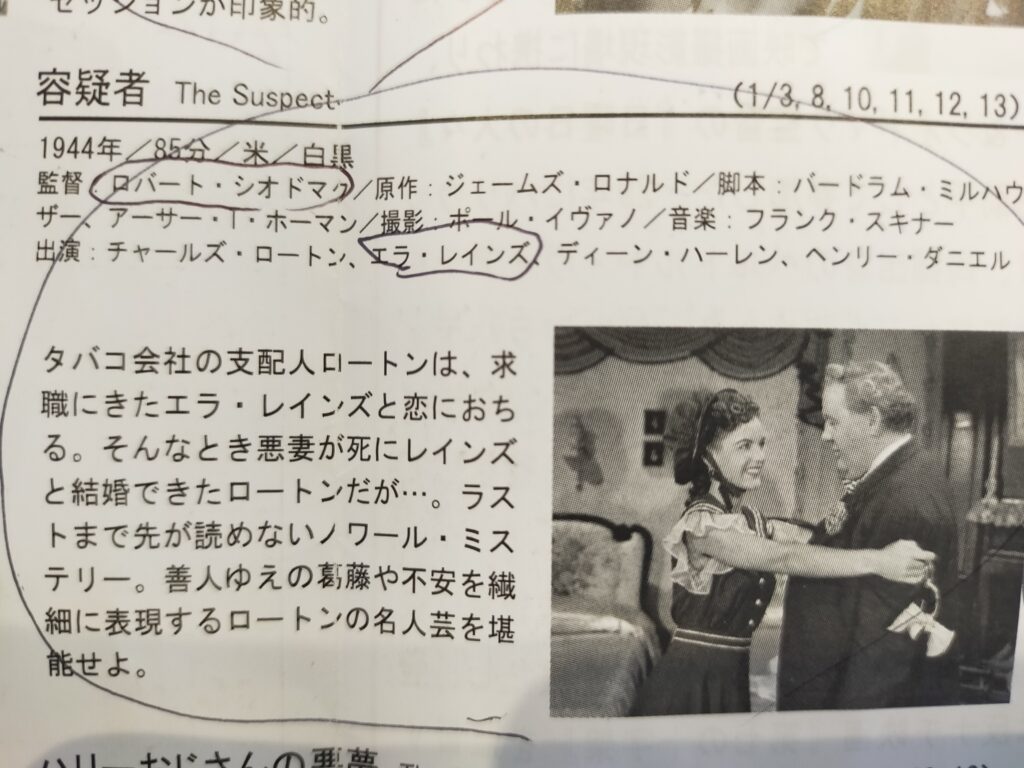

続いての「容疑者」(1944年)は、一見サスペンス風を装った人間劇で、チャールズ・ロートンを主人公にし、英国を舞台にした作品。

ほぼロートンの一人芝居でストーリーをつなぐ中、エラ・レインズは既婚者・ロートンと心を通わせる独身女性を演じる。

写真はエラ・レインズとチャールズ・ロートン

写真はエラ・レインズとチャールズ・ロートン

彼女のB級な冷たい美人顔からすると、この後、主人公を平気で裏切るキャラクター〈いわゆるファムファタル〉か?、と思いきや最後まで清純なまま。

この作品はロートンを通して人間を描くのがテーマで、彼女扮する女性は単に象徴として使われただけだった。

エラ・レインズはこの作品では清純な女性を輝くような笑顔で演じていた。

そこが物足りなくもあった。

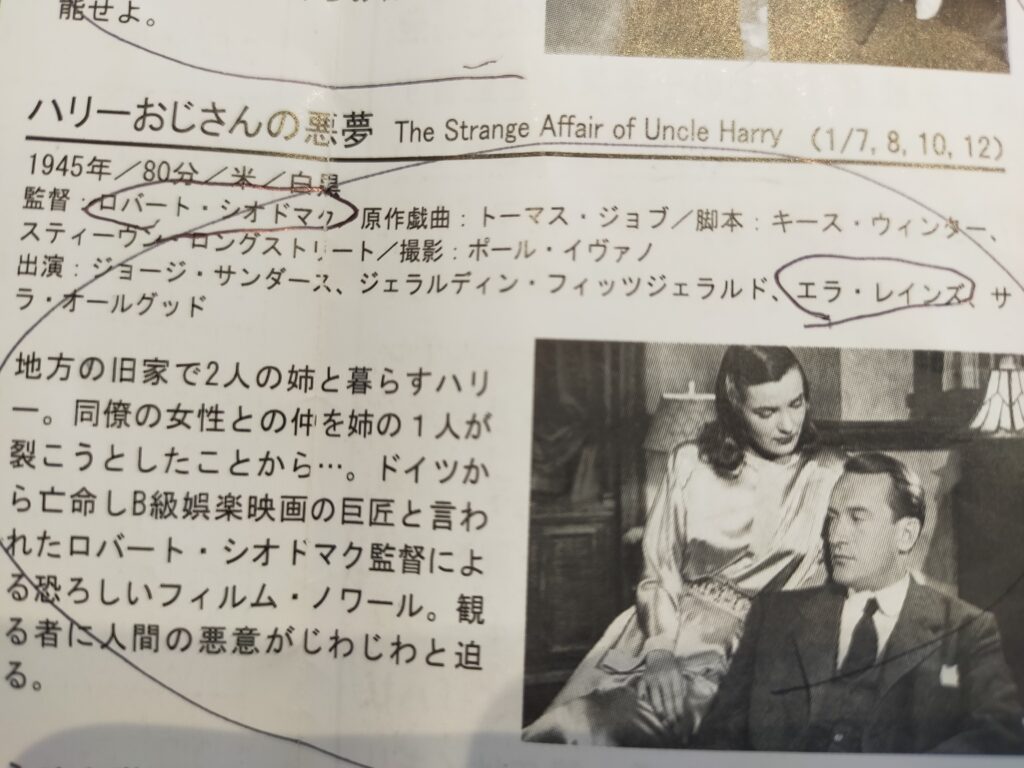

シオドマクが彼女を気に入ったのか、会社の指示なのか、1945年の「ハリーおじさんの悪夢」の重要な役でエラ・レインズは三度、シオドマク作品に登場する。

スクリーンにも慣れたのか、「幻の女」の時のようにおどおど、せかせかしてはいなく、「容疑者」のようにひたすら微笑むだけでもなく、ニューヨークのバリバリのビジネスウーマン役として、余裕とこぼれんばかりの色気を携えてこの作品に登場するエラ・レインズ。

エラ・レインズとジョージ・サンダース

エラ・レインズとジョージ・サンダース

この作品は恐慌後のアメリカ郡部の没落地主一家の心理劇で、サイコパスっぽい独身の妹と、その彼女が兄に向ける近親的な愛憎をサイドストーリーに、兄主導の犯罪サスペンスが皮肉に展開する、といったもので、難しい妹の役はジェラルディン・フィッツジェラルドという、うまい女優が演じている。

エラ・レインズは旧態依然とした家庭に外の風を吹き込む、挑発的な都会女の役。

エラ・レインズ。

十分に美人な女優さんだが、B級的なシチュエーションにおいてこそ輝く女優ではある。

演技力があるわけでもないので、「ハリーおじさん」の妹役のようなサイコな役柄も向かず、かといってシチュエーションの周りでうろうろする狂言回しの役は「幻の女」でやったとすれば、サスペンス物の被害者役に落ち着くのが流れだったのかもしれない。

シオドマクの3作品においてはまだ、前途に希望を抱かせる配役だったが。

1940年代のシオドマク作品でキラッと輝いた女優である。

エラ・レインズは1920年アメリカ生まれ。

「幻の女」の前年の1943年ころから映画出演が始まり、1944年には年間数作品に出演(同年の「拳銃の町」ではジョン・ウエインと共演)していた。

40年代後半には問題作「真昼の暴動」(1947年 ジュールス・ダッシン監督)に出演。

50年代初頭には出演作もなくなっていたようです。