「黒川の女たち」を見に、上田映劇の姉妹館トゥラム・ライゼに出かけた。

数少ない国内現存木造映画館の上田映劇と同一NPO法人が運営するトラム・ライゼも、もとはといえば上田市内の古い映画館。

コンクリート打ちっぱなしの建物は1998年都市景観賞に選ばれている。

上田高校出身で日大芸術学部大学院卒で卒論は「ジョン・カサベデス」の若い支配人は、上田映劇の観客が各回数人の時期過ごしながら、トゥラム・ライゼにまでテリトリーを増やし、どうなるかと思ったが続いている。

久しぶりに訪れた同館には、若く輝くような笑顔の女性ボランテイアスタッフが観客を迎え、元気に継続していた。

次回上映の韓流作品には何と地元の女子高校生らが詰め掛ける盛況ぶりだった!

この日朝一回目の「黒川の女たち」にも大人の客約10名が来場した。

上映後は館前で支配人らと記念撮影する遠来の客もいた。

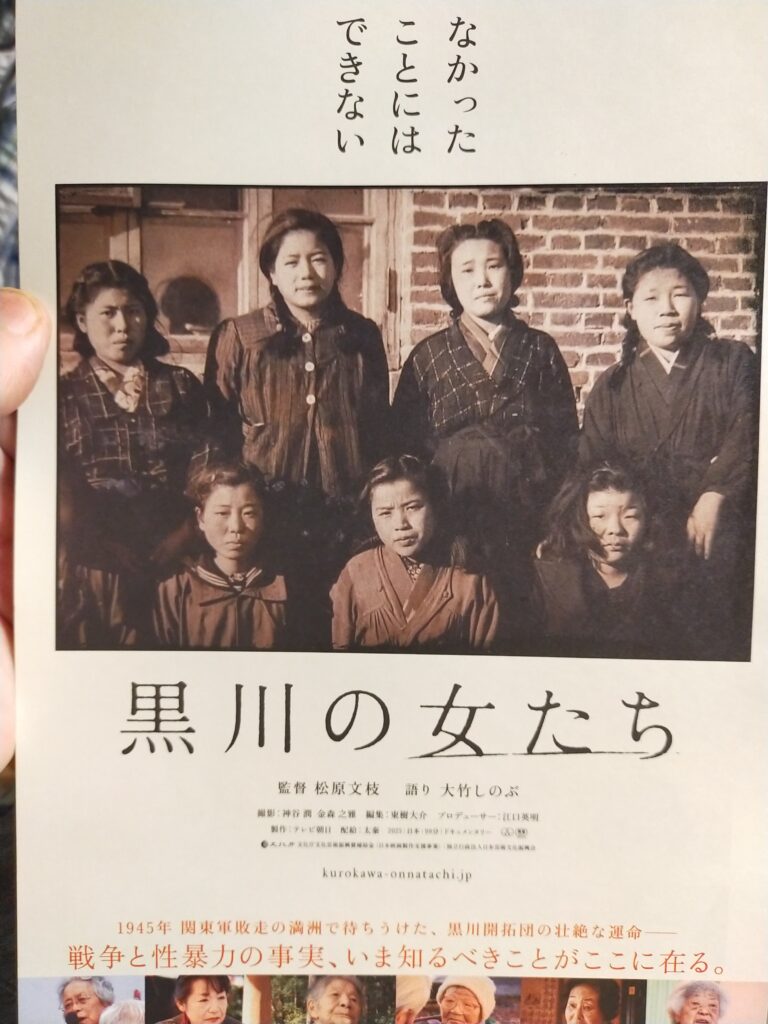

「黒川の女たち」 2025年 松原文枝監督 テレビ朝日

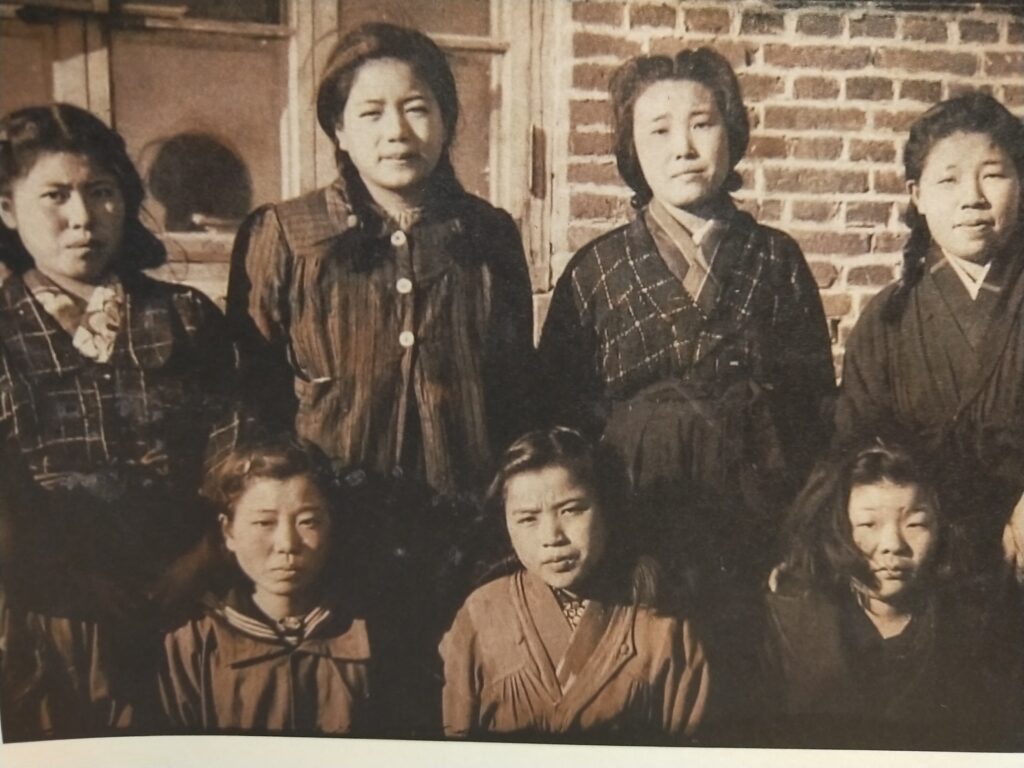

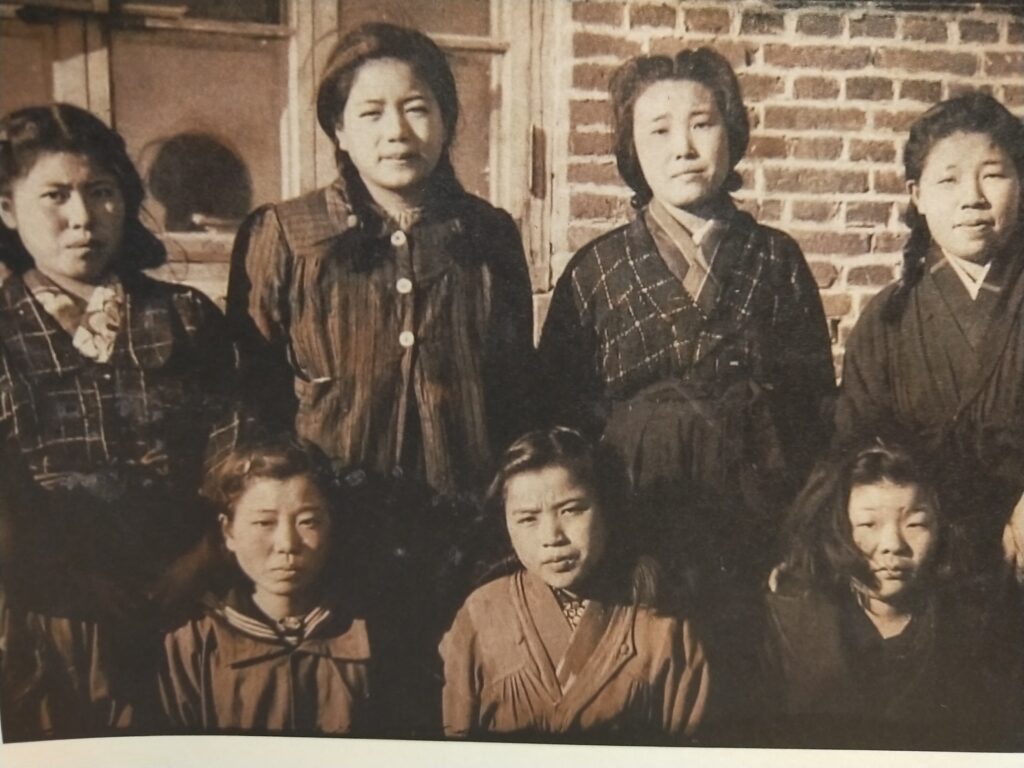

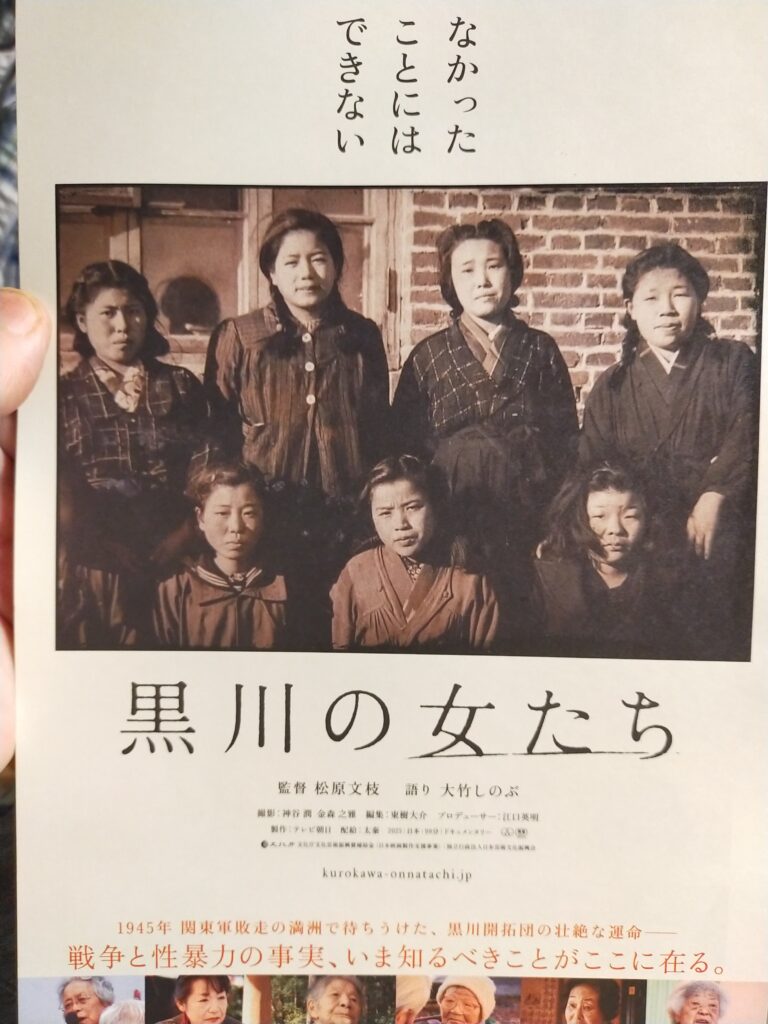

劇中何度も出てくる満州時代の集合写真がある。

7名の若い女性、岐阜県白川村黒川地区からの開拓団の当時の独身女性らの記念写真である。

後列右端がこの映画の主人公ともいうべき女性。

1925年生まれで、20歳の年に開拓団が満州引揚の際に、団の安全と引き換えにソ連軍の接待要員とされた女性の一人である。

この集合写真は平時に撮られたものだと思われる。

平時とはいえ、満民の農家を接収しただけのあばら家で厳しい冬を過ごし、あまつさえ国家は戦時体制で、ソ連との国境を控えるという立地に緊張の糸は緩むことがなかっただろう。

彼女らの表情からもうかがえる。

同時に、若き独身女性ながらも「大人」としての自覚と責任感も。

当時は20歳前後といえば立派な一人前。

女性であれば主婦に代わっての家事労働全般のほか農作業はこなせたし、こなす自覚はあったろう。

満州開拓団の移住は国策として、太平洋戦争半ばの1943年になっても続けられた。

国内では、次男三男、貧乏な家庭は移住せよ、とされた。

一方、極東のソ連軍は日本の満州移民団の場所、人数などを正確に把握し、その目的の一つにしても対ソ連の防御のため、と正確に把握していた。

やがて敗戦。

黒川開拓団は関東軍に見捨てられ、自力で避難の途中、侵攻していたソ連軍に保護を求める。

その目的は原住民である満人からの略奪・報復からの保護であった。

隣の開拓団は集団自決をしていた。

黒川開拓団の団長は、命は軽くない、と自決を避け、全員の帰国を模索した。

ソ連軍は保護の代わりに女性による接待を求めた。

団長は既婚者をのぞく18歳以上の独身女性に犠牲を求めた。

団長からの申し出に、団が無事になるならと娘らは応じた。

映画では、団の犠牲となり接待に応じた4人の女性を登場させる。

本人らは当然了承の上だ。

最初は顔出しを拒否するも映画の後半となって、孫らとの楽しいひと時を全身で表す女性がいる。

映画の途中で亡くなるが、2010年代になって長野県阿智村の満蒙開拓記念館の講演で、自らの体験を話し、初めて公に歴史の闇を自ら語った女性がいる。

もう一人は施設に入っているがこうした動きに共感を寄せる。

映画の主人公ともいえる女性は、満蒙記念館での講演にも臨席し、かつてはテレビの別の取材時に引揚時の話題の報道を働きかけたことがある。

引揚後には実の弟から、満州帰りの女は汚れていて嫁の貰い手がないといわれ、故郷を離れて同じ引揚者の男性と結婚、岐阜県内の開拓地で酪農をした。

「外地で生きるか死ぬかの経験をした。日本で生活をして苦労と思ったことがない」と女性は語る。

引揚者同士で集まった時だけ泣く。

引揚の時より、帰ってきてからの方がつらい。

引揚の時、男の人がもう少ししっかりしてくれれば。と語る人も。

生涯結婚せず亡くなった人もいた。

黒川開拓団は、当時の団長はなくなったが、息子が二代目となって活動していた。

回顧文集に接待の記録を書いた女性はその部分だけ削除されて掲載された。

接待の事実が、公にできない時代が70年続いた。

当事者の女性たちのほかに、当時子供だったが女性らと家族同様に接してきた次世代の女性がいて、彼女らを何くれと支援してきた。

彼女らと現在もつながり続ける現団長がいた。

悲しみや、憤怒の時を過ぎ、この事実をないことにしたままではいけないと思い続ける当事者らがいた。

2010年代になって、現団長は正式に当事者女性らに開拓団としての判断を謝罪し、亡くなった諸霊らにわびた。

当事者らを弔う「乙女の碑」に経緯を解説する碑文を隣接した。

満蒙記念館での当事者女性らの歴史的講演があったこともきっかけにした現団長の判断だった。

老齢になった当事者4人の表情には、涙もなく、恨みもない。

清々しいというべきか、命題を乗り越えたものだけが持つ高みに立った表情というか。

真の強さを持つものの表情というか。

映画は、当事者たちの表情を淡々とというか、あまり整理されないままとにかく生の声と表情を記録してゆく姿勢だった。

感情を誘導するような盛り上げは一切行わないし、既存の価値観や歴史感への誘導もしない。

圧倒的に歴史証人としての彼女らの存在感が重いのだ。

カメラは彼女らの日常的付き合いや楽しみに同席しては喜んでおり、撮る側ではなく彼女らが主体であることを鮮明に示す。

製作者のこの姿勢があったからこそ彼女らから歴史的事実を引き出せたのであろう。

当事者の中心メンバーで映画の主人公的存在の女性は1925年生まれで、昭和の年と自らの満年齢が同じというバリバリの戦中派。

戦地で生死の境をさ迷ったり、空襲下を逃げまどったり、若い身空で耐乏生活に耐えたり、空腹の日常下で学徒動員されたり、の世代である。

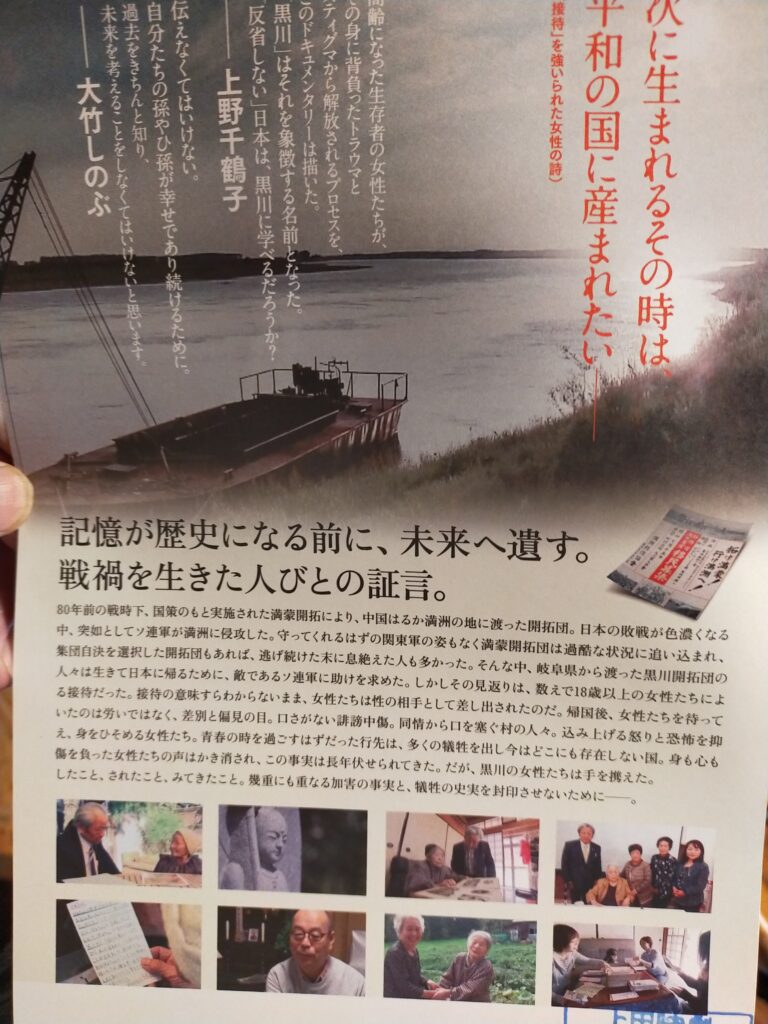

彼女らはその中でも特別苦労した引揚者のなかの、さらに70年間、周りにとっても日本の歴史的にも触れることができなかった事件の経験者で、自らそのことを「なかったことにはできない」と闘わざるを得ない運命に選択された人。

すべてを超越した神々しい表情で自らの使命に従うその生きざまは、戦中派ら昔の世代らしいし、何より日本人らしい。

彼女らの存在を知って、孫のように付きまといながら、記録を紡いでいった女性監督の姿勢がうれしかった。