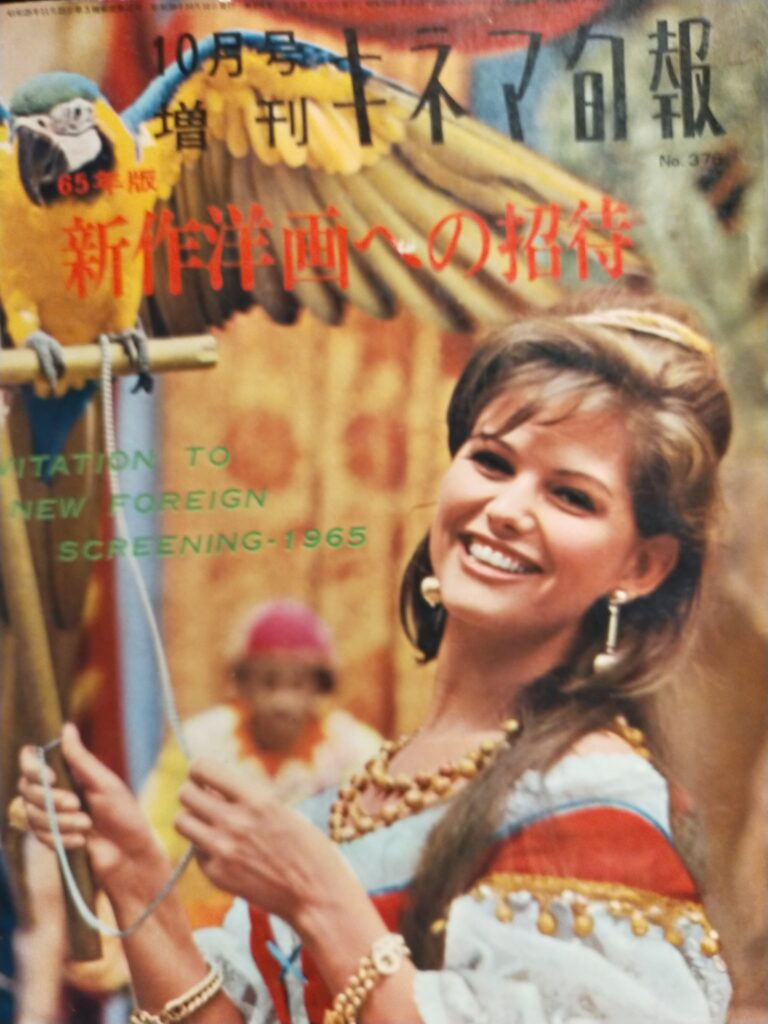

クラウデイア・カルデイナーレ

1938年、チェニジア生まれ。

両親はギリシャ出身のイタリア人だという。

地元の美人コンテストを経て映画界入り。

美人コンテスト出身のイタリア女優には、シルバーナ・マンガーノ、ルチア・ボゼー、ソフィア・ローレン、ジーナ・ロロブリジーダなどそうそうたるメンバーがいる。

58年に映画デヴュー。

60年代に入ってからは、「鞄を持った女」(61年 ヴァレリオ・ズルニーニ監督)、「ブーベの恋人」(63年 ルイジ・コメンチーニ監督)などの主演作品で人気を博し、63年には「山猫」、「8・1/2」とヴェスコンテイ、フェリーニの両巨匠作品に抜擢されて大女優への道を歩んだ。

「ピンクの豹」(63年 ブレイク・エドワーズ監督)以来ハリウッドにも進出した。

筆者が見たカルデイナーレ出演作品は「若者のすべて」(60年 ルキノ・ヴイスコンテイ監督)、「大盗賊」(61年 フィリップ・ド・ブロカ監督)、「熊座の淡き星影」(65年 ヴィスコンテイ監督)、「ラ・スクムーン」(72年 ジョゼ・ジョヴァンニ監督)、「フィツカラルド」(82年 ヴェルナー・ヘルツォーク監督)と少ない。

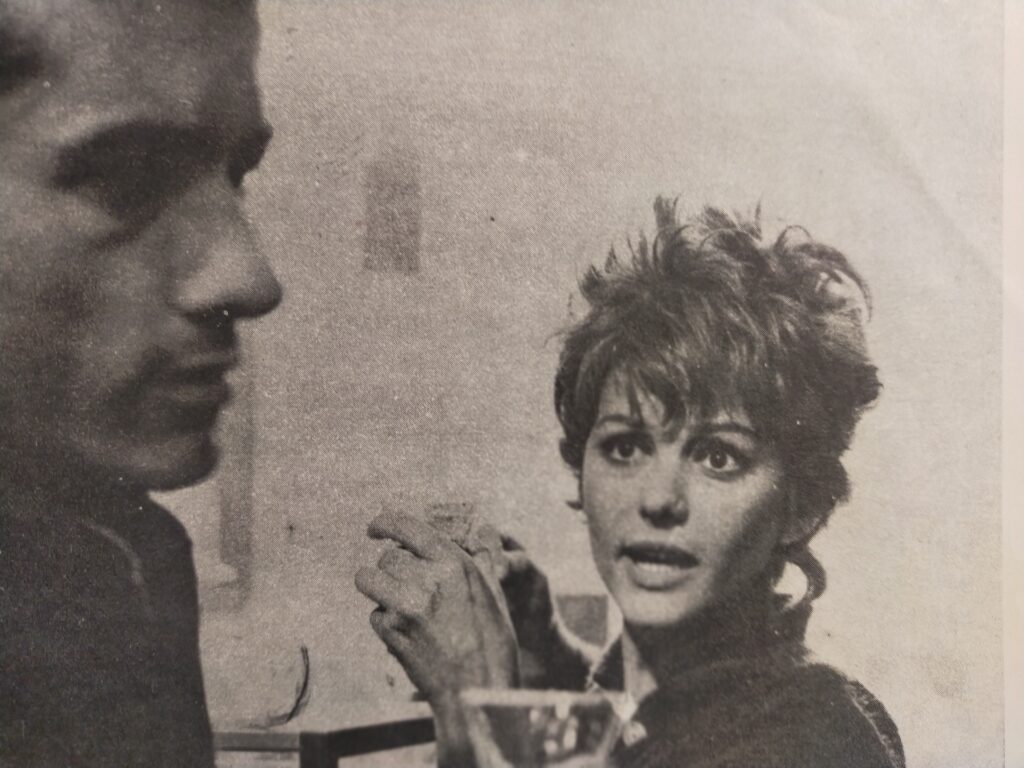

が、カルデイナーレというイタリア人女優の、若い時の初々しく、土臭く、気が強そうな表情と、庶民的で人懐っこい笑顔は強く印象に残っている。

「リオの男」「カトマンズの男」などの名コンビ、ド・ブロカ監督とベルモンドが再び組んだフランス製時代劇「大盗賊」では、ベルモンド扮する義賊を助け、彼に殉ずる活発で心優しいヒロインを演じていた。

こういう女性が身近にいたら男としては身を捨てて張り切るだろうし、この上なく勇気づけられるだろうと思わせるヒロイン像だった。

姉弟間の狂おしい愛情を基調とする、舞台劇のような「熊座の淡き星影」は、場面も少なく、ひたすら暗い画面でセリフのやり取りが続いていたが、一方で、カルデイナーレの頼もしい肉感性がもう一つのテーマであった。

70年代以降の作品では、札幌狸小路の1本立て洋画二番館・ニコー劇場で見た「ラ・スクムーン」がある。

フランスの人間国宝・ベルモンド主演の一ひねりしたギャング映画だったが、カルデイナーレが出てくると圧倒的な色気と貫禄が画面を制していた

洋画雑誌のグラビアで彼女のピンナップや過去の代表作のスチールに接するしかなかった世代の筆者にとって、年を経たとはいえ、その女優さんとリアルタイムのスクリーンで対面したことの歓びを感じた記憶がある。

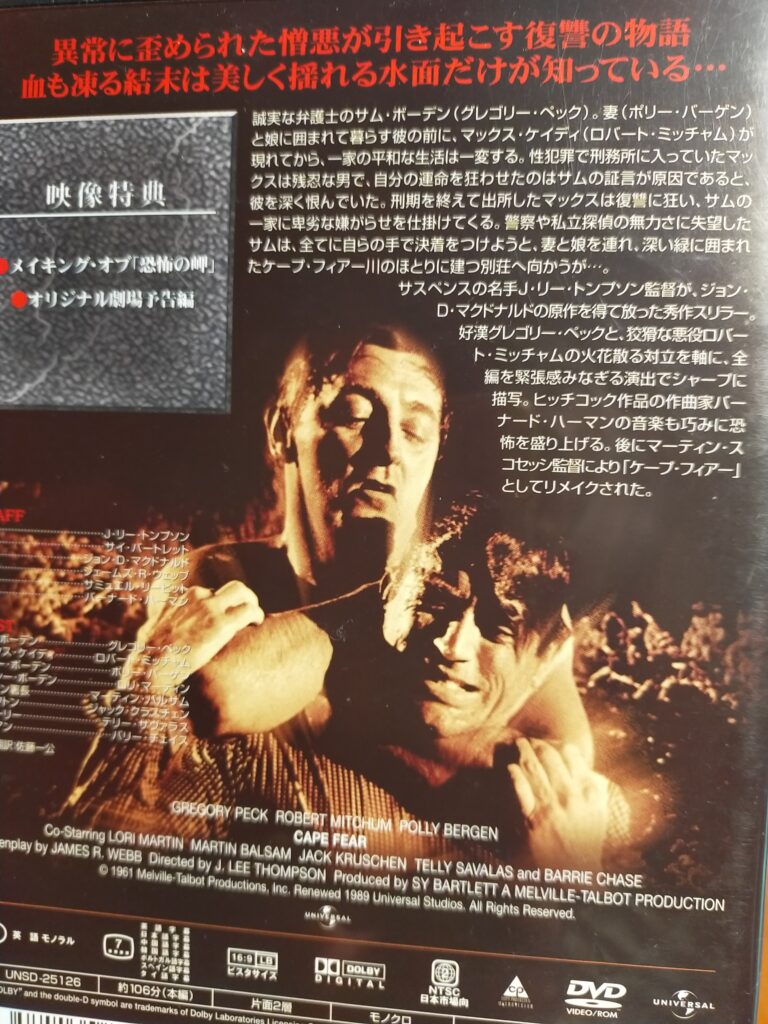

彼女の追悼として手許にあるDVD2作品を見た。

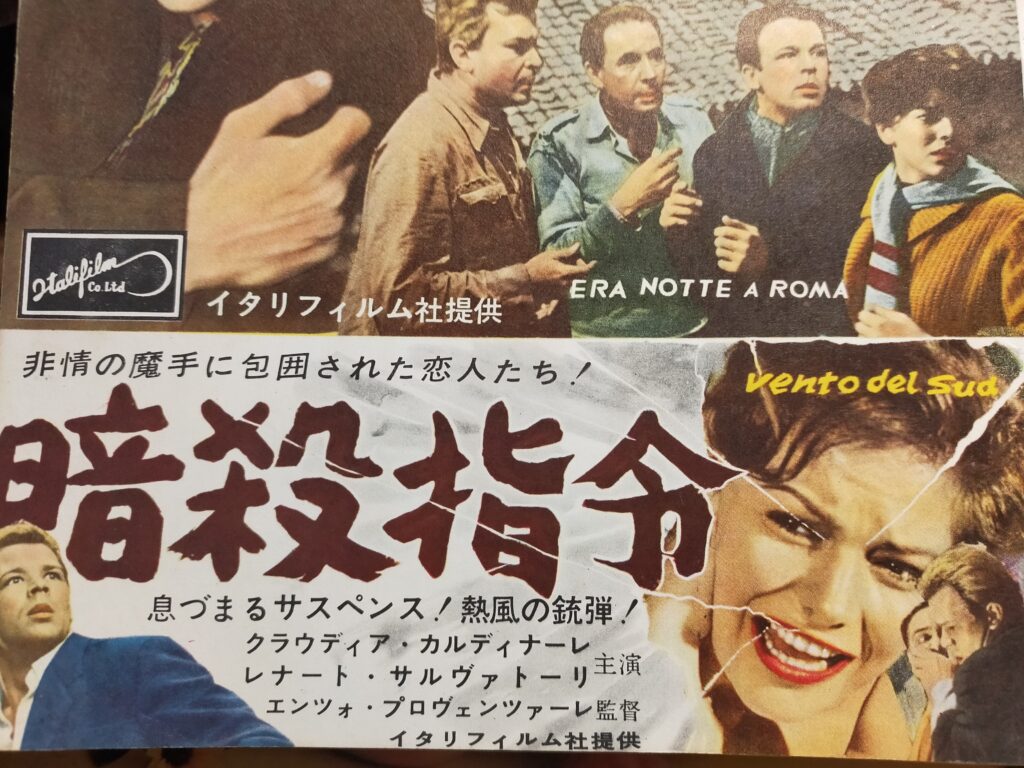

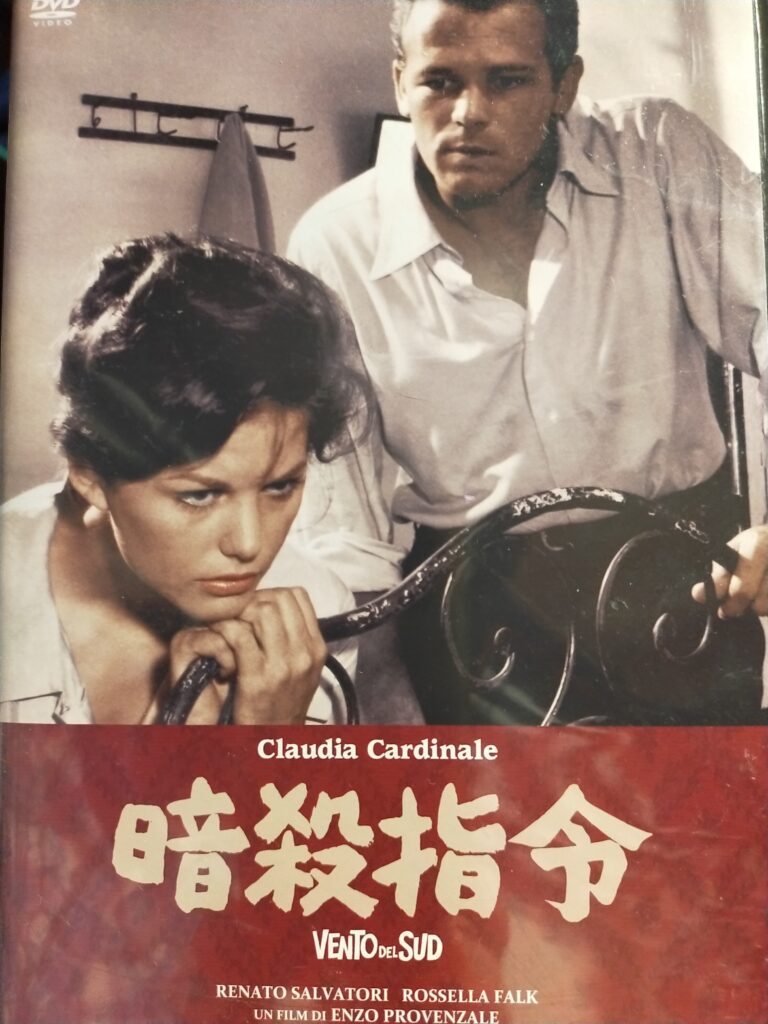

「暗殺指令」 1960年 エンツイオ・プロヴェンツアーレ監督 イタリア

イタリアのLUX FILMという製作会社の製作・配給、プロデユーサーはのちにカルデイナーレと結婚するフランコ・クリスタルデイ。

カルデイナーレがスターダムに登る前の初期作品で、その初々しくぎこちない演技の、後の大女優の若きを姿を見ることができる。

監督は、社会派フランチェスコ・ロージ作品の脚本メンバーだというが、監督作品はこの1本だけらしい。

シチリアを舞台にし、マフィアに実権を握られたかの地の後進性を、それに反抗した挙句葬られてゆく若い恋人たちを通して描くこの作品。

シチリアを舞台に、戦後イタリア社会の貧困を描くことの多かった、イタリアンネオレアリスモ及びその流れをくむ作品群と共通するところが多い。

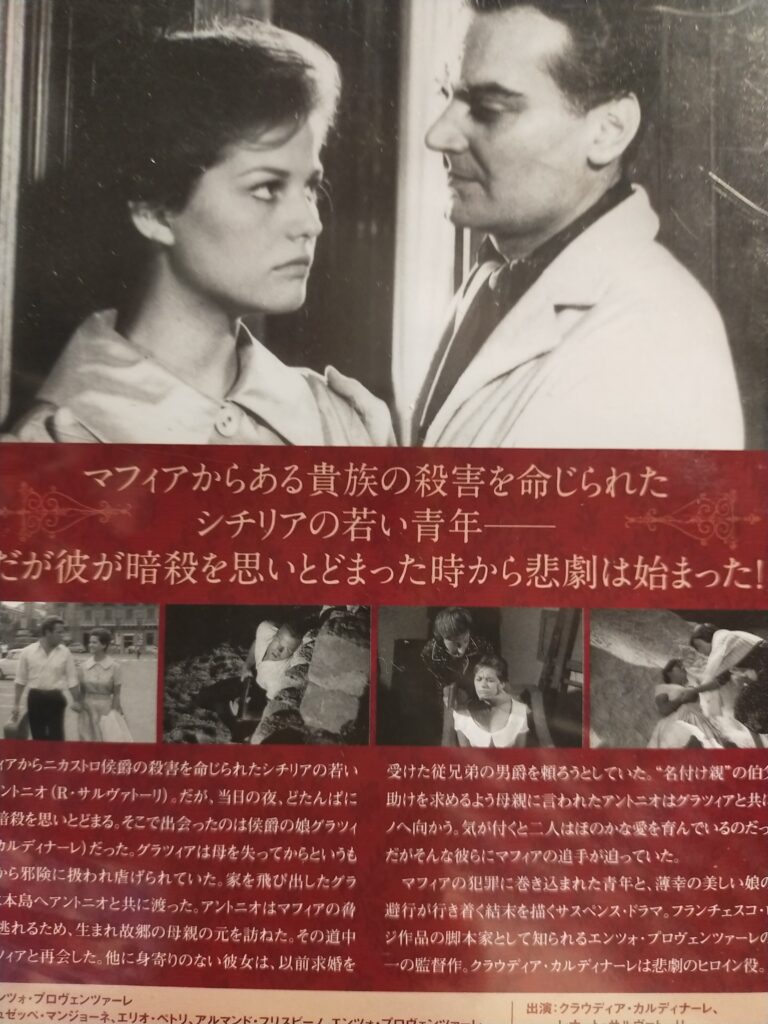

舞台はシチリア島の寒村。

主人公は兵役から帰った失業若者。

設定は撮影当時の1960年のようだから、大戦時の帰還兵が役柄だった「オリーブの下に平和はない」や「にがい米」のラフ・バローネのように汗じみた着た切りスズメ、髭ボーボーの風体ではない。

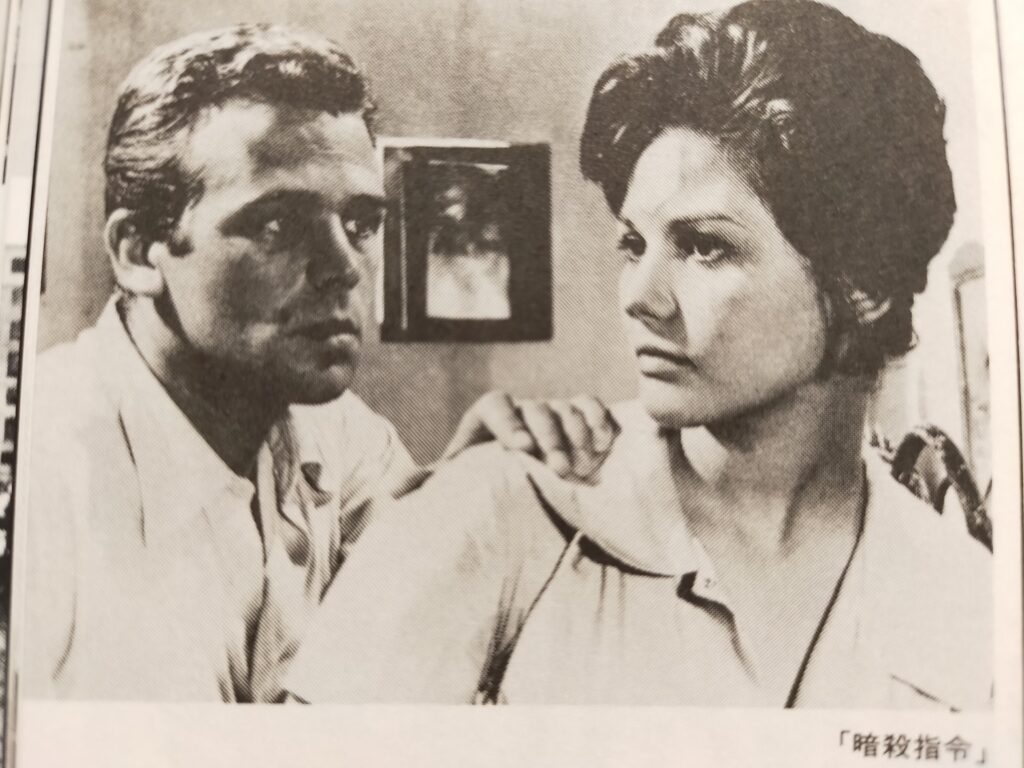

本作の帰還兵アントニオ(レナード・カステラーニ)は、やや現代風にこざっぱりしている。

のちに出てくるシチリア島最大の町パレルモは若者がおしゃれして闊歩するほどに賑わっている復興の時代。

同じく敗戦国の日本が、1961年の厚生白書で『もはや戦後ではない』と晴れやかに?宣言し、復興と高度成長期の活気を見せていたかのように。

一方、シチリア島の深部、塩田を主産業とする海辺の寒村の領主はいまだに伯爵一家。

妻を自殺で失った訳ありありの伯爵一家の妹娘グラツイア(クラウデイア・カルデイナーレ)が心を閉じて暮らしている。

グラツイアは、後にアントニオとともに因習まみれる故郷を脱出し、つかの間の青春を謳歌しながらも悲恋の定めに沈んでゆくヒロインとなる。

封建的な父親の侯爵、過去を引きずり自由を目指す妹に冷たく復讐する姉。

閉ざされた家庭から自由を求めて船出するグラツイア。

一方、父の代からのしがらみでマフィアの暗殺命令を拒めず、塩田の村で侯爵の暗殺を試みるが果たせず、その後はマフィアの追跡から逃れて、パレルモからイタリア本土へと流れるアントニオ。

二人が脱出の小舟の上で邂逅する。

若い二人の逃避行。

ローカル列車の座席でまどろむグラツイア。

トランクを下げバス停から駅へとシチリアの田舎の草原をさ迷う。

パレルモの駅で心細そうなグラツイアと、その日の本土行きの船をあきらめて彼女のトランクをもって同行するアントニオ。

貧しい庶民出身の、しかし心に太陽のような情熱を秘め、愛する男に尽くすイタリアの若い女の純情、が当たり役となってゆく頃のクラウデイア・カルデイナーレの、初々しい姿が絶品だ。

やはり彼女は貴族より庶民が似合う。

二人のパレルモの町でのデートシーンが好ましくて涙が出る。

しかしこの喜びも長くは続かない。

追跡するマフィアと逃げるアントニオ、取り残されるグラツイアのすれ違いが、もどかしくも巧みな脚本で描かれる。

アントニオは有力者の名付け親に助けを求めるが取り合ってもらえない。

かえってマフィアに通告される。

グラツイアは貴族の従弟と、その使用人からマフィアに向けての情報が筒抜けだ。

マフィアはシチリアの村民を制圧しているだけっではなく、有力者や支配階級とも持ちつ持たれつの利権関係を結んでいるのだった。

単にマフィアの支配と田舎の封建性だけを描くのではなく、マフィアと切っては切れない支配階級の腐敗も盛り込んで、シチリアのイタリアの問題に切り込んだ作品。

何よりもクラウデイア・カルデイナーレの初期の出演作として、後の彼女の役柄となった、純情で、貧しくも、しっかりした、太陽のようなヒロイン像の原型がここに見られた。

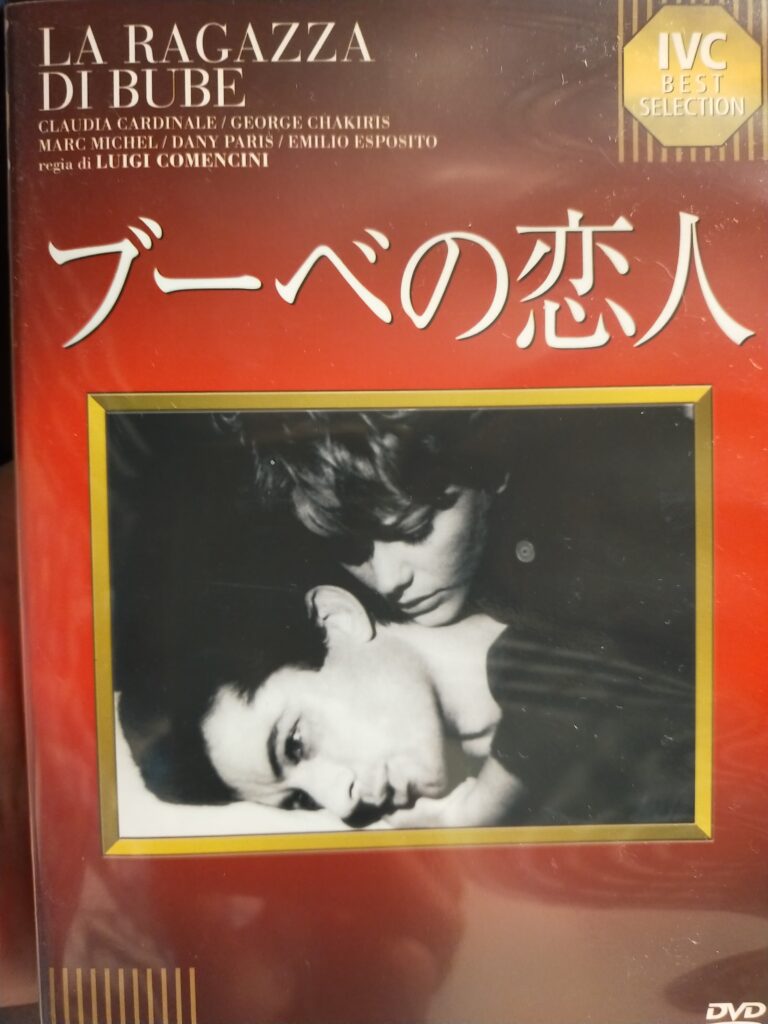

「ブーベの恋人」 1963年 ルイジ・コメンチーニ監督 イタリア

LUX FILM製作、プロデユーサーはフランコ・クリスタルデイと「暗殺指令」と同じ布陣。

クレジットのトップにパラマウントのロゴが出てくるのは、世界配給を同社が行うのだろう。

資本も入っていると思われる、キャスト等の意向も。

ジョージ・チャキリスの起用はパラマウントによるものだと思われる。

出来上がりはシッカリとイタリア映画だった。

1944年、アメリカ軍が進駐してくる。

大歓迎する村の娘たち。カルデイナーレ扮するマーラもその一人。

父はパルチザンのシンパ。

兄の死を伝えに来たパルチザンの同志ブーベ(チャキリス)。

マーラはブーベを一目見て恋に落ちる。

アメリカ軍がイタリア本土に上陸したとはいえ、国内はドイツ軍が支援するファシスト派と抵抗するパルチザンが内戦状態のイタリア。

教会はドイツ・ファシストに組みし、パルチザンは国内の警察組織にも追われている。

分裂状態の民衆は、ある時はファシストに組した司祭をリンチ寸前にまで追いつめるし、また息子をゲリラ戦で亡くした母親はパルチザンに拒否感を示す。

ドイツや日本と違い、戦争中でも国内が一致団結せず、対抗勢力同士が武力で衝突するイタリア。

民衆レベルでもそれぞれが四分五裂しており、映画はその現実をさりげなく描き込む。

マーラが待ちくたびれた頃、ブーベが村にやってくる。

ブーベのズボンのほつれを縫うマーラ。

パラシュートの生地を持ってくるブーベ。

マーラはその上等な絹の生地でワンピースを縫う。

戦時中の貧しい恋人たちの逢瀬。

実年齢25歳になるカルデイナーレにマーラの役がよく似合う。

飲み屋で憲兵親子とけんかになり、仲間が射殺された後、憲兵親子を殺害し、追われるブーベ。

パルチザン組織に匿われ、マーラとの逃避生活を過ごす。

突然、別の場所に移動が決まり、車で去ってゆくブーベに追いすがり、かろうじて別れのキスをするマーラ。

ここら辺の不安定だが、初々しくもみずみずしい二人の関係と、突然の分かれのドラマチックな演出は、コメンチーニ監督はうまい。

社会派そのものではなく、社会的良心を背景にした作風の職人監督、としての面目躍如だ。

パラマウントが出資し、口を出してくる、いわば合作映画をこれだけまとめ上げるのだから上出来だ。

別れた後の二人は、留置所でのブーベとの面会、裁判での証言で顔を合わせるだけの年月が過ぎてゆく。

この間、町で働き、まじめな男・ステファノのアプローチに対し受け入れ寸前まで行く。

マーラとて生身の女なのだ。

その時の正直な気持ちは新しい愛情を受けれることなのだ。

こういった気持ちの動きをしつこく、重厚に描くのがイタリア映画流。

「ひまわり」(70年 ヴィトリオ・デ・シーカ監督)でのソフィア・ローレン演じる主人公もそうだった。

よろめくマーラ。

裁判でも気の利いた証言はできない。

懲役14年の判決があった7年後、駅には27歳になったマーラの姿があった。

ステファノが偶然見かける。

マーラはブーベのもとに月2回、列車に乗って面会に行くのだった。

『7年後は34歳、まだ子供も産める。これまでの7年間はあっという間だった』と、ステファノに告げながら。

これこそイタリアの女性。

軽そうに見えながら(イタリアの男はそうだろうが)、信じるものには一直線、容易には見放さない、土着的で目端は効かないが。

すでに映画にも慣れ、自らの主演を楽しそうに、自由に演じるカルデイナーレの姿が見られる。

チャキリスは演技ができないので役不足だが、戦時中の青年の貧しさは出せたと思う。

戦争中のイタリア社会、庶民の断絶とぬぐいきれない傷跡を背景に、当時の若者たちの一途な恋の変遷を描いた作品。

基調にはどっかりとイタリア女性の逞しさが横たわっている。