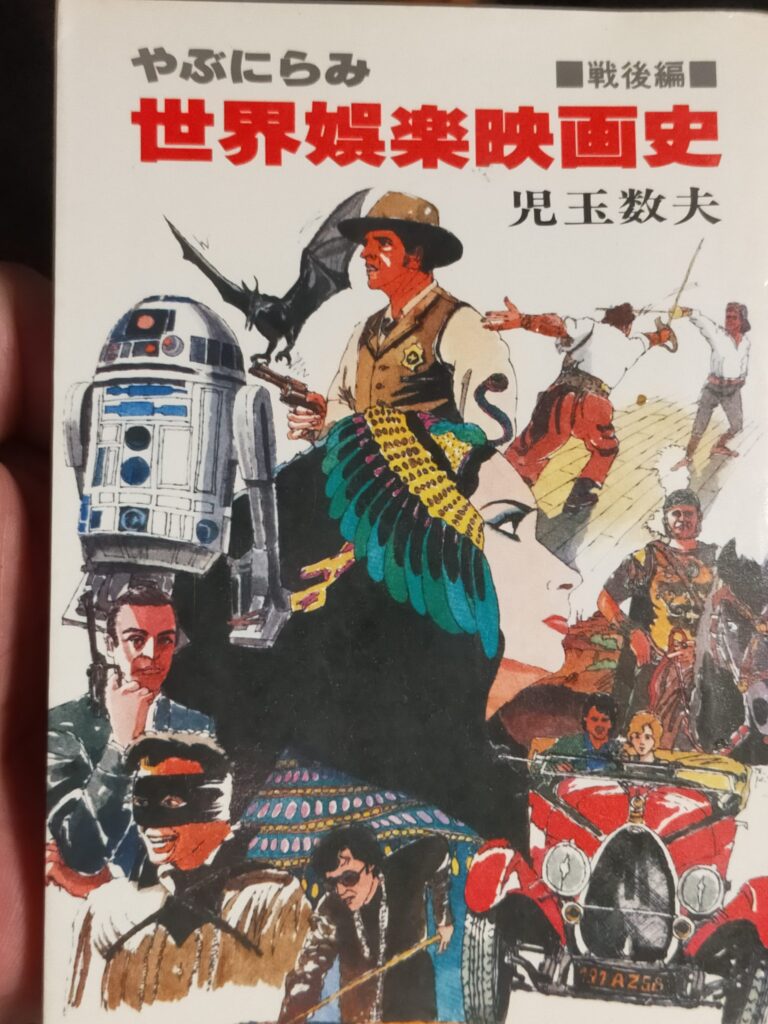

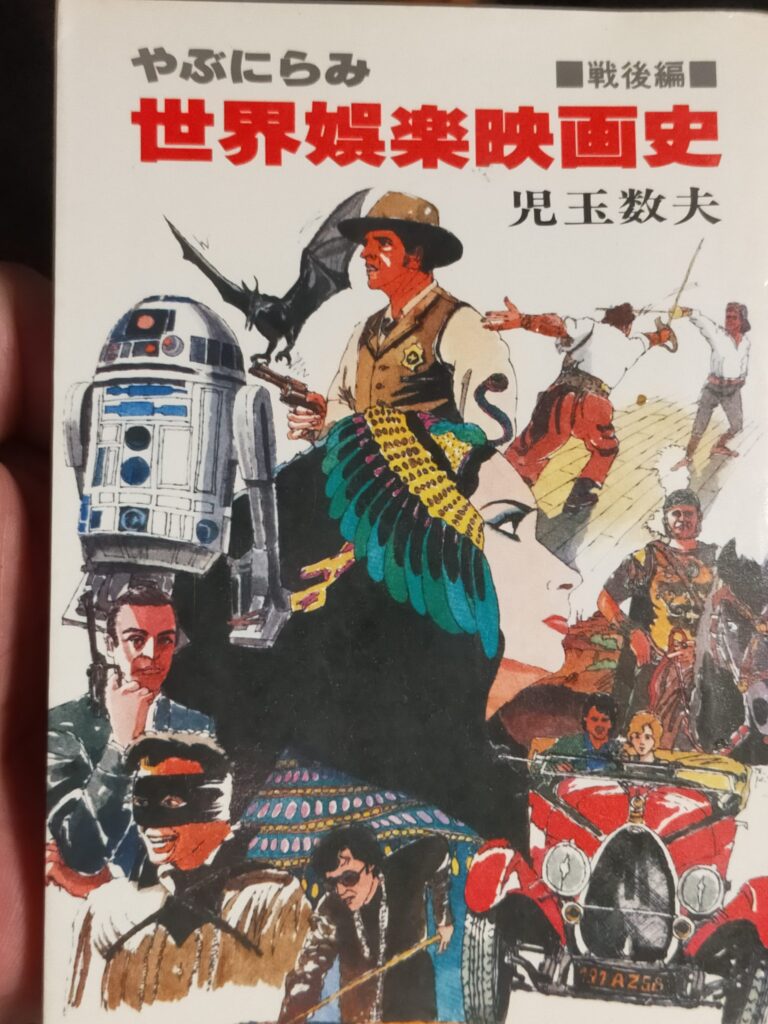

手許に1988年刊の教養文庫「藪にらみ世界娯楽映画史」がある。

著者は児玉数夫。

彼はひとくくりに映画評論家と呼ばれるものの枠を超えて、広く職業として映画に関わってきた人物。

戦後直後にGHQ配下でアメリカ映画の輸入、配給を一手に引き受けていたセントラル映画社というところで、広告宣伝を担当するという稀有なキャリアの持ち主。

以降、リアルタイムで輸入洋画ほぼ全作に接しており、知識としての映画ではなく、体験としての映画を語りうる存在。

裏表紙には淀長さんによる絶賛のコメントが

裏表紙には淀長さんによる絶賛のコメントが

著書も多数あり、特に西部劇、ギャング物、ターザンシリーズ、キートン、怪奇映画、ミュージカルなど、著者お気に入りのジャンルでは、数々の映画の記録や、保有する当時の内外の宣材などをもとに作品を紹介している。

名作や個人的好みに偏重するいわゆる映画評論家とは違い、幅広くほぼ輸入全作品に接してきた経験から、映画作品に対する思い込みや偏見から自由で、かつ映画に接してきた歴史の長さから、作品の由来、背景を系統的に理解している。

本当に面白い映画を見分けることができるのが児玉数夫の強みである。

「やぶにらみ世界娯楽映画史」のまえがきに著者は記す。

『本書には、いわゆる名作もあれば、ほとんど採り上げられることなく冷遇に甘んじた作品もある。私は、そうした作品もいとしく想う。話題作・問題作ばかりの映画史など、少しも書きたいとは思わない。』と。

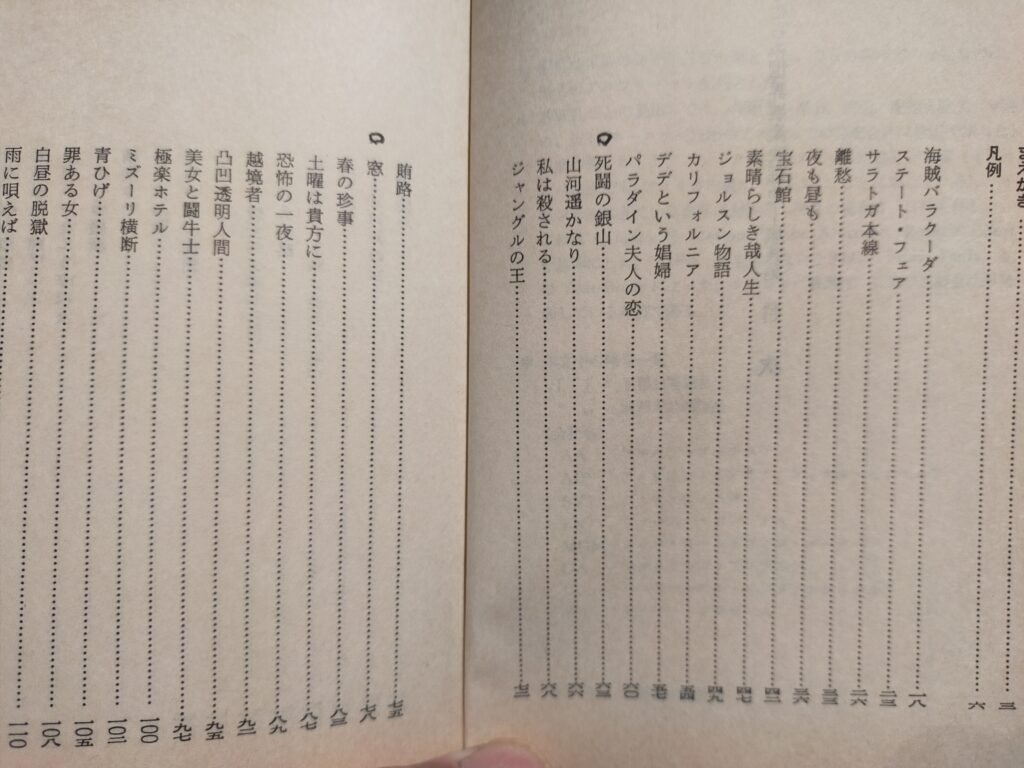

目次を見ると、なるほどほかの場所で、映画史上の有名作だったり、スターの代表作だったり、監督論などの媒体により、散々取り上げられている作品も、面白いものであれば取りあげられている。

例えば「ジョルスン物語」、「雨に唄えば」、「十戒」、「山河遥かなり」など。

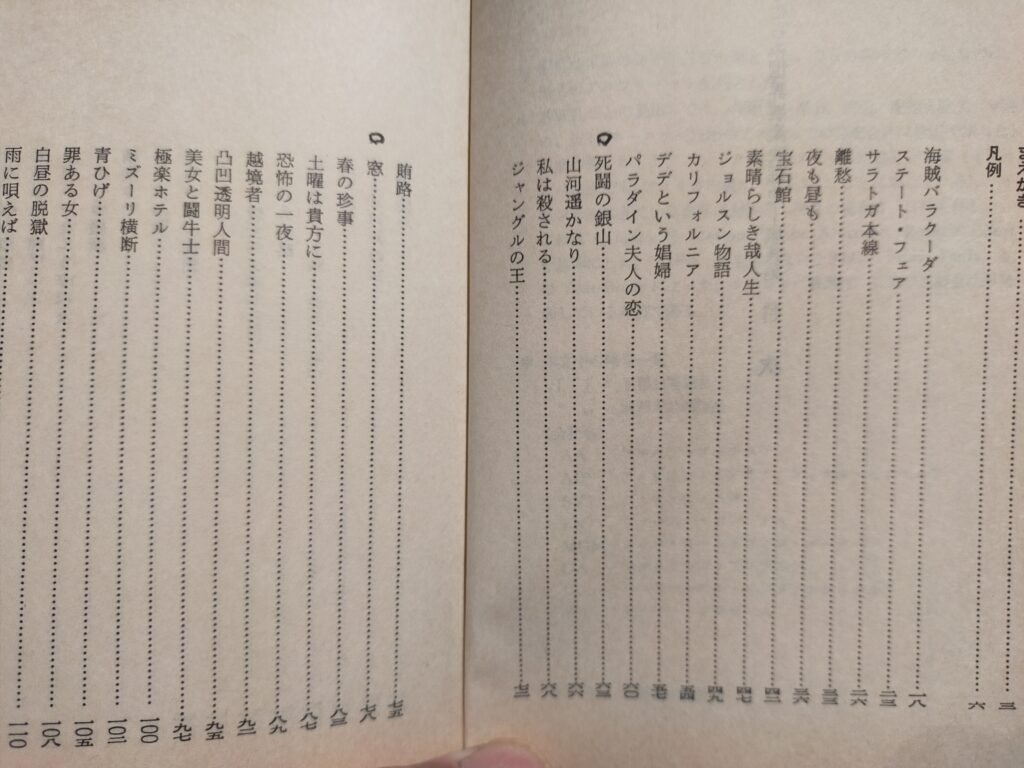

同著の目次第一ページ。見よ堂々の「海賊バラクーダ」「死闘の銀山」のランクインを!

同著の目次第一ページ。見よ堂々の「海賊バラクーダ」「死闘の銀山」のランクインを!

同時に「海賊バラクーダ」、「死闘の銀山」、「凸凹透明人間」、「白昼の脱獄」など、今ではすっかり忘れられ、昔のTV名画劇場での放映を最後として公的な公開機会は永遠に来ないであろう作品が取りあげられている。

このあたりが本書の真骨頂なのだ。

今どきの映画評論家の、受け狙いの「発見」に引っかからず、いまだ持って注目されない作品群。

でもリアルタイムに見てきた児玉数夫の記憶に残る面白い映画、価値ある映画の数々。

今回は本書で取り上げられた作品の中から3本を選んで鑑賞した。

児玉数夫の著書は数多く文庫化されており、埋もれた数々の作品を再発見することができる。「1940年代の洋画」もそうした1冊

児玉数夫の著書は数多く文庫化されており、埋もれた数々の作品を再発見することができる。「1940年代の洋画」もそうした1冊

同じく、「ヨーロッパ映画1950」

同じく、「ヨーロッパ映画1950」

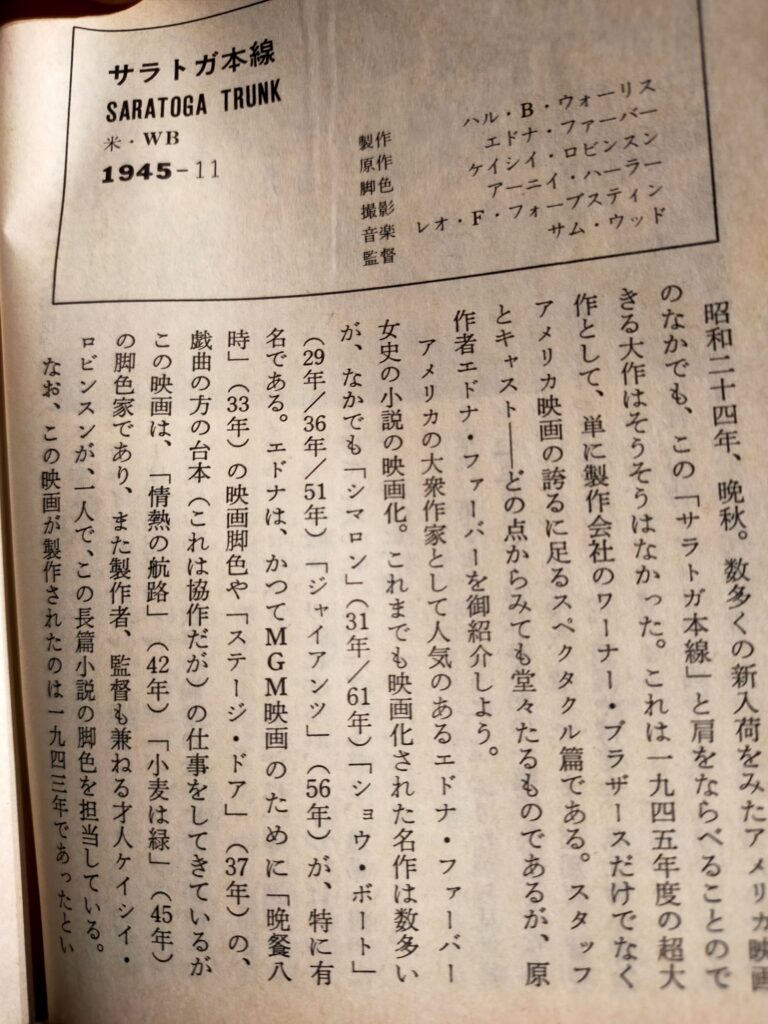

「サラトガ本線」 1945年 サム・ウッド監督 ワーナーブラザーズ

「やぶにらみ世界娯楽映画史」の本作紹介文には『昭和24年晩秋。数多くの新入荷をみたアメリカ映画の中でも、この「サラトガ本線」と肩を並べることのできる大作はそうそうはなかった。』とある。

当時、洋画輸入の窓口に居た児玉数夫の実感に基づいた記述である。

「やぶにらみ世界娯楽映画史」より

「やぶにらみ世界娯楽映画史」より

原作はエドナ・ファイバーというアメリカの女流作家。

数々のベストセラーの中には1966年に映画化された「ジャイアンツ」もある。

本作「サラトガ本線」は、奔放な女性を主人とし、彼女の復讐心を背景にした、金と男による自己実現の人生に、恋人役として野生的なヒーローを配置した、いかにも女性作家的な、もっというと少女漫画的なドラマである。

時代背景が19世紀のニューオリンズとサラトガで、フランス文化の背景とアメリカ開拓時代末期のスケール感を取り込んでもいる。

主人公女性のキャラクターや時代背景の壮大さは、何やら「風と共に去りぬ」に似てもいる。

スケール感はかなり縮小しているが。

監督はセシル・B・デミルのもとで修業し、師匠譲りの保守主義者のサム・ウッド。

本作での起用は「誰がために鐘は鳴る」(1943年)でクーパーとバーグマンを上手く扱った所以からかもしれない。

で、「サラトガ本線」。

ゲーリー・クーパーとイングリッド・バーグマンを起用したワーナーの大作乍ら、映画史的にも両俳優のフィルモグラフィ的にも、今に残る名画の扱いではない。

どうしてなのか。

その理由を探ってみた。

芳賀書店刊「シネアルバム➉ゲーリー・クーパー」の149ページに本作の紹介が載っており、『この作品は論理性を欠いておりバーグマンとクーパーが妥当な演技をしてもカバーできない』(NYタイムス B・クロウザー)とある。

どうやらこの『論理性』なる言葉に、この作品に陽が当たらない理由の一端が覗いているようだ。

当時のアメリカの倫理観は、健全な家庭、宗教的価値観、人種差別、フロンティア精神といったものが幅を利かせていた。

そして、映画は最も敏感に時代の倫理観に従わざるを得ないメデイアでもあった。

その中で「サラトガ本線」は自由にふるまう女性を主人公としていた。

彼女は母親の復讐のためにフランスからニューオリンズに戻ってきた行動力のある女性であり、金持ちの男と結婚するという人生目標を隠さなかった。

たばこを吸い、桃をブランデーに浮かべて泥酔するまで飲む。

逆境(といっても自らの正体が暴かれそうになるなど損得に絡んだ場合のみだが)には自ら解決に立ち向かってゆく逞しさを持っている。

よく笑い、叫び、損得の絡む相手に対しては大いに演技力を発揮する。

今現在であれば、自らの「女」を武器にのし上がるサスペンスドラマでよくあるキャラクター。

ひょとしたらフェミニストによって、女性の自立を謳いあげるドラマのヒロインにでもなりそうなキャラクターでもある。

この主人公をバーグマンは実に生き生きと、愉快そうに演じる。

その様は、彼女個人の本質にも似通っているようにも見えるし、彼女個人が協賛する女性像をなぞっているようにも見える。

これまで作品ごとに関係者と浮名を流し、「サラトガ本線」当時は「誰がために鐘は鳴る」でメロメロだったゲーリー・クーパーとの仲も継続していたバーグマンの、彼女個人としても真骨頂のことであったろう(この作品の直後、バーグマンはクーパーとの浮気を打ち切ったが)。

セルズニックにスカウトされて以降、ハリウッド流の型にはめられ(ようとし)ていたバーグマンが、ここでは自由に羽ばたいている。

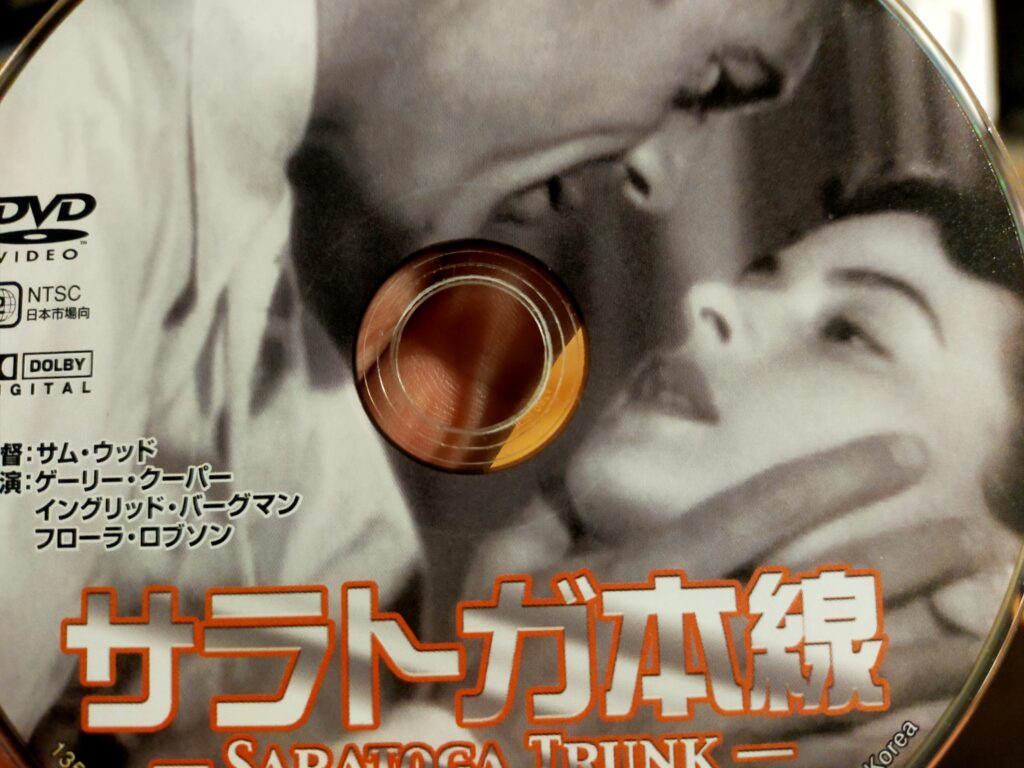

クーパーとバーグマン

クーパーとバーグマン

ワーナー製作の鳴り物入りの大作とは言え、こういった女性の自立を隠れた(隠れてはいないか)テーマとした作品を保守派のサム・ウッドがよく引き受けたものだとも思う。

主人公は魅力的な若い女性とはいえ、黒人ハーフの中年女性(白人女優が黒塗りで演じる)と小人の中年男性(名前はキュビドン!)を従者とした異形の集団の主宰者でもあった。

彼らが霧にむせぶニューオリンズ港に降り立ち、荒れ果てた屋敷(バーグマンの実母がニューオリンズを追われた事件の現場)に立ち入る映画のオープニングはホラーかサスペンスとしか形容のしようがないものだった。

これらは正統派のハリウッドメロドラマとは決して相いれない要素であった。

そういった異形のシュチエーションをバックに、自己陶酔のように自らの欲望を語りまくり、お互いに一目ぼれしたテキサス男(クーパー)との会話が時にかみ合わなくなっても、まったく気にしないバーグマンの演技を見ていると、この作品が、ハリウッドの悪しき伝統を破壊せんと企てられた、一種のカルトムービーなのではないか、とさえ思ってしまう。

少なくとも伝統的なハリウッドメロドラマ的ではない。

当時としては新しい価値観に基づき、生き生きとした女性像を描いた画期的(冒険的?)な作品だった。

クーパーの背後が小人の従者キュビドン

クーパーの背後が小人の従者キュビドン

バーグマンが生き生きと立ち回る姿に見ほれた。

こういう作品に出合うと、これまで映画を見続けてきてよかった、とさえ思う。

さすがに児玉数夫は隠れた「名作」を忘れてはいない。

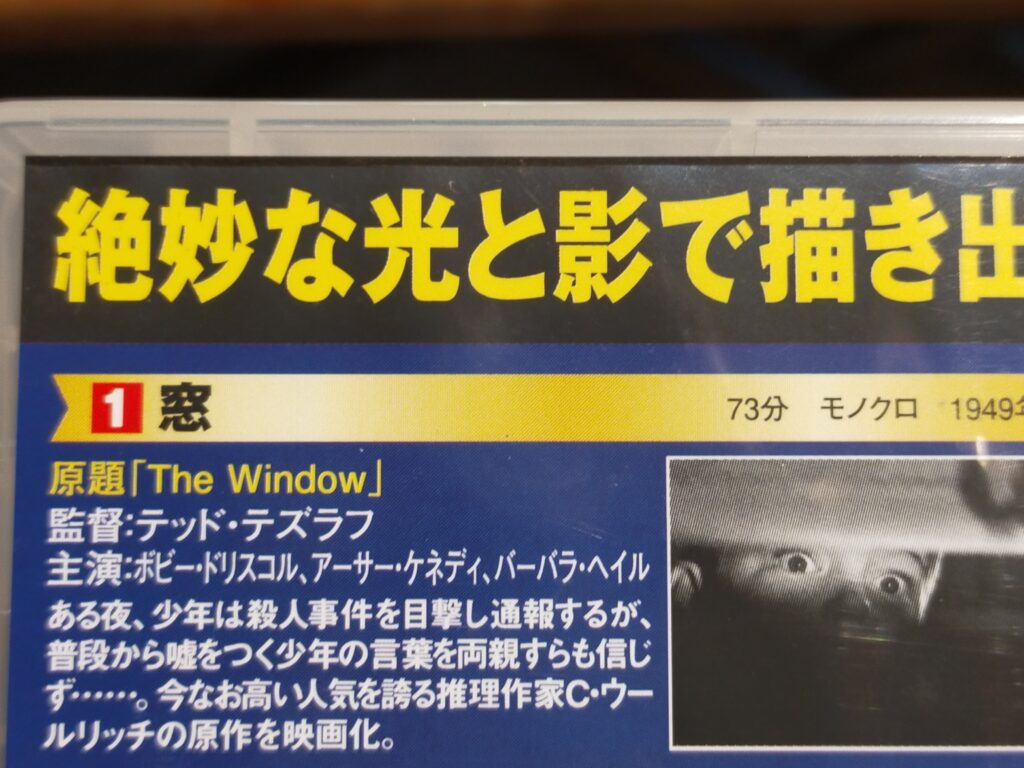

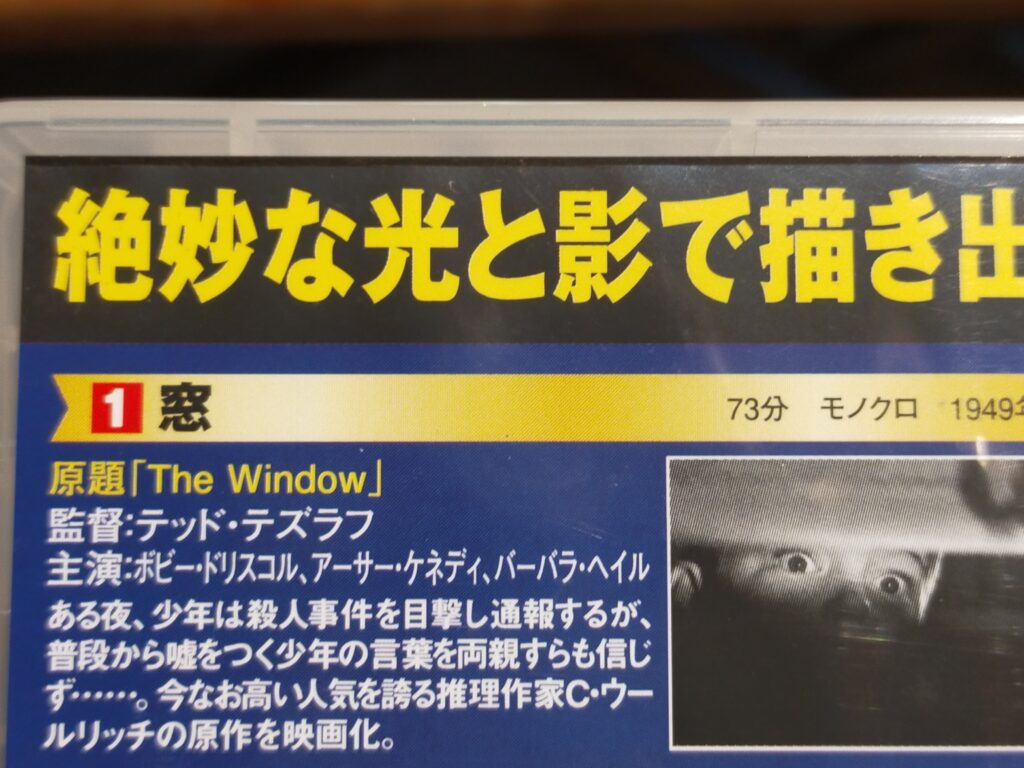

「窓」 1949年 テッド・テズラフ監督 RKO

1949年当時のニューヨークの下町。

主人公のテリー少年と両親が暮らすボロアパートには電話はなく、洗濯物は向かいのアパートに渡したロープにかけて乾かす。

非常階段をたどれば隣家のベランダを通ることになる「長屋暮らし」。

6階建てアパートにエレベーターは当然ない。

隣の建物は崩れるに任せた廃墟で、主人公ら悪ガキ仲間のあそび場だ。

こうした環境で育つ9歳の少年テリー。

父親は夜勤の仕事、母親は専業主婦という一般大衆。

テリーは夢多い少年でおしゃべりが得意、勢い虚実取り交ぜたおしゃべりにより、大人からは嘘をつくなと指導されている。

テリー少年一家の夕食

テリー少年一家の夕食

テリーが寝付かれぬ夏の夜に枕をもって風通しの良い非常階段で寝ることに。

その時に目撃する階上の夫婦の殺人。

母親に言っても夢を見ているだけといわれ、父親に言っても逆に説教される。

思いきって警察を訪ねるが、最初から本気ではない警察は形だけの調査をするだけ。

勘づかれた犯人夫婦に拉致されるテリーだが・・・。

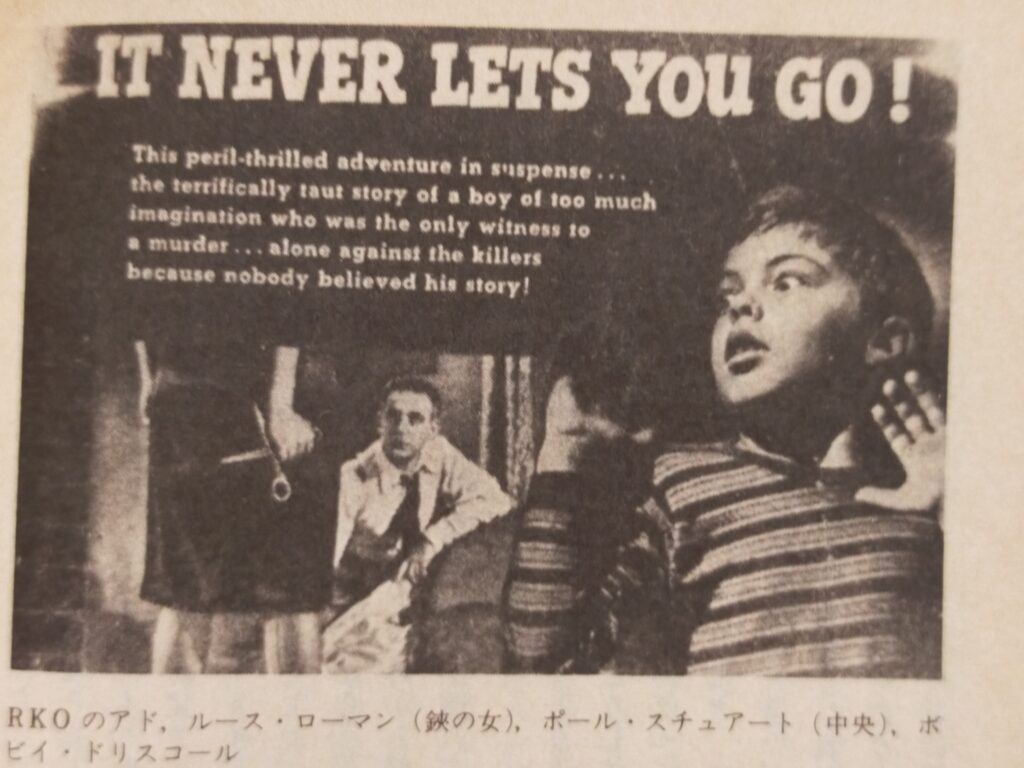

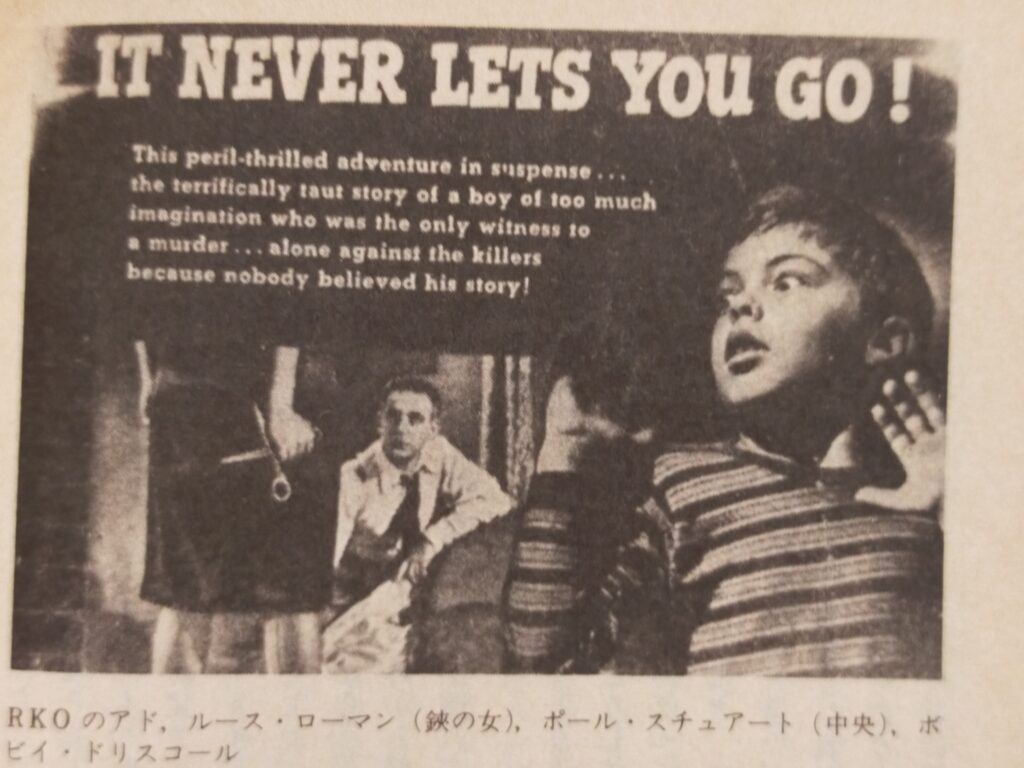

配給会社による宣材

配給会社による宣材

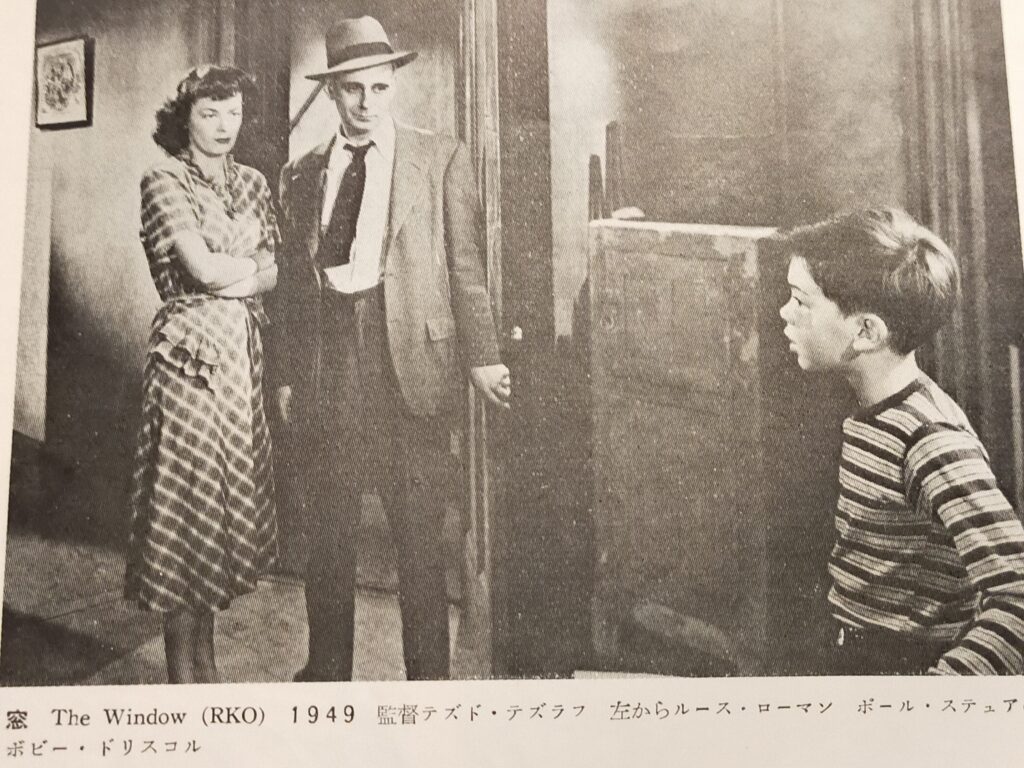

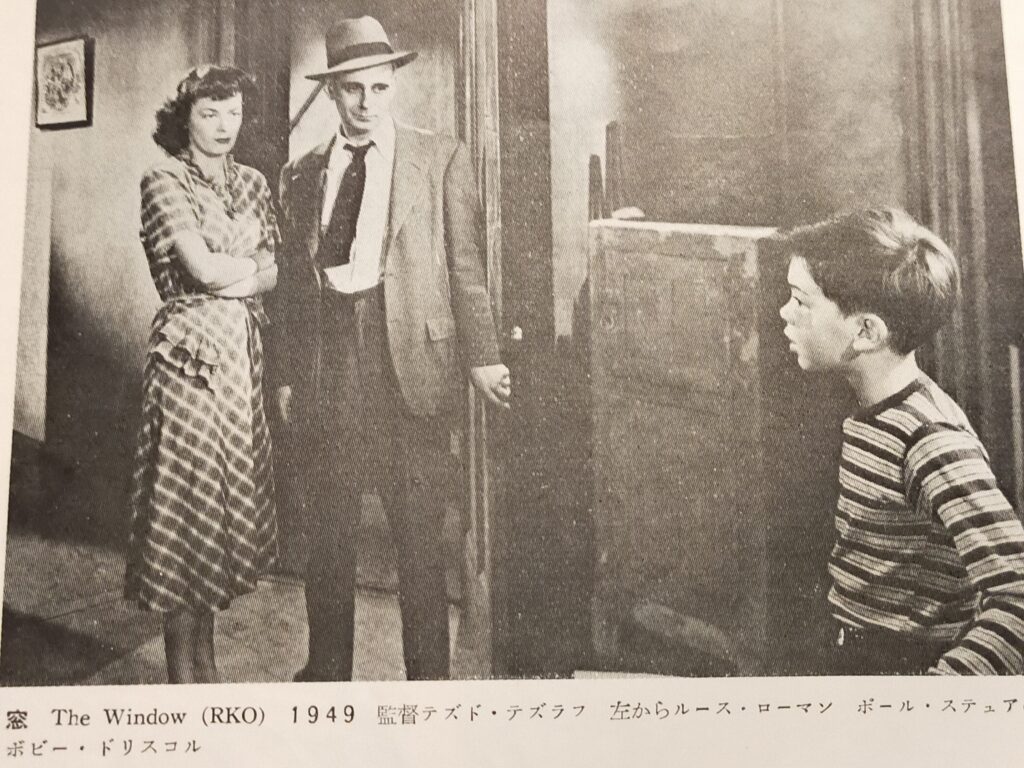

少年と殺人犯夫婦

少年と殺人犯夫婦

RKO時代のドア・シャーリーの製作(クレジットタイトル上のプロデユーサーはフレデリック・アルマンJR)。

本作「窓」は、シャリー製作のヒット作「らせん階段」(46年)の少年版ともいうべきか。

「らせん階段」はおしの女性に迫る危機を描いていたが、本作では、話を大人に信じてもらえない少年に迫る危機を描く。

ヒッチコックの「汚名」のカメラマンだった監督のテッド・テズラフの演出は徹底的に暗さにこだわる。

ほとんどが夜のシーンだが、効果的に使われるライテイングにより画面の暗さが気にならない。

ラストのアクションシーンでは、画面に向かって崩れる階段や梁の構図が目新しい。

ノースターの作品といいながら、若手の良識派アーサー・ケネデイ(テリーの父親役)、ルース・ローマン(殺人夫婦の妻役)と、決して手を抜いてはいないキャステイングもいい。

ルース・ローマン

ルース・ローマン

「やぶにらみ世界娯楽映画史」では、この作品について『ドア・シャリーのプロデユースになるものは、最低の製作費で最高の興行成績を狙うものとして有名であるが、この「窓」もその例にもれず、75万ドルといわれる安い製作費で作られている傑作である』と評されている。

戦勝国とはいえ、ニューヨーク下町の庶民の暮らしは決して明るくも、希望に満ちてもいない。

空想癖により自由に精神をはばたかせるのが好きな少年にもやがて残酷な現実が押し寄せる。

空想の世界に浸る危険性と、貧しい現実に安住することの安全性が描かれる作品。

それが「反語」としてのことなのか、「正論」としてのことなのかはわからないが。

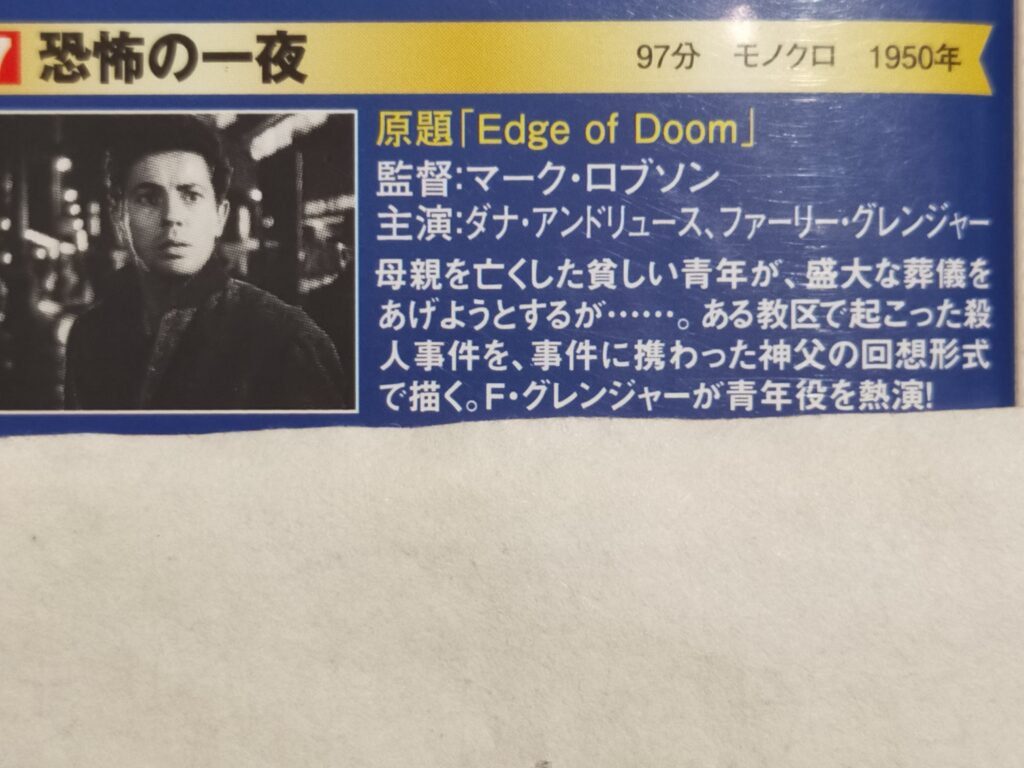

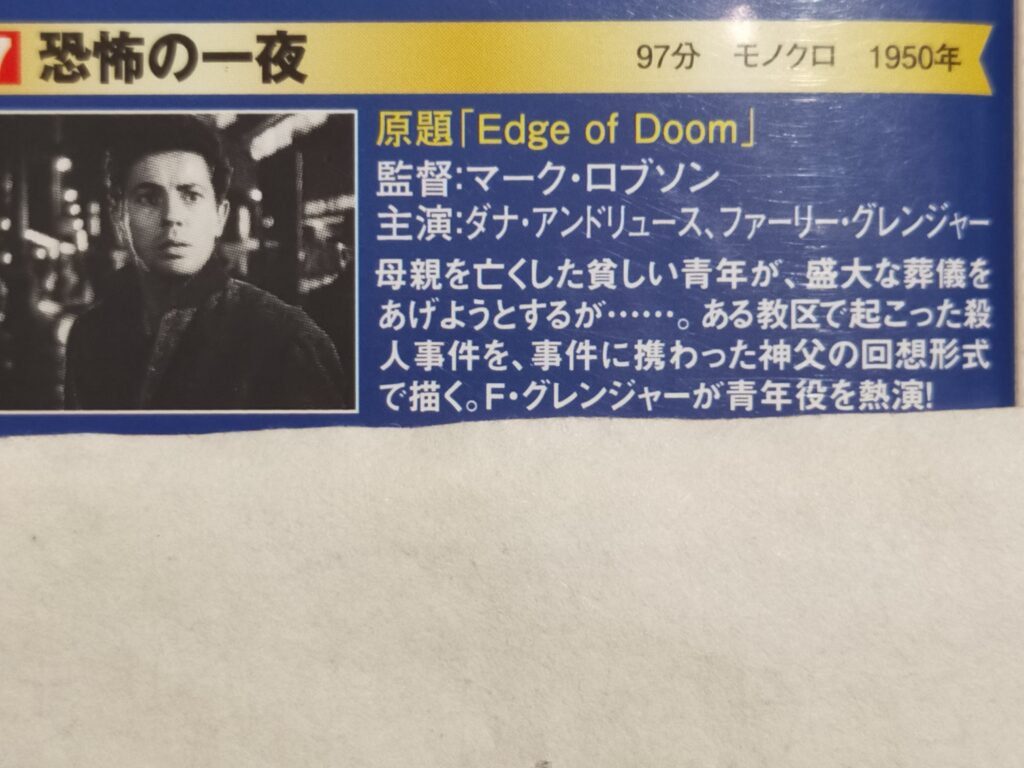

「恐怖の一夜」 1950年 マーク・ロブソン監督 RKO

戦前からの名プロデユーサーで、MGM(メトロ・ゴールドウイン・メイヤー)にその名を残し、ウイリアム・ワイラーと組んで、「孔雀夫人」(1936)、「嵐ケ丘」(1939年)、「偽りの花園」(1941)、「我等の生涯の最良の年」(1946)などの名作をプロデユースしたサミュエル・ゴールドウインの製作。

監督には前年「チャンピオン」で華々しく世に出た新鋭のマーク・ロブソンを、脚本にはフィリップ・ヨーダンを起用した異色作。

舞台は都会の貧民窟。

犯罪者や低所得者が住むアパートに暮らす青年マーテイン(ファーリー・グレンジャー)。

彼の父は自殺したため、地区の教会の神父から教会葬を拒否される。

それ以来、教会と神父を憎むようになるマーテイン。

その後、貧しいながらも生花店でまじめに働くマーテインだが、最愛の母親は病気で臥せっており、やがて死ぬ。

盛大な葬儀で母親を見送りたいマーテインだが、雇い主も助けてはくれない。

思い余ったマーテインは神父を訪ね、信心深かった母の葬儀への援助を要求するが、すげなく拒否される。

衝動的に十字架で殴りつけ、神父は死ぬ。

マーテインと警察。

後任の若い神父(ダナ・アンドリュース)とマーテイン。

それぞれのヒリヒリとした関係が、夜の貧民窟と場末の警察署を舞台に葛藤する。

新任の若い神父(ダナ・アンドリュース)。左は善人神父の姪役の女優

新任の若い神父(ダナ・アンドリュース)。左は善人神父の姪役の女優

貧困のせいもあり、教条的な信仰心には相いれない青年が事件を経て己の心と向き合うまでがつづられる。

貧困と無知から犯罪を犯す若きカップルが主人公の犯罪映画には「暗黒街の弾痕」「夜の人々」「拳銃魔」などがある。

本作でも主人公のマーテインには、エレベーターガールをしながらマーテインからのプロポーズを待つガールフレンドのジュリーがいる。

若く、貧しく、ナイーブすぎるマーテインとジュリーには、貧しさゆえに犯罪を起こし社会に追われる犯罪映画のカップルに似た匂いがする。

が、本作の感性は、社会に虐げられたカップルを犯罪に追い込むものではなく、またそういった若者たちに寄り添うものではない。

社会の不条理を描きつつも、虐げられたものへの社会の無理解を訴えるわけでもない。

後任の神父がマーテインにつぶやく『君が神を捨てても、神は君を捨てない』に象徴される、虐げられるものであればあるほど信仰心が大事であることを訴えるのがテーマとなっている。

とはいえ、ディテイルには監督マーク・ロブソンの鋭い感性が光っている。

どこからともなく現れて、にこりともせず無礼にふるまい、正体不明の不気味ささえ漂わせる刑事たちは、とても正義の執行者には見えない。

マーテインを拒絶する前任の神父は、貧民窟の絶望と40年間向かい合って消耗し尽くしたという理由があったにせよ、官僚的そのもので既存の宗教の非人間性を表す。

その神父が十字架の置物で殴り殺されるのは象徴的だ。

それでも信仰心にこそ救いがある、との結論は製作のゴールドウインの感性であろう。