第二次大戦前のドイツ映画は、その栄光の時代を迎えていた。

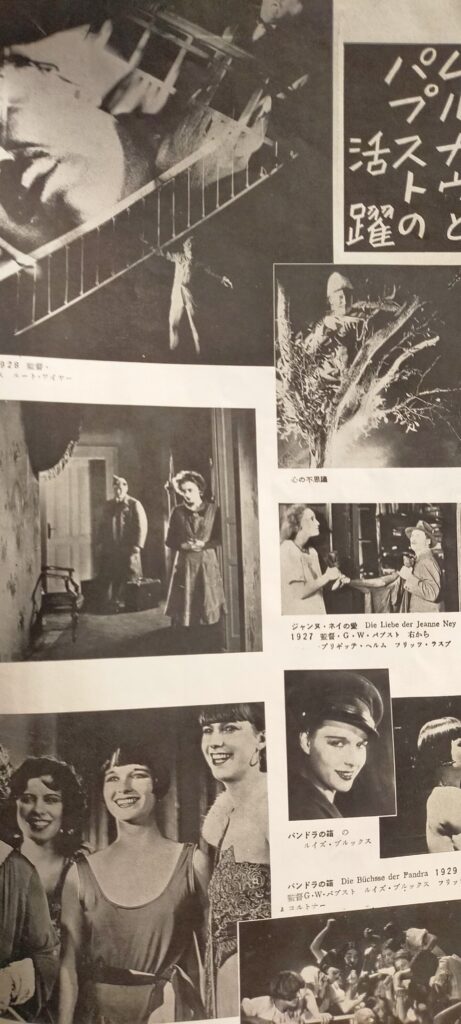

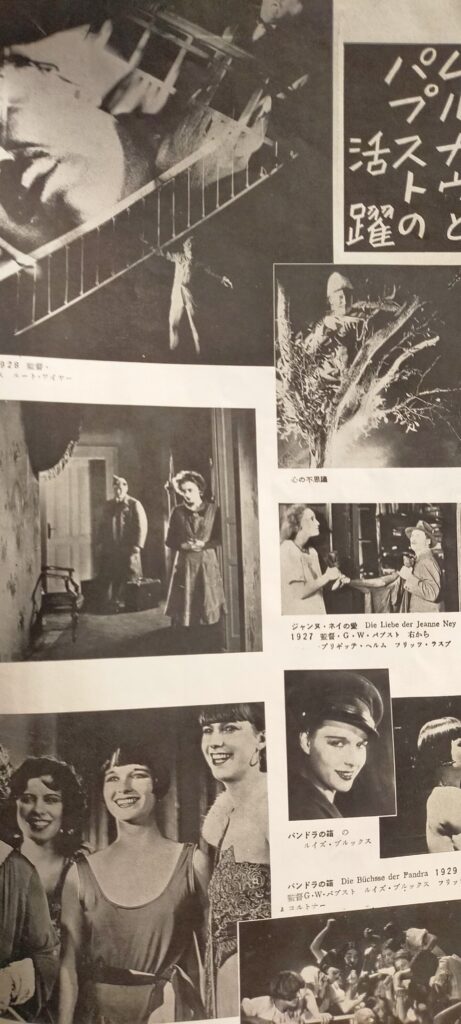

すなわち、1910年代の第一次大戦後のサイレント映画時代には、G.W.パブスト、F.W.ムルナウ、ヨーエ・マイらの演出陣が社会的リアリズムもしくは表現主義などの影響下に名作を輩出し、早くも世界市場に打って出ていた。

日本においてもドイツ映画が一定の評価を受けていた。

「写真映画世界史第3巻」より

「写真映画世界史第3巻」より

映画がトーキーになった時、技術的にもいち早く対応したのがドイツ映画だった。

内容的にはオペレッタなど音楽を前面に出した作品群を世界に送り出すとともに、ゲルマン神話に基づく歴史もの、山岳映画など独自のジャンルを打ち出していた。

監督陣ではエルンスト・ルビッチ、フリッツ・ラングなど後々にハリウッドで長く活躍する人材を輩出した。

ドイツ映画の特色は、当時の映画製作の中心地ウーファ撮影所に根付く伝統的な映画技術の高さとともに、ヨーロッパの中心としての歴史を持つドイツ人気質の堅実さ、地味さ、素朴さが自然と画面に表れている点にあった。

反面、残酷なほどに人間性の善悪を表現するのもドイツ映画の特色であろうが。

今回の名画劇場は手元に集まった戦前のドイツ映画3本を見る。

「最後の人」 1924年 F・W・ムルナウ監督 ドイツ

サイレント時代のドイツ映画には、「カリカリ博士」(1919年 ロベルト・ウイーネ)、「ノスフェラトウ」(1922年 F・W・ムルナウ)、「メトロポリス」(1926年 フリッツ・ラング)、「パンドラの箱」(1929年 G・W・パブスト)などの名作がある。

G・W・パブストと並ぶサイレント時代からの名監督がムルナウ。

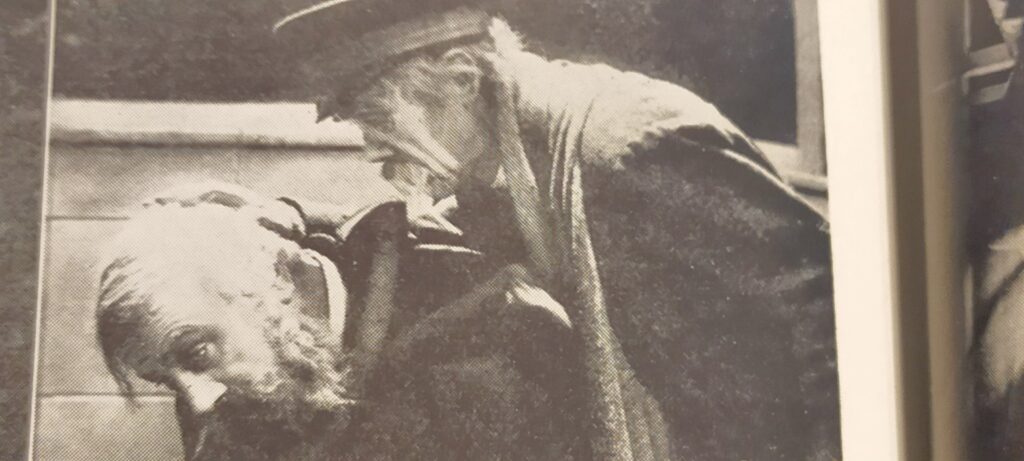

「最後の人」は、主演のエミール・ヤニンニングス扮する初老のホテルドアマンがトイレ番に左遷され失意の中で死んでゆくまでを描く。

ヤニングスは「嘆きの天使」で歌姫に溺れる堅物の教授を演じたひと。

この人の演技、表情や仕草にはサイレント映画らしい大仰さがみられるものの、心理を表す表情・仕草や瞬間に素早く動いて状況の急変を表現することができるなど、「鋭さ」がある。

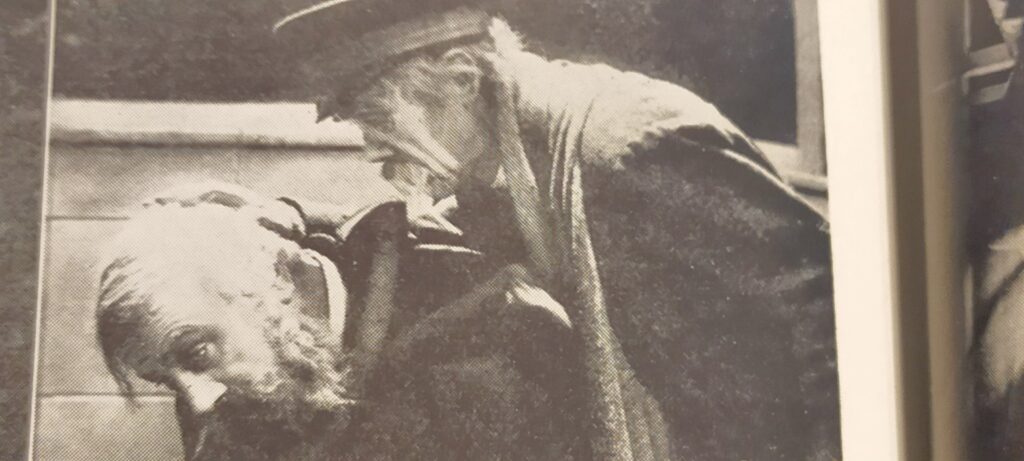

「最後の人」撮影風景

「最後の人」撮影風景

映画の技法的には、表現主義の影響が見られる。

ホテルの役職を降格させられた主人公が退社後仰ぎ見るホテルを捉えるカメラは、きらきら窓の光がさんざめく建物を二重写しのようにとらえる。

現か幻か判然としない映像表現は、主人公がすでに正常な精神状態ではないことを独自の技法で表現する。

また、降格した主人公を待ち受ける安アパートの住人たちのあざけるかのような顔のクローズアップは脅迫的な主人公の心理状態を強調する。

エミール・ヤニングス(左)

エミール・ヤニングス(左)

主人公の娘が己の結婚式のためにケーキを焼くシーンや、ホテルの制服(に象徴される世俗的権威)への執着、落ちぶれた隣人に対する嘲笑(権威ある隣人に対する諂いと根っこは同じ)などは、いわゆるドイツ的なものが濃厚に漂う。

質実剛健なドイツ人気質だったり、とはいえ権威に弱く、周囲に同調的な気質だったり。

「制服」への過剰なこだわりについては、制服が主人公のアイデンティティーの象徴として描かれているのではあるが、一方でドイツ人の「制服」への気質的な執着を表してはいないか。

第二次大戦のドイツ軍の制服、武器の優れたデザイン性は現代でも一定のファンを持つ。

ドイツ気質と武器・制服のデザインの卓越性との親和感がこの作品にも通底してはいないか。

一方で、制服に象徴される権威、没個性からの解放を秘かな主題としているのもこの作品。

主人公がホテルの支配人から降格通知を渡される場面では、窓の外のカメラが移動しワンショットで窓の内側に来るなど、撮影技法が洗練され高度なのもこの映画の特徴。

サイレント時代からドイツ映画のレベルの高さが見られる。

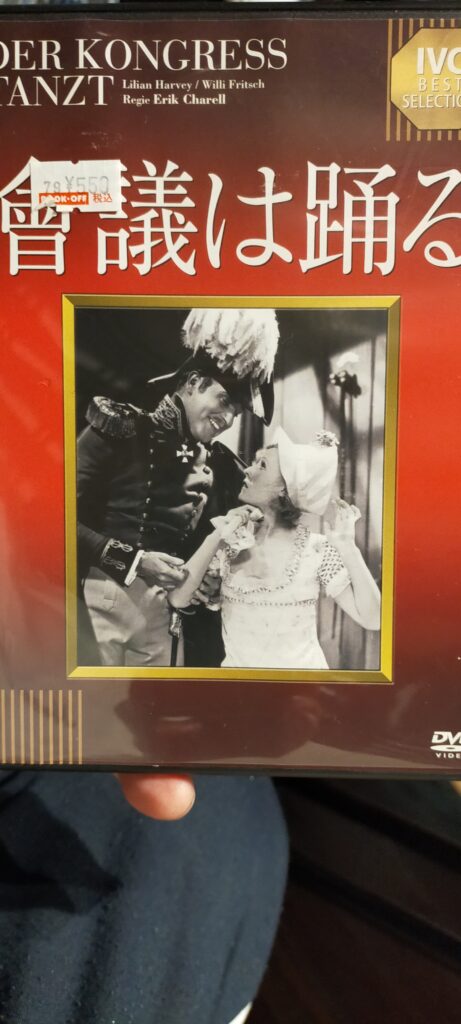

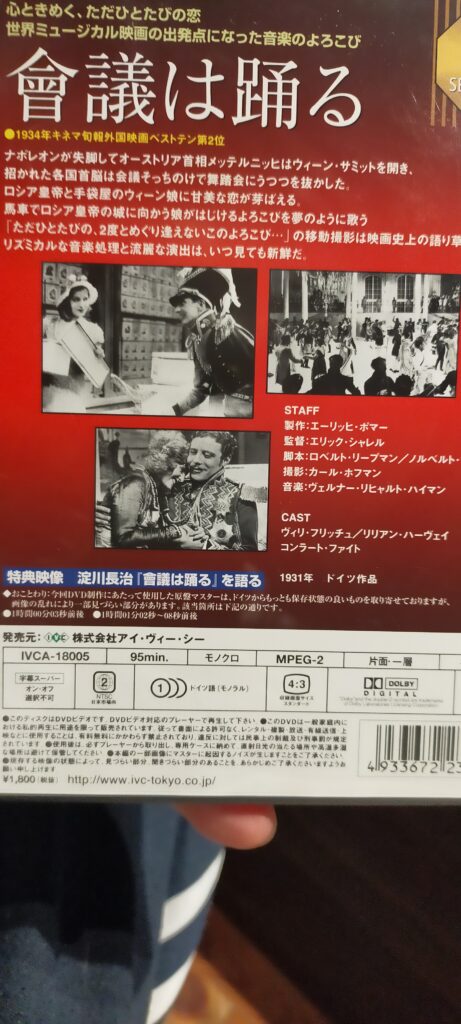

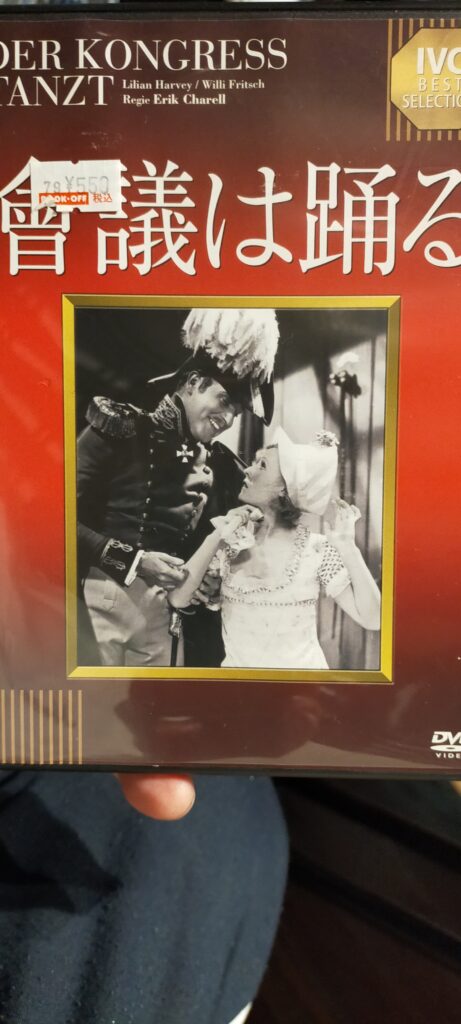

「會議は踊る」 1931年 エリック・シャレル監督 ドイツ

何という楽しい映画であろう。

陽気で、楽天的で、性善説的で、庶民的で。

最も印象に残ったのはその軽さ。

重々しく、悲観的で、マニアックで、伝奇的なドイツ映画らしさがそこには無く、さっぱりとオペレッタに徹した作品となっている。

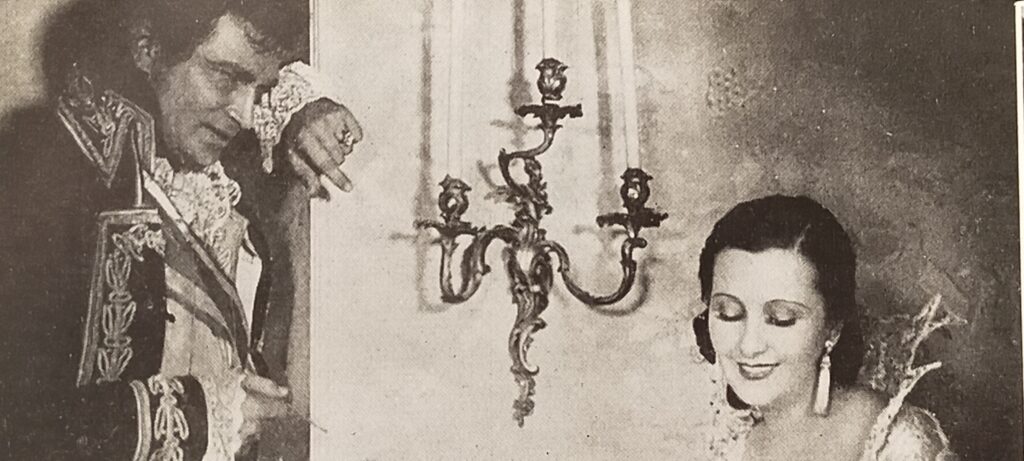

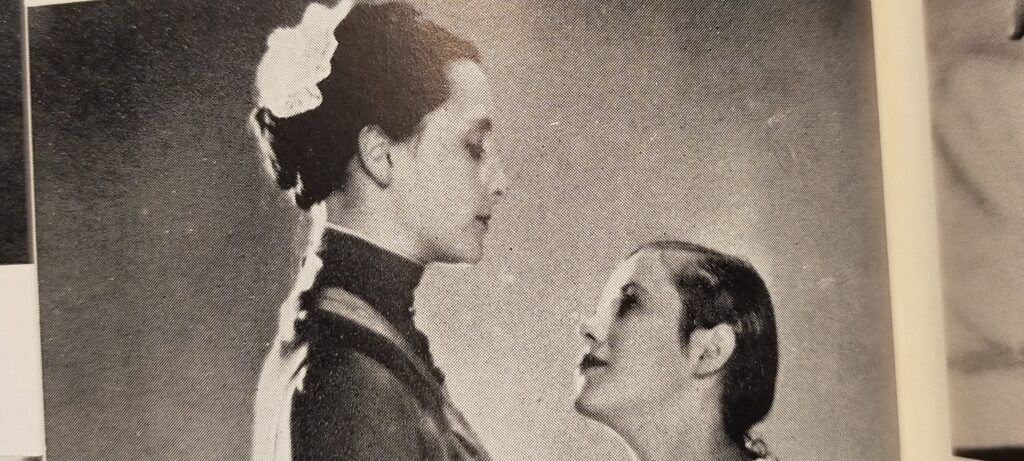

リリアン・ハーベイとウイリー・フリッチ

リリアン・ハーベイとウイリー・フリッチ

時は1815年、第一次ナポレオン戦争が終わった後の講和会議をウイーンで行うことになった。

主宰することになったオーストリアの首相メッテルニッヒ(コンラッド・ファイト)は、『どうしてウイーンでやるの?』と後ろ向き。

だが策士でもあるメッテルニッヒは、外交官や職員たちを盗聴し、書簡を検閲しながら情報を収集。

やり手のロシア皇帝アレクサンダー(ウイリー・フリッチ)を美女で篭絡し、その間に講和会議をまとめてしまおうと画策する。

一方で鳴り物入りでウイーンにやってきたロシア皇帝は、ウイーンの帽子屋の売り子で愛嬌のあるクリステル(リリアン・ハーベイ)の歓迎ぶりに歓び、街の居酒屋で皇帝の身分を明かさずのデート。

クリステルの純朴な愛らしさを愛で、クリステルもつかの間のジェントルマンとの邂逅に夢心地、彼が居酒屋に払った金貨で相手が皇帝だとわかる。

リリアン・ハーベイは街の人気者

リリアン・ハーベイは街の人気者

王子様と町娘の恋といえば「ローマの休日」とは逆のパターン。

皇帝に呼ばれ、クリステルが馬車で彼の別荘へ向かう長回しのシーンがすごい。

クリステルが謳う主題歌とともに、川面に恋を語るカップルや、民族衣装で洗濯する娘らを手前にしてドナウ川の橋を渡る馬車。

馬上で喜びを精一杯表現するクリステルに、カップルは抱き合うのを止め、洗濯娘らは手を振る。

到着したお城のような別荘の庭では何組ものカップルがダンスで馬車を迎える。

ハリウッドミュージカルの山場のシーンのようではないか。

というか、後年ハリウッドが延々とまねしてるだろ、これ。

メッテルニヒ(コンラード・ファイト)はフランスの伯爵夫人(右)を使ってロシア皇帝の篭絡を画策

メッテルニヒ(コンラード・ファイト)はフランスの伯爵夫人(右)を使ってロシア皇帝の篭絡を画策

居酒屋で仲睦まじい皇帝とクリステルが店を出るときには、楽団がマーチを奏で、店の客が出てきて踊りながら二人を見送る。

急に音楽が始まり場面が転換する。

ミュージカルのお約束でもあるこういった場面が続く。

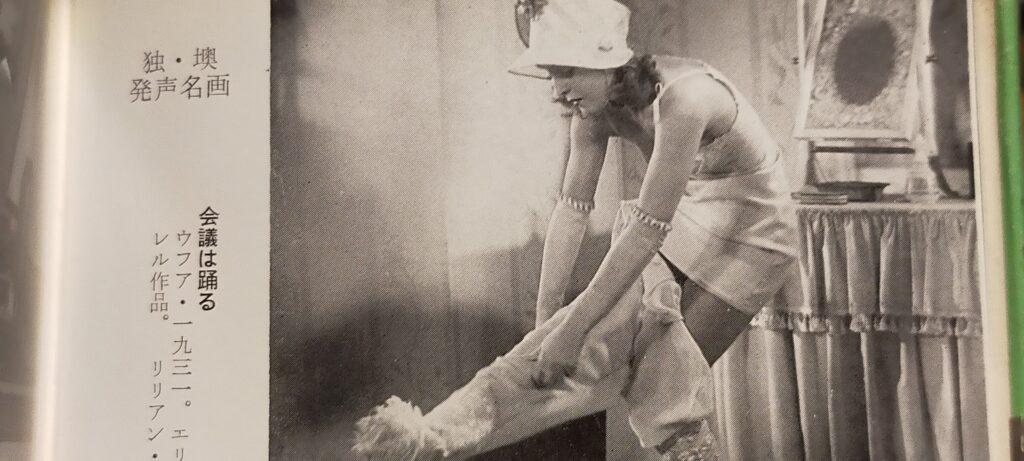

リリアン・ハーベイの艶姿

リリアン・ハーベイの艶姿

クリステルを演じるリリアン・ハーベイは、独英混血らしいが、ドイツ娘らしい逞しさを感じさせるとともに、1933年のオーストリア映画「未完成交響楽」で、若き日のシューベルトを助ける質屋の娘を演じたルイーゼ・ウルリッヒのような素朴な健気さを見せる。

またその陽気な明るさ、お色気、芸達者ぶりは天性のものとしか思えない。

彼女の健康なエロチシズムは、逆光に浮かぶ体のシルエットだったり、スカートをたくし上げた際の一瞬の生足で直接的にも表現される。

明るく、軽いタッチとミュージカルらしい場面転換で映画をまとめた監督のシャレルは、オペレッタの舞台演出家から製作者のエーリッヒ・ポマーにスカウトされ、この永遠に古びないミュージカル作品を撮った。

ドイツ映画はトーキー以降にオペレッタ映画の興隆時期があり、本作はその時期の代表作だった。

軽さ、明るさ、陽気さで統一された本作だが、製作された2年後にはナチス党が政権を取り、7年後にはポーランドに侵攻するという時代性を感じさせるように、エンデイングはナポレオンが幽閉先を脱出し、フランスに上陸したというニュースとともに、再びの欧州の戦禍を必然としてロシア皇帝は直ちに本国へと出発するというものだった。

町娘の夢のような恋は、一瞬の思い出とともに来るべき戦乱に覆いかぶせられるのであった。

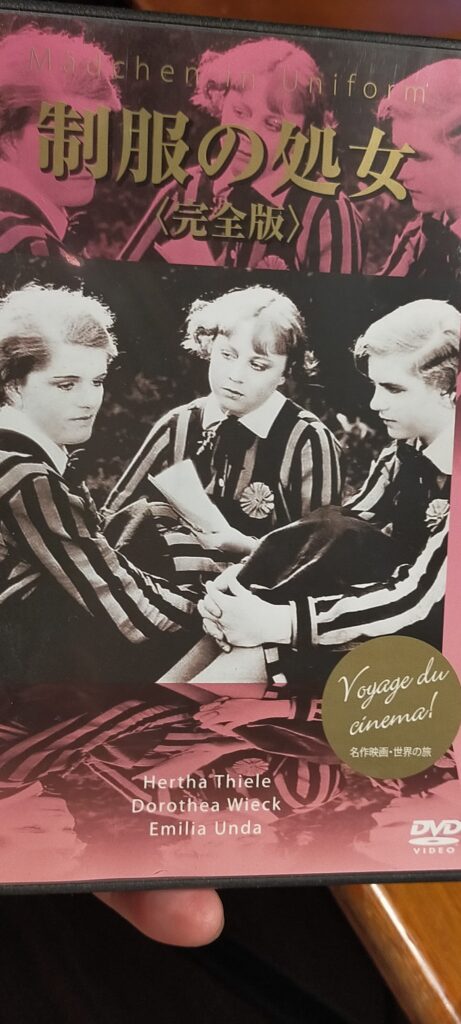

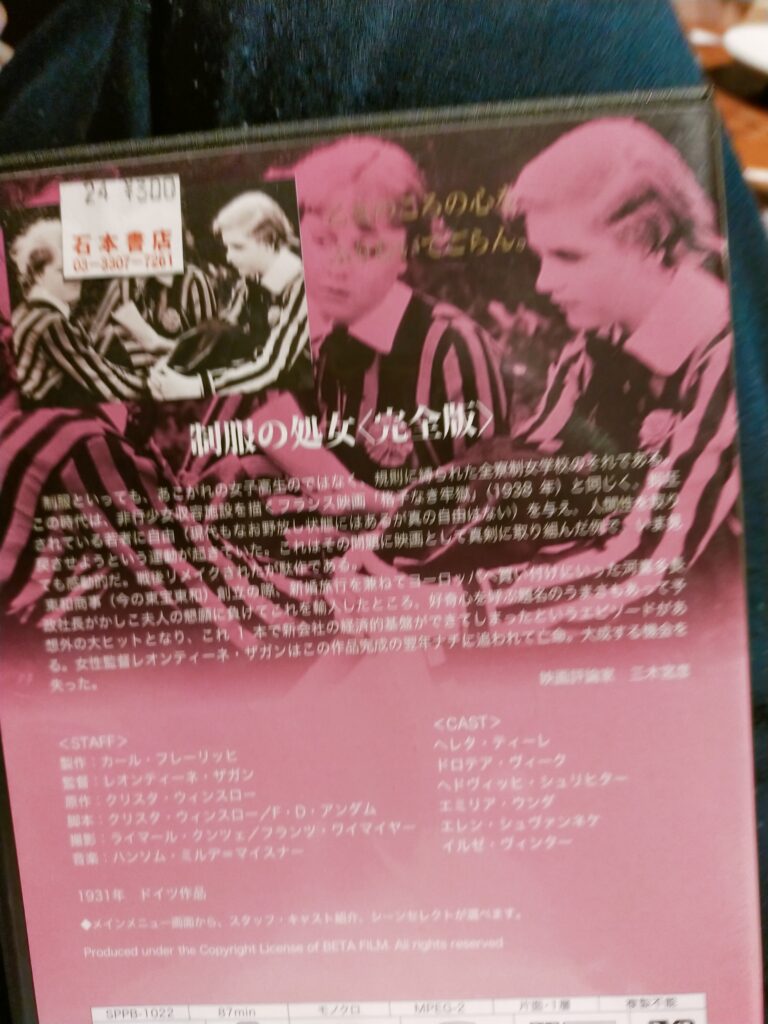

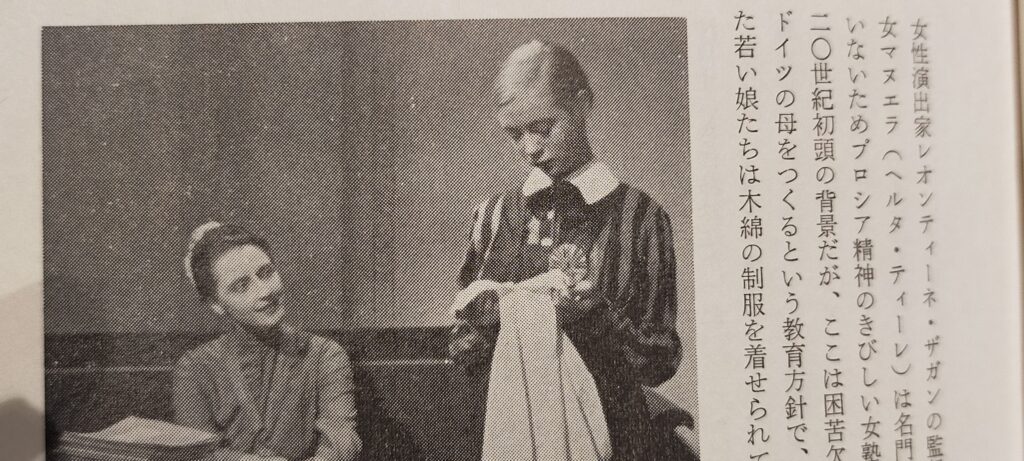

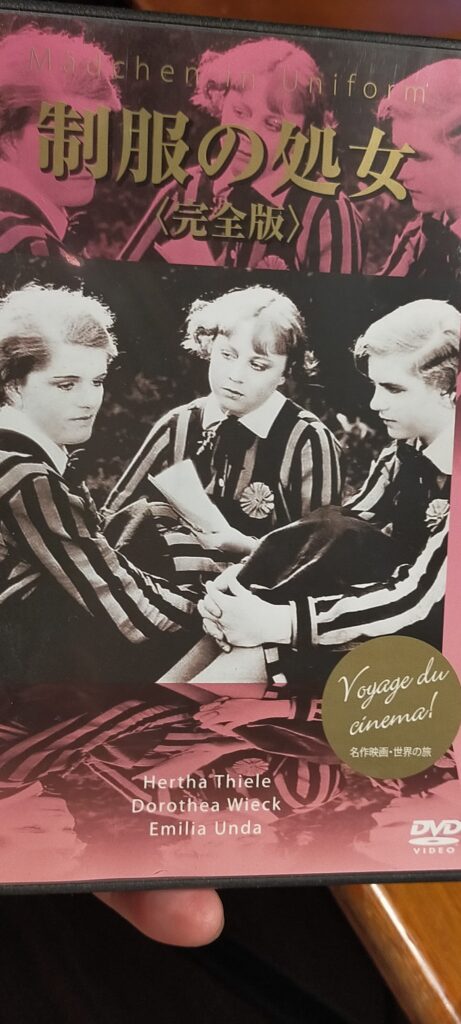

「制服の処女」 1931年 レオンティーネ・ザガン監督 ドイツ

まず、ナチス党台頭前夜の1931年のドイツでこういった作品が生まれたことに素直に敬意を表したい。

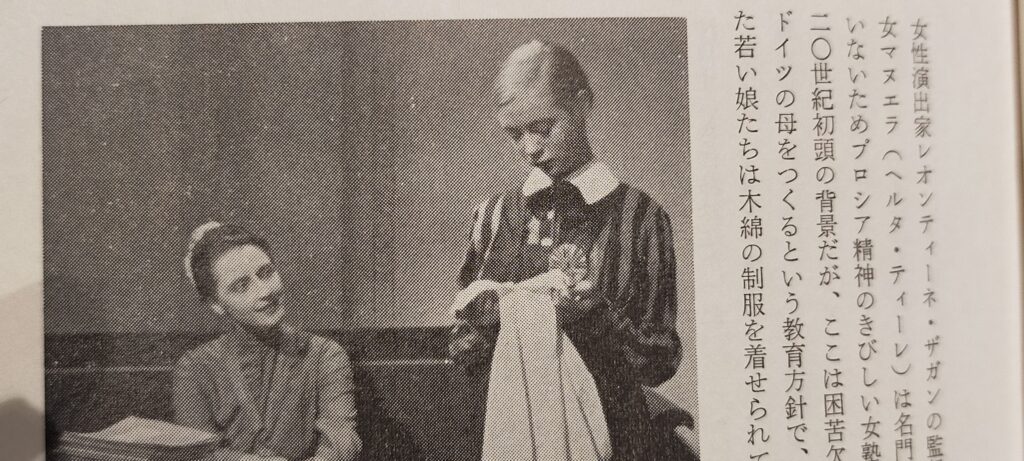

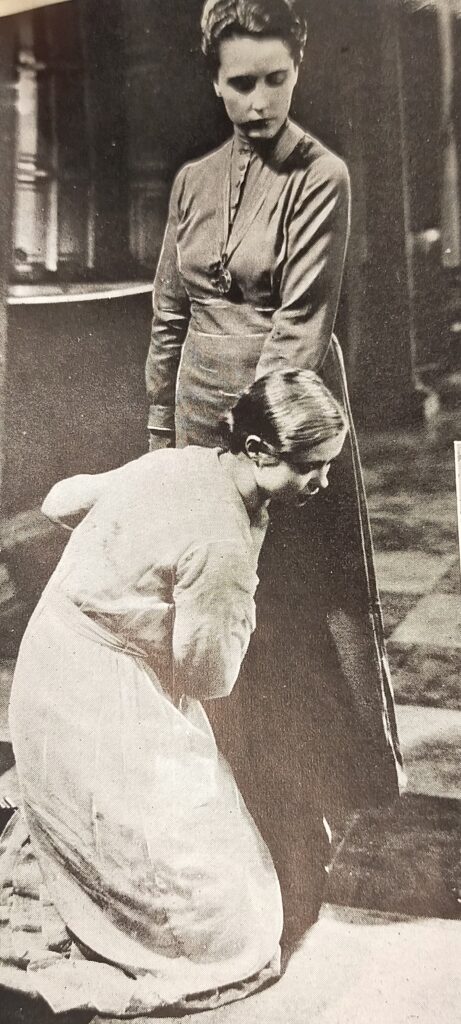

ベゼルブルグ先生とマヌエラ

ベゼルブルグ先生とマヌエラ

女流監督のザガンは、この時代のドイツ演劇界の重鎮だったマックス・ラインハルト門下だという。

製作はカール・フレーリッヒで1930年代後期のドイツ映画界の随一のプロデユーサーだという。

主演の女学生マヌエラ役にヘルタ・ティーレ、マヌエラが慕う女教師・ベゼルブルグ先生役にドロテア・ヴィーク。スチル写真を見たら忘れられない凛とした美貌のドロテアさんはスイスの男爵夫人で、クララ・シューマンの後裔だといわれているらしい。

教師の服装が似合う。

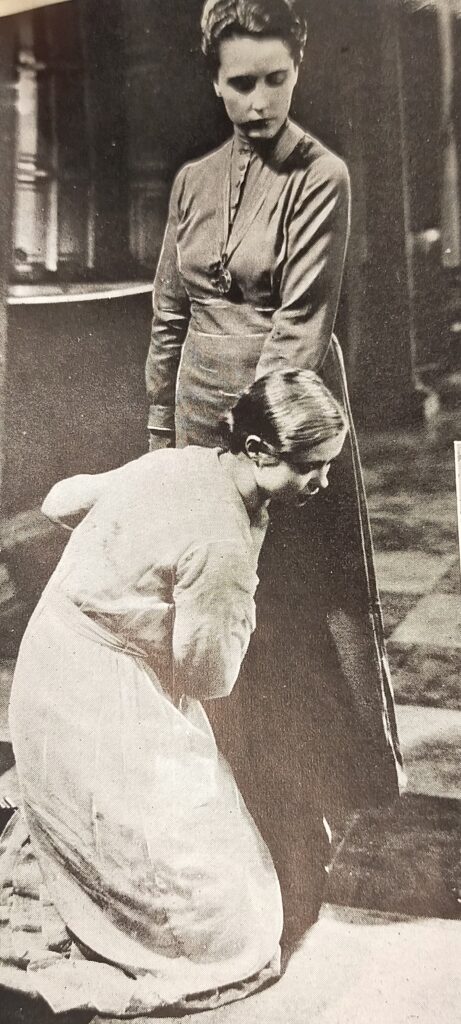

先生を慕うマヌエラ

先生を慕うマヌエラ

叔母に連れられて寄宿制の女学校にやって来たマヌエラ。

14歳だ。

この学校は校長の方針で、規律を尊重し空腹に耐えてプロシア精神を体現する女子を教育する方針。

生徒は縞模様の(大戦中のユダヤ人収容所のような)制服の上にふだんは前掛けのスタイル。

テイーンエイジャーの女の子らしく、空腹に耐えかねたり、男優のプロマイドを隠し持って『セックスアピールがどうのこうの』と騒いだり、厳しい舎監の先生に陰で『あっかんべー』したりする生徒たちだが、本当の意味で厳しい団体生活に我慢できるのは、ベゼルブルグ先生の存在があるからだった。

消灯とともに寝室にやってきて皆にキスしてくれる先生は、母親のいないマヌエラにとっても思慕の対象であり、生きがいともなった。

院長の誕生会に催される生徒の劇は盛り上がるが、その打ち上げで事件が起こる。

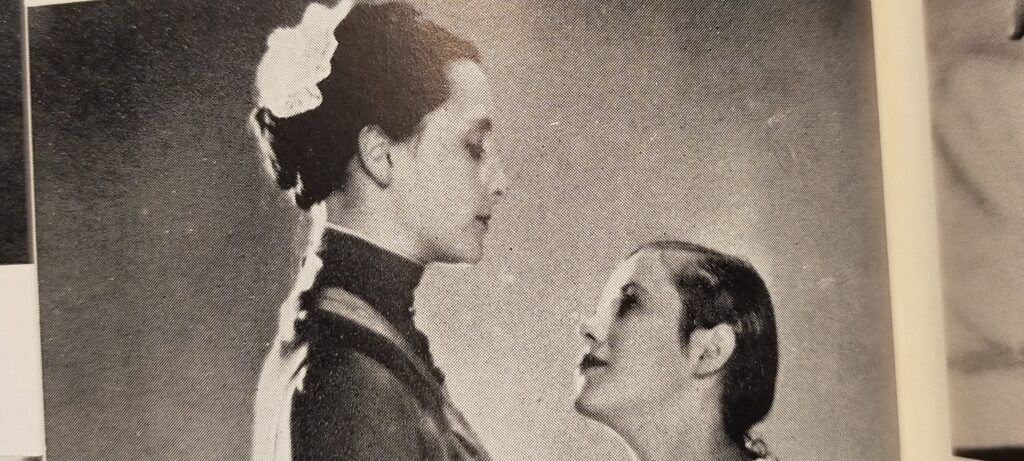

ベゼルブルグ先生への思慕を素直に打ち明けたマヌエラの行動が問題視される。

規律違反だと断罪する院長に、反対しマヌエラを守ろうとするベゼルブルグ先生。

マヌエラは自殺寸前のところを仲間に助けられ、皆の非難の目を背に院長は去ってゆく。

ドロテア・ヴィーク(上)とヘルタ・テイーレ

ドロテア・ヴィーク(上)とヘルタ・テイーレ

ナチス時代となった時、亡命を余儀なくされたというザガン監督、ほとんど唯一の作品。

監督が女流ならば出演者も全員女性。

切羽詰まった場面ばかりではなく、折々に学園ドラマのノリのような、『青春のどうしょうもない』シーンも加える。

女学生役の女優達も美人ばかりではなく、実際に学校に居そうなキャラが揃っている。

全体主義に対する人間主義の抵抗をテーマにした作品。

しかしながらその根底には当時のドイツの暗い世相が覆っているかのようだった。