短い人で30何年振り、長い人では40何年振りの再会となりました。

当ブログを開設して以来、知人あての年賀状などにブログのアドレスを書いておりました。

学生時代やサラリーマン時代の知人からは、「ご本人の写真も載せてください」などの反応があったりしました。

また、映画や薪割りなどのテーマの時に、まったく知らない方からコメントを頂いたこともありました。

定期的にコメントをいただく方は、学生時代に山小舎おじさんが所属していた、映画研究会の同窓メンバーの二人でした。

今年の10月にコメント欄を通して、同窓メンバーから「山小屋へ来たい」との連絡がありました。

思ってもみない嬉しい知らせでした。

同行するのは同窓のメンバー計4人。

卒業後に何度か会った人もいましたが、卒業後40年以上会っていなかった人もいました。

来訪の日に向けて準備が始まりました。

昼間の来訪ですが、食事は山小舎最大のごちそう・炭火焼きしかありません。

福味鶏、信州豚、アルプス牛、信州ハムウインナーなどの焼き物を揃えます。

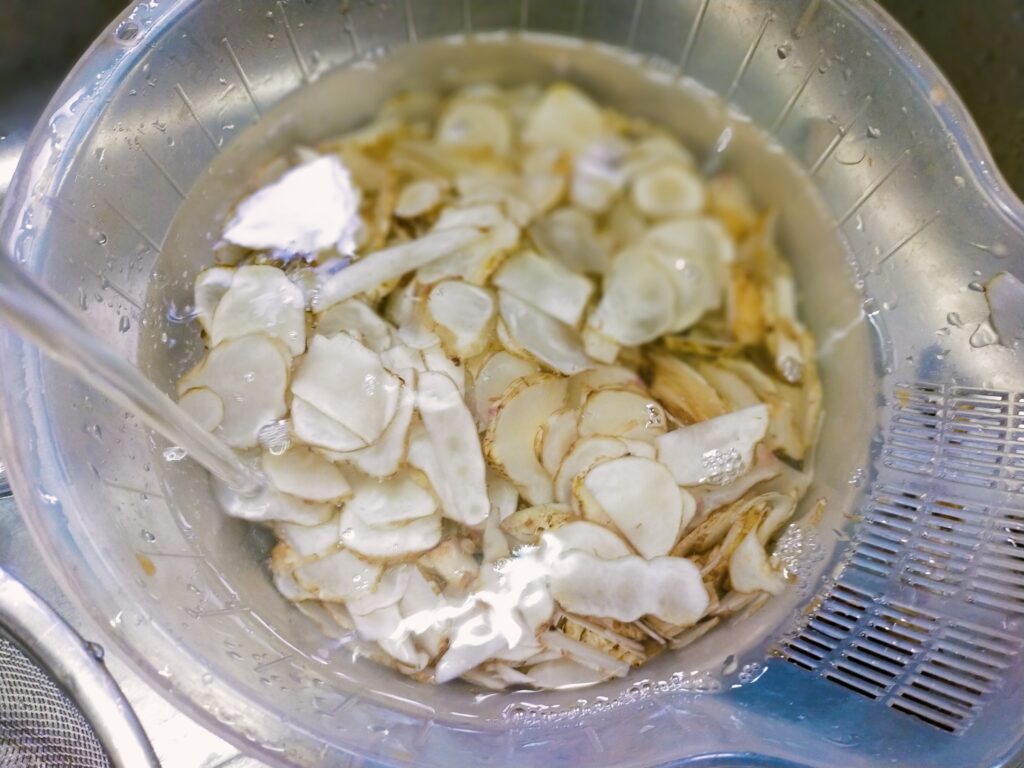

鶏は串にさしておき、レバーは水にさらして血抜きします。

野菜系ではシイタケ、かぼちゃ、焼き芋、じゃがバターなど。

新米を炊いておにぎりを握り、レタスサラダには自家製ドレッシングを添えて、キューリの自家製ピクルス、野沢菜漬けも。

飲み物は、ツルヤオリジナルのクラフトビール、高山村産のシードル、アルプスワインのコンコード新酒、諏訪舞姫酒造の美山錦ひやおろしです。

運転してくるであろう一人には申し訳ないのですが、ここは譲れません。

アルコールのない炭火焼きはありえないのです。

串焼きの鶏、砂ぎも

串焼きの鶏、砂ぎも

レタスサラダと特製ドレッシング

レタスサラダと特製ドレッシング

実は、勘違いして来訪が1日前だと思い込んでおりました。

そのため、食材はそのままスライドしてして使用。

一旦冷えたおにぎりは味噌を塗っての焼きおにぎりとすることになりました。

焼き芋とじゃがバタはアルミホイルのままストーブにのっけて温め直します。

新米の塩にぎり

新米の塩にぎり

焼き芋とじゃがバタ

焼き芋とじゃがバタ

車のドアを閉める音がしたので外へ出ました。

実に30年以上ぶりとなる再会の面々がいました。

学生時代の同窓者が山小舎を訪れるのは、これが2回目ですが、最初の人とは当方不在で会えませんでした。

よくここまで来てくれたと驚くやらうれしいやらです。

再会の挨拶もそこそこに、炭火焼きの開始です。

彼等の泊りは富士見町の別荘。

運転者の手前、アルコールはなしのつもりだったようですが、ここはこちらのわがままで飲んでもらうことにします。

運転の人にはノンアルコールで、申し訳ない!

来訪した4人は日ごろ行き来しているとのこと。

既に全員が引退し、悠々自適の身。

残る心配は自身の健康と、当面の活動。

その活動の一環として、同窓仲間の付き合いがあるようなのです。

炭火焼きを囲んでの話題も同窓者の近況から開始。

山小舎おじさんが気になっていたメンバーの近況を聞いたり、彼らが知りたがっているメンバーの近況を知っている限り伝えたり。

映画研究会時代や学生時代の一生忘れられないエピソードを思い出したり。

山小舎おじさんは、この日の来訪者たちの一応先輩でもあったことから、学生当時はわがまま放題を通しており、彼等はそのいわば「被害者」でもあったので、この日は40何年前の非礼をお詫びすることからスタート。

全員が65歳以上で、現役も引退した者同士、改めてフラットな付き合いをお願いしたい気持ちでした。

昼間から煙もうもうの山小舎に、思わず換気扇を廻す一幕もあり、シードル、ワイン、日本酒と杯も進みます。

気が付くと4時も近づき、これから富士見へ向かう一行は山小舎を後にしました。

用意したお土産は、いつもの自家製ジャムとリンゴ3種類、長芋ハーフカット、自家製干芋です。

リンゴと長芋は秋の信州特産品、旬を迎えた味をぜひ食べてもらいたかったのです。

東京での同窓会での再会、暖かい季節に山小舎での宿泊再会を約しました。

30年以上の実社会でのそれぞれの経験、年輪、時間の経過を感じた再会でした。

山小舎のゲストの種別として、山小舎おばさん関係、孫一家のママ友関係がありますが、学生時代の友人関係がそこに加わりました。

なお、掲載写真に来訪者を写したものも使いたかったのですが、プライバシー保護のアプリを使ったことがないため、未掲載とします。

できるようになったら掲載します。