アラン・レネ

1922年フランス生まれ。

幼少から映画に興味を持つ。

俳優を目指しパリに向かうがのちに映画編集を学ぶために高等映画学院に入学、ジャン・グレミヨンに影響を受ける。

短編映画を撮りはじめ、「ゲルニカ」(50年)、「夜と霧」(55年)などに結実。

59年には、『フランス人である我々が、日本人が体験した原爆被害をどこまで知ることができるのか』をテーマに、ヌーヴォー・ロマン派の作家マルグリッド・デユラスに脚本(テクスト)執筆を依頼し、長編第一作「二十四時間の情事」を日仏合作で製作。

ヌーベルバーグの潮流に乗っての長編デヴューでもあったが、ゴダール、トリュフォーらの「カイエ・デユ・シネマ派」とは異なり、テクスト(脚本=文学性)を重要視し、『社会参加の意識が強く、自分たちの左翼的意見を隠そうとはしないし(後略)』(マルセル・マルタン著「フランス映画1943ー現代」1978年合同出版刊 P94)と称される「セーヌ左岸派」に属した。

代表作に「去年マリエンバートで」(61年)、「戦争は終わった」(66年)。

70年代以降も2014年の遺作発表まで旺盛な制作意欲を見せる。

アラン・レネの初期作から、反ファシズム・反戦を製作動機とした「夜と霧」「二十四時間の情事」を見る。

レネの原点は、スペイン市民戦争のファシズムによる弾圧を糾弾したピカソの力作「ゲルニカ」をモチーフにした初期の短編作品にあった。

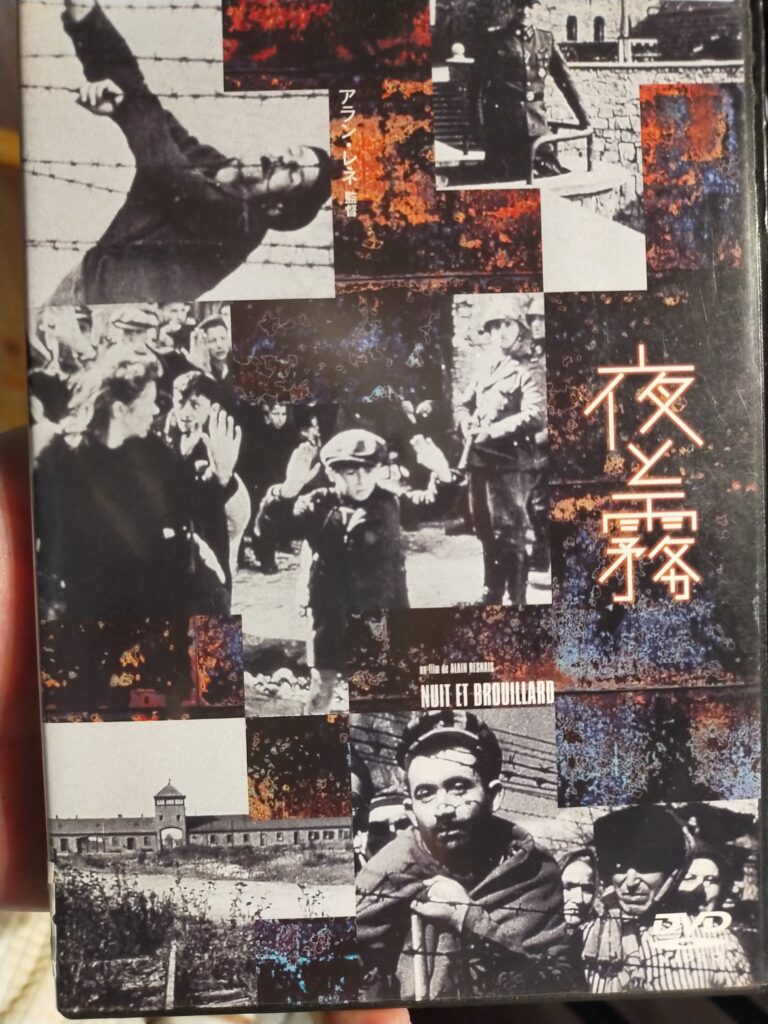

「夜と霧」 1955年 アラン・レネ監督 フランス(アルゴスフィルム)

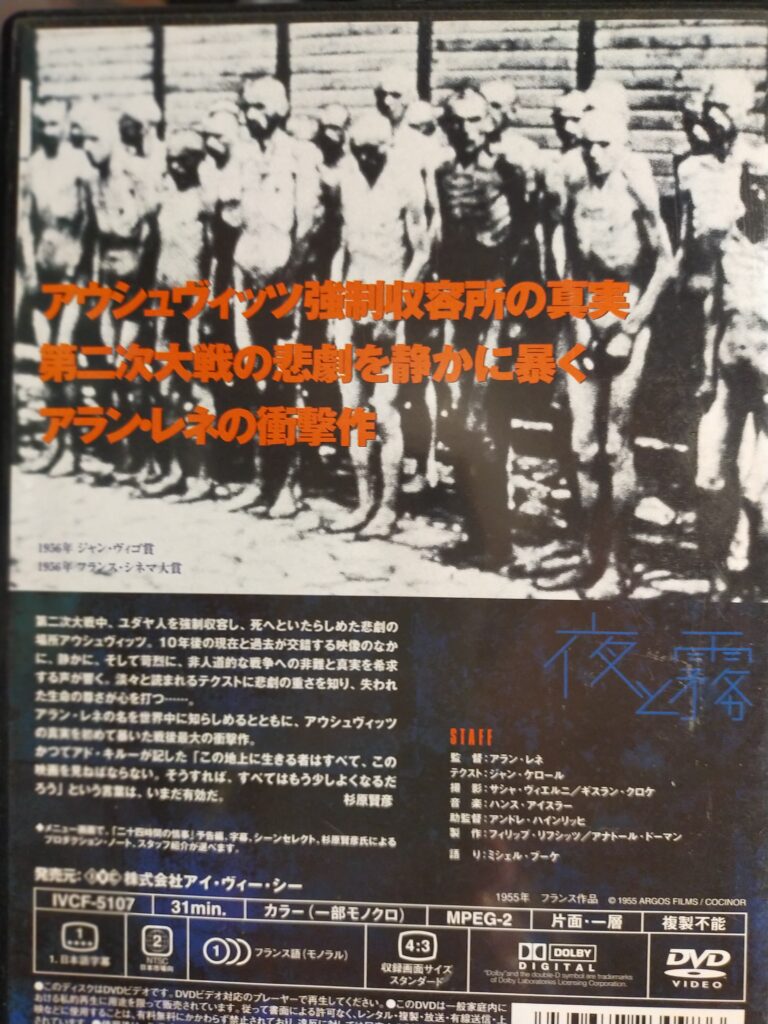

戦後10年、アウシュビッツ収容所解放から10年後に作られた作品。

ドイツによるユダヤ人絶滅収容所の全貌を初めてまとめた映画とされる。

10年後のアウシュビッツ(現地名:オシビエンチム)の夏草に覆われた風景のカラー画面から始まる。

ドイツ国内のナチス党の政権樹立から、ユダヤ人の排斥・強制収容、そして収容所の実像へと時系列に時代を追ってゆく。

家を追われ、貨物列車で移送されてゆくユダヤ人たちの姿は、北米で資産放棄の上、僻地のキャンプに強制収容された日系人を思い起こさせる。

ドイツの戦時収容所にはユダヤ人だけでなく、ドイツ人の政治犯、刑事犯も収容されていたこと。

所内には楽隊や動物園、保育園などがあったこと。

粗暴な看守に対抗する抵抗組織があったこと。

看守用の売春施設(女囚が売春婦)や監獄まであったこと、が語られる。

この時点までは収容所が、刑務所だったり捕虜収容所的な色彩を持っていたということだ。

1942年に親衛隊長ヒムラーがアウシュビッツを視察し『生産的に処分せよ』と指示してから、アウシュビッツが絶滅収容所になった。

ガス室と大規模な火葬施設が作られた。

のちに火葬施設が不足し、死体はバーナーで焼かれたり、野焼きされた。

死体の毛髪は毛布に、遺灰は肥料に転用された。

1945年には収容人数を10万人規模に拡大するとともに、囚人を労働力として活用すべく、ジーメンスなどの国内企業が進出した。

そして連合軍の進出により解放された。

映画は『この責任はだれにあるのか。今も戦争は終わっていない。』と語って終わる。

連合軍の解放場面に問題の解決感は漂わない。

『900万人の霊がさ迷う』とのナレーションも。

この数字は事実誤認とはいえ、フランス映画らしい真実追及の客観性に満ちた作品である。

製作はアナトール・ドーマン。

独立プロ:アルゴスフィルムを立ち上げ、後に「男性・女性」(66年 ジャン=リュック・ゴダール監督)、「バルタザールどこへ行く」(66年 ロベール・ブレッソン監督)などの意欲作をプロヂュースし、「愛のコリーダ」(76年 大島渚監督)「パリ・テキサス」(84年 ヴィム・ベンダース監督)までを作った。

テクストを書いたジャン・ケロールは収容所から生還した作家。

その言葉は作品のナレーションとして語られる。

「二十四時間の情事」 1959年 アラン・レネ監督 日仏合作(大映=アルゴスフィルム)

この作品はいくつもの切り口を持っている。

・監督アラン・レネの「ゲルニカ」「夜と霧」から続く『戦争の傷跡を告発する』作品の系統から。

・大映とアルゴスフィルム(永田雅一!とアナトール・ドーマン!)のダイナミックこの上ない邂逅と企画実現の経緯から。

・欧州戦争の癒えぬ残像にヒロシマを重ねた脚本のマルグリッド・デュラスの着眼点から。

・欧州と広島という難しい二つの悲劇を奇蹟的に結合させた主演のエマニュエル・リヴァの存在から。

それらの切り口のいずれもが化学反応を起こしたハレーションゆえに、この奇蹟的な映画が誕生したことがわかる。

映画はケロイドの腕が自らの体を撫でまわすシーンと、汗にまみれた男女の腕がお互いの体を撫でまわすシーンのモンタージュから始まる。

短編映画「ゲルニカ」でピカソの絵画を撫でまわすように撮ったアラン・レネの真骨頂だ。

病院の廊下や、原爆資料館の展示物を撫でるようにとらえる移動撮影がモンタージュされる。

反戦映画のロケで広島を訪れているフランス人女優(エマニュエル・リヴァ)と日本人建築家(岡田英次)が出合う。

いや出会いは描写されない。

二人が汗みどろになって抱き合っている場面が二人の出会いのスタートだ。

翌朝、ベッドでコーヒーを飲んだり、一緒にシャワーを浴びるシーンもあり、デユラスの脚本は男女関係の描写が生々しい。

男女の出会いに理屈も何もない、出会った以上は生々しい関係こそ不可欠。

これはフランス映画らしさであり、脚本のマルグリッド・デュラスらしさでもある。

のちに自伝的小説「愛人ラマン」を発表する、仏印サイゴン生まれのデユラスらしく、フランス女性がアジア人の現地人と性愛関係を結ぶ設定はこなれている。

エマニュエル・リヴァのナレーションでデユラスの脚本が語られてゆくことのこの上ない心地よさ。

デユラスのセリフを忠実に、まじめに再現してゆくエマニュエル・リヴァ(と岡田英次)の信頼感というにふさわしい演技。

東洋人と相対する白人女優ということで、心配があったが、岡田英次と対するときのエマニュエル・リヴァには、若干の戸惑いはあったものの、時には好奇心に彩られた信頼感にあふれ、上から目線の蔑みなどはなく、自らの演技に徹しているのがよくわかる。

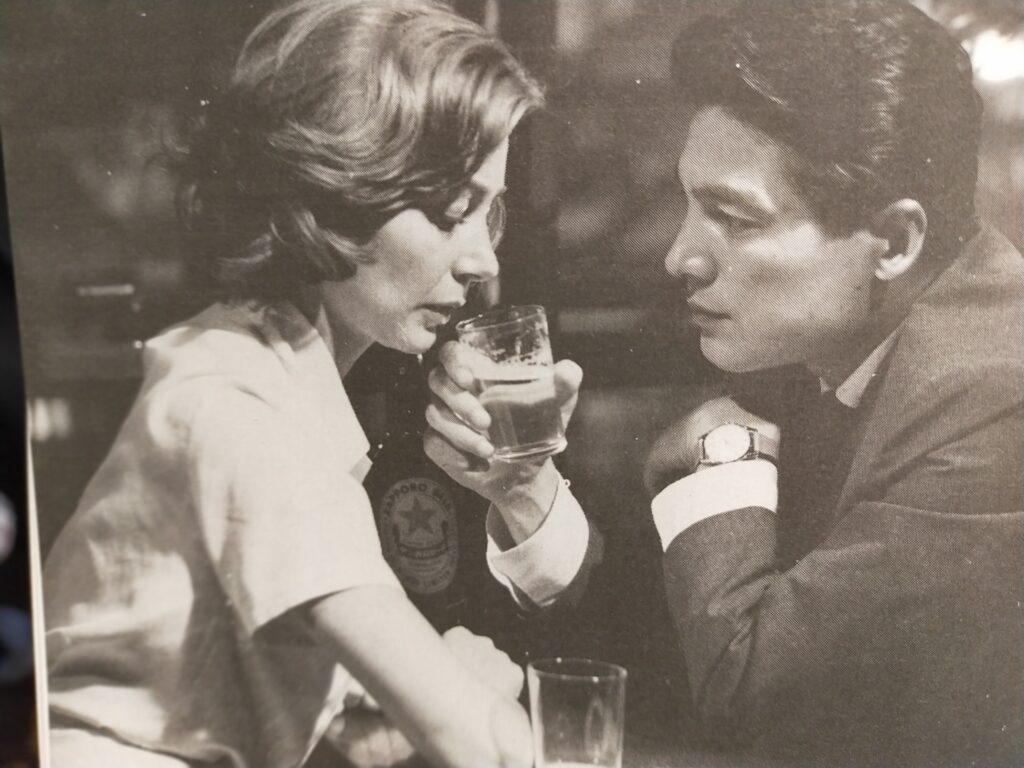

二人は二度の逢瀬(彼女の宿泊先と彼の自室)を経て、離日の時を迎えるが、それまでの空き時間、広島の町を愛する彼女とともに過ごす、繁華街の「テイールーム・どーむ」という名のカフェで。

このカフェ(バーというか洋酒居酒屋というか)での二人のやり取り(リヴァのほとんど独演)がこの映画のハイライトだ。

広島にとどまれと迫る男。

男に惹かれながらも、戦争中の心の傷が癒されない女。

彼女にとってその身がパリにあろうとも、広島に在ろうとも安らぎとはならないのだ。

女は18歳の時、ヌヴェールという地方都市でドイツ兵と恋に落ちた。

生まれて初めての恋に『死んでもいい』と思った。

ヌヴェールに解放軍がやって来るその日に恋人は、待ち合わせのローヌ河畔で狙撃され、彼女の腕の中で死んでいった。

彼女はドイツ兵と通じたことで髪の毛を刈られ、また家族によって地下室に閉じ込められた。

現在のパリの家族にもあかしていない傷だった。

ヌヴェールでの傷を告白し、目の前の男との愛に悩む女。

テイールーム・どーむで女の苦悩が語られる。

その顔に照明は当たらない。

女が男の腕に崩れ落ちたとき、男の腕に当たっていた照明が女の顔を捉える。

まさにこの映画の核心を表すような、暗さを基調にした照明は大映スタッフのなせる業なのか。

「夜の河」(56年 吉村公三郎監督)で山本富士子の京都のお茶屋でのラブシーンを徹底したバックライトで表現した、大映京都の職人・岡本健一の照明を思い出す。

また、テイールーム・どーむでのシーンに、日本の歌謡曲や盆踊りの音がかぶさる。

特に歌謡曲が流れ、女のヨーロッパでの忘れられない傷が語られる場面は、時空を超えた異化効果に満ちた場面となった。

まったく異なる文化、地域が画面で融合する。

背景にはアラン・レネの『撮影地日本に対する前向きな好奇心』があったのだろう。

これがデユラスの脚本にあったのだとしたらその創作力に感服する

ヒロシマとヌヴェールを対比させ、融合させる試みを持った作品。

ヒロシマに対する表面的な理解(これについては、女に向けて『君は広島で何も見ていない』と男に語らせている)に対して、ヌヴェールで女が生涯の傷を追う描写の数々の深刻さ、残酷さが格段にリアルで、そこにフランスと日本の認識の断絶が表れてもいるが。

女と男は語り合ううちに、忘れることに恐怖しつつも、ヌヴェールを忘れてゆき、男に対し『あなたの名はヒロシマね』という。

男は『君の名はヌヴェール』と言って映画は終わる。

戦争と、恋と、故郷に傷ついた女性にとってこれは救いの言葉なのだろうか。

長編第一作が日仏合作映画というアラン・レネ。

己のスタイルを崩さず、かといって脚本のデュラスへのリスペクトも維持し、またロケ地日本への好奇心と尊重もある作品を作った。

山場のテイールーム・どーむでの男女の芝居の演出も上手かった。

これにはスタッフの協力もあるが、スタッフの協力を引き出すのも才能だろう。

エマニュエル・リヴァはロケで広島に滞在中に自らのカメラで広島の町をスナップしていた。

のち(2008年)にその写真集が日仏で出版された。

当時の広島の街角や市井の人の日常が写っている内容だったが、彼女の被写体に向けての親しみと好奇心にあふれたものだった。

また、はるか昔に見た本作は、大映マークで始まる日本配給版で、大映マークの後にはお馴染みの『製作 永田雅一』と縦書きのクレジットがあった。

アラン・レネ作品にしては、と激しい違和感を感じた事を思い出すが、今にして思うのは、大映スタッフの全面協力がなければなしえなかった企画であったろうということである。

(おまけ) 1982年3月のアウシュビッツ

山小舎おじさんがアウシュビッツを訪れたのは、バックパッカー旅も1周年を迎えたころ、今から43年前のことでした。

西ベルリンのポーランド大使館(領事館?)で50マルク(5000円ほど)でポーランドの10日間だったか1週間だった加のビザを入手。

西ベルリンから列車でポーランドのポズニナへ入りました。

アウシュビッツ(現地名:オシビエンチム)はローカル列車しか止まらないため、最寄りのカトビツェという中都市まで行きました。

カトビツェの町は、石炭ストーブを燃やしたススの臭いが漂っており、かつての北海道の冬を思い出させました。

当時のポーランドはバックパッカーには塩対応でした。

まず安宿(国営旅行会社直営の宿、ユースホステルなど)が見つかりずらい上に、たどりついても宿泊を断られることがありました。

また、街行く人はうつむいて早足に通り過ぎてゆくイメージです。

話しかけてくるのは、ドルと現地通貨を交換したがる闇両替の男くらいでした。

当時のポーランド・ズロチの闇レートはドルと交換すると使えきれないくらいズロチをもらえました。

また、観光案内所以外に英語が通じる場所がない印象です。

レストランではメニューはあるものの、あれはないこれはないで、出てくるのはビーツの真っ赤なスープ(そこに餃子が浮かんでいることも)だけのことが多くありました。

カトビツエから、窓が汚れ、なんだったら割れたままの普通列車でオシビエンチムの駅へ。

そこから路線バスで収容所跡へ行きました。

下りる停留所がわからずキョロキョロしていると、乗客の女性がここだよと教えてくれました。

収容所跡は整備させれた博物館のようになっており、観光客がチラホラいました。

卒業旅行で来ている、富山県滑川出身の慶応大学生と知り合いました。

”アルバイト・マハト・フライ”という、囚人に労働を喚起する収容所の標語が、よくみる写真そのままにゲートに掲げられていました。

靴やメガネなど囚人の遺品がほこりにまみれてガラス越しに積み重ねられていましたが、女性から刈られたであろう遺髪の山の金髪が記憶に残っています。

2段ベッドが連なる収容室の中央には、むき出しの水洗トイレがありました。

収容室の床はタイル張りだったと思います。

囚人の尊厳は否定しつつも、清潔に留意し、尊厳以外の部分は合理的に運営しようとするところにドイツ人らしさを感じました。

「夜と霧」に出てくるトイレは穴が開いただけのものが並んでいましたが、そういった場所もあったのでしょう。

ガス室と火葬施設ですが、レンガ造りのガス室はともかく、同じくレンガ造りで一人ずつ焼くスタイルの火葬施設が2基だけ並んでおりました。

これじゃ大量に焼けないな、と思ったものでした。

「夜と霧」では大規模な火葬施設と野焼きの場面がありました。

広大な収容所跡を巡っているとたった一人になることが多くありました。

既に戦後37年を経過し、地元のポーランドにはほぼ縁がなく、しかし膨大な保存費用が掛かる(費用負担はだれが?)であろう収容所の背景はいったい?

マルグリッド・デュラスが「二十四時間の情事」のテクストで冒頭に喝破したように『アウシュビッツの何も知らず、何も見ていない』のです。

ましてや戦争を知らない世代の東洋からの旅人にあっては。

茫漠たる思いに駆られながら売店で、”アルバイト・マハト・フライ”を掲げた門の絵葉書を買って送った記憶があります。

ここへ来た記念としてのみの意味として。

アウシュビッツを見た後、クラコフ、ワルシャワと移動しました。

ワルシャワでは、ユダヤ人ゲットー跡とされる場所に行ってみました。

そこには巨大な壁のようなモニュメントが建っており、周辺は数階建てのアパートが整然と並ぶ団地になっておりました。

ソ連軍の到着を目前にしたワルシャワ市民が占領軍に対して立ち上がった、ワルシャワ蜂起の記録フィルムが見たくて旧市街にある博物館にも行きましたが、英語が通じないうえに休館でした。