農村歌舞伎と山塩で有名な大鹿村に行ってきました。

大鹿村は、伊那谷と南アルプスの間を走る国道152号線・秋葉街道沿いにある村です。

山間にある大鹿村に通じているのは、南北に走る秋葉街道と、伊那谷の松川町から山を越える道が2本あるだけです。

山小舎から大鹿村を目指すには、いつもの杖突街道で高遠へ出て、秋葉街道を南下します。

秋葉街道の途中には長谷村、分杭峠があります。

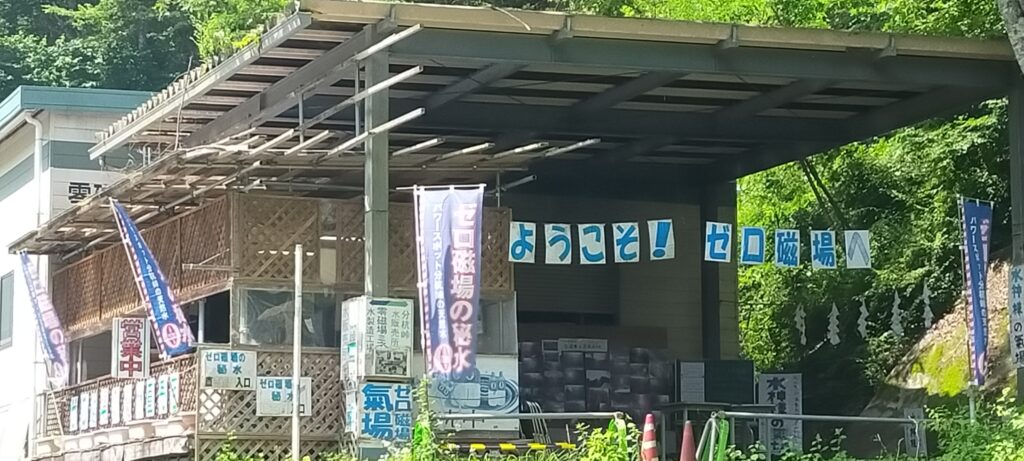

九州から東西に列島を横断し、諏訪湖へと続く中央構造線上にある分杭峠は、「ゼロ磁場」としてスピリチュアルな名所となっています。

軽トラ流れ旅では、まず恒例の杖突峠を越えて、高遠に行きました。

そこの直売所をのぞき、タマリーという液肥を買い求めます。

この液肥は野菜の根の張りに効果的なのです。

まお。この日はお米の入荷はないとのことでした。

高遠から国道152号線・秋葉街道を南下します。

まもなく道の駅・南アルプスむら長谷が見えてきます。

なおも進むと右手に巨大な美和湖というダム湖が見え隠れします。

交通量は少なくなります。

左手には広々とした河川敷が広がり、採石場などが建っています。

このあたりでは砕石採砂が許されているのか、または河川工事の最中なのか。

交通量のほとんどない山道を登ってゆくと、伊那谷の駒ケ根への分岐点の中沢峠を越え、いよいよ分杭峠です。

ゼロ磁場ということで全国から「気」による癒しを求めるファンを集める分杭峠。

駐車場がないので、長谷村からのシャトルバスがシーズン中は運行しているとのこと。

狭い秋葉街道沿いの分杭峠を越えるとそこは大鹿村の領域です。

中央構造線沿いのこのあたりには、地層の断絶が露呈した「露頭」があちこちにあります。

分杭峠近くにも北川露頭という場所がありました。

北川露頭を見て街道を下ってゆきます。

何となく集落になってきたなと思うと大鹿村の中心部です。

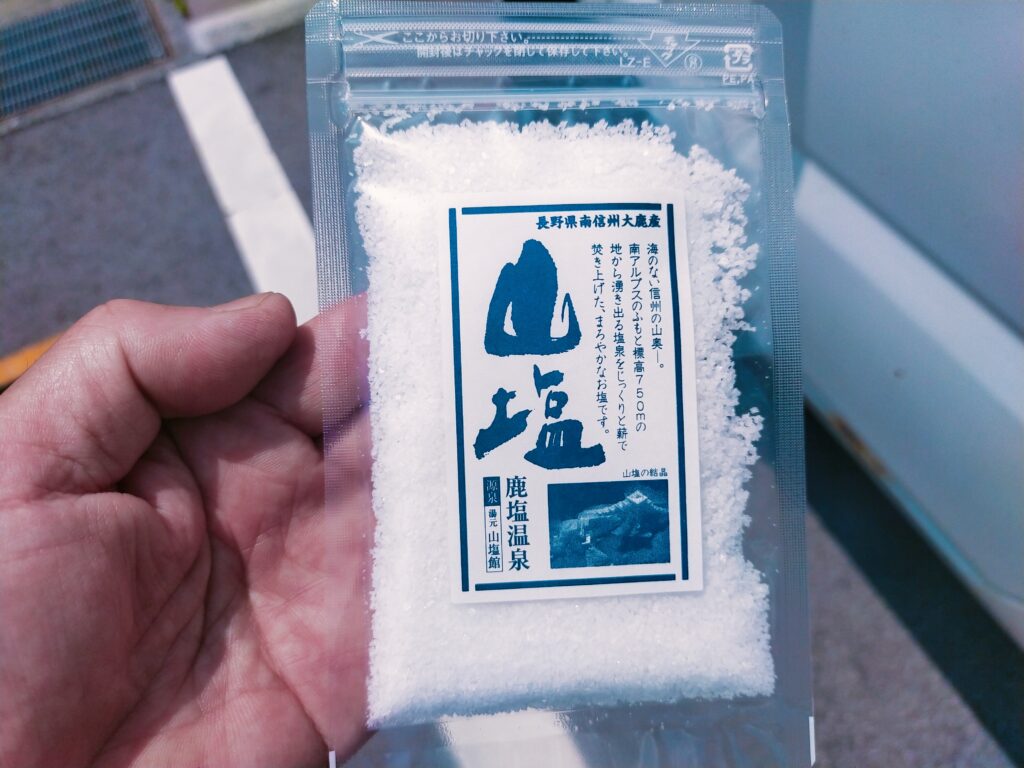

まずは山塩を求めて、「塩の里」によってみます。

道の駅のように、直売所と食堂が併設している施設です。

人気のない塩の里でしたが、山塩は売っていました。

山塩とは岩塩でも、昔海だった場所で採れる塩でもなく、中央構造線の岩盤の間に流れ込む海水が温泉と混じって噴出したものを煮詰めて作ったものだそうです。

直売所ではそのほかに蕎麦の乾麺と味噌を買いました。

近くの山塩館という温泉は立寄り湯はしていないとのことで、食事をすべく道の駅・歌舞伎の里大鹿を目指しますが、その前に春の歌舞伎が行われる神社と、中央構造線博物館を見ることにしました。

大鹿村の郷土博物館・ろくべん館と中央構造線博物館は隣接しています。

ろくべん館は入場無料。

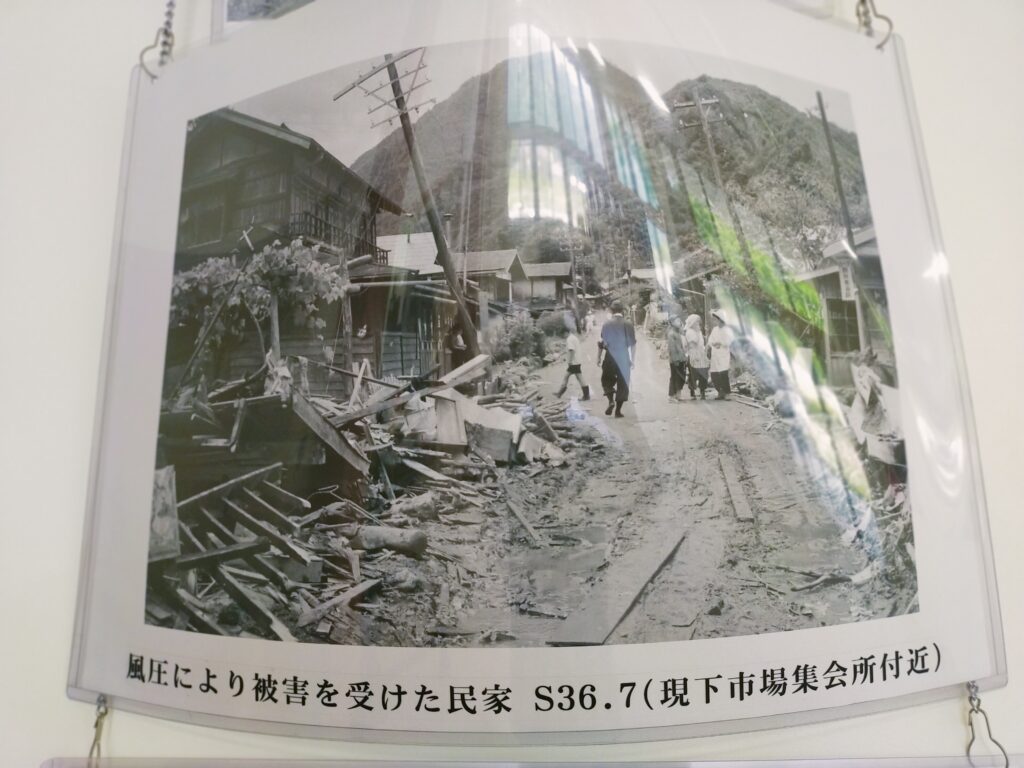

ここの展示を見て知ったのですが、大鹿村は昭和36年に村の中央部を流れる川の氾濫と、大西山の山崩れで多数の死者を出す大災害に見舞われていたのです。

ろくべん館から程近くの一部が露呈した山は大西山だったのです。

その当時のニュース映像などを見るにつけ、山間の災害の大変さが痛感されます。

大西山の山崩れは、中央構造線に構造的原因があり、そこに大雨で地盤が緩んだためとのことでした。

今に続く、河川工事のダンプの列や川沿いの砂利、砂の山々は60年前の自然災害の復旧ですが、根本的には中央構造線上の村の宿命のように見えました。

道の駅で昼食です。

どれもボリューミーで魅力的なメニューですが、蕎麦とカツ煮のセットにしました。

田舎の食堂のお約束はご飯の盛がいいことと、腹いっぱいのボリューム感です。

お腹も気持ちも満足です。

直売所を一回りして、山塩ジェラードブルーベリー乗せをデザートに食べて大鹿村を後にしました。