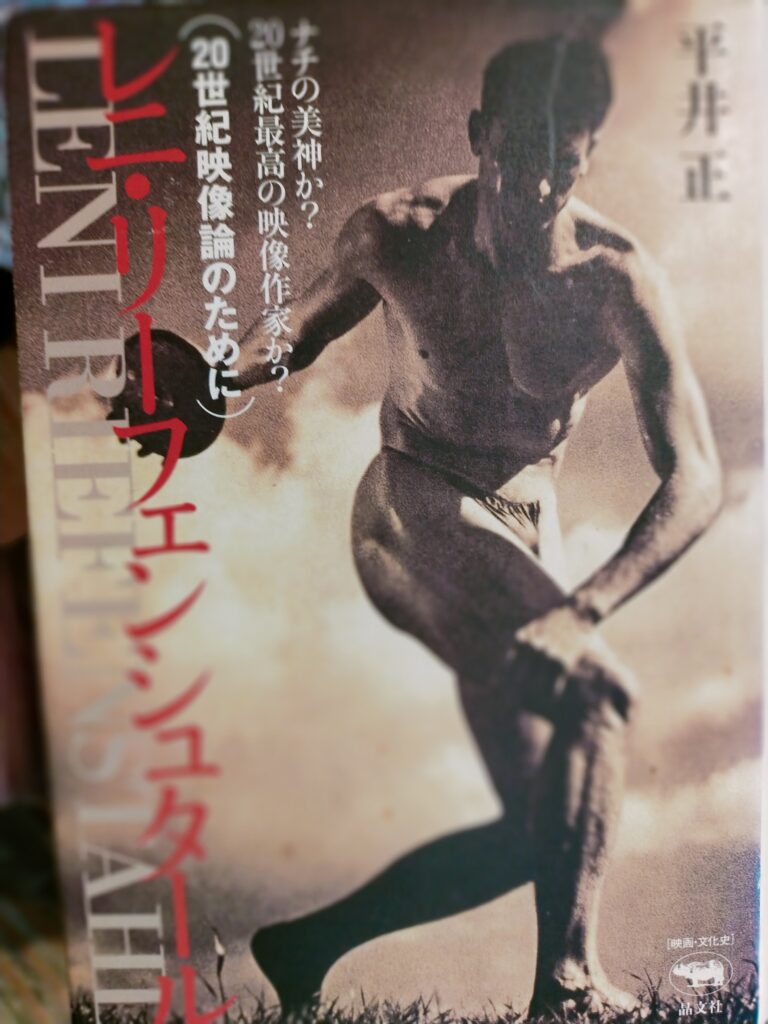

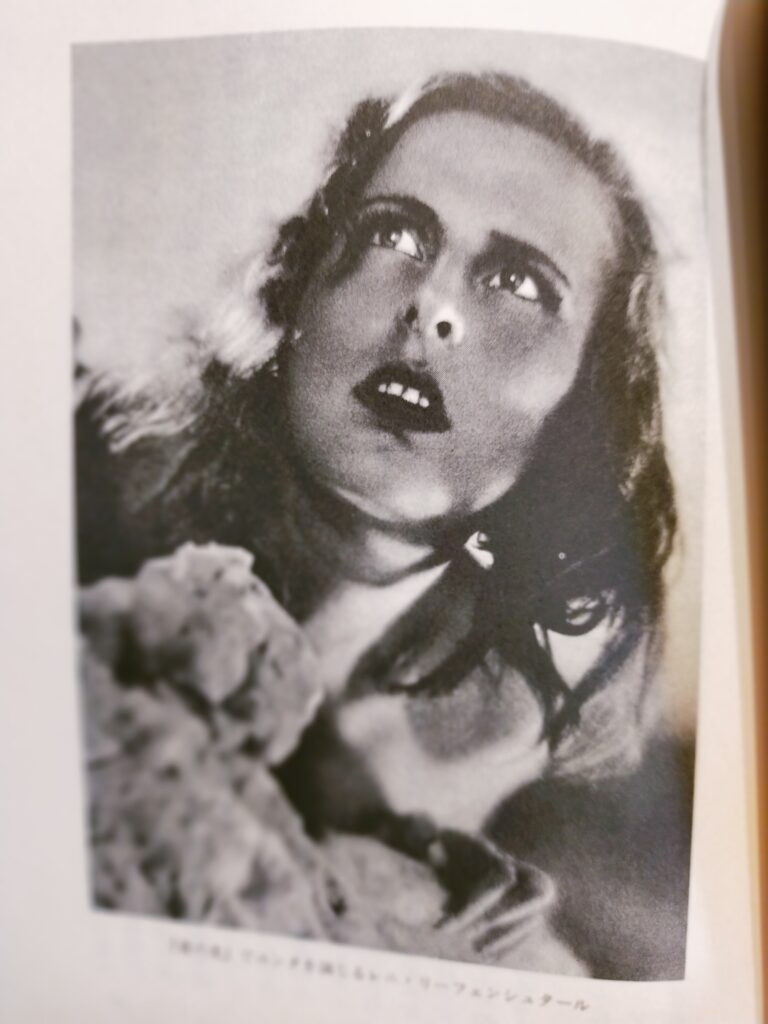

レニ・リーフェンシュタール

1902年ベルリン生まれ。

マレーネ・デートリヒの1つ年下。

裕福な両親の元幼少からダンスに熱中し、一時は国内でダンサーとして有名になるがケガで挫折する。

1924年ベルリンで「運命の山」という山岳映画に出会い感銘を受け、主演のルイス・トレンカーに会いにドロミテ地方という山岳地へ。

後日、ベルリンで監督のアーノルド・ファンクと会い、次作「聖山」の出演契約を結ぶ。

山岳経験もスキーも初心者だったが、撮影と並行して習得に努力し、その後ファンクの作品に出演していった間に、登山、スキーなどに関して熟達していった。

ファンク作品に出演しいて学んだのは、山岳のすばらしさと映画製作、特に編集について習得したことだった。

この間、「嘆きの天使」キャステイングと撮影のためにドイツを訪れた、ジョセフ=フォン・スタンバークの元にも売り込みに出かけるが、スタンバークは無名のマレーネ・デートリッヒに決めており、不発だった。

1932年には、当時政権を握る直前だったナチス党のヒトラーの演説を聞き感銘を受け、手紙を書く。

後日ヒトラーから面談の申し出があり、その後の「意志の勝利」「オリンピア」の製作につながる。

以上は、「ナチの女神か?20世紀最高の映像作家か?(20世紀映像論のために)レニ・リーフェンシュタール」(平井正著 1999年晶文社刊)からの要約です。

ここまでのリーフェンシュタールの半生は、目立ちたがりというか自分の欲望達成のためには直情径行、最大限の努力を払い、目指すところ(ファンク、スタンバーク、ヒトラー)に直談判を辞さず直行するという特性を見せています。

それに付随して登山、スキー技術、編集技術など、必要な技術習得に努力を惜しまず、それぞれ最高レベルのものを習得しています。

それは、山岳のすばらしさ、編集の要諦などに必要な感性を、彼女が備えていたことを示します。

平井正の著書もそうですが、ナチスとともにリーフェンシュタールを完全否定するのが、マスコミに限らずのお約束になっています。

ですが、同著113ページの写真を見る限り、リーフェンシュタールの卓越した記憶力と「オリンピア」で記録された演者(アスリートたち)の間の幸福に満ちた関係性を認識せざるを得ないのです。

1977年に74歳で来日したリーフェンシュタールに「オリンピア」の出演者でメダリストの田島直人(64歳)と西田修平(67歳)が駆け付けた際、彼女は二人に「ニシダ?タジマ?」と呼びかけ、元アスリートらは「レニさんいつまでも若いなあ」と応じたというのです。

これは旧作名画の監督と出演者が後日再開したときのような光景ではないでしょうか。

又、当時日本人として金メダルを受賞し、戦後韓国に戻った(自身の受賞記録を日本から韓国に変更させた)マラソンの孫基赬も、ソウルからリーフェンシュタールに会いに駆け付けたというのです。

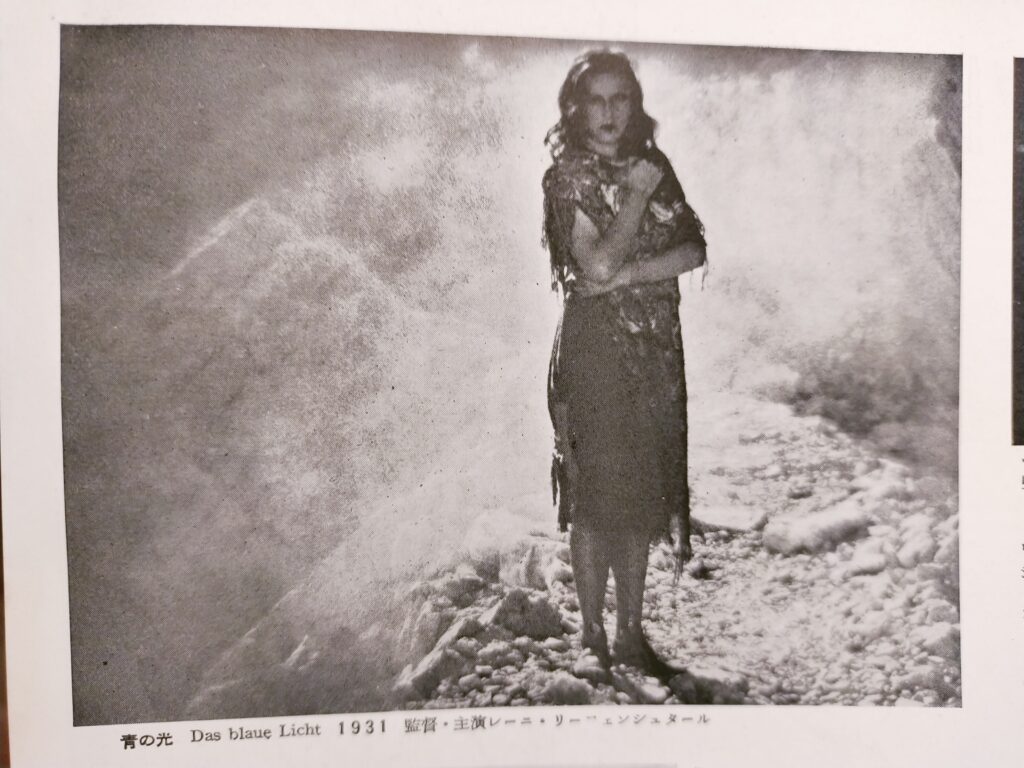

青の光 1932年 レニ・リーフェンシュタール監督 ドイツ

滝が流れ落ち、牛が遊ぶ山岳地方サンタマリア。

ドイツ領からイタリアへ入ったあたりの山間の村。

山の放牧小屋で、牧童の少年と暮らすユンタ(レニ・リーフェンシュタール)をめぐる物語。

19世紀になるころ、馬車で村にやってきた絵描きがいた。

村の居酒屋に水晶や珍しい木の実を売りに来たユンタという娘を見掛ける。

裸足でボロボロのスカートを身に着けた姿。

村人は、里から離れ、だれとも交わろうとしないユンタを蔑視(畏怖)している。

ユンタが、訳アリの存在(非常民、異民族、異教徒など)でまた、山岳に象徴される自然と交流できる存在であることがわかる。

村の若者は自分たち「常民」の外の存在であるユンタに、常民同志ではしない卑猥な誘いをかけることもある。

これまでアーノルド・ファンクの山岳映画で鍛えられてきたリーフェンシュタールの山との親和性が見事。

ロングショットで、身一つで岩山を上り下りする彼女の姿が捉えられる。

この映画のもう一つの主人公がアルプスにつながる山岳そのものであることがわかる。

そのうえで、破れたスカートの裾から素足を太腿まで出して動き回るユンタに、泰然とした自然に対比する人間の女性の生命、生々しさを表現するリーフェンシュタールの自作自演が際立つ。

村には「満月の夜、山が青い光に包まれ、若者が山に引き込まれて転落死する」という言い伝えがある。

その原因がユンタにあるとして村人が彼女を追いかける。

一方、画家はユンタに興味を持ち、山の放牧小屋にたどりつき、ユンタと少年と小屋に逗留する。

画家に対してはユンタも心を開く。

が、画家は村に帰って水晶の場所を村人に教えてしまい、挙句収奪された水晶で貧しい村はバブルってしまい、ユンタは絶望し死んでしまう。

後年、自動車でサンタマリアにやってきた旅行者は村の少女にユンタの写真をイコンにした土産を売りつけられ、少女の説明により彼女の伝説に接するのであった。

本作はリーフェンシュタールがそれまでのキャリアとしてきた山岳映画を舞台に、自らの主演で伝説のヒロインを描き上げたもの。

一筋縄でいかないのは、舞台の山岳そのものに十分なリスペクトを表現していること、またのちのドキュメンタリスト・リーフェンシュタールの面目躍如?なのか、サンタマリアという村そのものに民俗学的とでもいうべき興味を示していること。

実際の村人を採用し、その表情を捉えるカットには芝居では表現できない深さがあった。

決してリーフェンシュタールが自らの悲劇のヒロイン性にのみ酔った作品ではなかった。

ただ、リーフェンシュタールが一番描きたかったのが、ユンタという女性像だったのは事実。

破れたスカートから太腿をむき出し、岩山をよじ登る。

その生命と動きを表現したかった。

実年齢が29歳のリーフェンシュタールはユンタにはややトウが立ってはいたが、余人をもって代えがたし。

リーフェンシュタールの表現者としての意欲、欲望が前面に出た作品ではあるが、一方で余白を彩る様々な視点の豊かさが、余韻をもたらした作品でもあった。

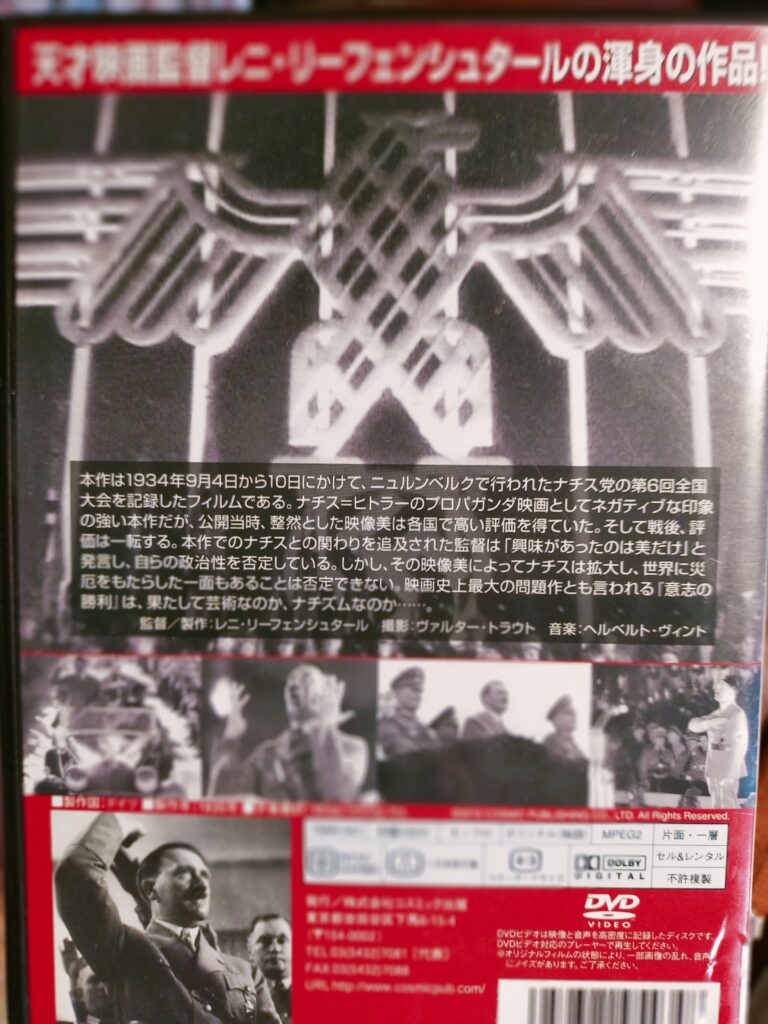

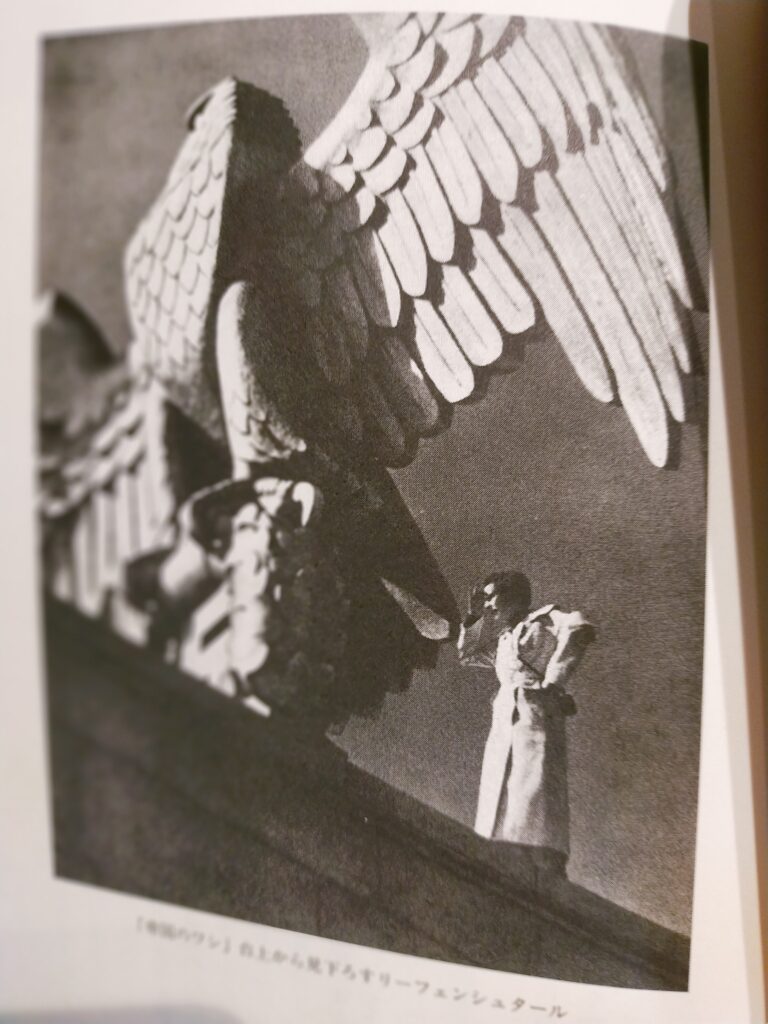

「意志の勝利」 1935年 レニ・リーフェンシュタール監督 ドイツ

1934年、ドイツ・ニュールンベルグで開かれたナチス党大会を記録した作品。

当時のドイツは、第一次大戦敗戦の天文学的な賠償金支払いによるハイパーインフレと心理的ダメージにより国民の閉そく感が広がっていた。

一方、ヒトラーが率いる国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス党)は、国民の閉そく感打破の期待のせいか、1932年の選挙で第一党となり、やがてヒトラーが首相指名された。

翌年の第6回ナチス党大会は党大会と称しながら、国家による国威発揚を掲げてのものと区別がつかないものとなった。

「青の光」に感銘を受けたヒトラー以下ナチスの首脳部は、一方で映画を重要なプロパガンダ装置と認識し、利用しようとしていた。

1942年から44年にかけてのドイツ国内の映画人口は10億人を超えており、ナチス首脳によるプロパガンダとしての映画の位置づけは的を得ていた。

そういった背景にあって、自らの欲望に忠実で、映画界の権力者に一直線で取り入る行動力を持つリーフェンシュタールとナチスの出会いは必然であった。

ドイツ国民の空気が「労働者重視、積極的な公共投資(アウトバーン建設など)、減税、農業重視、若者優遇」を高らかに謳うナチスに現状打破の期待を持っていたことは事実だった。

一方で過激な反共、反ユダヤ金融主義を掲げ、挙句は国会放火など直接暴力に訴える野蛮さへの忌避反応があったことも事実だが、ドイツ国民が過半数には満たぬまでも選挙で第一党にナチス党を選んだこともまた、事実だった。

ドイツ人の映画監督(兼女優)として売り出し中だった、目端の利くリーフェンシュタールが、ドイツ国民の救世主として時流に乗っていたナチスに「一枚かんで出世して権力者になって」やろうと思わない方が不思議だ。

そのためにリーフェンシュタールはナチスの協力者として生涯の烙印を押されることになったが。

ナチス党というよりヒトラー個人に支持されたリーフェンシュタールは、党大会の記録映画に着手した。

120人のスタッフ、16人のカメラマン、30台のカメラ、各チームの録音、照明スタッフ、22台の撮影用自動車が動員され、38メートルの高さを上下する撮影用エレバーター、20メートルの移動レールなどが準備された。

一方、党大会そのものの準備には、アルバート・シュペアーという建築家による会場設計と式典の演出があった。

ニュールンベルグのツェッペリン飛行場を会場に、ベルガモ神殿を模した巨大な建造物を建て、ドイツの象徴・金色の鷲を頂き、巨大な柱からはハーケンクロイツの旗を何本も垂らした。

ベルガモは古代ローマ時代に発展した文化で、その遺跡をドイツが発掘したという因縁があった。

リーフェンシュタールはヒトラーの全面協力の元、これら大時代的なセットの上部、側面に撮影用機材を取りつけ縦横無尽にカメラを回した。

時にはカメラマンにローラースケートを履かせて撮影した。

ナチスの大物たちは、会場を思うがままに動き回るリーフェンシュタールを妨害した。

カメラマンを締めだし、移動レールを解体し、投光器を消した。

「撮影しているリーフェンシュタールを見にニュールンベルグへ来たわけではない」というわけだった。

だがもともとがナチスの政策上の事柄を何も知らず、関心もなかったリーフェンシュタールにとっての最大の関心事は、演説と行進にまみれた素材からどうやって退屈ではない映像を編集できるか、にあった。

そのためには、行事の時間的順序を入れ替え、気に入らなかった場面はスタジオで撮り直しさえした。

ヒトラーが乗ったユンカース輸送機がニュールンベルグを目指す開巻シーン。

空中からユンカースを捉える晴れやかでスピード感豊かな空中撮影。

機影が町をかすめるカット。

リーフェンシュタールがファンクの映画(「SOS氷山」)で体験した影響がみられる。

飛行場から会場までのパレード。

ヒトラーが乗ったメルセデスのオープンカーを捉える移動ショット、ヒトラーの肩越しに沿道の群集を捉えるショット、遥か上空から車列を捉える俯瞰ショット、の流れるような編集。

その合間には熱狂して迎える市民たちの表情がカットインされる。

それほど関心を示さない、貧しい庶民の顔もはさまる。

ハーケンクロイツの旗の下にたたずむ猫の姿も。

ドイツ映画の理論的な伝統の上に、リーフェンシュタールの個人的眼差しを加味したカットも挟まった編集がテンポよい。

会場に集まった党員なのか、国家的動員なのか、若者たちのテント村が整然と並ぶ。

朝になり身支度して、薪を炊事場に運ぶ。

給食、レクレーションまでの整然とし、はつらつとした動きは新生ドイツの未来を表す!

同時に、教会の鐘の音、民家の煙突から立ち上る煙の描写もある。

新生ドイツは働く庶民の味方である!

アルプス地方の様々な民族衣装を着た女性らが来賓に集まる。

新生ドイツは国内の民族融合を目指す!

副総裁ルドルフ・ヘスの開会宣言から大会は始まる。

日本代表の姿もある。

来賓の挨拶。

ヒトラーの演説。

どれもカンペを見ずに勢いよい。

皆、労働の大切さ、農業(自給自足)の大切さ、若者への期待を謳いあげる。

大会は夜も続く。

夜にクライマックスを持ってくるように、サーチライト、松明、花火などで演出したのも、全体の設計者シュペアーとのこと。

参加者の活力に驚く。

ヒトラーはハーケンクロイツの腕章を巻いているが、胸にはドイツ国防軍の印である鉄十字のワッペンをつけている。

首相になり、国軍を指揮する立場となったことを示している。

演説でも再三にわたり「一つのドイツ」のフレーズが出てくる。

ドイツが様々な地方の歴史と地理的区分をもった連邦国家であることがわかる。

ドイツ国家全体の指導者としての立場をヒトラー自身が意識していることも。(大会の直前に、ヒトラーは盟友の突撃隊長レームを銃殺している。ライバルの粛清であり、またナチス党を主義者のみのものから、国全体のものにしようという政治的判断である。)

後半の行進(ナチス党員の行進なのか、一般民兵の行進か)のシーンでは、鉄十字をつけた国防軍の将校がナチス式ではなく、一般軍人式の敬礼をするカットも収められている。(ドイツ国防軍がナチス党大会に初めて参加した年だったという)。

ハーケンクロイツの巨大な旗を支える柱の途中に、撮影用のエレベータが上下しているのが見えるカットもある。

約1週間の大会の最終日、見ているこちらも疲れ切っている。

ヒトラーの閉会演説、内容は変わらないのだがカンペに目を再三落としながらしゃべっている。

これでは最近の日本の政治家と変わらない。

威勢のいいことを言って陰で利権をむさぼっているだけではないか政治家は、との疑念は・・・当時の庶民はそこまで疑わないか。

まあ、ヒトラーは象徴として存在していることは空気感で伝わっているが。

壮大な舞台装置と一糸乱れぬ大衆行動を主軸とした国家プロバガンダ大会は、その様式のみが、ソ連、中共、北朝鮮などの国家、創価学会などの新興宗教に換骨奪胎して受け継がれた。

その表面的模倣には歴史の学びも、ポリシーも感じられないが。

またリーフェンシュタールが示したドキュメンタリーの手法は、記録映画などに一般的手法として受け継がれ、定着している。

新生ローマ時代からの歴史を持つニュールンベルグでは、戦後、戦勝国よる軍事裁判が開かれた。

この場所が、ドイツの戦犯を裁く地として選ばれたのは、戦勝国による見せしめ、意趣返しによるものであることは明らかだった。