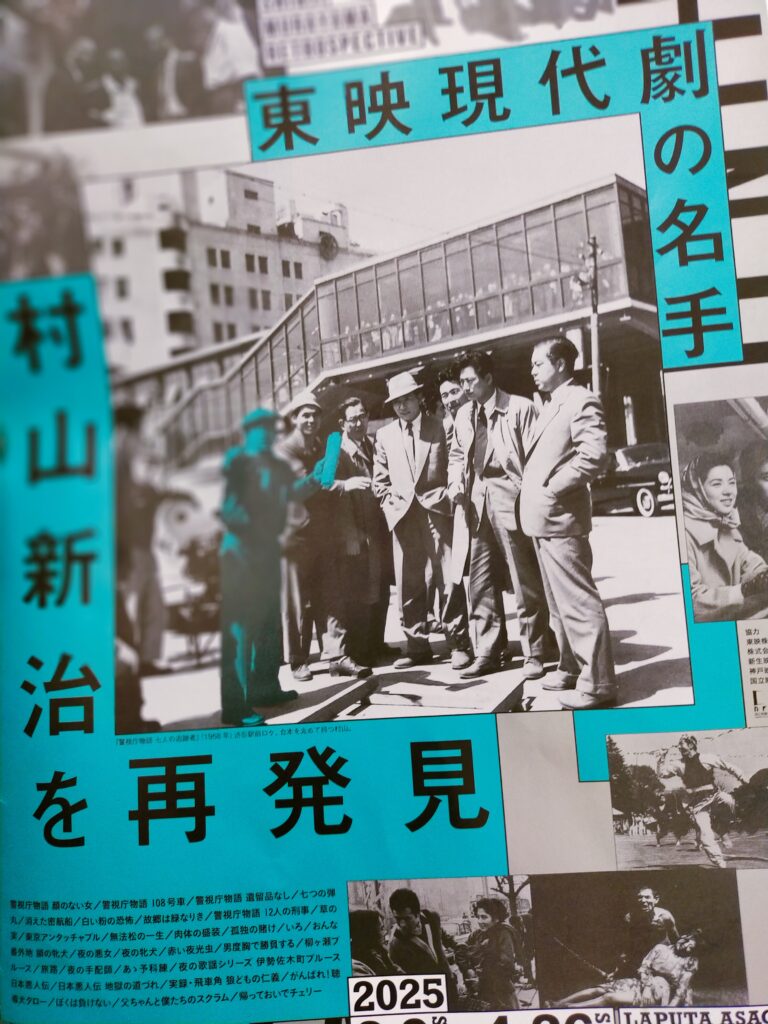

さて、名画座ラピュタ阿佐ヶ谷の「東映現代劇の名手・村山新治を再発見」特集もいよいよ佳境。

村山新治監督は「警視庁物語」シリーズが有名だが、そのほかにも三国廉太郎と組んでの諸作など、現代劇で力を発揮していた。

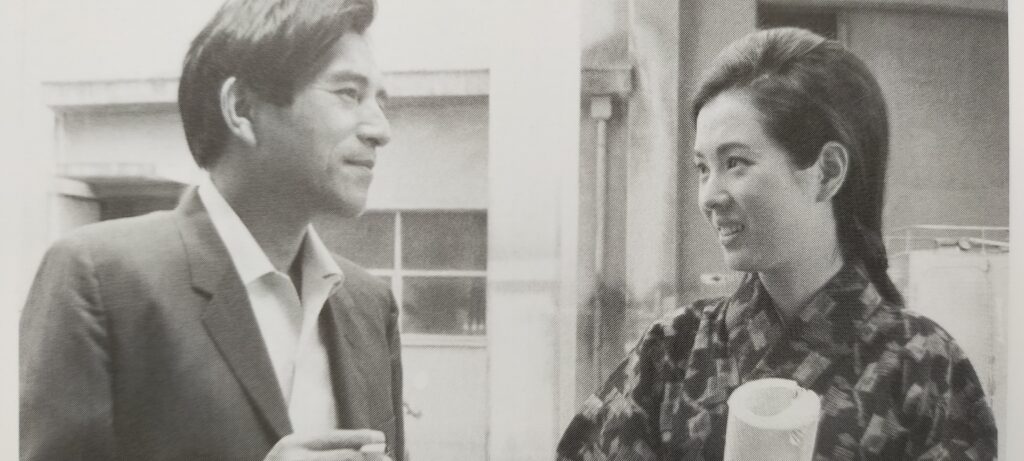

なかでも佐久間良子の出演作を撮る機会が多く、今特集では初期の貴重な主演作品に接することができた。

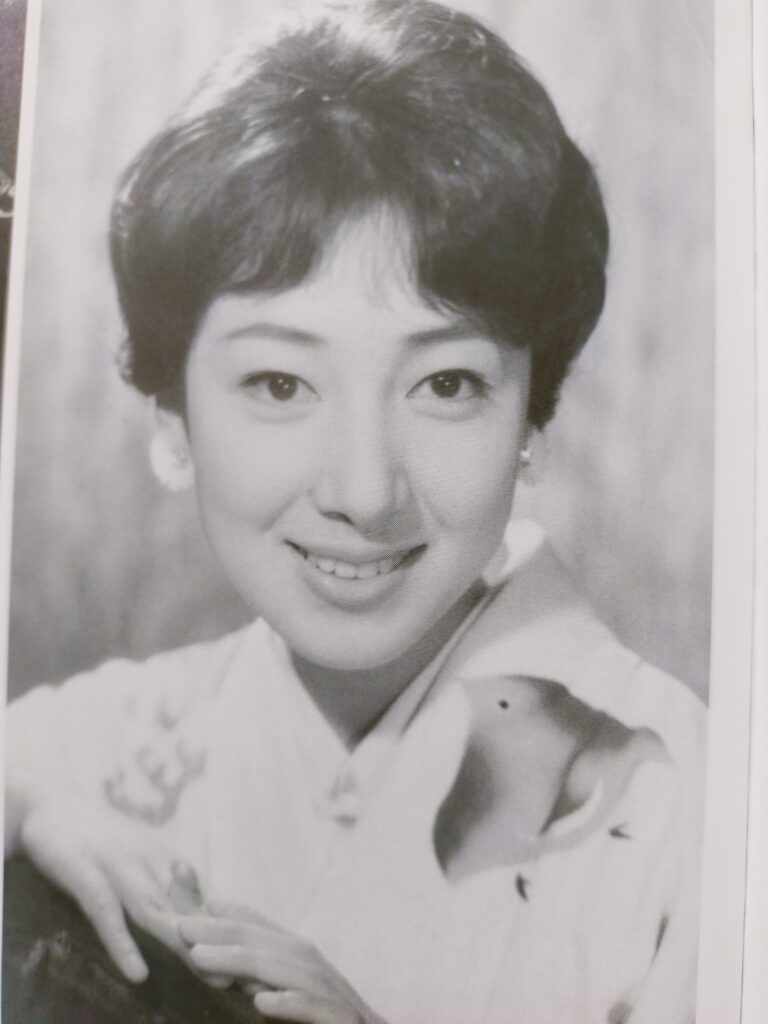

佐久間良子

1939年東京生まれ。

57年、題4期東映ニューフェイス、同期に水木襄、山城新伍ら。

58年「美しき姉妹の物語・悶える春」でデヴュー。

早くから東映東京撮影所のホープ女優として注目される。

今特集での上映作「故郷は緑なりき」はデヴュー以来50本以上の出演作を数えた時点の作品。

それまでのキャリアは3年ほどながら、京都撮影所での時代劇で千恵蔵、右太衛門の両御大とも共演し、アクション映画にも出演。

のちの愛人である鶴田浩二とも「砂漠を渡る太陽」(60年)で共演、というか出会いを果たしていた。

60年代は佐久間が大女優へのキャリアをスタートさせる時期となり、演技開眼といわれた「人生劇場飛車角」(63年 沢島忠監督)での鶴田浩二との情感あふれる濡れ場から、代表作となった「五番町夕霧楼」(63年 田坂具隆監督)、「越後つついし親不知」(64年 今井正監督)など水上勉の描く薄幸な女性像に挑戦するなど、東映の看板女優として活躍、作品の高評価と合わせ各女優賞を受賞した。

60年代中盤からは映画を離れ、舞台・テレビで活躍。

1983年には「細雪」(市川崑監督)の次女役で久々に銀幕へ復活。

2012年には日経新聞の「私の履歴書」に自伝を連載した。

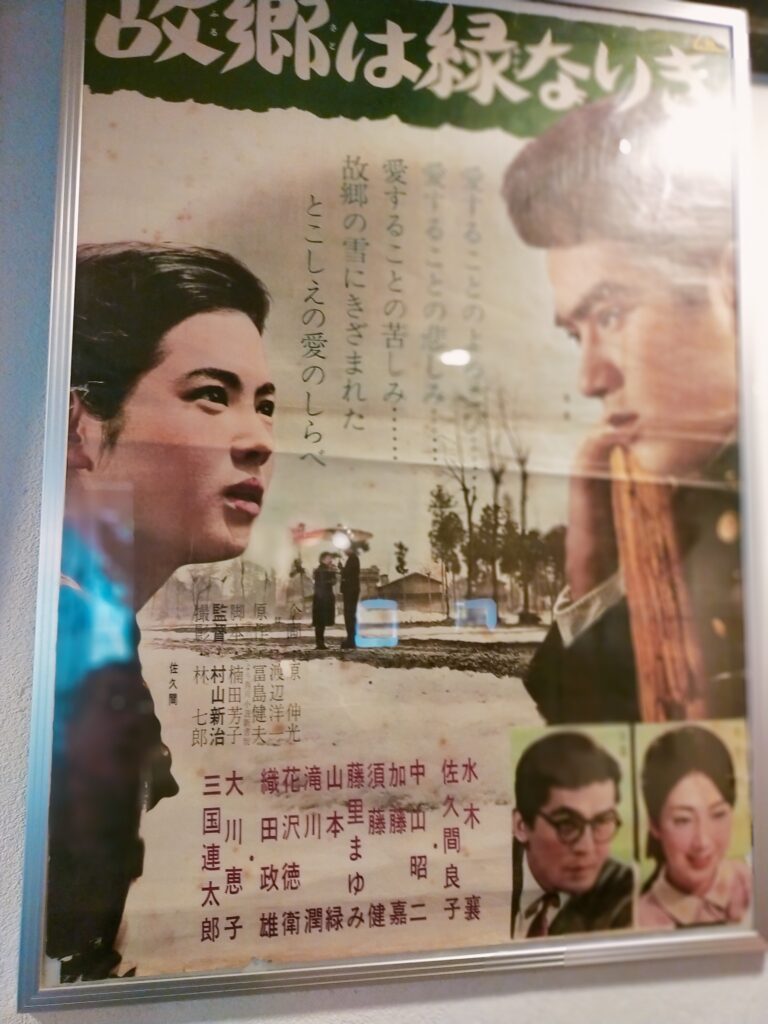

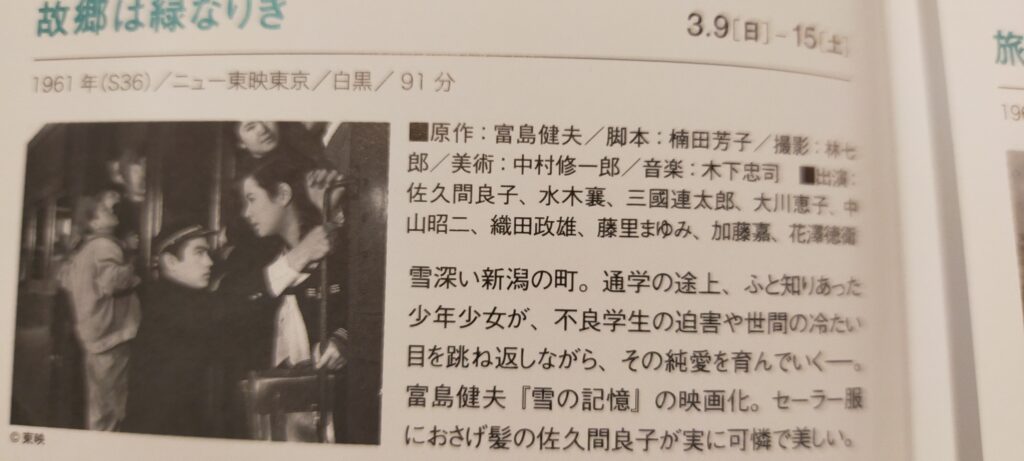

「故郷は緑なりき」 1961年 村山新治監督 ニュー東映

佐久間良子23歳になる年の作品。

自身で映画化を望んだというから、そろそろ東映も佐久間主演の作品をと考えていた頃なのだろう。

モノクロで地方ロケそれも北陸、スターの出演も少なく低予算、監督は東京撮影所の警視庁物語でデヴューした職人派。

いつでも「撤退」できる態勢での制作だった。

配給が2年もたずに解消した東映の第二配給網・ニュー東映上映館への提供作品だったというのもこの作品の背景を表している。

原作は思春期小説で有名な宮島武夫、脚本は木下恵介の妹の楠田芳子。

設定は昭和25年前後の新潟柏崎と長岡。

ヒロインに電報で呼ばれ、列車で東京から長岡に帰る主人公(水木襄)の回想シーンから物語が始まる。

当時の柏崎と長岡のロケによる駅や街の様子が貴重だ。

ロケ当時の1961年は、舞台設定の1950年とそう大きくは変わっていないであろう柏崎のローカルな駅の風景と、人の気配で賑わっている長岡駅前。

昭和の時代は、戦後のどさくさと貧しさが地方には残る一方、中核都市は人で賑わい、個人商店が軒を連ねていた時代だった。

列車の乗客も多かった。

毎朝同じ列車で見かける高校生同士(旧学制だから中学生と女学校か?)。

混んだ列車のデッキに迎え入れてから仲良くなり、毎日同じ列車で帰るようになる。

美人だが友人のいない長岡在住の少女と柏崎のあばら家に住む親を失った少年。

二人はお互いの家を行き来し、写真を交換するようになる。

少女に横恋慕する不良学生がいたり、そもそも当時の校則は男女交際を禁止していたり・・・。

佐久間良子のセーラー服姿にまずはノックアウトだ。

駅にたたずみ、土手を歩き、草原に座る。

夏は浴衣姿で少年の家に現れたりする。

佐久間の顔はこのころから、後年まで変わっていない!

もちろん年齢相当に若いが、すでに女優として完成している。

可憐なセーラー服姿から、終盤の恋に悩み、決然とし、妖艶でもある表情まで、一人の少女の芽生えと惑いと成長を表現している。

ひょっとしてこの少女の存在は幻ではないか?

「雨月物語」に出てくる姫のように、男を惑わす魔性なのではないか?

あるいは少年の思春が作り出した幻想なのかもしれない?

そう思う程、はかなく幻の存在。

次々に少年の前に現れては彼を惑わす。

そういえば、長岡の少女の実家へ少年が訪問するシーンでは、少女の実家の実感のなさが印象的だった。

父親は留守だといって現れないし。

この場面は「雨月物語」の魔性の姫が、荒涼とした草原を屋敷だとだまして男を幻惑し虜にするあの場面に相対したものか?

そうでないのは少女の姉(大川恵子)が茶菓でもてなし、その彼女の存在が、美人ではあるが、極めて実存的に描かれていることでもわかる。

作品はファンタジーではなかったのだ。

佐久間良子の姿が観客にとっての「ファンタジー」ということなのだ。

主人公の姉のキャステイング、東映京都撮影所の三人娘・大川恵子が特に呼ばれての出演だが、この物語の少女の姉役として、浮世離れした美人ぶりが適役だった。

佐久間良子の一途で恋に悩む表情。

幼いラブシーンで醸し出す情感。

それらはすでに彼女がこの後すぐに「人生劇場飛車角」「五番町夕霧楼」などでブレークする準備が整っていたことを示していた。

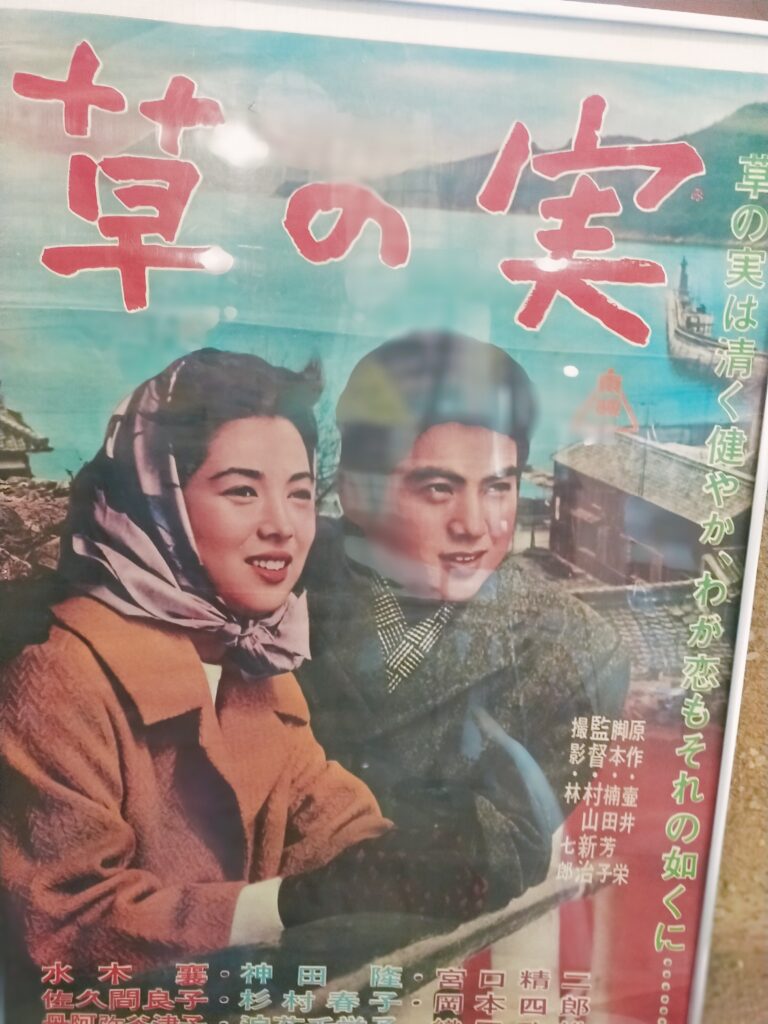

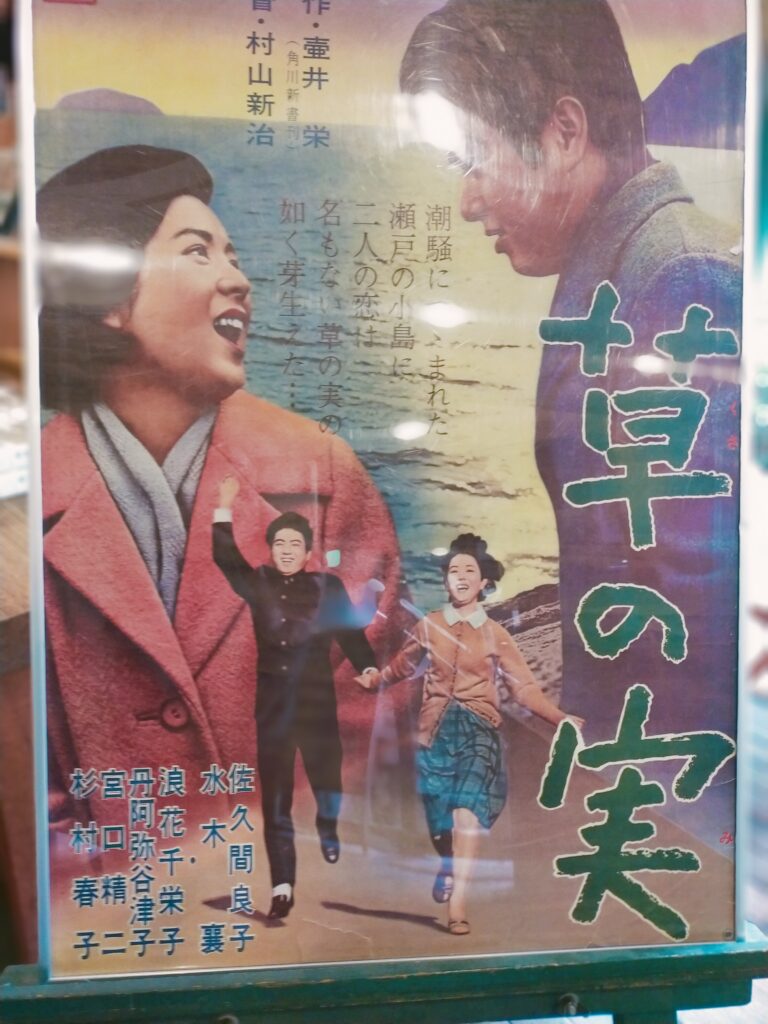

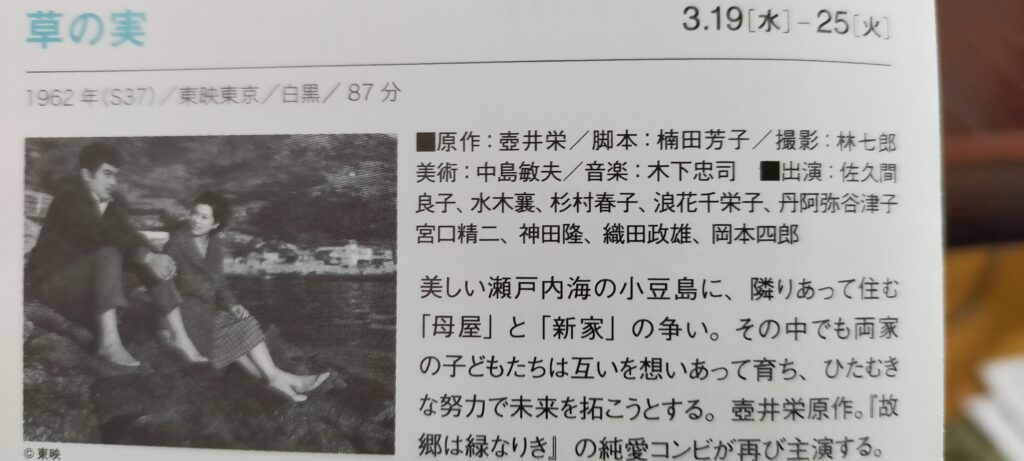

「草の実」 1962年 村山新治監督 ニュー東映

戦後の小豆島が舞台、家同士の確執と溝の深さがテーマ。

壷井栄の原作を「故郷は緑なりき」の脚本楠田芳子と監督村山新治が、佐久間良子、水木襄のコンビで映画化。

単に悲恋メロドラマにしなかったのは、原作の重みなのか、脚本家と監督の真面目さなのか。

ある意味衝撃的なラストでした。

親戚筋だという隣り合った二つの家、母屋と新屋。

母屋の主婦は教師として働く杉村春子。

新屋の祖母は気丈な浪花千栄子。

この二人が両家の確執の象徴を演じる。

実情は一人息子の水木襄に甘甘で、縁談に一生懸命な杉村だったり、孫娘(佐久間良子)に愛情を注ぐしっかり者の浪花なのだが、お互いのこととなると決して相いれない溝がある。

一方で両家の息子と娘は、好意を持ち、将来の約束をしている。

二人の代で対立を解消しようと思っている。

お互いの家族や村の目を気にしながらのデート。

それでも絶対に交際を許さないお互いの家族。

水木の縁談が進められていると知って島を出る佐久間が乗ったフェリーに水木が乗ってきて、一晩、改めて互いの気持ちを確認する。

しかし本人たちの気持ちを無視して進められる縁談。

味方と思っていた、水木の父親(宮口精二)や佐久間の父親(神田隆)までがいざというと、家同士の縁談に賛同したり、お互いをあきらめるように諭す・・・。

映画は両家の根深い日常的な対立の様子を丁寧に描写する。

水くみの仕方や、表面上の挨拶に隠れた互いの陰口など。

大学卒業間近の一人息子に対する杉村春子の執着と佐久間への拒絶ぶりが、杉村一流の演技で活写される。

一見母屋に対しては遠慮する浪花千栄子も、杉村のかたくなな拒絶の姿勢に、それ以上のかたくなさで対抗する。

この二人の直接対決の場面は後半に訪れる。

両家の確執は単に感情的なもつれだけではない。

母屋の主(宮口)と新屋の亡くなった叔母が毎晩忍び合うほどの中だったが、宮口の婚礼の当日に、宮口の子を身ごもった叔母が井戸に投身自殺した経緯があったのだった。

それを知って動揺する水木と佐久間だが、将来の決心は揺るがない。

母屋では水木の結納が、杉村と、「寝返った」宮口によってにこやかに行われていた。

さて映画の結末は?

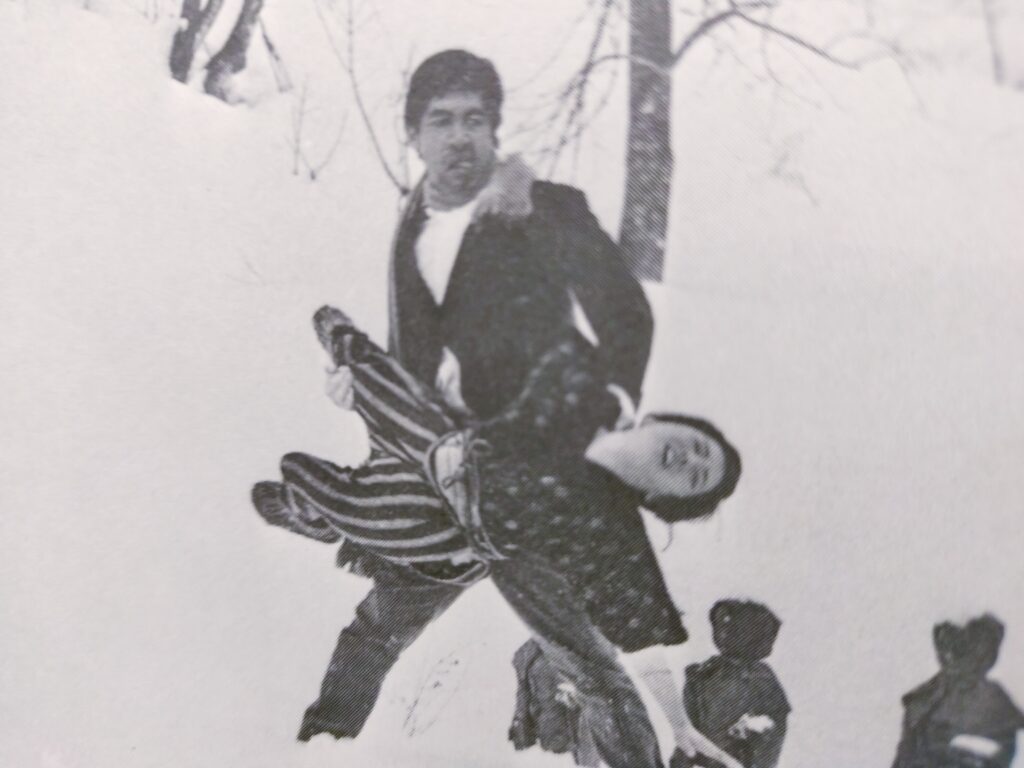

自殺した叔母さんがそうだったように、運命に導かれるように、母屋の石垣をよじ登って水木の部屋へ忍び入る佐久間。

それを抱きかかえる水木。

これがラストシーンだった。

結論は描かれない。

駆け落ちしたのかもしれないし、「家」から逃れられない己の運命を受け入れたのかもしれない。

この時代の日本人は圧倒的に後者の道を選んだことでもあろう。

それがその人の幸せとなったかは別問題だが。

敢えてハッピーエンドとしなかった製作陣にはあっぱれと言いたい。

乱造時代のニュー東映作品とはいえ、会社期待のヒロイン佐久間良子の主演作である。

会社のトップから文句は出なかったのか?

昭和の時代まであった家同士の確執、その背後にあるどろどろとした怨念の様なもの。

映画はきれいごとではないそれらを描こうとしていた。

佐久間良子は実年齢23歳になる年の作品。

私服姿はすでに若妻のように重みがあり、役年齢18~19の初々しさはなかった。

演技面では、新時代(戦後)の女性らしさを出そうと、デートシーンでは水木とじゃれ合ったり、活発な女性像を表現しようとしていたが、彼女が輝くのは逆境に悲しむ女性像を演じたときなのだった。

翌年の63年には彼女の代表作「人生劇場 飛車角」と「五番町夕霧楼」が生まれることとなる。

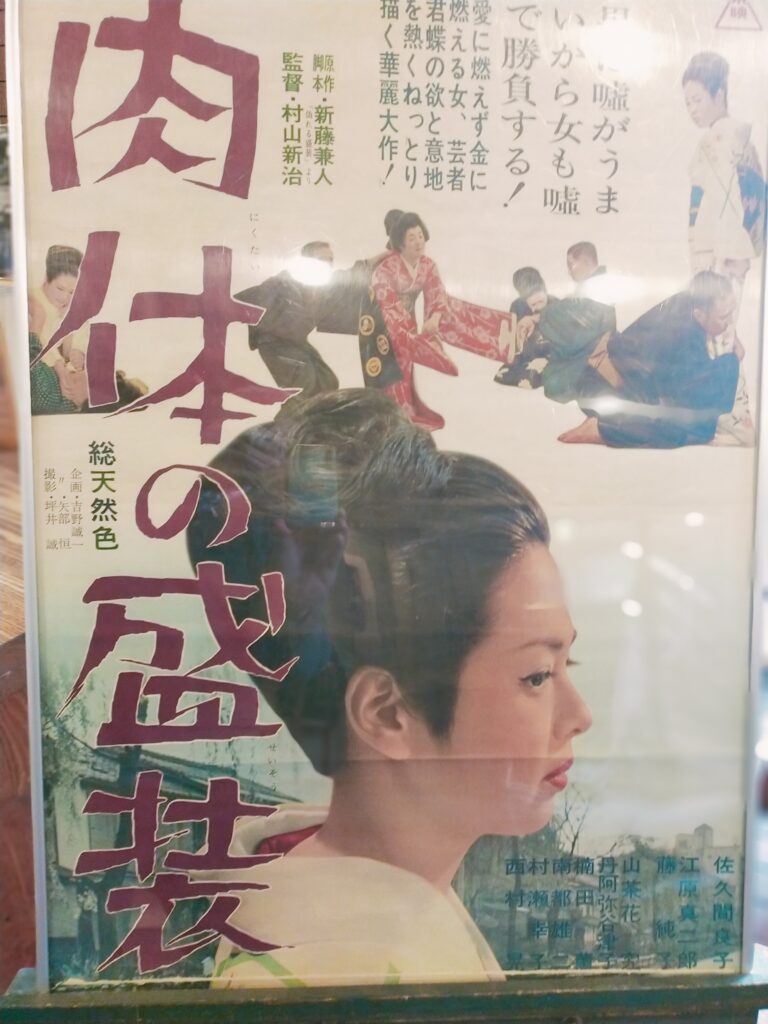

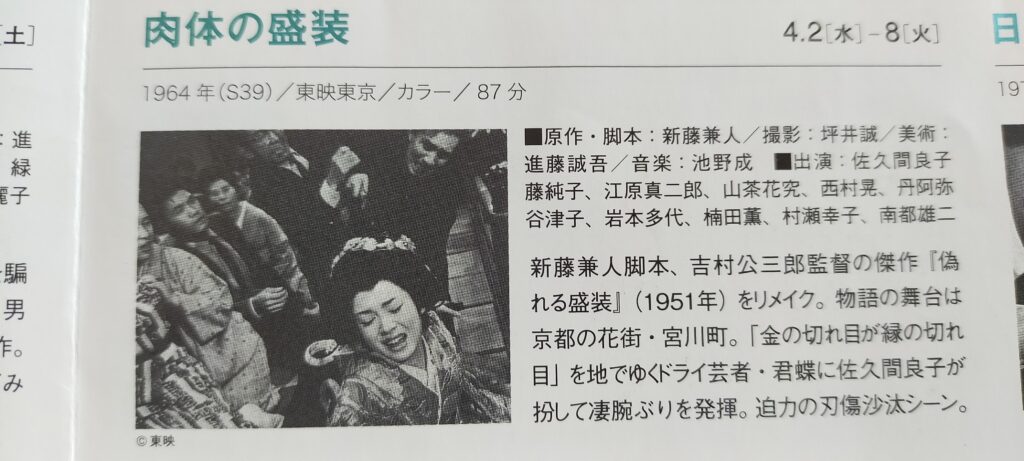

「肉体の盛装」 1964年 村山新治監督 東映

作品の宣伝文句は『「五番町夕霧楼」「越後つついし親不知」に続き佐久間良子が三度「女」を演じる』。

愛人・鶴田浩二との濡れ場で演技開眼し、水上文学の主人公を体現するかのような存在感で自身の代表作とした佐久間良子が、名作「偽れる盛装」(1951年 吉村公三郎監督)のリメークに挑んだ。

カラーで撮られ、2本立てのメイン作品として封切られた(併映は渡辺祐介監督、緑魔子主演のモノクロ作品「牝」)。

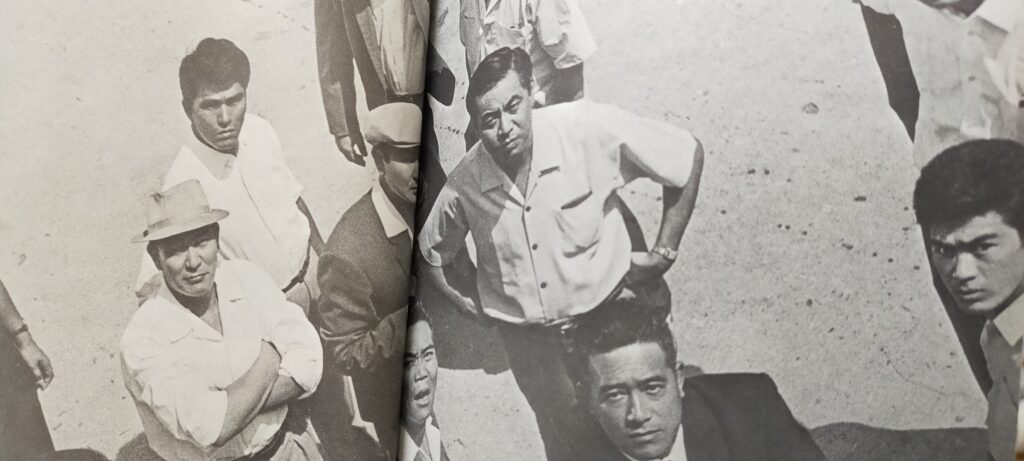

会社から「村山と佐久間で1本撮れ。」と言われ、「偽れる盛装」の脚本を渡された村山監督。

京都にも宮川町にも全く縁がなく、脚本を書いた新藤兼人や監督の吉村を訪ねた。

新藤は「京都なんて昔から変わらない」と答えたという。

撮影に京都撮影所の坪井誠を呼び、衣装や踊りには京都から専門家を呼んで臨み、『京都らしさ』の演出は彼らに任せて撮影に臨んだ。

一見華やかな京都の芸者とお座敷の世界。

その実、芸者の犠牲によって成り立つ世界。

狭い世界にいつまでも尾を引く嫉妬。

水商売同士で『格式』を争うみみっちさ。

無理して見得を張った男どもの末路。

その中で、自らの美貌を前面に体を張って男からむしり取る芸者君蝶を佐久間が演じる。

君蝶が生まれついたのは京都宮川町の「お茶屋」(芸者を抱えた店は『置屋』というが、ここでは酒を提供していたから『置屋』ではなく『お茶屋』なのか?)。

母親(丹阿弥谷津子)は舞妓時代に大店の旦那に身請けされた売れっ子だったが、その恩を忘れず、大店が左前になったときに「お茶屋」を抵当に入れて大店の二代目に金を援助するような人。

そんな母親に苛立ちつつ、一方で、妹(藤純子)を市役所に務めさせ、自ら水商売の前面に立つ君蝶。

和服姿が映える佐久間良子のこれは当たり役の一つ。

若いころのセーラー服、水上文学での長襦袢姿もよかったが。

「偽れる盛装」の京マチ子の、丁々発止の怒鳴りつけるようなセリフの掛け合いはできないが、独特の間があり、それが佐久間良子独特の凄味をじわじわ滲みださせる。

何より美形だ。

すべてが終わった時の、放心したような諦観したような表情もいい。

佐久間良子の「偽れる盛装」として、この作品は成り立っている。

京の都の一見華やかで権勢と金力が飛び交う舞台でありながら、一方の立役者の女達の存在基盤の危うさ、それが崩れたときの悲惨さ。

つまりは京都の宮川町の女たちは実のところ人権もない社会の底辺の住人なのだ。

「警視庁物語」シリーズなどでは、スラム街や水上生活者などの描写を通して社会の底辺を描いてきた村山監督だが、本作では直接的な描写はない。

一見華やかなお座敷や舞台の描写に徹しているが、だんだんそれらのケバケバしさが影を持つように見えてくる。

宮川町に取材して書き上げたというオリジナルの新藤脚本は、水商売の世界のリアルさの表現として、君蝶や妹に「泥水をすする商売」「こんな商売やめて暮らしましょう」などと言わせてもいる。

案外は中の人のこれが本音なのだろう。

君蝶の母のエピソードで、彼女が援助したかつての旦那に店を訪れ、死んだ旦那の本妻に挨拶する場面がある。

床に伏した老女となった本妻(村瀬幸子)が起き上がり、「(かつて)妾呼ばわりして悪かった」と言いい、母は過去の恩讐を忘れて受け入れる。

名女優村瀬幸子のワンシーンのみの出演だったが、互いの真心が描かれる。

泥水の中にも花が咲くこともあるのだ。

『どうしょうもない』京都の古い世界で、ドライに徹して男から収奪し続ける君蝶は、ある意味古い社会構造への反逆者だった。

君蝶の度を過ぎた男たちからの収奪に、かつての太客たちは零落してゆく。

自業自得とはいえ、血迷ったかつての太客に逆上され、華やかな踊りの衣装のまま刺される君蝶。

刺されなくてもいずれ衰弱死したであろう芸者の末路。

ラストシーンはお茶屋同士の確執を振り切って、藤純子と江原真二郎の若いカップルが東京へと駆け落ちしてゆく。君蝶が逃げ場を絶たれた遮断機が開いた踏切を渡って。

残された京都は「変わってなんかいない」(新藤兼人)まま続いてゆくのだろうが。