アヌーク・エーメはフランスの女優。

1932年パリに生まれる。

両親はユダヤ系の舞台俳優だった。

戦時中はユダヤ人迫害から逃れるため地方に疎開したり、ドイツ占領中は黄色の星を胸につけるのを避けるため、母親の姓を名乗ったりした。

1947年、パリでスカウトされ映画デビュー。

イギリスにわたり演劇学校に通った。

この度見ることができた「火の接吻」は出演3作目に、「黄金の竜」は4作目に当たる。

代表作は「モンパルナスの灯」(1958年)、「甘い生活」(1960年)、「ローラ」(1961年)「8 1/2」(1963年)。

そして「男と女」(1966年 クロード・ルルーシュ監督)。

この「男と女」の美貌の未亡人役で強烈な印象を残す。

山小舎おじさんなどはリバイバルで見て、その音楽と映像、そしてアヌーク・エーメに魅せられ、陶酔し、上映していた映画館の風景ともども夢に出てきたほどだった。

「火の接吻」 1949年 アンドレ・カイヤット監督 フランス

アヌーク16歳の作品。

当時新鋭のアンドレ・カイヤット監督。

共演にセルジュ・レジアニ、ピエール・ブラッスール、マルチーヌ・キャロルと一線級のスタッフ、配役による大作である。

舞台は戦後のベニス。

子供や少女が街角で物売りをし、アヌークが当家の娘を演じる貴族?の家系のお屋敷は没落していかがわしいブローカーまがいの男(ブラッスール)に牛耳られている。

ベニスの映画スタジオでは「ロミオとジュリエット」が撮影されようとしており、プロデユーサーが主演女優(キャロル)を連れて小道具の骨董品を探しに、アヌークの屋敷へやってくる。

ベネチアガラスの職人アンジェロ(レジアニ)とアヌークがスタジオに潜り込み、ロミオとジュリエットの代役に採用される。

二人は一目で恋に落ち、物語の舞台・ベローナでのロケを通して親密になる。

一方で、アヌークとの結婚を条件に没落屋敷に出資していたブローカー、彼の支援に頼るアヌークの両親、屋敷のメイドらが入り乱れ、絡む。

ロミオとジュリエットよろしく若い二人が悲劇的な結末を迎える。

映画では芸達者たちがさまざまなエピソードを披露している。

悪徳ブローカー役のブラッスールは悪ふざけ寸前の精力的な動きでわかりやすく卑小な悪人を演じる。

最後にアンジェロの代わりに撃たれて死ぬ場面では、見ているこちらも溜飲が下がり思わず笑ってしまう程の怪演。

屋敷のメイドとして20年仕えているレテイシアという老女もぶっ飛んでいる。

元判事の気弱な主人の隠れた愛人兼慰め役として屋敷に君臨しており、戦争で気がおかしくなった下男で判事の従弟を手なずけてもいる。

アヌークのベローナロケにはメイドとしてついてゆくが、道中のバスから出演者らと仲良くなり、アヌークなど放っておいて勝手に盛り上がる。

演じるはマリアンヌ・オズワルドという女優。

これも怪演中の怪演。

上流階級の内幕をブラック風に描くところはルイス・ブニュエルの映画のようであり、ブラックをギャグ寸前にまで徹底した演出。

劇中でまともでさわやかなのはアヌークとレジアニ扮する若きカップルだけである。

二人はベローナのロミオたちの墓守(訪れるファンのレターを毎日燃やすのが日課)に祝福され、ジュリエット役のマルチーヌ・キャロルにその恋を応援される。

ロケの合間に川で泳ぐ二人。

スカートをまくって川に足を漬けるアヌーク。

レジアニが誘うと、後ろを見ていてと言って服を脱ぐ。

偶然通りかかった墓守が驚く。

服で体を隠し、墓守が去った後、裸で川に飛び込む。

当時のハリウッド映画では不可能なシーン。

新人のアヌークだったからできたシーンだろうし、映画の本気度とそれにこたえる10代のアヌークの意欲を感じる。

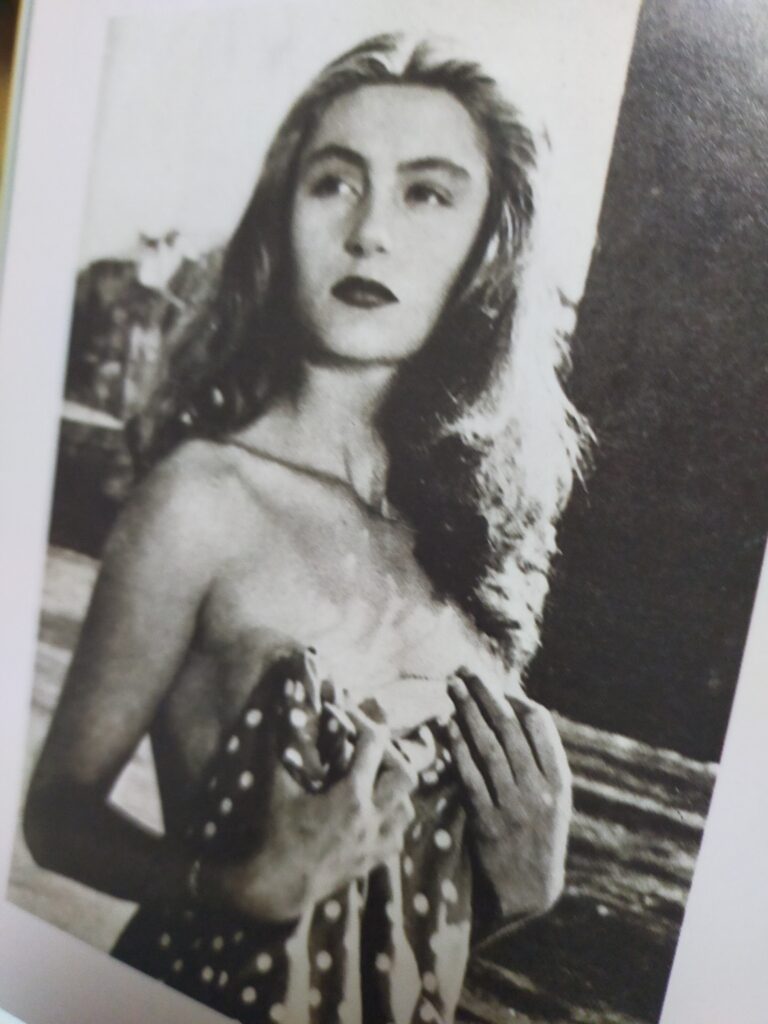

アヌークはまた、ジュリエットの衣装から透ける足、ネグリジェから透ける胸、悪徳ブローカーに襲われて服が破れる場面など、容赦ないカイヤット監督の演出に体を張って応えている。

女優として生きる覚悟が感じられる。

フランス映画の写実的というか、芸術至上的な傾向も。

相手役のセルジュ・レジアニは、のちの「肉体の冠」(1952年)などが印象的な若き演技派。

当時27歳。

なんといってもアヌーク・エーメの若さ、美しさはセンセーションであったろう。

その彼女のキャリアの出発点となった作品であった。

(おまけ)

監督のアンドレ・カイヤットは弁護士から映画監督に転身した変わり種。

代表作は「裁きは終りぬ」(1950年)、「洪水の前」(1954年)、「眼には眼を」(1957年)、「ラインの仮橋」(1960年)。

ヴェネツイア映画祭で2度のグランプリを受賞するなど国際的な評価が高い。

ところが最近名前を聞かなくなった。

2003年刊の集英社新書「フランス映画史の誘惑」にもその名前が掲載されていない。

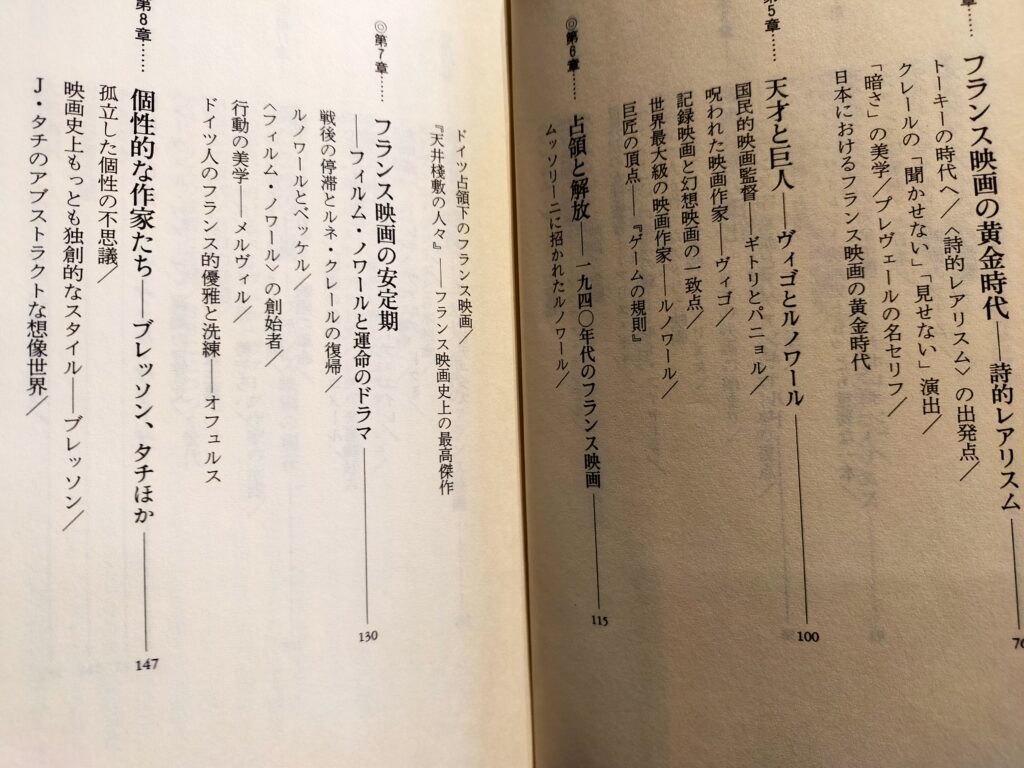

「フランス映画の歴史と全体像を簡潔に読みやすく紹介すること」(同書P14)を目的とした同書に於いてさえ。1964年刊の岡田真吉著「フランス映画のあゆみ」には当然ながらその名が掲載されているが。

特にフランス映画史については、いわゆる「カイエ・デユ・シネマ」派の論評が現在の主流というか、流行であり、彼らの好みが日本の研究者・評論家たちにも大いに影響している現状がある。

カイエ派がカイヤットの存在あるいは作風を嫌ったのかどうか。

俳優の演技力に立脚し、脚本の構成力ありきのカイヤット作品は確かにカイエ派の好みではないのだが、映画史から抹殺するにはもったいない力量を持っていることは確かなのではないか。

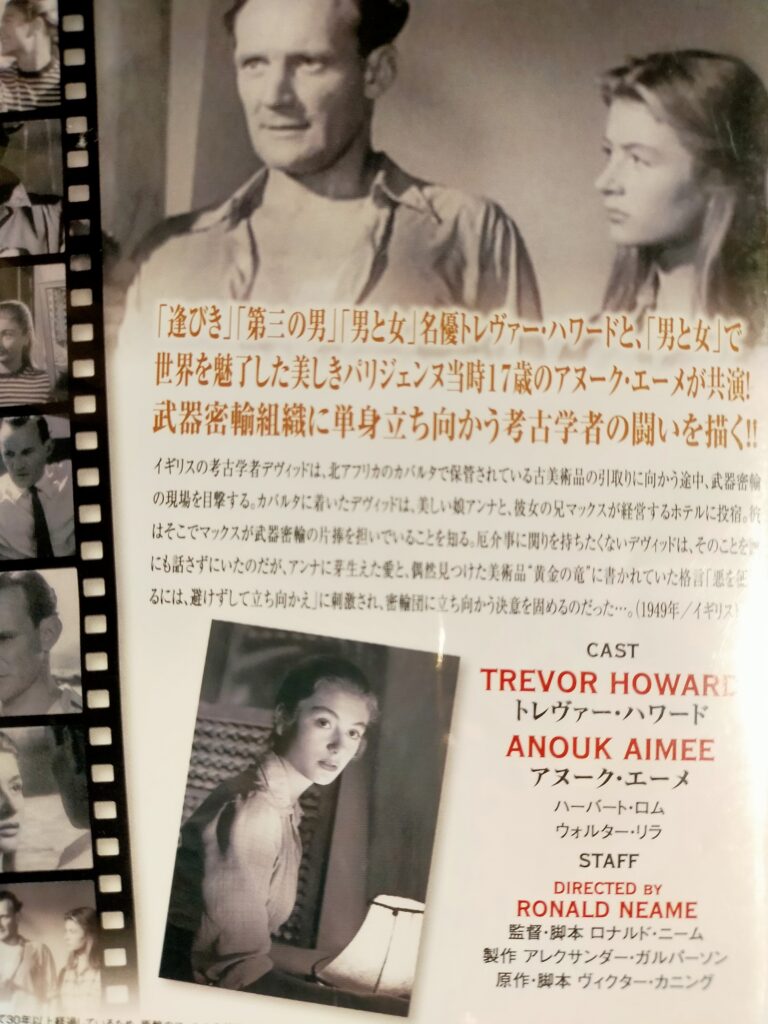

「黄金の竜」 1949年 ロナルド・ニーム監督 イギリス

製作は「第三の男」のアレクサンダー・コルダ。

監督はのちにハリウッドで「ポセイドンアドベンチャー」を撮ったロナルド・ニーム。

ブリテッシュノワールと呼ばれる戦後のイギリス製犯罪映画の1作。

トレバー・ハワード扮する英国のエージェントが北アフリカのチェニジアで、発掘された遺跡をイギリスへ運ぶために現地へ向かう。

イギリスのエージェントという物々しさ、植民地?の遺跡を勝手に運び去るという帝国主義的ふるまい、にイギリスらしさが覗く。

チェニジアってフランスの植民地ではなかったか。

チェニジアでロケをしたという作品。

現地の市場の風景などには歴史的映像価値がある。

エージェントがたどり着く辺境のバー兼宿屋の若き女主人がアヌーク・エーメ、当時17歳。

初々しいが謎めいていて大人の落ち着きもある。

トレバー・ハワードは中年丸出しで、アヌークの相手役にはふさわしくないし、アクションシーンも似合わない。

プログラムピクチャーのパターンを踏襲。

訳の分からぬ現地人、堕落して悪に染まった白人に正義の主人公が立ち向かう。

アヌークの役は、心ならずも戦乱の本国(フランス)を離れた傷心のヒロインとして、のちの映画で言えば007のボンドガールのイメージか。

なるほど、若々しいセパレートの水着姿も見せる。

謎めいた雰囲気も消え、海で遊び、ヨットに乗って、エージェントにすっかりなつく若い女の子の姿。。

そんなアヌークもまたいいけど。

ブリテッシュノワールと呼ばれるジャンルが映画史上にあることを知りました。

のちのスパイもの、007とはどうつながっているのかな。