1999年に全米映画協会が選定した、アメリカ映画スターベスト100の女優部門の1位はキャサリン・ヘプバーン。

2位がベティ・デイビスだった。

山小舎おじさん的には「イブの総て」を辛うじてテレビの映画劇場で見たことがあるくらい。

そのベティ・デイビスの3作品をDVDで見た。

1作目は30年代の作品でデイビス20歳代のもの。

2本目は50年代で40歳代、3本目は60年代で60歳代直前のものだった。

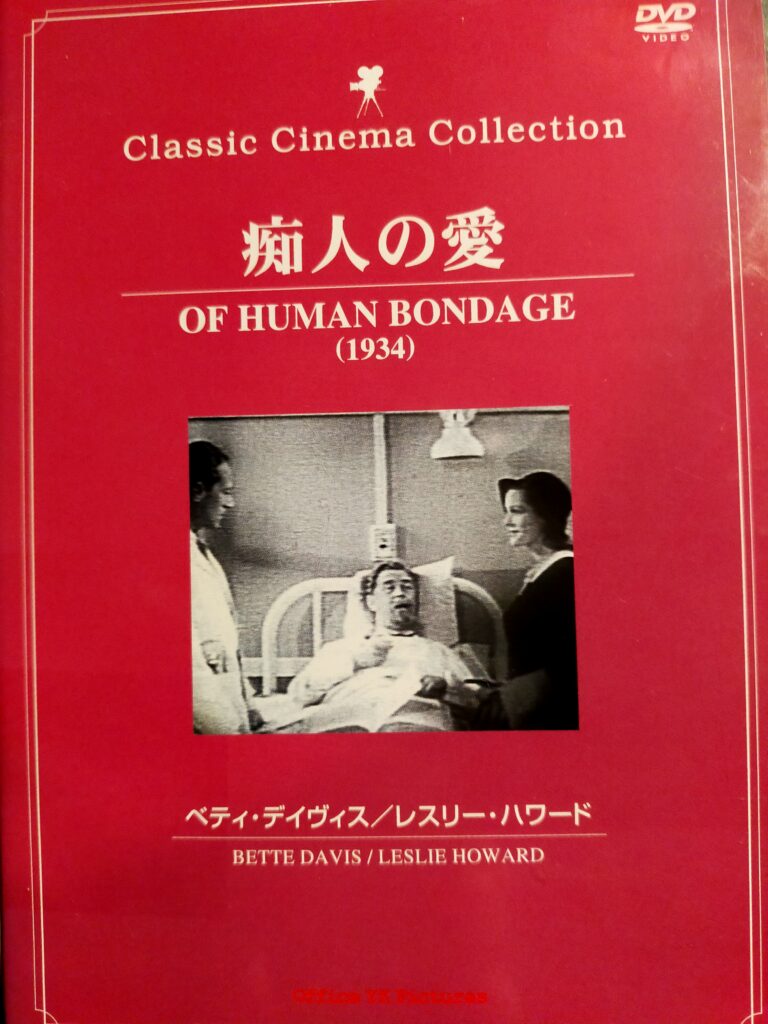

「痴人の愛」 1934年 ジョン・クロムウエル監督 RKO

原作はサマセット・モームの「人間の絆」。

モームの自伝的小説といわれている。

主人公(レスリー・ハワード)はパリでの画家の生活に夢破れて、イギリスに帰って医学生となる若者。

足に障害がある。

このイノセントな若者が一瞬で惹きつけられるのがカフェの女給(ベティ・デイビス)だった。

この女給、性格が悪いことこの上ない。

育ちも悪く、下品で悪趣味。

しかも主人公の純情をもてあそび、次々と裏切る。

だれがどう見てもイノセントで精神性の高い主人公とは釣り合わないのだが、半生に渡って(女給にとっては生涯にわたって)この二人はかかわりを持ち続ける。

まるで「忘れじの面影」(1948年 ジョーン・フォンティーン主演)の男版だが、かの作品でジョーン・フォンティーンが一途に追い求める男性像のダメ男ぶりがソフトに描かれていたのに対し、「痴人の愛」でレスリー・ハワードが追い求める女性像はベティ・デイビスによってすさまじく下品で欺瞞と憎悪に満ち、悲惨に演じられる。

主人公の脚の障害を責め、繰り返し嘘をつき、男を次々に変えては捨てられ、金に困ると主人公のところにやってくる。

主人公を裏切り続けるのは、精神性の高い主人公への女給のコンプレックスの裏返しなのか、それとも高潔に見える主人公も一皮むけば、女給と同じ人間なのだということを陰に表してのことなのか。

主人公たちの二人は、一つの人間性の裏と表なのか。

ほかの女優たちが出演を拒んだというこの女給役を、ベティ・デイビスは望んで引き受けたという。

クロムウエル監督の演出は彼女のチャームポイントであり個性である、その目を強調する演出で彼女の意欲にこたえる。

熱演するベティ・デイビスから目が離せない作品。

「イブの総て」 1950年 ジョセフ・L・マンキウイッツ監督 20世紀FOX

この作品はある意味で悪意に満ちた内幕もの、だ。

ブロードウエイで、有名女優の付け人に潜り込み、ひそかに恩人を裏切って主役の座を奪う、という女優志願者の出世ストーリーの裏側の物語。

ベティ・デイビスは裏切られることになる大女優を演じる。

この作品のデイビスは、楽屋でコールドクリームを塗ったくった姿で登場し、付け人が愛人をたぶらかす気配を察してパーティーで大荒れ、朝のベッドではすっぴんを思わせるメイクを披露する、など大スターのメンツを捨てたかのような体当たりの演技を見せる。

実年齢40歳を過ぎ開き直った感もするデイビスだが、これは彼女の役作り、サービス精神の発露とみる。

演ずること、映画に出ることが好きで好きでたまらないのだろう。

いずれにせよ、余裕たっぷり、貫禄十分の演技だ。

付け人役にアン・バクスター。

若く初々しい。

恩人を裏切り、自分に役立つ男を次々にたぶらかし、脅迫することにも躊躇ないキャラゥター。

前半の清楚でかわいらしい立ち居振る舞いから、正体を現した後半では、忘れられない悪役に変貌する。

同じく新人女優がブロードウエイでのし上がってゆく映画に、キャサリン・ヘプバーンの「朝の勝利」があるが、かの作品が現実的であり、正攻法で、すがすがしいのに対し、「イブの総て」は作り物めいて、ドロドロし、後味が悪い。

映画人の実名(ザナック、タイロン・パワーなど)をセリフに出しているのも、実録風というか内幕ものとしてのセンセーションを表そうとしたのだろうが、出てきた実名が、立場の弱いもの、全盛期を過ぎたもの、イジメやすいもの(ザナックはこの映画のプロデユーサーだから自虐ネタなのだろうが)をチョイスしたと思わせ、後味が悪い。「サンセット大通り」で、ワイルダーが、キートンなどかつてのスターたちをわざわざ実名で登場させ、はく製のようだと評したときと同じテイストだ。

ベティ・デイビスは新人女優によって世代交代させられるベテラン女優という、いわば損な役柄を堂々と演じ、わがままで尊大、時代錯誤なキャラながら愛嬌さえ感じさせた。

これも彼女の演技力のうちなのか。

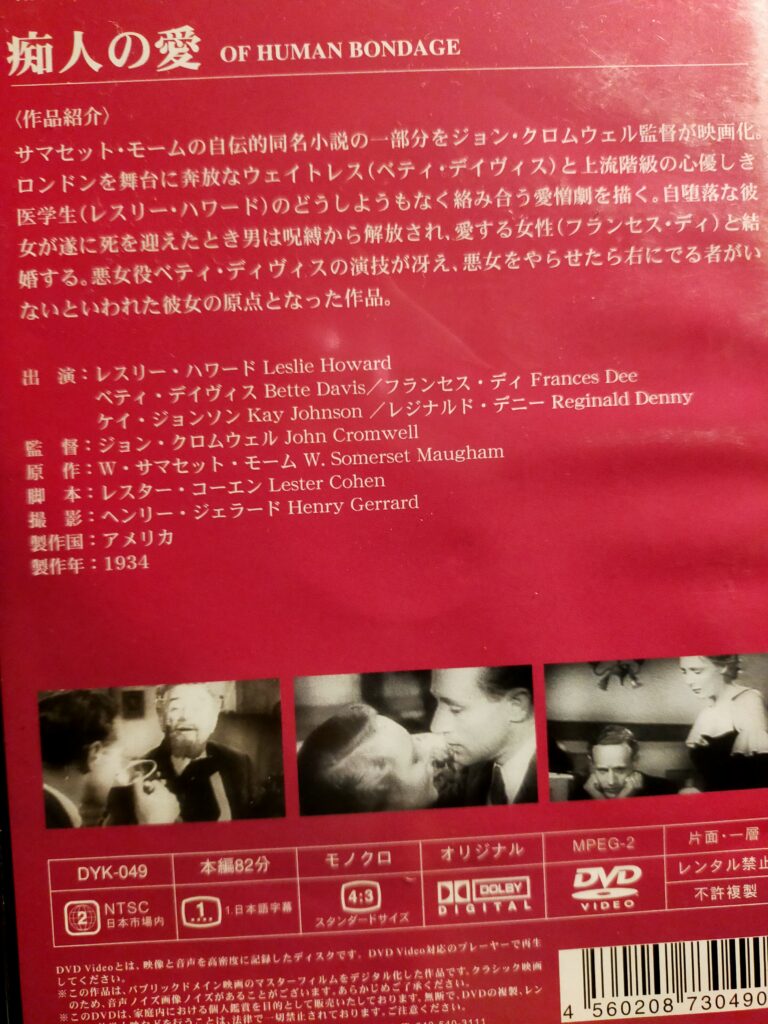

「残酷な記念日」 1967年 ロイド・ウオード・ベイカー監督 イギリス(ハマープロ)

50歳を過ぎ、かつてのような花形はもちろん、映画出演そのものがなくなっていたベティ・デイビスが、突然カムバックしたのが「何がジェーンに起こったか」(1962年 ロバート・アルドリッチ監督)。

かつてのこちらも大スター、ジョーン・クロフォードと共演し、どちらも年齢を隠さず、否、強調さえして臨んだサイコホラー劇だったという。

これで開き直ったか、否、調子が出たか、ベティ・デイビスはその後もコンスタントに映画出演を続ける。

「残酷な記念日」はイギリス・ハマープロによる1本。

50年代に、クリストファー・リーの出演により、ドラキュラをリメークしたあのハマープロである。

映画の内容は、強烈なカリスマ性と支配欲で、家族に君臨する母親をデイビスが演じ、記念日に集まった3人の息子とその妻、フィアンセなどとの確執が繰り広げられるというもの。

カラー作品。

真っ赤なドレスと赤い愛パッチで登場するデイビスにまず度肝を抜かれ、彼女のチャームポイントの目が青かったことに気づかされる。

女性下着愛好者の独身の長男、妻と実母に頭が上がらない次男、フィアンセを実母にコケにされても当初はあいまいな態度をとるチャラい三男、と情けない家族を操り、君臨するデイビス。

3人の息子を操り、嫁とフィアンセをいたぶる怪物的な母親である。

いわば誇張され、怪物化した母性をデイビスが独演しているのだが、周りの役者が弱くて盛り上がりに欠ける。

ハリウッド全盛期だったら、わき役にも芸達者をそろえ、おどろおどろしいセットもわざとらしく、この家族の異常性を劇的に際立せたことだろうが、ハマープロにはできない相談だ。

映画の主題は、家族の異常性を描くのではなく、母性と独善の分かちがたき、だったり、家族かくあるべしの偽善性だったり、なのかもしれない。

デイビスは朗々たるセリフ回し、片眼だけとはいえ大きな目の演技、大げさなジェスチャーでこの母親の怪物性を表し、さすがである。

いついつまでも演技が好き、映画が好きなのがわかる。

だからこそのスター女優第2位なのだ。

最後に、三男の若くかわいいフィアンセが将来はベティ・デイビス扮する母親の後継者になる資質を持っている、と示唆することが、この映画の一番のホラーだった。

家族は人間は歴史を繰り返すのである。