手元に「銀幕のいけにえたち・ハリウッド不滅のボディ&ソウル」という古本がある。

アレクサンダー・ウオーカーというアイルランド生まれの映画評論家が1966年に発表したものが原著。

10人の不滅のハリウッドスターのスクリーン上の、また彼女ら自身を通して女性のセクシュアリテイの本質を極めること、がテーマの一つだとある。

グレタ・ガルボについての1章があるので、引用、要約してみる。

ガルボは1905年スエーデンに生まれた。

労働者階級の家庭に育ち、学校に行ったのは13歳まで。

引っ込み思案で、人前できちんと話すこともできない性格だったという。

14歳で父親を亡くし、15歳の時には裏通りの散髪屋で石鹸娘として働いた。

のちにデパートで販売員として働いていた時、宣伝用の短編映画に出演、これを契機に王立劇場付属の俳優学校に通い始める。

俳優学校長の推薦で、当時スエーデン映画界で第一人者の一人だったモーリッツ・スティルレル監督の新作の主演女優に抜擢された。

特に美人でも才能があるわけでもないガルボをスティルレル監督は熱弁をふるって擁護したという。

この点では、同僚たちの反対を押し切ってマレーネ・デートリッヒを「嘆きの天使」に抜擢した、スタンバーグ監督のケースも同様だった。

ステルレルはグレタ・ガルボ(本名グレタ・グスタフソン)の名付け親でもあった。

1925年にMGMのタイクーン、ルイス・B・メイヤーがスティルレルともどもガルボをハリウッドに呼び寄せる。

まもなくスティルレルは独裁的な態度がスタジオの総反発を食らいMGMを解雇され、ガルボだけが残る。

当時のハリウッド映画(の女性性)は、フラッパーたちの”フリーラブ”哲学”か、もしくはリリアン・ギッシュに代表される清純に二分され、ガルボが象徴する、性的なものと精神性の組み合わせをうかがわせるキャラクターは希少価値があり、斬新な存在だった。

同時に「彼女は台本やシュチュエーションをたちどころに理解してしまうんだ。ほとんどリハーサルの必要がない。(中略)自分の才能と実力でもってドラマを膨らますことができる」とスタッフが述べるくらいの完璧な仕事ぶりだった。

ジョージ・キューカー、エドモンド・グールデイング、クラレンス・ブラウンといった”専属”監督と、何よりカメラマン、ウイリアム・ダニエルズらスタッフの貢献もあり、ガルボは銀幕の大スター、生ける神話となった。

ファンが自分と同一化するのをかたくなに拒み、記者会見やインタビューに応じず、パーテイーに出ず、最後は全盛期の36歳で引退して、ガルボは永久に神話の中に閉じこもった。

「グランドホテル」 1932年 エドモンド・グールデイング監督 MGM

ベルリンの豪華ホテルを舞台に繰り広げられる人間模様。

登場するのは舞台にナーバスのなっているロシア人バレリーナ(ガルボ)、紳士を装った泥棒(ジョン・バリモア)、工場の経理係を休職し全財産をもって滞在中の初老の男(ライオネル・。バリモア)、企業買収を策動中の経営者と雇われタイプライター(ジョーン・クロフォード)。

各キャラの描写と演技が的確で味わいがあり、自然とドラマに見入ってしまう作品。

「我が家の楽園」とも共通する、ライオネル・バリモアの名演技も見られる。

声だけでこの人(ライオネル・バリモア)と分かるようになった山小舎おじさんは彼のファンになった!

紳士を装ったホテル専門の泥棒ながら、最後は本物の紳士として死んでゆく、ジョン・バリモアもいい。

若き日のジョーン・クロフォード。

当時も今もいる、軽薄で金次第で世の中を渡ろうとしている、即物的な若い女性を軽やかに演じて、魅力的。

最後は人間の尊厳の何たるか、に目覚めて観客を安心させるのもいい!

そして、ガルボ。

これが、決して飾り物ではない存在感を見せる。

バレリーナに見えるかどうかは置いておいて、自らの繊細さに苦しむ芸術家が、時にはしゃぎ、時に鬱々とする姿をまるでガルボ自身のことのように演じていて、うまさを感じさせる。

寝巻の下にホットパンツをのぞかせて色気を振りまき、ラブシーンも欠かさないが、それがいちいち魅力的だ。

ラストの大団円に向けて、各キャラが、まるで豪華ホテルがシェアハウスか何かのように自由に各部屋を行き来するのがおかしく、またいいなと思う。

30年代のアメリカ映画。

フランク・キャプラの「我が家の楽園」「スミス都へ行く」に見るような正義感、人間性を詠うことに躊躇がなかった時代。

観客もそれを受け入れていた時代。

現実はともかく映画の中くらい正義が通用してもいいんじゃないか、と思った。

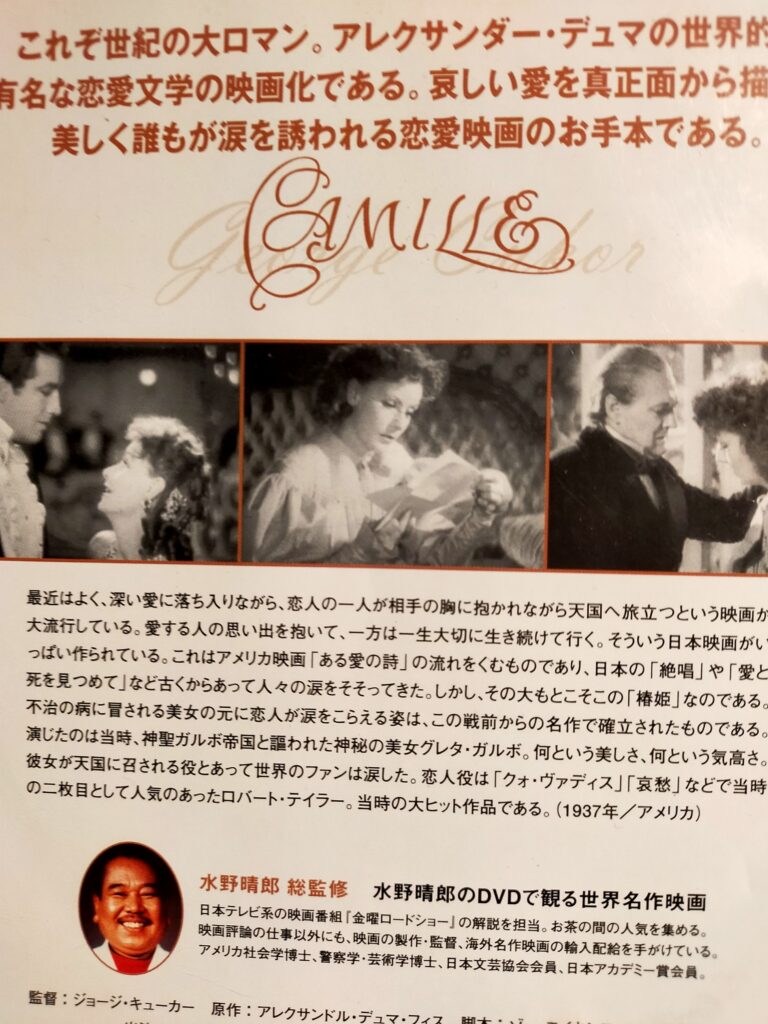

「椿姫」 1937年 ジョージ・キューカー監督 MGM

「グランドホテル」と異なり、ガルボが完全な主役で壮大なその独演、相手役との駆け引き、を楽しめる。

19世紀中盤のパリの社交界。

素性の知れぬ男女が虚々実々の駆け引きを繰り広げる濁った世界。

ガルボ扮する椿姫も極貧から身を起こし、金持ちの男を渡り歩いてきた身の上。

人間関係は気の向くまま、流されるまま、そこに信頼も尊厳もない、というキャラ。

椿姫に夢中になる青年に若き日のロバート・テーラー。

「哀愁」以降の中年になったテーラーしか知らなかったが、若いころはハンサムなうえに初々しく誠実な見かけで、スケベ一辺倒のゲーリー・クーパーより好印象。

実年齢32歳になるガルボは、画面を通しても年相応の貫禄はごまかせなく、(声も1932年の「グランドホテル」当時よりは低くなっている印象)また、口をつく「ハハッ」という相手を小ばかにしたような笑いも年齢を感じさせるのが実情。

しかしながら、だからこそ、若い燕の言い寄りをいなす演技は絶妙。

青年との真実の愛に目覚めたときの演技よりも、社交界を浮遊しながら、あることないこと思いつくままに口をつく”余裕”の演技が印象に残る。

青年の父として、椿姫に身を引くことをお願いする役をライオネル・バリモアが演じ、通り一遍の敵役に収まらぬ余韻を残す。

さすがだ!

瀕死のガルボがテーラーを迎えて真情を披露し、ある意味、幸福のもとに死んでゆくラストシーンでは、思わず眼がしらが熱くなる山小舎おじさん。

おじさんもすでにガルボ伝説に囚われた身となったのか?それとも単純なヤツだけということか?

ガルボの豪華な衣装も楽しめる作品。

(余談)

スエーデン出身の女優というと、イングリット・バーグマンはじめ、アニタ・エクバーグなど、大女のイメージがある。

我がガルボは身長が169センチというから、大女とはいいがたい。

体の厚みもなく、ただし肩幅は広くがっしりした印象でそこにスエーデンの血は生きている。

「ニノチカ」(1939年エルンスト・ルビッチ監督)に見る、ロシアの”人民服”姿と男っぽいふるまいも、そのがっしりとした体つきには似合うというものである。

ちなみにスエーデン系のアメリカ人女優にはグロリア・スワンソン、ジーン・セバーグらがいる。

スワンソンは背は低いが肩幅広くがっしり型。

セバーグは背は低く肩幅も広くない。

スエーデン系にも色々いるという次第である。