11月下旬の雪の予報の日、善光寺街道(国道403号)を走ってみた。

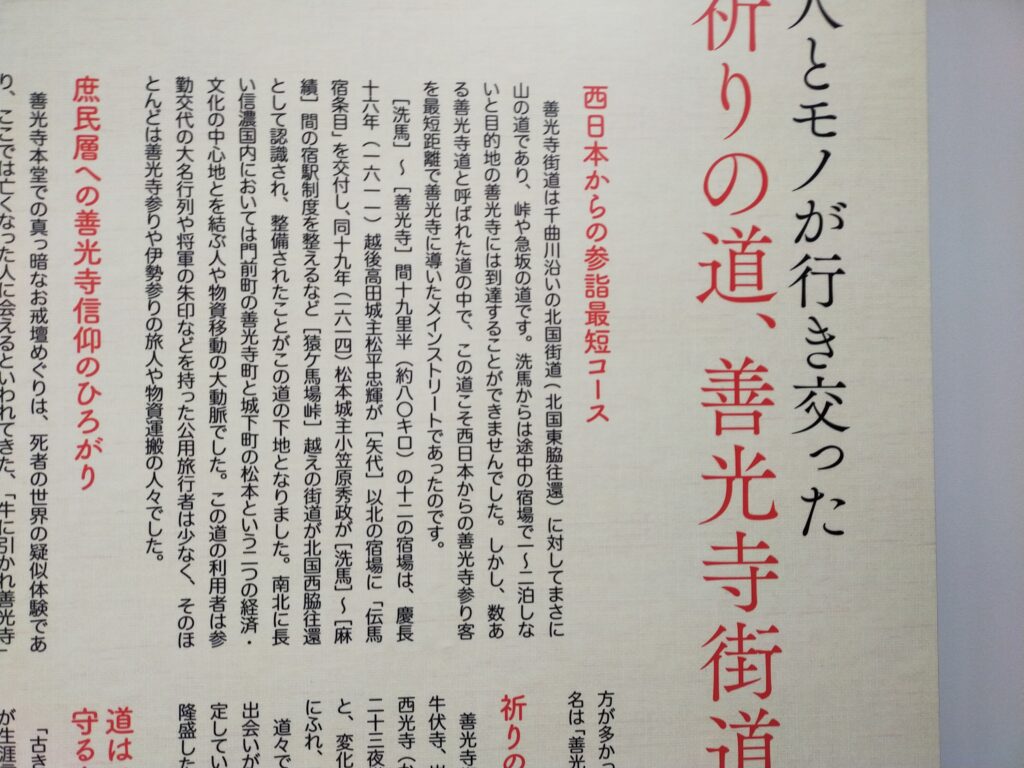

善光寺街道(西街道)は善光寺(長野)と松本を結ぶ街道。

現在では、国道403号線、JR篠ノ井線、高速長野道が旧道をトレースするように走って長野と松本を結んでいる。

稲荷山商店街

スタートは千曲市の稲荷山とした。

善光寺街道最大の宿場であり、かつての商都であった稲荷山のまちを歩いてみたかった。

街中の無料駐車場に軽トラを止め、商都の面影を残す蔵のまちエリアを歩いてみる。

善光寺街道から1本裏手にある。

かつて生糸と繊維業で栄えたという県内有数の商都の面影に接することができる。

表通りに戻ってみる。

通りの商店街は全国各地の商店街の現状例にもれず、さびれている。

おやきの看板を掲げる店が開いていた。

おやきと稲荷ずしを買いながら話を聞く。

元はお茶屋さんだったという商家を借り、営業しているNPO法人とのこと。

お茶屋さん時代の調度、備品をそのまま残してあるのが興味をそそるとともに、改めて稲荷山の昔日の興隆に思いをはせた。

おやき屋さんに稲荷山の見どころを聞く。

龍洞院というお寺がいいと言ってくれたので、寄ってみることにした。

おやき屋さんの話によると、龍洞院の住職は永平寺の偉いさんだった人で、奥さんが正田美智子さん(現上皇后)のお知り合い?とのことだった(マスク越しの会話でよく聞こえなかったが・・・)。

龍洞院は山すその気持ちのいい場所に立つお寺で、境内はよく整備されていた。

紅葉は終わりかけていたが、最盛期にはさぞきれいなことだと思った。

聖高原と博物館

善光寺街道を西へ向かい、峠を越えて聖高原を目指す。

稲荷山宿と峠の間に宿場っぽい町並みが残っている。

山道に入り、姨捨のあたりを越える。

雪がちらつき、やがて山林は雪景色に変わる。

地温はまだ高く、路面が溶けているので助かる。

オールシーズンスタッドレスを履いている我が愛車とはいえ、峠の雪道はなるべくならば避けたい。

善光寺街道中の難所といわれた猿ケ馬場峠を越えると、聖湖が現れた。

猿ケ馬場峠は、かつて芭蕉や正岡子規も越えた記録がある。

このあたりからが聖高原のリゾートエリアなのだろう、聖博物館の看板が見えたので寄ってみる。

伊勢神宮の荘園だったという麻績地区の神社仏閣や、聖山を中心とした山岳信仰、麻績宿の歴史などが主なテーマの博物館。

小規模ながら力のこもった展示ぶりに大いに興味がそそられる。

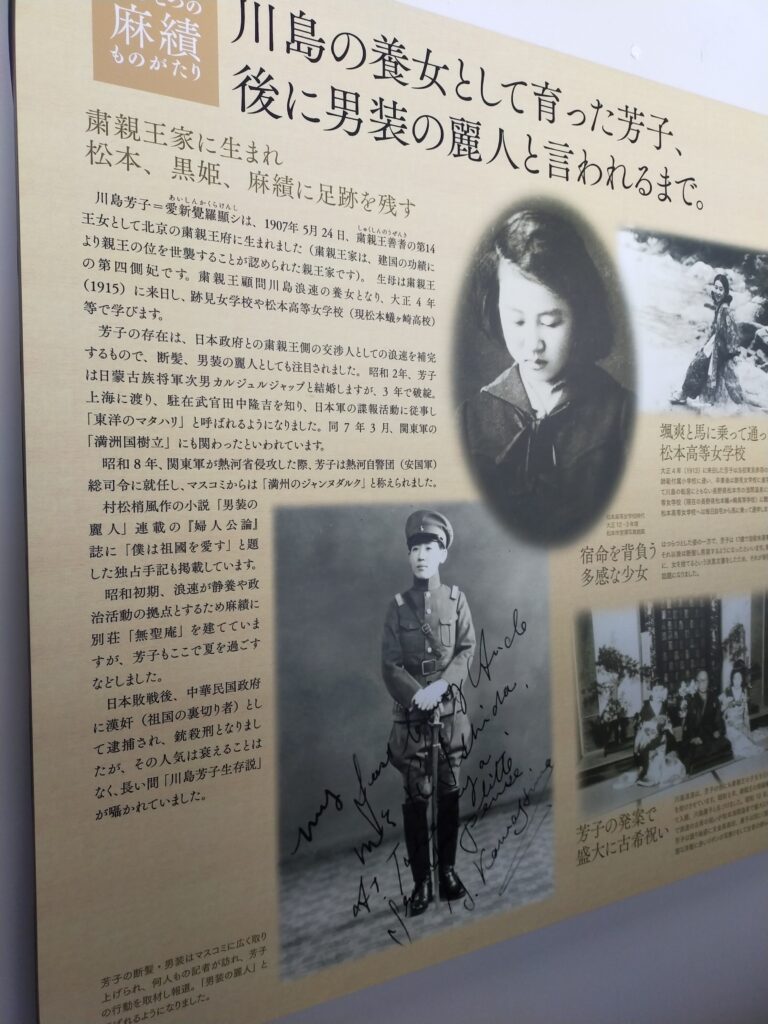

このあたりには東洋のマタハリといわれた川島芳子の日本人養父の別荘があり、長野県で女学校を出た芳子も滞在したという。

伊勢神宮との関係といい、川島芳子といい、のっぴきならぬ気配漂う聖高原の歴史背景である。

底冷えの館内をはい出て、受付のおばさんに挨拶。

聞けば、今年は積雪が早く、11月に雪かきをしたのは初めてとのこと。

雪道を気を付けながら国道に戻り、先を急ぐ。

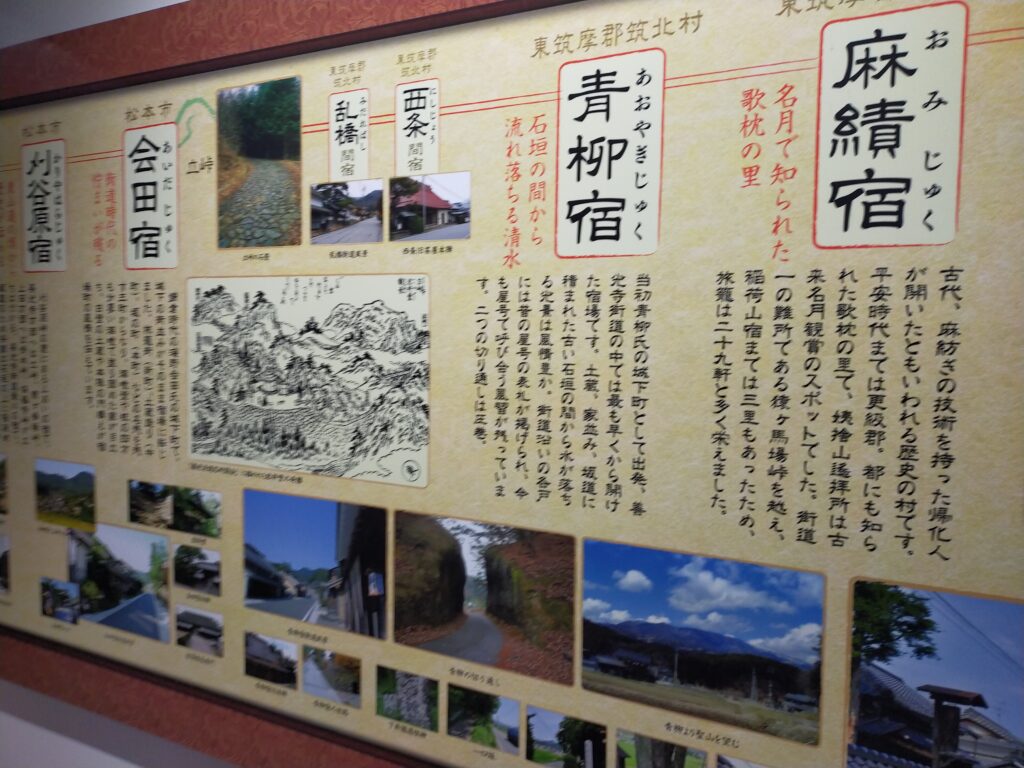

麻績宿、切通し、青柳宿

聖高原から善光寺街道を下るにつれ道が乾き、日差しがポカポカしてくる。

里は晩秋とはいえまだまだ小春日和だ。

麻績宿の名残を探す。

篠ノ井線にあっては聖高原駅周辺が中心部の麻績村。

善光寺街道の旧道沿いが宿場のあったエリアだった。

麻績村を抜け、国道403号線を走り、青柳宿を目指す。

青柳駅方面の標識を左折する。

車1台がやっとの幅の旧道が続く。

旧道には青柳宿までの間に2か所、切通しがある。

住民らが掘ったという切通し。

壁にはノミの跡が残っていて、岩の上には道祖神らが見守っている。

切通しの地形は不思議な魅力を持つ。

その向こうには知らない世界が待ってでもいるかのような。

切通しを抜けると青柳宿。

旧道ということもあるのか、まったく道幅を広げていない。

バスがぎりぎり通れるか?くらいの狭い道幅の宿場町。

古民家がずらりと並んでいるわけではないが、道の狭さに歴史が詰まってでもいるかのような世界だった。

国道に出て道の駅さかきたへ寄って昼食。

築北村にまで来た。

このまま403号線を行けば安曇野市を抜けて松本へと続く。

一方、築北村は山を挟んで青木村へも接している。

青木村は我が山小舎がある長和町とともに小県郡を構成している隣村でもある。

帰還はもうすぐだ。