山小舎に投宿した学友一行。

彼等の地元の地酒や、貴重な漬物類など、高価なお土産を頂きました。

また、山小舎の食材、アルコールなどは割り勘となり、年金生活の山小舎おじさんには助かりました。

さらに来年の浄化槽設置の寄付金までいただきました!

寄付金は、彩ステーション、娘一家に次いで3例目、延べ7人となりました。

勝手な申し入れながら、ご対応ありがとうございます。

一夜明けた山小舎。

6時半に二日酔いの目を開けて下へ降りると、すでにほぼ全員が起きています。

外に散歩に出ている人もいます。

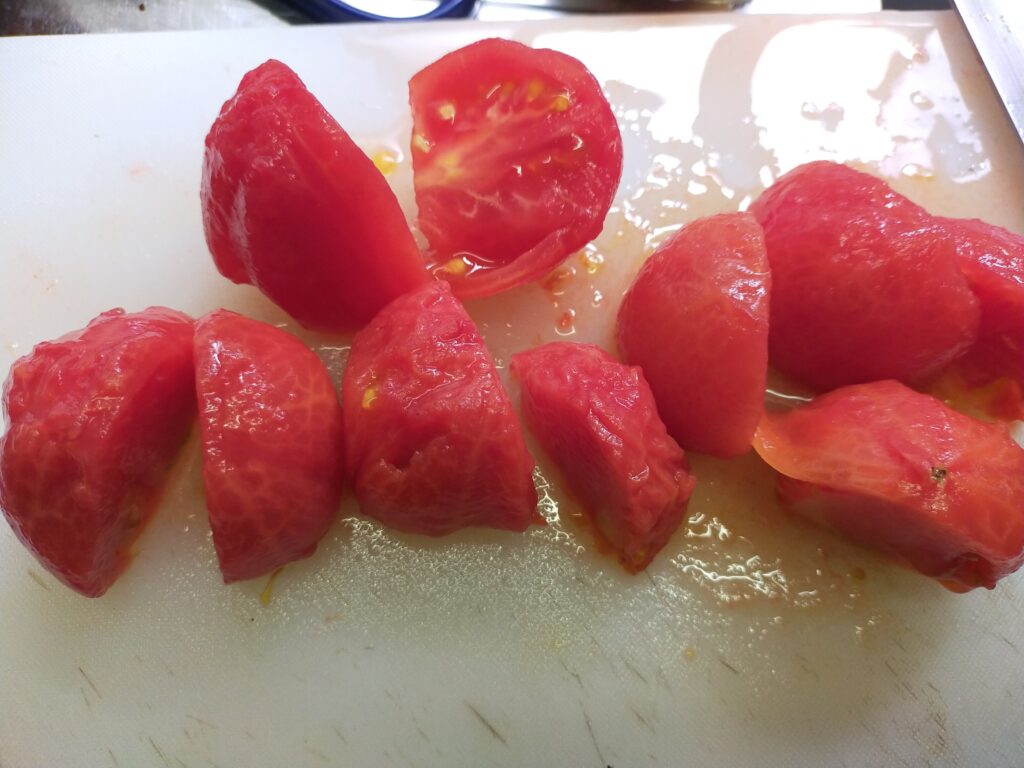

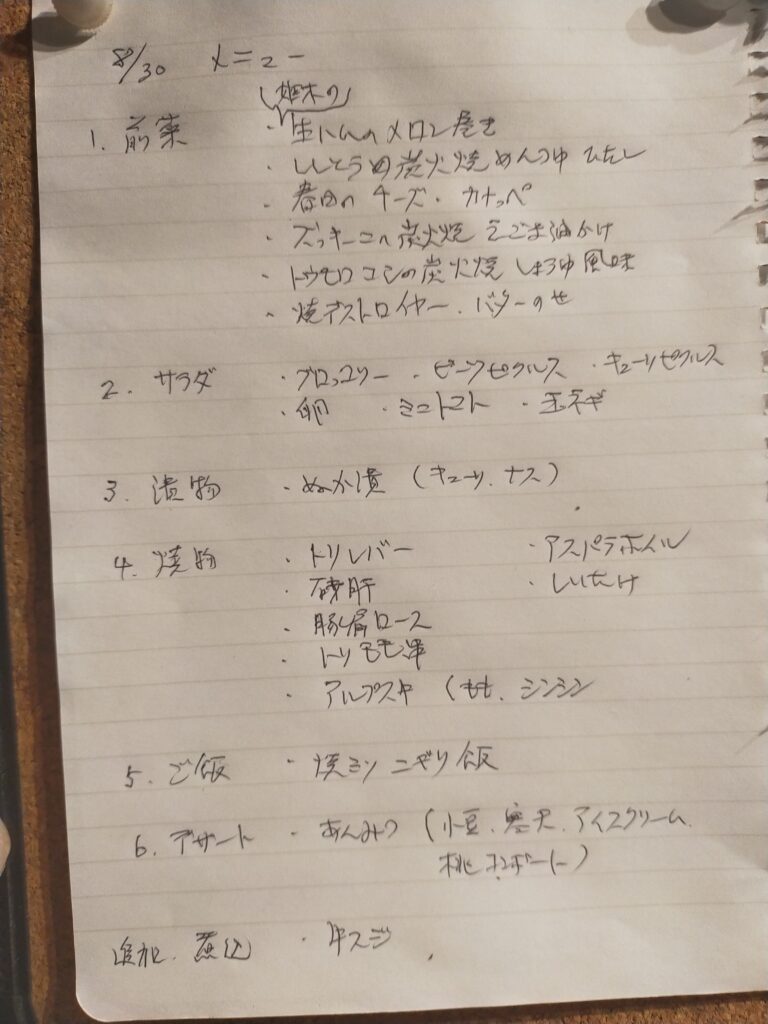

パン、コーヒーに目玉焼き、野菜スープ、昨日のサラダ、ヨーグルト(ジャムとブルーベリー乗せ)、桃、プルーンなど、夏の山小舎の朝食メニューです。

その前に野草茶を煮だして試飲してもらいました。

すでに活動意欲満々のメンバーですが、麓の町は暑いので標高の高い近辺で、午前中はゆっくりすることになりました。

白樺湖から女神湖、車山を回る一団と、姫木周辺を散策する人、山小舎で待機、と3つのグループに分かれて午前中を過ごしました。

昼食は昨日の残りのおにぎりと、焼き鳥、ほかに焼きそばを2玉作りました。

皆食欲があります。

午後は下諏訪温泉の児湯に入ってから、富士見の別荘へ向かいました。

富士見高原リゾートには、参加メンバーのお父さんが建てた別荘があるのです。

ここで一行を見送る予定だった山小舎おじさんも、学生時代のノリよろしくお邪魔して参加ました。

一行は2台で出発。

山小舎おじさんの乗った車は、温泉の後、下諏訪から20号線で小淵沢まで行き、小淵沢インター近くのドラッグストアでビールなどを買いながら、長野側の富士見高原リゾート内の別荘地へ向かいました。

もう一台は夕食の食材を調達して別荘で合流です。

原生林に点在する富士見高原の別荘地は、国産材で別荘を建てることが条件だったそうです。

まずは堂々とした外観。

中へ入ると、居間は吹き抜け構造で、暖気がいきわたるように配置された3部屋が二階にあります。

広さもあり、普段手入れもされている様子がうかがえます。

皆は、勝手知ったるとばかり雨戸をあけ、網戸にして換気、布団なども用意しています。

富士見高原リゾート内の別荘へ

富士見高原リゾート内の別荘へ

部屋の中から外を見る

部屋の中から外を見る

テーブルでくつろぐ

テーブルでくつろぐ

今は、メンバーのお兄さんが管理しているという別荘。

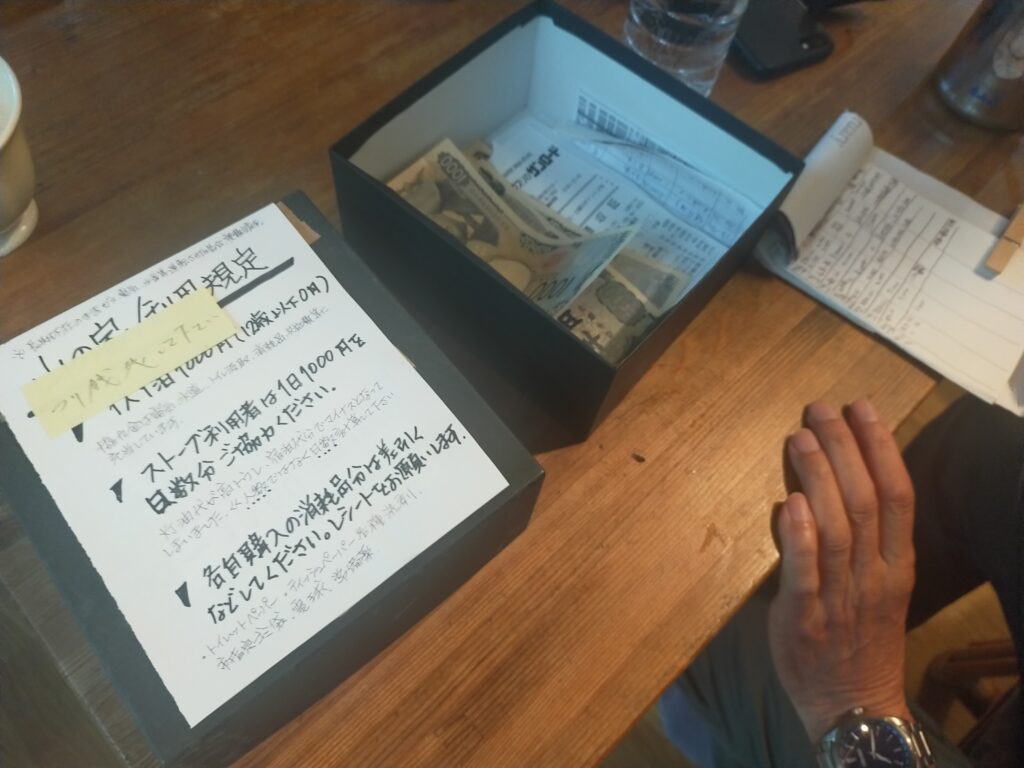

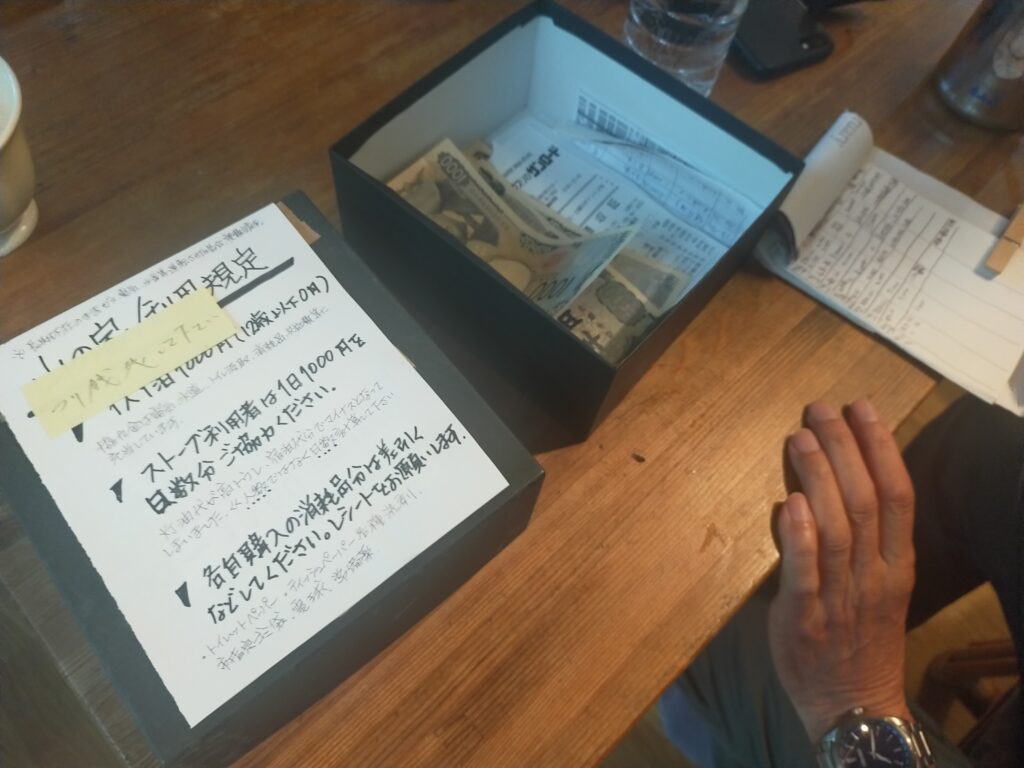

親族やその友人のみの利用とはいえ、別荘利用の注意やルールが細かく張り紙され、使用料一人1000円を徴収とのこと。

使用料を入れるボックスには、使用者の日付などを記録する台紙もありました。

「利用規定」は別荘所有者にとって参考になる

「利用規定」は別荘所有者にとって参考になる

これらの管理方法は山小舎にとっても非常に参考となりました。

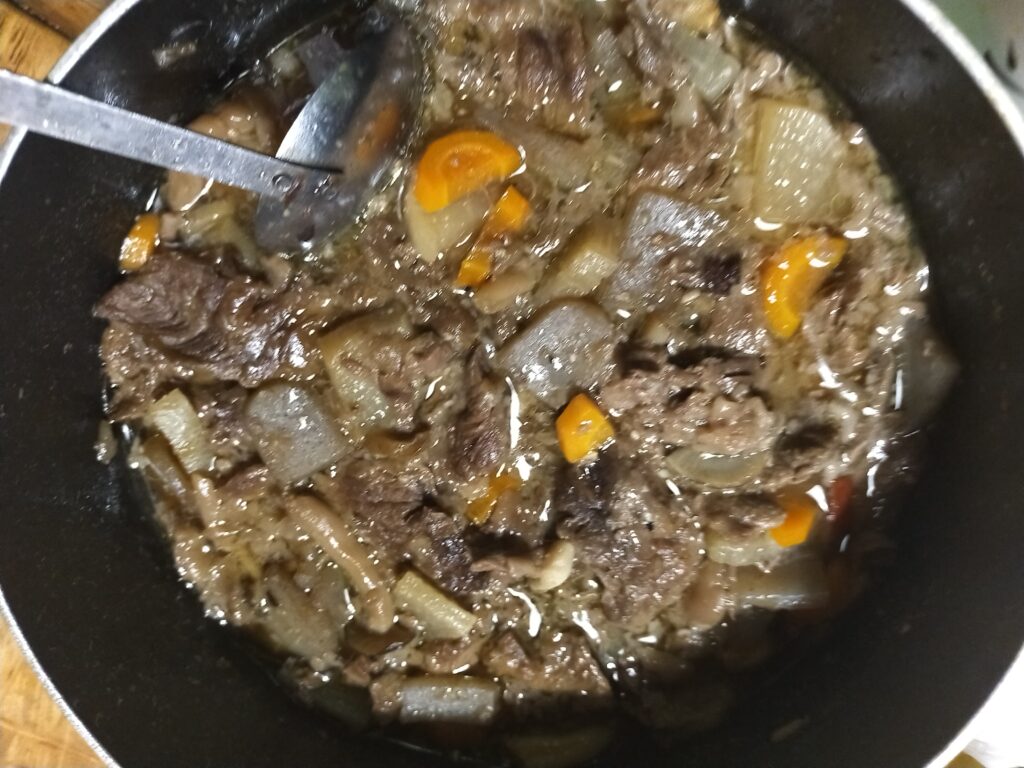

富士見の夜はキムチ鍋と昨日食べられなかったアルプス牛のソテーなどで過ぎてゆきました。

ガスコンロや土鍋、炭や七輪まで完備している別荘は居住性十分でした。

翌日は朝食の後、出発の9時まで希望者で別荘地から山道をハイキング。

鹿の道と呼ばれるハイキングコースを歩きました。

網笠山と呼ばれる八ヶ岳最南端のピークが眺望できる地点まで登り、戻ってきました。

南側には富士見パノラマリゾートと入笠山が見えます。

鹿の道を上る

鹿の道を上る

霧に包まれた網網笠山

霧に包まれた網網笠山

パノラマリゾート方面を遠望

パノラマリゾート方面を遠望

この日、一行のうち2人が帰り、残る3人は上田方面へ向かって信州の3日目を過ごしていました。

真田の時代の櫓が残る上田城は、博物館ともども見ごたえがあったとのこと。

来年も皆健康で再会できることを祈ってお別れしました。