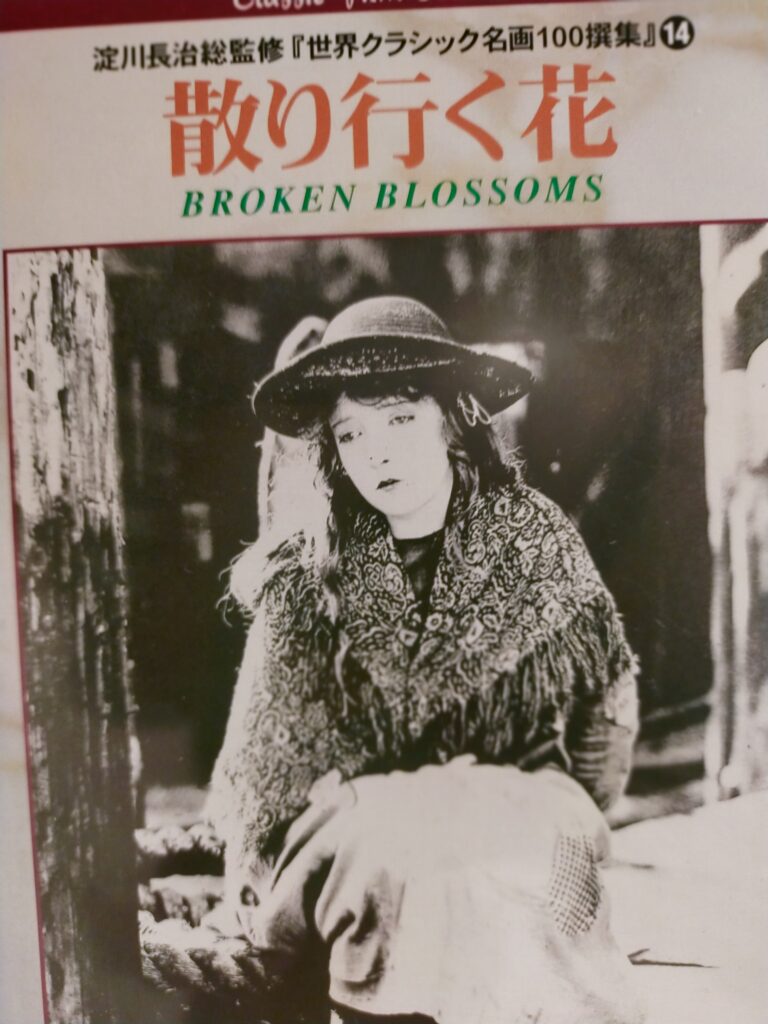

「散り行く花」 1919年 D・W・グリフィス監督 ユナイト

映画の父と呼ばれるグリフィスは、イタリアの「カビリア」(15年)を数十回見て「イントレランス」(17年)を撮った。

そのあとにトーマス・バークの短編を原作に撮ったのが本作である。

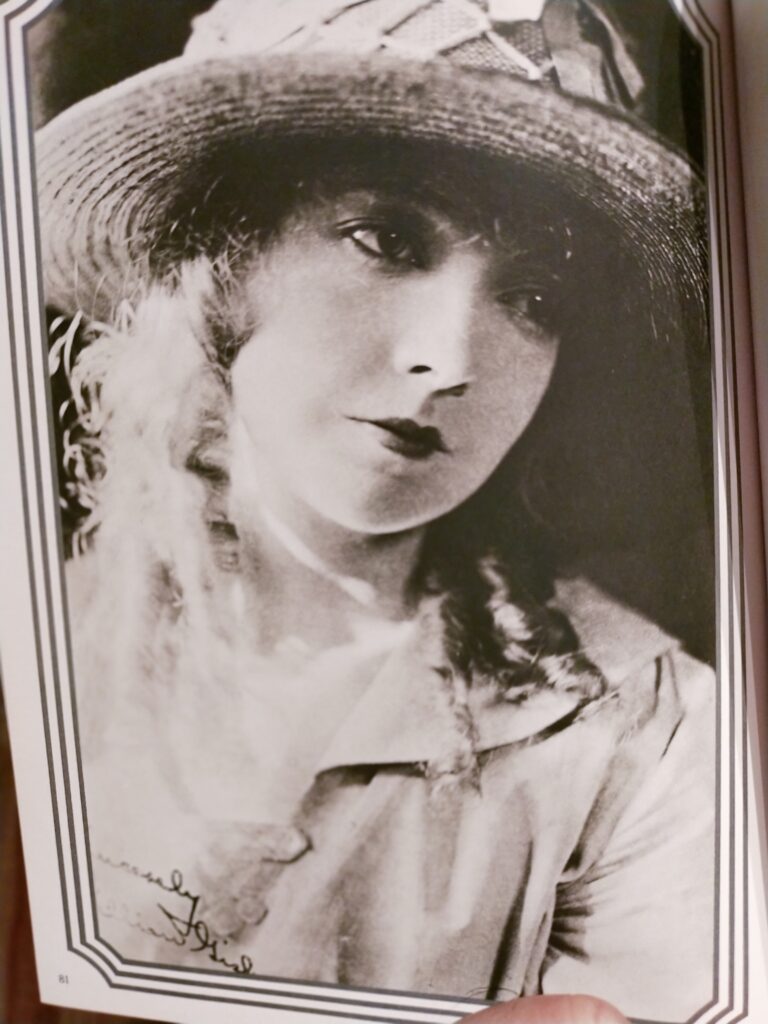

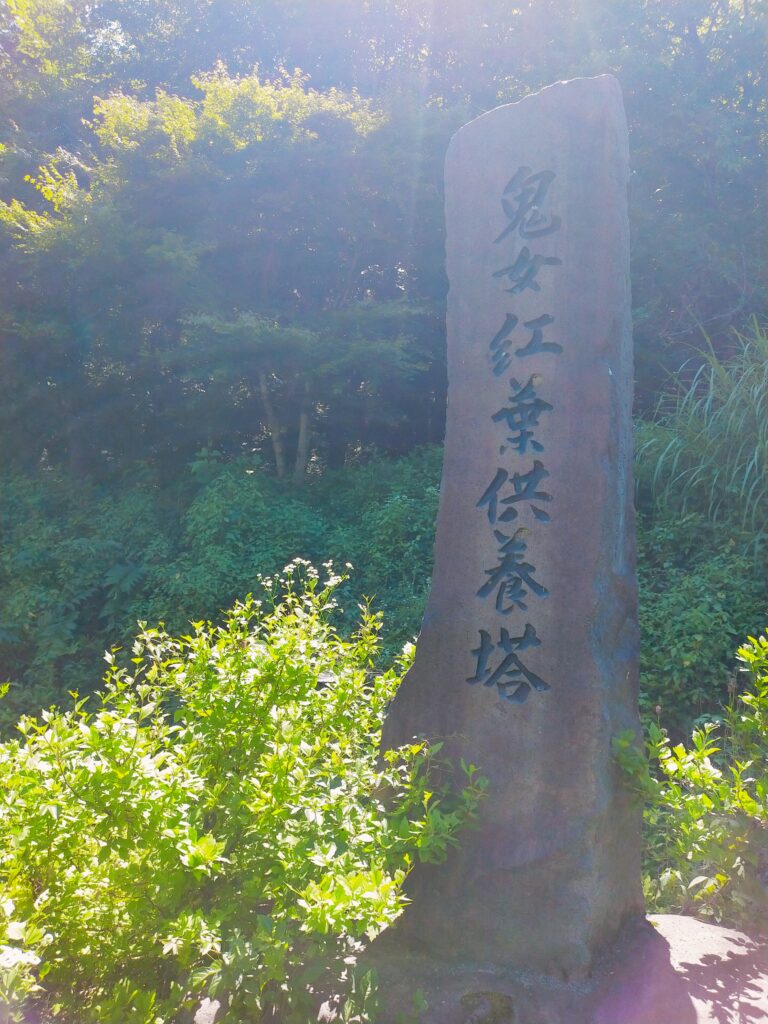

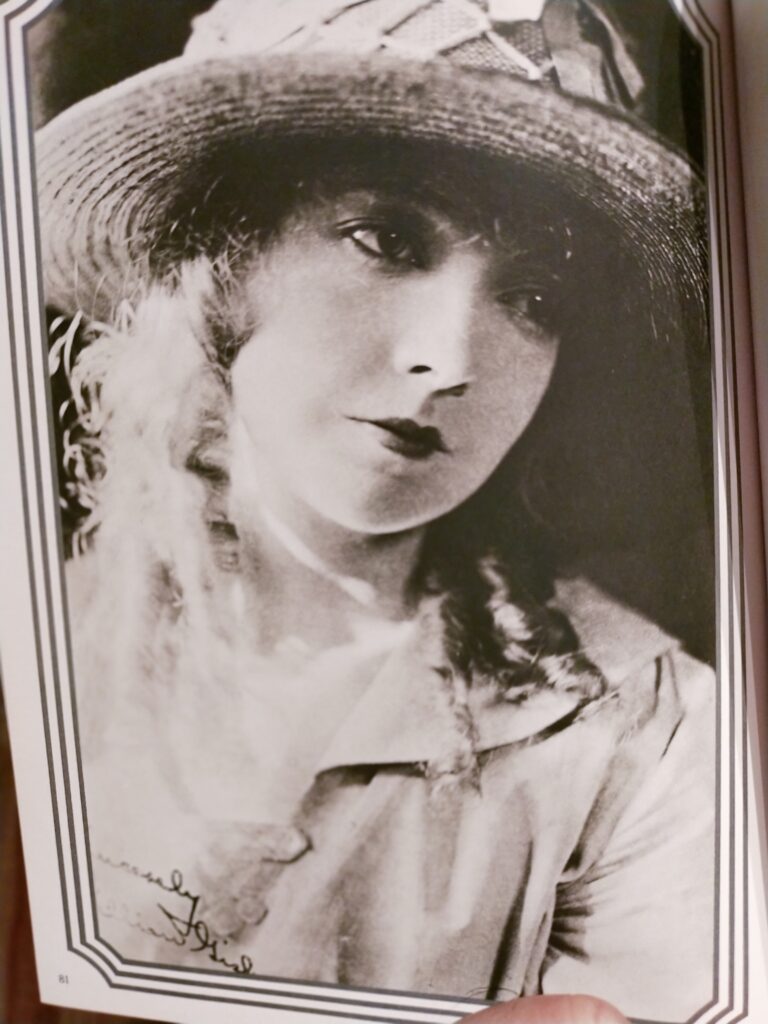

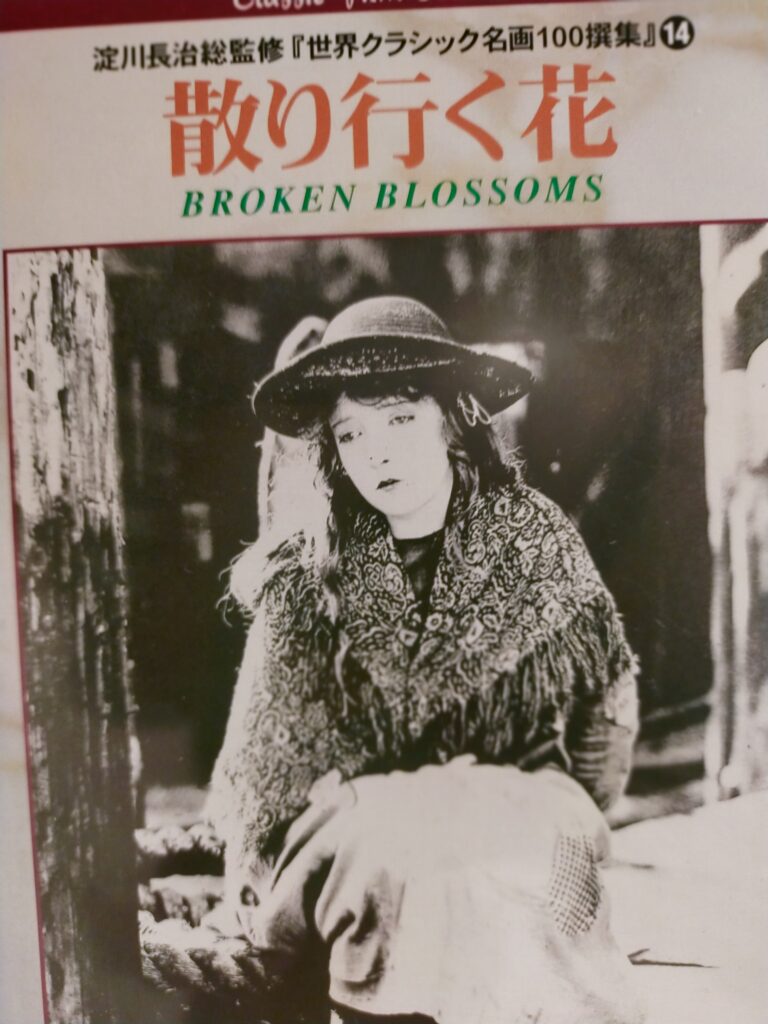

主人公の12歳の少女役には、撮影当時23歳になろうとしていたリリアン・ギッシュをキャステイングした。

グリフィスとリリアンの出会いは彼女が16歳の時だった、以来グリフィスは自作に起用し続けた。

リリアン・ギッシュ

リリアン・ギッシュ

グリフィスの美少女好みは今では伝説的で、「国民の創生」で追いつめられて山から身投げする美少女や、「イントレランス」バビロン編の戦車を操る美少女などが今に残るが、現実のグリフィスが常に美少女たちに取り囲まれていたといわれる。

「散り行く花」(原題:イエローマンと少女)を見るときにグリフィスの好みを前提にリリアン・ギッシュの服装、髪形、表情、仕草に注目することになる。

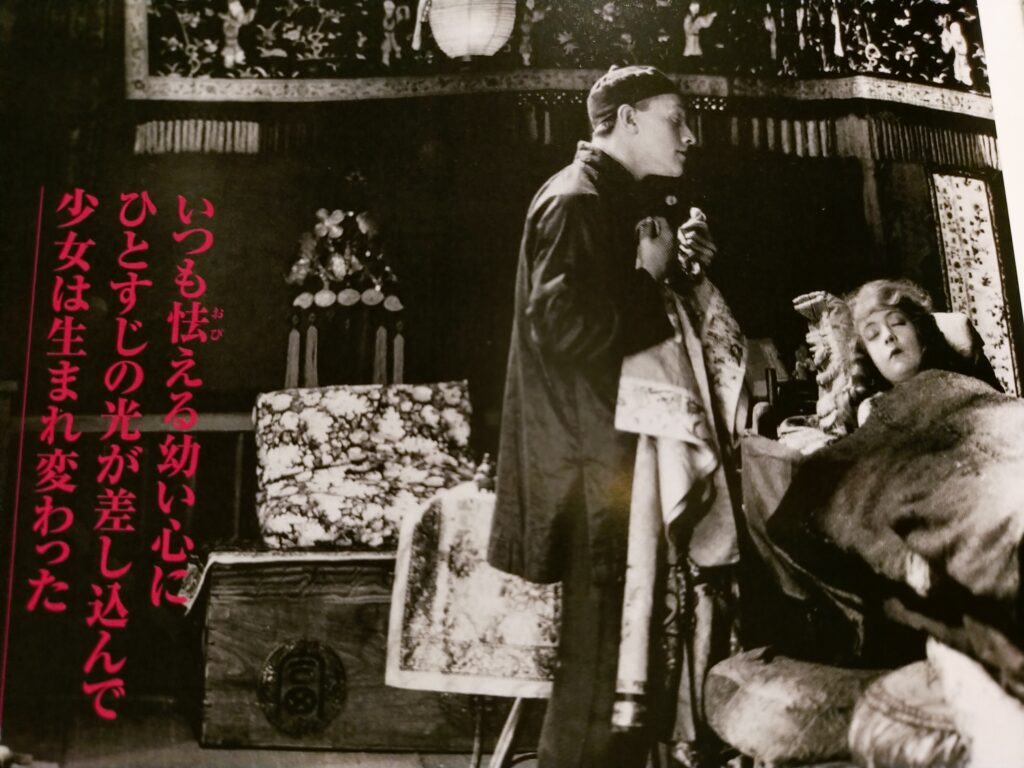

彼女はロンドンの貧民窟に、妻に逃げられて残った娘を召使のように虐げる父親と暮らす少女ルーシーを演じる。

帽子からのぞく巻き髪、ショールを肩掛けした貧しいワンピース、うつむき加減に顔をかしげている。

歩くときは猫背加減であきらめたような顔つきで、表情が浮かぶのは、父親の理不尽な折檻におびえるときだけ。

虐待されるルーシー

虐待されるルーシー

一方、清朝時代の中国から一人の青年が『野蛮で無秩序な西洋人に心の平和を伝えよう』との夢をもって渡英する。やがて夢破れ、今では貧民窟の雑貨屋に収まっている。

演ずるは白人俳優のリチャード・バーセルメス。

この作品ではほかの重要な中国人役にも白人を配しているし、ちょっとだけ画面に映る黒人役も黒塗りした白人エキストラだったりする。

そういう時代の作品だった。

ルーシーは、スラム街のボクサーの父親から理不尽な扱いを受け続ける。

時としてその描写はサデイステイックである。

これはグリフィスの好みであるのだろうか。

折檻そのものに興味があるのか、耐える美少女が好みなのかはわからないが。

父親の荒れ狂う鞭を逃れてルーシーがイエローマン(中国青年)の店へ迷い込む。

かねてからルーシーを崇拝していたイエローマン(字幕でもこう表記されている)は大切な花のようにルーシーを扱う。

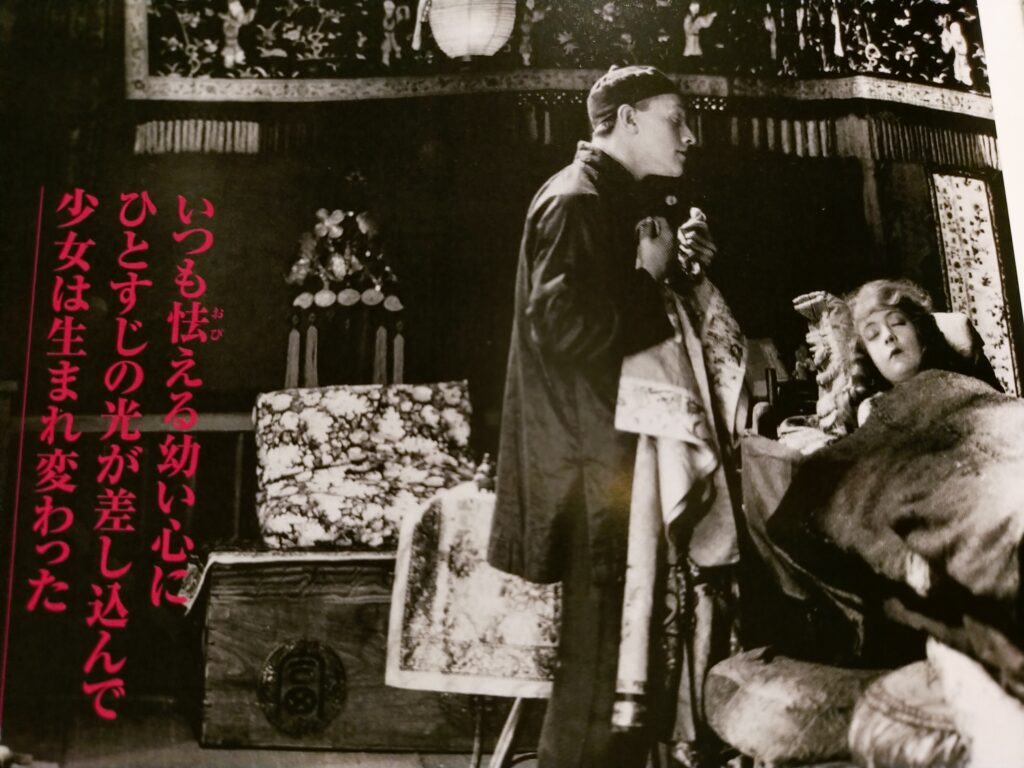

イエローマンに匿われるルーシー

イエローマンに匿われるルーシー

ここで字幕の字体が装飾体になり、大げさな美文調で二人の出会いが綴られる。

ルーシーに中国服を着せ、ベッドに横たわらせ、線香を焚いて仏壇に祈るイエローマン。

彼はルーシーを『ホワイトブロッサム』と呼ぶ。

ルーシーもただうっとり。

「散り行く花」のまさにハイライトシーンだ。

チャイナスタイルのルーシー

チャイナスタイルのルーシー

グリフィスの美少女趣味が、サデイステックなものだけではなく、美少女に対しプラトニックにかしずく方向性を持っていることがわかる。

この作品でスターダムに乘ったリリアン・ギッシュは、60歳を超えたときの「狩人の夜」(55年 チャールズ・ロートン監督)でも、90歳を超えたときの「八月の鯨」(87年 リンゼイ・アンダーソン監督)でも、良識に溢れたキャラクターを演じ、清純派としての生涯を全うした。

淀長さんベスト121の7番目にランクインした作品。

なお淀長さんは「MyBest37 私をときめかせた女優たち」でリリアン・ギッシュを取りあげている。

サブタイトルは「奇跡の映画。女神」だった。

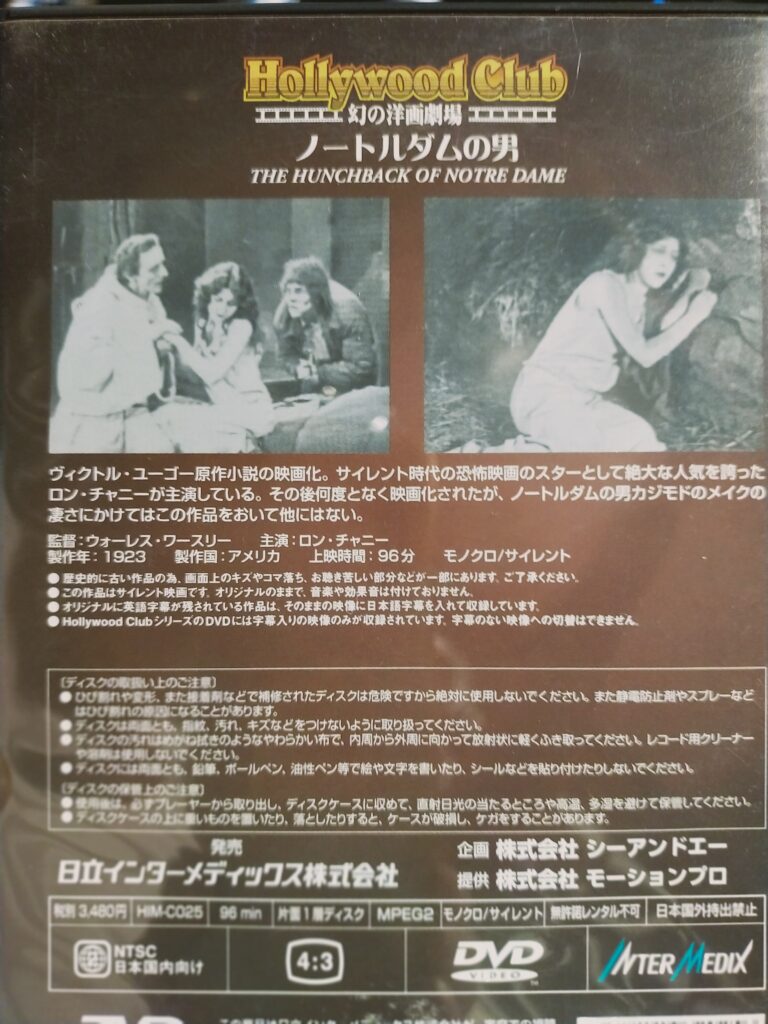

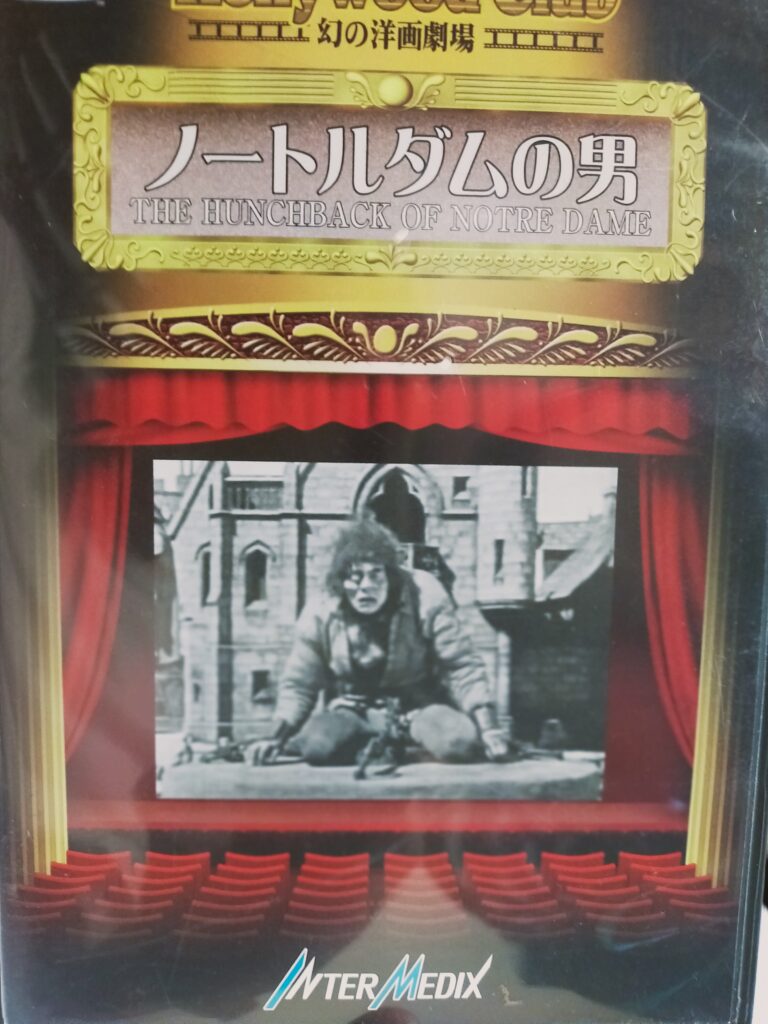

「ノートルダムのせむし男」 1923年 ウオーレス・ワースリー監督 ユニバーサル

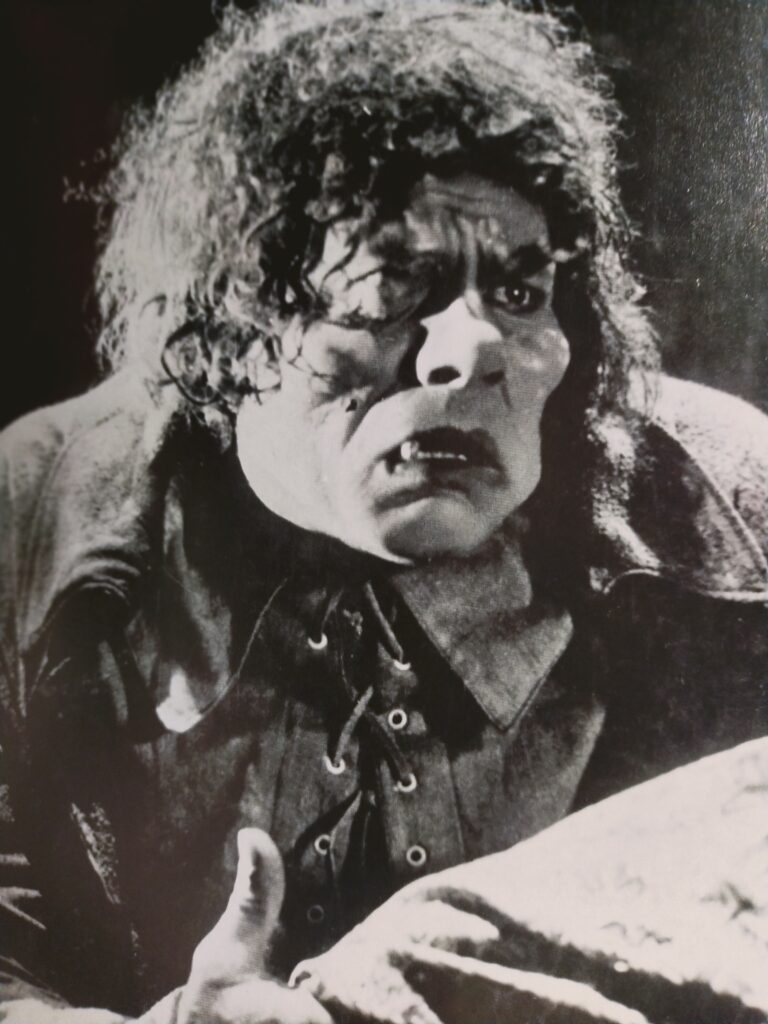

怪奇俳優として一世を風靡したロン・チャニーが、ヴィコトル・ユゴー原作の「ノートルダムのせむし男」のカジモドを演じる。

ノートルダム大聖堂、その建物内部、宮殿の間、中世パリの貧民窟、地下水道などを大セットで再現し、数百人のエキストラに当時の服装をさせ再現した大作。

製作はカール・レムリとアービング・サルバーグだが、実質の製作者は出演を熱望したチャニーその人だったという。

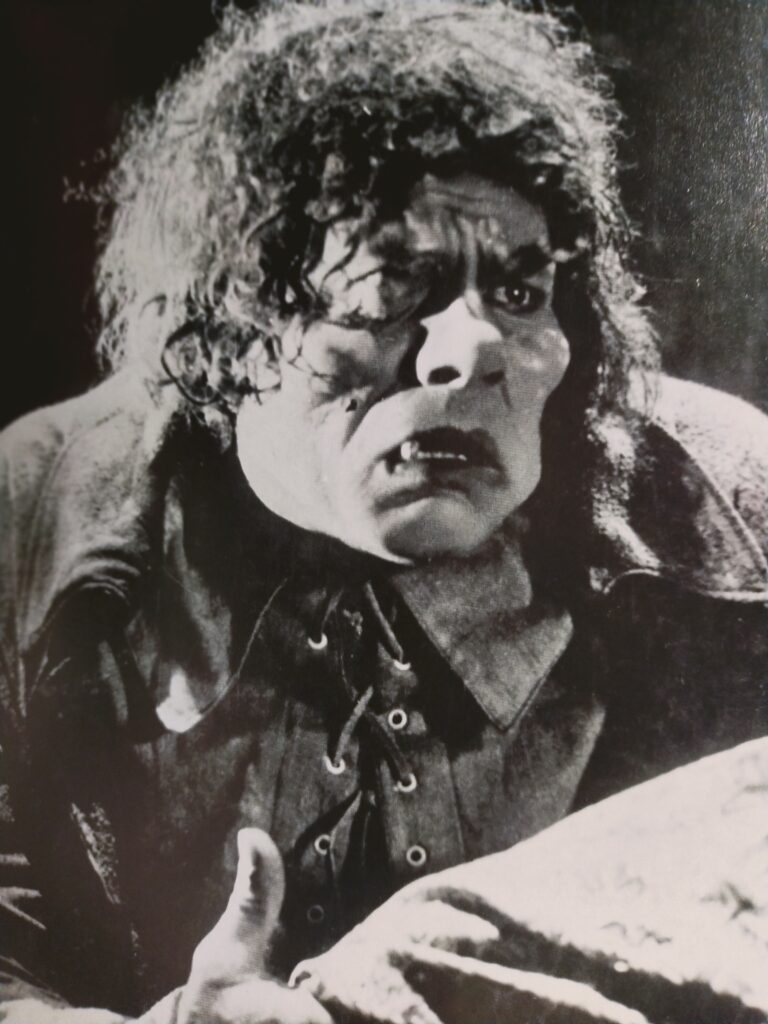

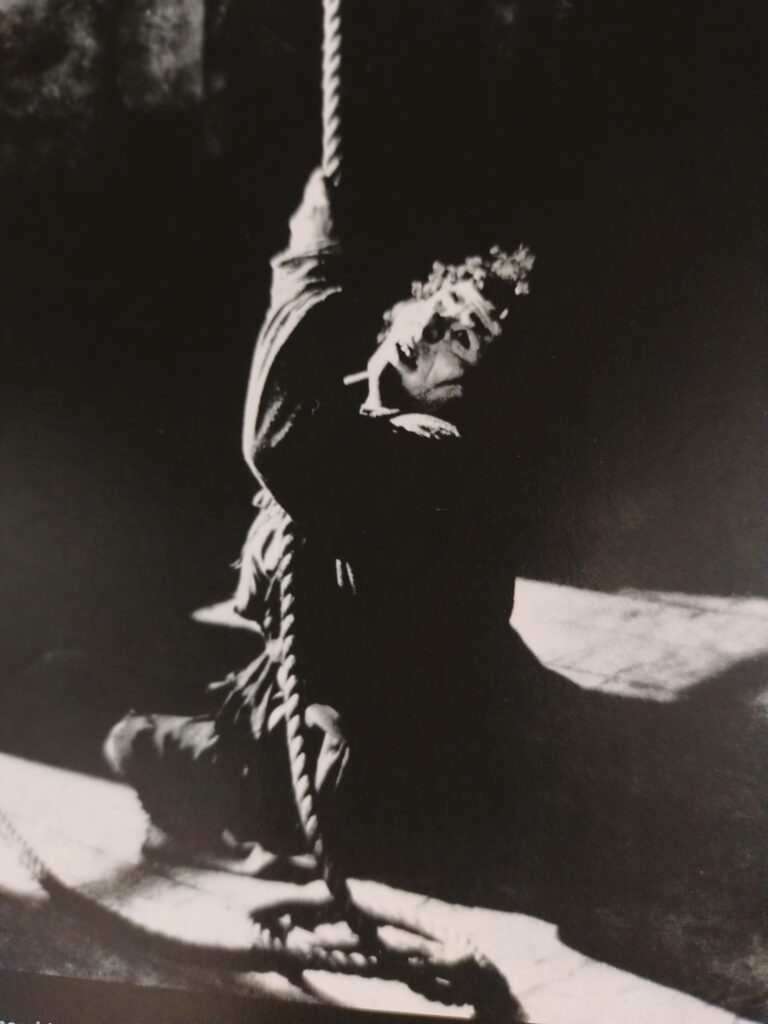

ロン・チャニーのカジモド

ロン・チャニーのカジモド

まずはノートルダム大聖堂の大セットを生かした撮影に見とれる。

聖堂のバルコニーからはるか下を眺めた広場の大群衆、聖堂の壁を上り下りするカジモドのスリリングな動き。

チャニーのメイクは一目見たら忘れられない。

顔の原型をとどめない、ほほのコブと突き出した右の眼球。

チロチロと舌を突き出す演技と、背を縮めたかのような短い体躯と曲がった脚でひょこひょこ動くのも不気味。

鞭うたれるカジモドに水を恵むエスメラルダ

鞭うたれるカジモドに水を恵むエスメラルダ

暴君ルイ11世治世下のパリ。

大聖堂には誠実な執事がいて、その兄の謀略に生きるジュハンがいる。

王の親衛隊長フィーバスや貧民窟の大将クロピンも。

そのクロピンには、さらってきた赤ん坊をジプシーの踊子として育て上げた娘のエスメラルダ(パッツイ・ルース・ミラー)がいる。

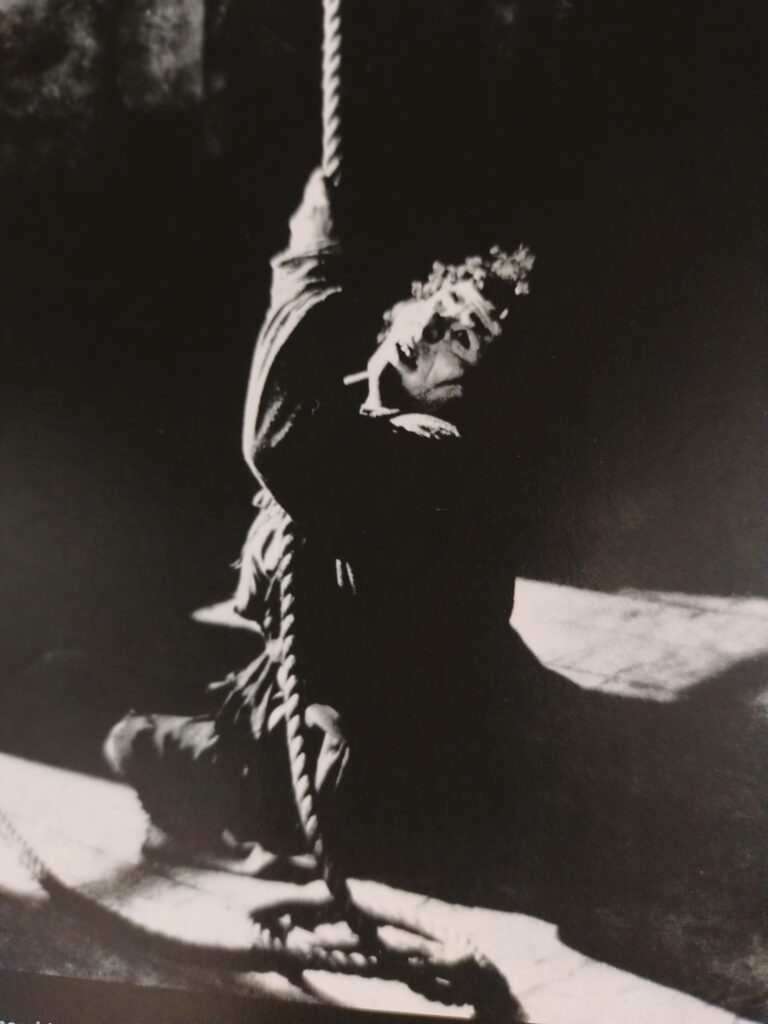

死の間際に大聖堂の鐘をつくカジモド

死の間際に大聖堂の鐘をつくカジモド

エスメラルダは優しい娘で、公開むち打ちの刑にされたカジモドに水を恵んでやる。

親衛隊長のフィーバスはエスメラルダに一目ぼれして追いかけまわす。

ジュハンは謀略をめぐらし、カジモドを捨て駒のように使い倒すが純粋な心のカジモドはジュハンへの恨みを忘れず、エスメラルダに心を許す。

善人と悪人をはっきり分けるのが文豪ユゴー流なのか。

体制側の腐敗、上流社会出身の武術者の無力、大衆の反乱などが表面的に描かれるが深みはない。

大聖堂に象徴されるキリスト教的正義の維持と主人公のハッピーエンドはハリウッド流価値観によるものだろう。

原作ではエスメラルダが死ぬが、映画では親衛隊長と結ばれる。

どちらも、姿形は醜くとも心は純粋なカジモドは死んでゆくのだが。

淀長ベスト121の20番目。

オリジナルの日本公開タイトルはこの通りだが、DVD版では「ノートルダムの男」となっている。

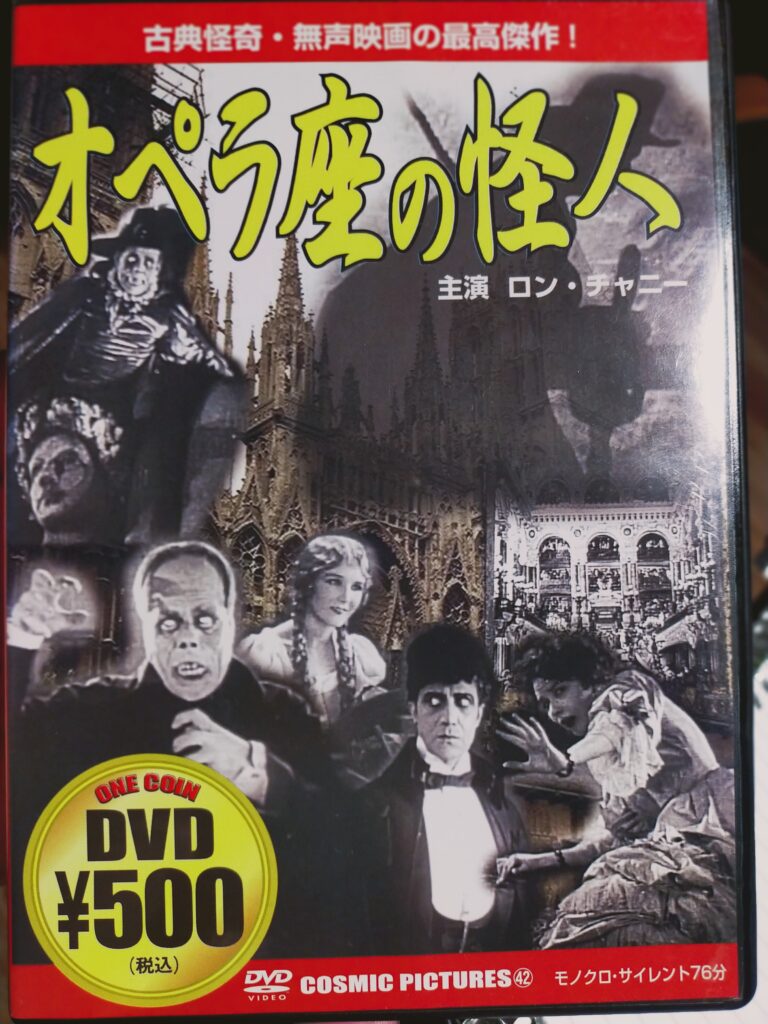

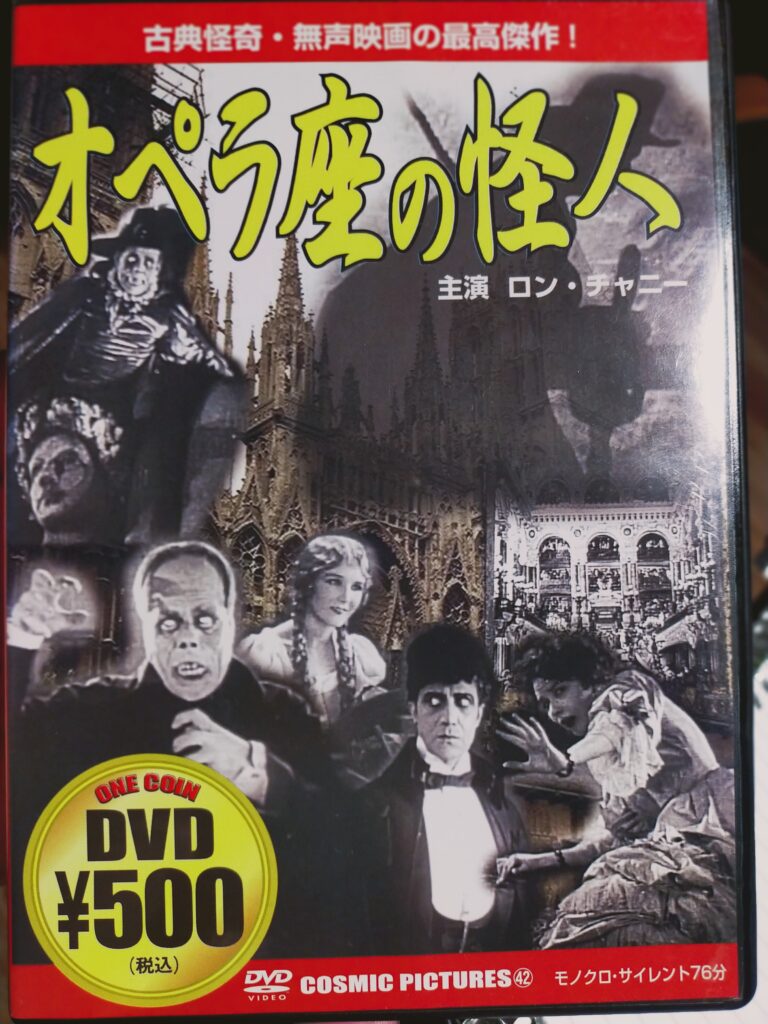

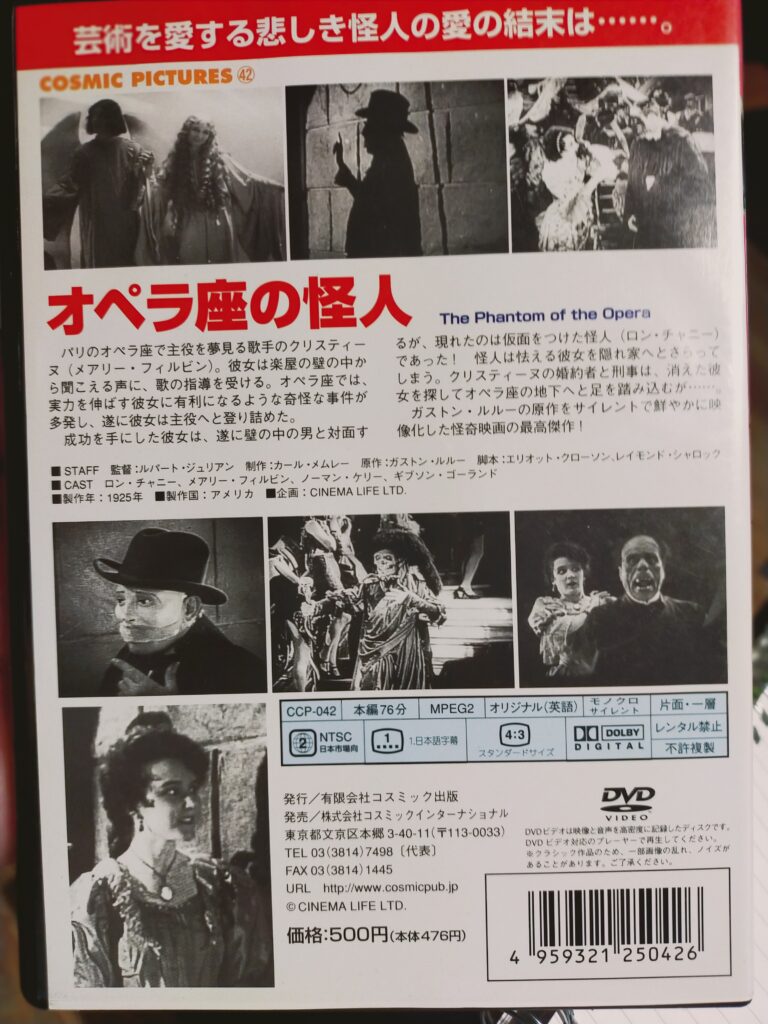

「オペラ座の怪人」 1925年 ルバート・ジュリアン監督 ユニバーサル

日本公開時のタイトルは「オペラの怪人」。

今回はDVD版のタイトルで紹介する。

「ノートルダムのせむし男」ですさまじいメイクを見せたロン・チャニー主演の怪奇ロマン。

隠れた主役はパリのオペラ座そのものである。

ファントムメイクのロン・チャニー

ファントムメイクのロン・チャニー

華やかなオペラ座には伝説がある。

地下の拷問室だったところにはファントムが棲む、と。

音楽の天才で、オペラ座のプリマドンナが気に入らないと、舞台のシャンデリアを落とすなどの妨害をし、近づくスタッフには死をもって応えるファントム。

一方気に入ったプリマがいると、壁越しに歌を教えたりする。

今回のドラマはただ気に入られただけではなく、愛をささげ、またプリマから愛をもって応えることを要求したファントムの物語。

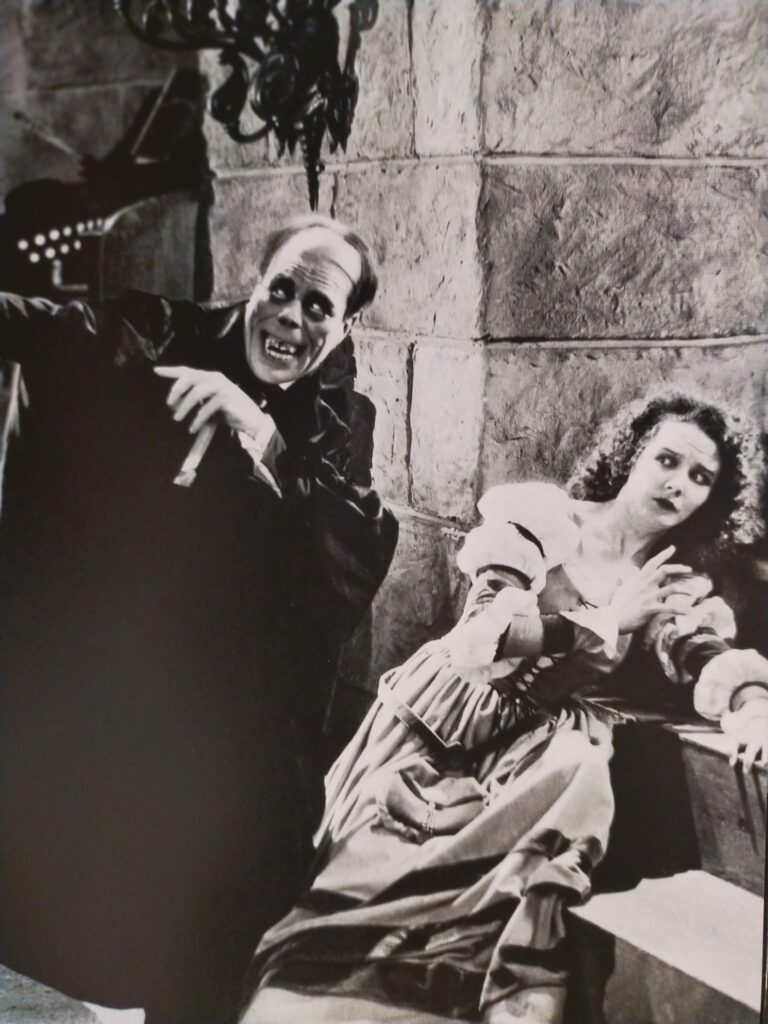

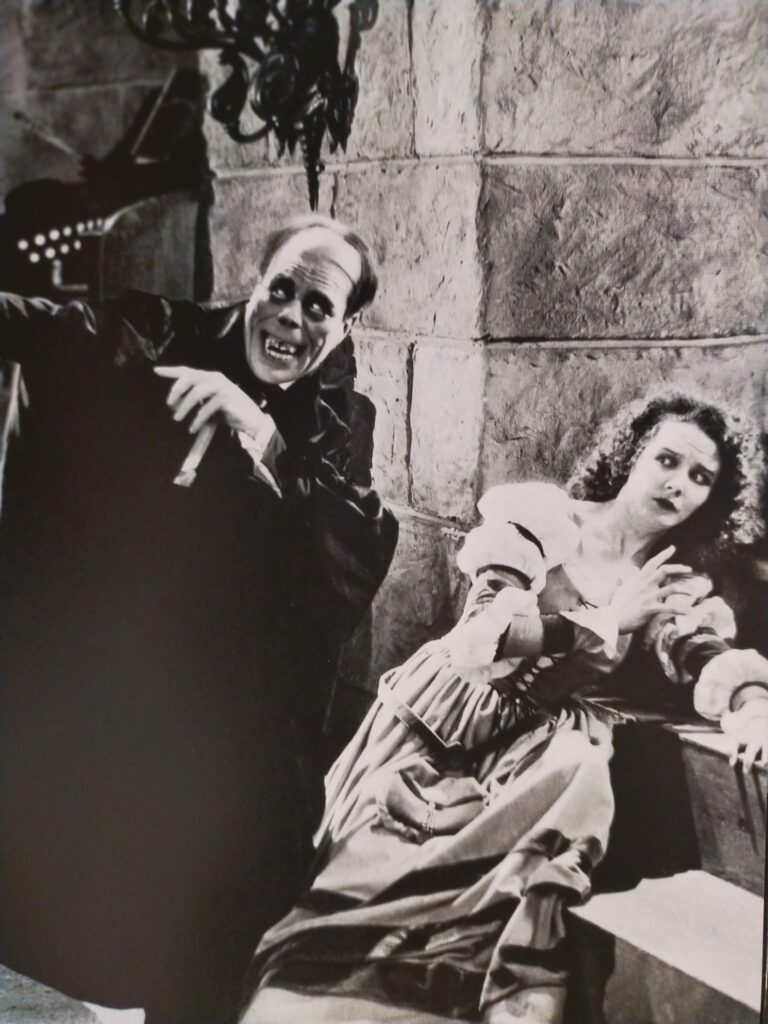

ファントムとクリスチーヌ

ファントムとクリスチーヌ

導入部、その他大勢のバレリーナたちが集団で右往左往しながら、オペラ座の奈落や地下室でファントムの存在をスタッフに聞いて回る。

可愛いバレリーナの集団に見とれながらドラマに導かれる。

美人プリマのクリスチーヌがファントムに気に入られる。

クリスチーヌの前に仮面をかぶって現れるファントム。

その仮面は、ピーター・ローレにも中国劇の人形にも似た情けない表情なのがかわいい。

仮面舞踏会に現れたファントムの雄姿

仮面舞踏会に現れたファントムの雄姿

ファントムの性格は独善的でわがままでおまけに独占的。

とても女心にアピールするものではなく、20年代の完全に受け身の女性をしても全く受け入れられない。

クリスチーヌにしても脅迫的になされたファントムとの約束を、解放後に即破るくらい一方的なものなのだ。

クリスチーヌの性格付けもこの時代にしては全くの受け身ではなく、その場しのぎの嘘をつきながら、自分の欲望に正直に生きる行動的な女性に描かれている。

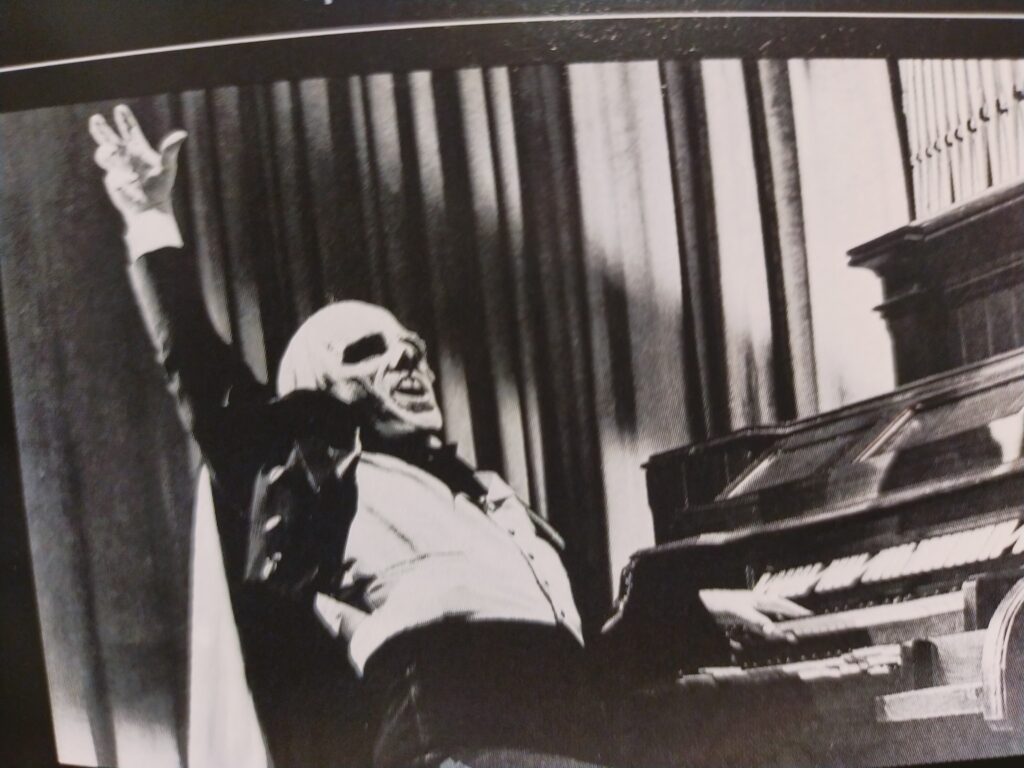

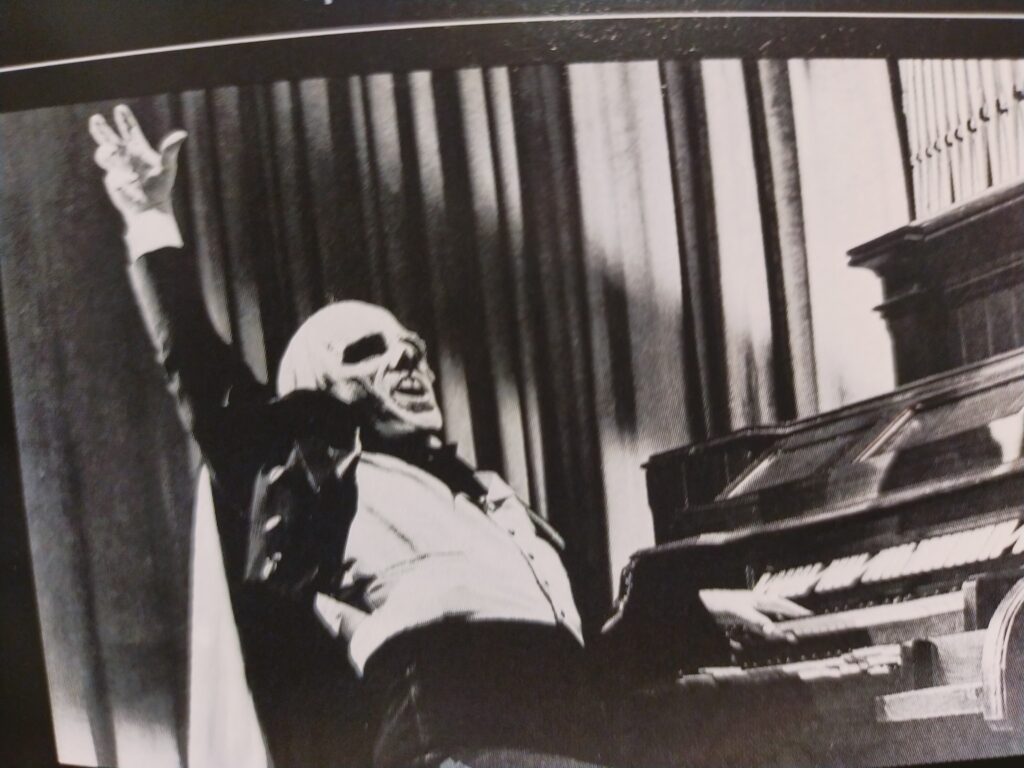

ピアノを弾きながらのポーズ。これがファントムのパフォーマンスだ

ピアノを弾きながらのポーズ。これがファントムのパフォーマンスだ

映画の後半は、驚異的にメカニカルに守られているオペラ座地下のファントムの部屋(基地でもある)における攻防がスペクタクルに描かれる。

頭脳的で、ナルシステイックなファントムのふるまいが凄い。

50年後に「ファントムオブパラダイス」(1974年 ブライアン・デ・パルマ監督)としてオマージュされるほどのハリウッド古典キャラクターのパフォーマンスの、これが原典だ。

乗りに乗ったロン・チャニー

乗りに乗ったロン・チャニー

ロン・チャニーのメイクは、仮面を取ったあとの怪奇派的メイクより、仮面をかぶったままの想定外の不気味さがいい。

怪物におびえる美人の演技をクリスチーヌ役のメアリー・フィルピンが完璧に演じるが、これはのちの怪奇SFドラマにおける美人の恐怖演技の模範となったはず。

ハリウッド第一期タイクーンの一人、カール・レムリ率いるユニバーサルが、トーキーになってヒットさせた、べラ・ルゴシやボリス・カーロフのドラキュラ、フランケンシュタインものの先駆を成す、ユニバーサルホラーの古典。

恐怖する美女の決定版、メアリー・フィルピン

恐怖する美女の決定版、メアリー・フィルピン