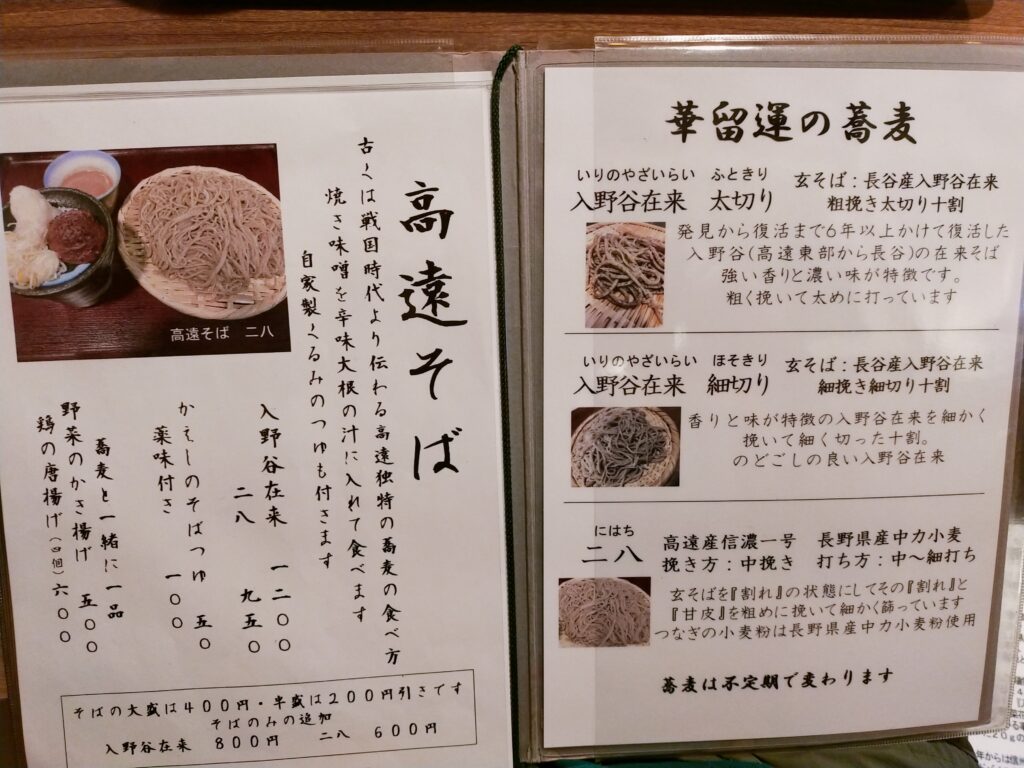

ジュゼッペ・デ・サンティス

1917年生まれ。

ヴィスコンテイ処女作「郵便配達は二度ベルを鳴らす」に共同脚本として参加。

マルキシズムの影響を受け、共産党の出資で撮った「荒野の抱擁」(1948年)で監督デヴュー。

シルバーナ・マンガーノ、ルチア・ボゼーといったイタリア映画史に残る、美人でグラマーな女優のデヴュー作を撮ったのも、この監督の功績である。

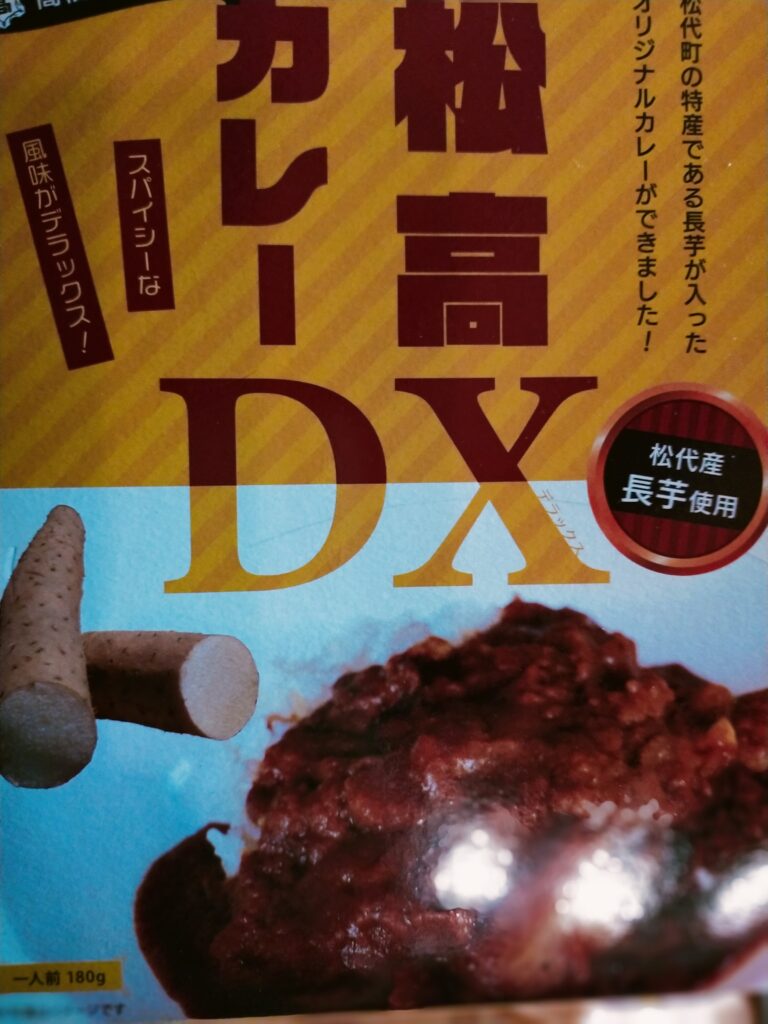

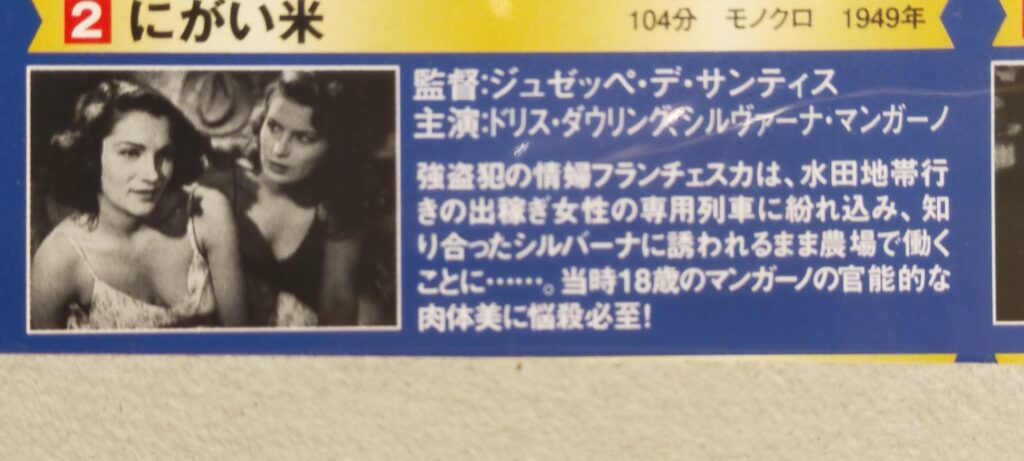

「にがい米」 1949年 ジュゼッペ・デ・サンティス監督 イタリア

後の大プロデユーサーーのディノ・デ・ラウレンティスの製作第一作、シルバーナ・マンガーノの映画初出演、監督ジュゼッペ・デ・サンテイスの第二作。

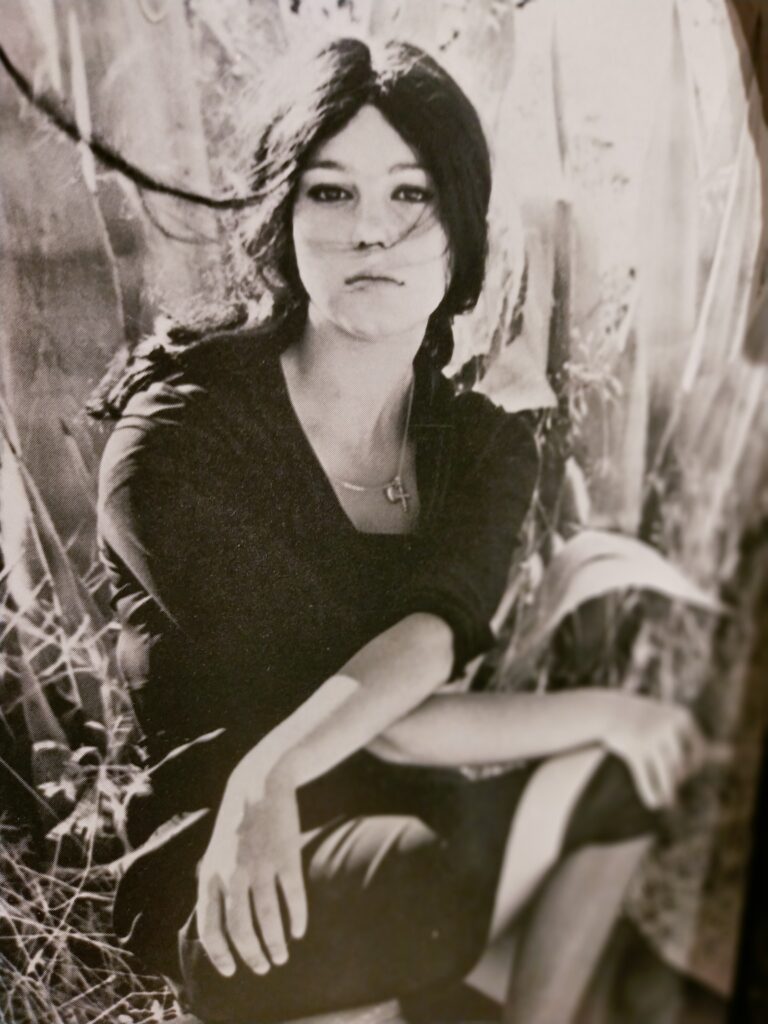

シルバーナ・マンガーノ、1948年 題材はイタリア社会の貧しさ、それを表現する素材には戦後世代のエネルギーを象徴するような18歳のシルバーナ・マンガーノを抜擢。

「にがい米」のワンシーン スカートをまくり上げて、蓄音機をならしながら広場で一人踊る18歳のマンガーノ。

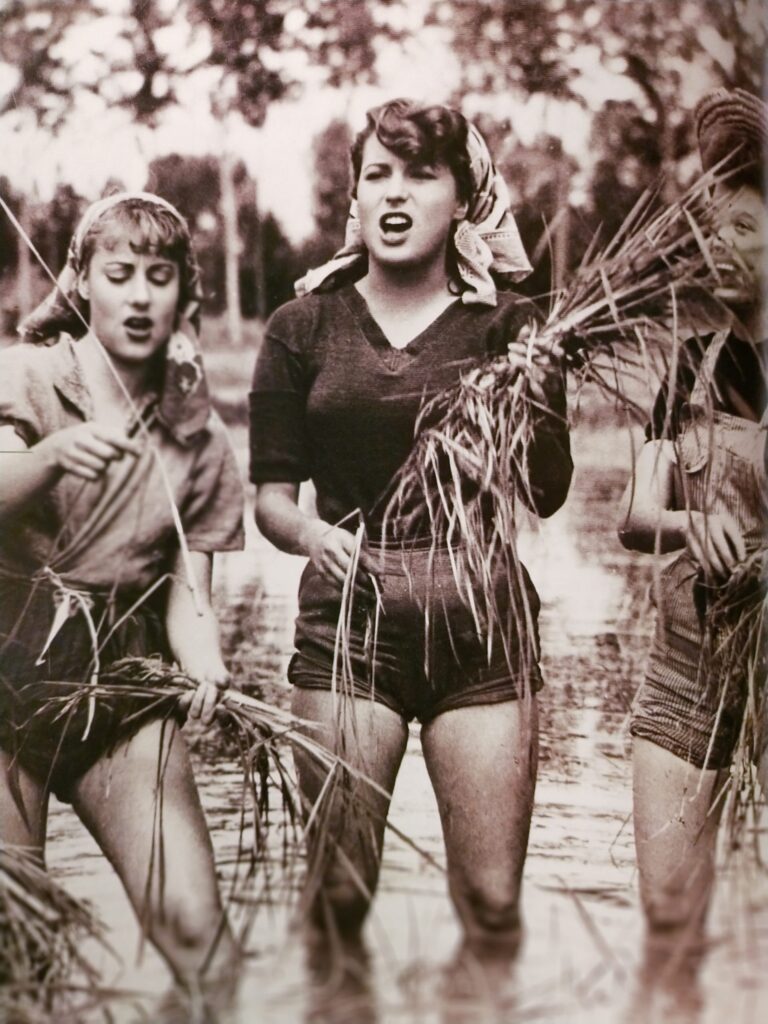

「にがい米」、田植えシーン。30~40センチの苗を植える 旧来の価値観にとらわれるわけでもなく、階級闘争にも無縁の存在であるマンガーノは、目先の物欲に支配され、ひたすら貧しさからの脱却(男にすがっての)を望む、戦後のアプレゲールな存在。

彼女に絡むのは、犯罪者の男(ヴィットリオ・ガスマン)と、彼にそそのかされて身を持ち崩し、田植え労働者の群れに身を隠している女(ドリス・ダウリング)、先の戦争から10年間の兵役に疲れた軍曹で、若く肉感的なマンガーノが忘れられない男(ラフ・バローネ)。

「にがい米」のシルバーナ・マンガーノ。素晴らしい サッカー場のように広い水田に並んでの田植え、田んぼで泥だらけになっての労働者同士の喧嘩、雨の中で箕のような雨具を被っての田植え、用水路の堰を破られ田圃に水があふれたときの右往左往。

もう一人の主人公ドリス・ダウリング。右はラフ・バローネ デ・サンテイス監督の狙いはそのあたりのシーンに表われているのだろうが、デ・ラウレンテイスプロヂューサーの狙いは、マンガーノの胸と太腿にあった。

ラウレンテイスはその後、「道」(54年)、「カビリアの夜」(57年)、「天地創造」(66年)、「キングコング}(76年)などで大プロデユーサーとなり、マンガーノ(ラウレンテイスと49年に結婚)は、夫君の製作作品のほか、ヴィスコンテイやパゾリーニ作品の常連として活躍した。

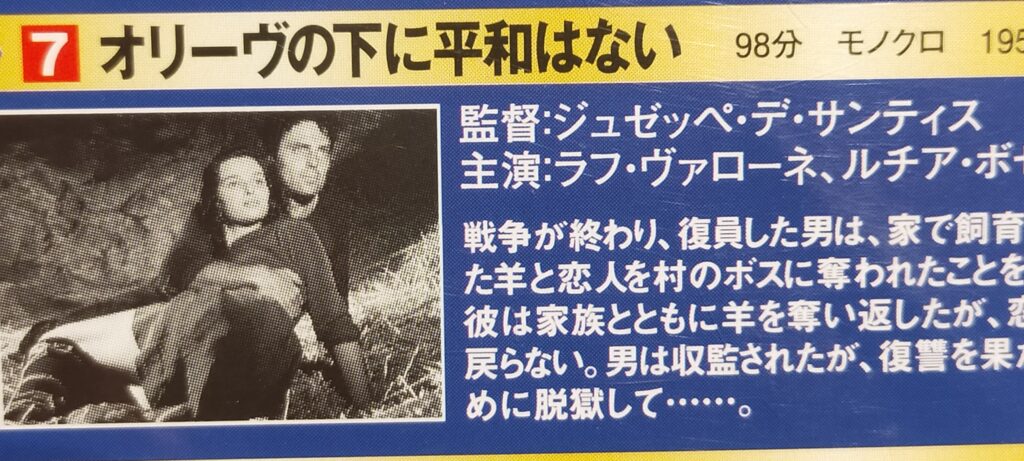

「オリーヴの下に平和はない」 1950年 ジュゼッペ・デ・サンティス監督 イタリア

デ・サンテイス監督の第三作、美人コンテスト優勝者のルチア・ボゼー映画初出演。

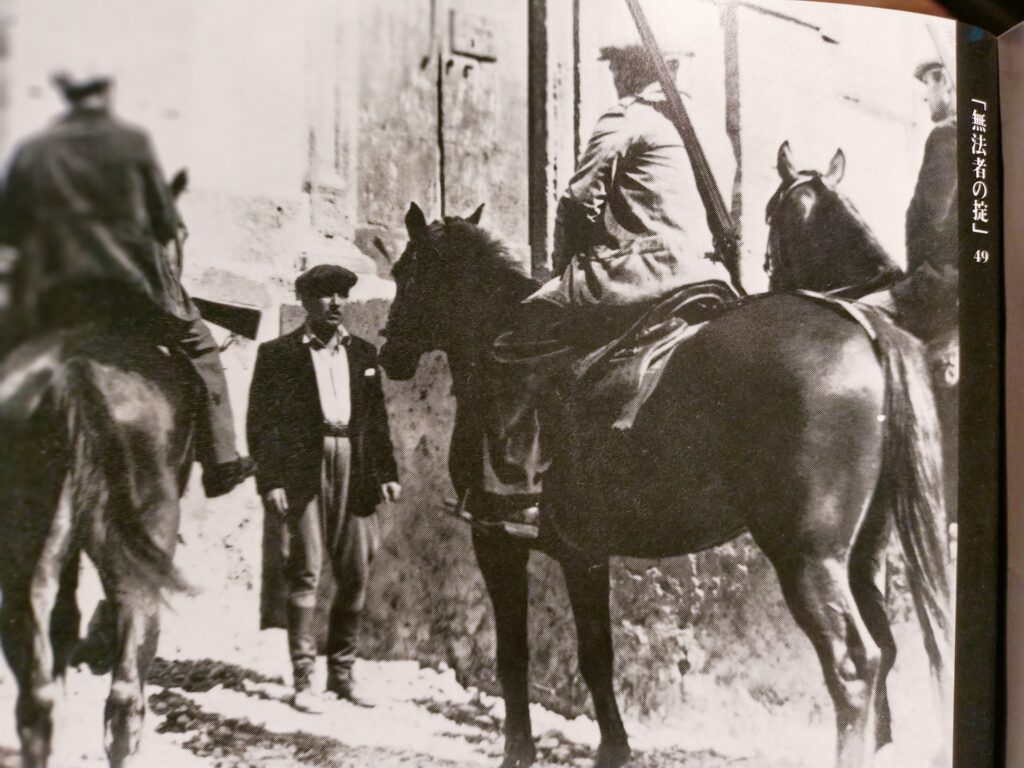

舞台はチョッチャリア地方という山岳地帯。

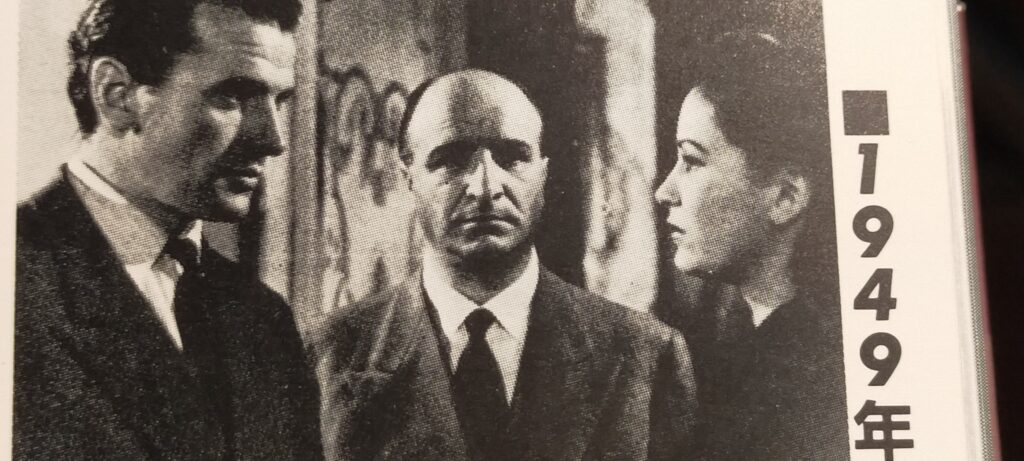

ラフ・バローネとルチア・ボセー 兵役3年、収容所3年を経て帰ってきた28歳のフランチェスコ(ラフ・バローネ)が主人公。

フランチェスコは羊を奪い返し、ルチアとともに村を離れる決心をするが、悪辣なボスに裁判に訴えられる。

ルチア・ボゼー 一方、羊を奪い返した際に逃げ遅れてボスに強姦されたフランチェスコの妹マリアは、ボスが忘れられずに密会を続ける。

復讐の念に燃えたフランチェスコスコは脱獄してボスを狙う。

山岳のルチア・ボゼーとラフ・バローネ 「にがい米」のマンガーノ同様、デヴュー作の役名ルチアが芸名というヒロイン、ルチア・ボゼーは前半は無理解な両親と、嫌悪感しかないボスの間でひたすら無表情の演技。

ルチア・ボゼーとラフ・バローネ ルチアがボスとの結婚をすんでのところで回避できたのは、ボスの母親の行動からだった。

「揺れる大地」の漁民が、資本家たる網元の支配に抵抗し、いったん挫折した後も団結を尊重するように、本作における放牧を生業とする村民たちのドラマでも、団結による勝利が高らかに謳われる。

辛辣な現実描写と階級闘争による勝利を謳った本作だが、デ・サンテイス監督の手腕は「にがい米」同様、スペクタクルな場面でも存分に発揮される。

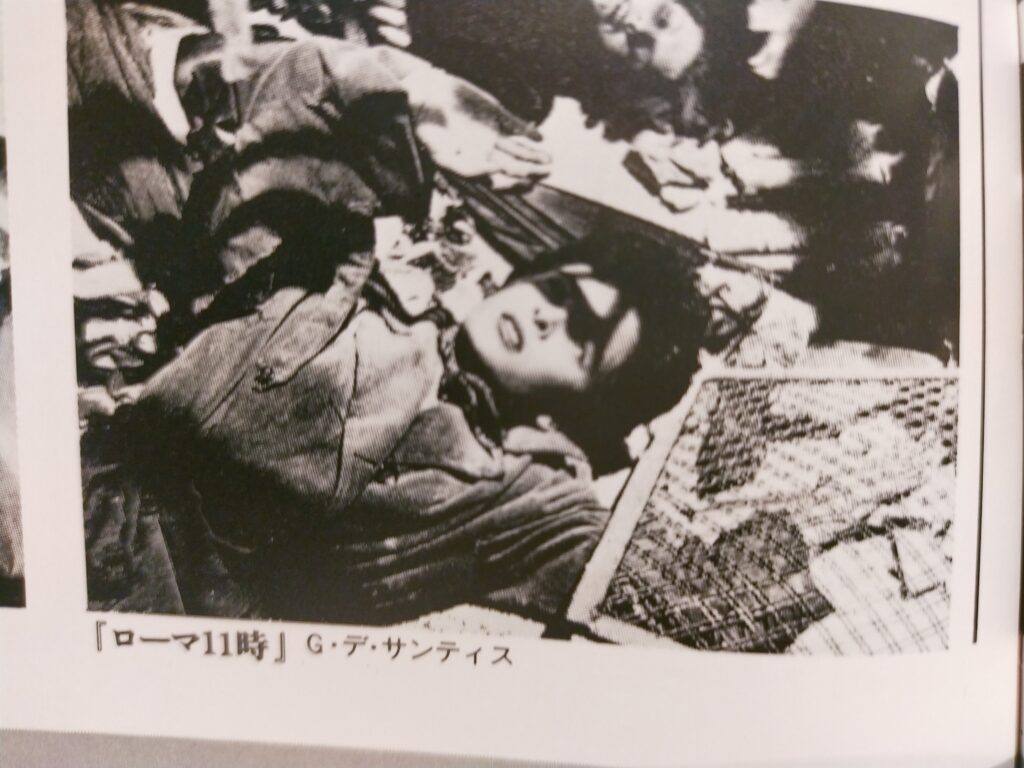

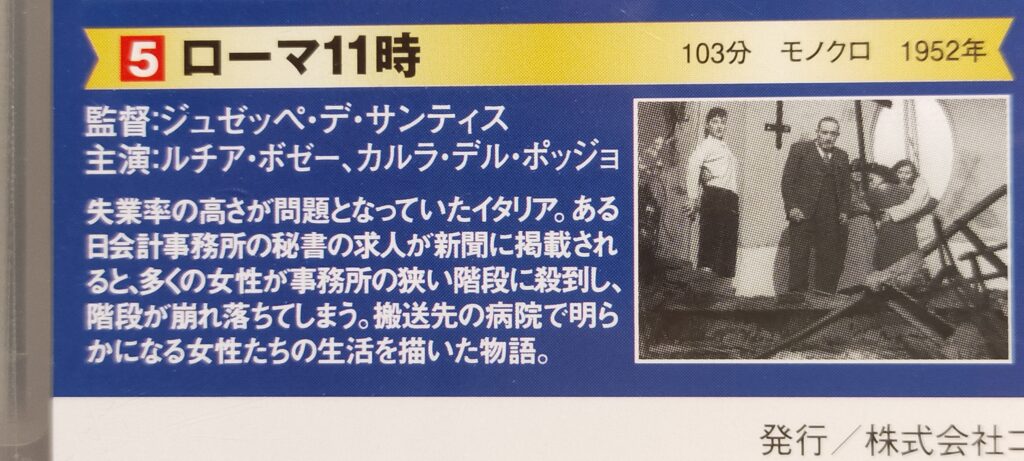

「ローマ11時」 1952年 ジュゼッペ・デ・サンテイス監督 イタリア

戦後7年目を迎えたイタリア。

新聞に載った募集広告。

左の女優がカルラ・デル・ボッジョ 戦後のすさんだ空気が残る街、失業中の女性たちは10リラの屋台の焼き栗でさえ買うのを躊躇する。

ボロアパートの門を『開けろ、開けない』でのひと悶着もイタリア的。

夫も失業中で、この中では一番切羽詰まった感じの女が、抜け駆けして面接室に入ったことから他の女たちが騒ぎ出し、手摺が壊れて階段が崩落する。

病院では入院費1日3700リラが自費だと聞き、勝手に退院してゆく女達。

責任所在の捜査のため、警察が集めた関係者。

警察による責任者の追及は結局なかったが、貧困の現実は変わらない。

瓦礫の下に倒れるルチア・ボゼー 映画が描きたかったのは、戦後数年を経てなおイタリアの貧困の現実。

応募した女達には、田舎からもう戻らない覚悟で出てきた娘、金持ちの育ちながら貧乏絵描きと愛し合う娘、スラムに住む売春婦、上司と不倫の末妊娠して前職を辞した女らがいる。

俳優の動きを捉えるカメラは移動撮影を多用し、状況全体を流れるようにとらえる。

特に女優たちの存在感、演技は印象深い。