2025年の新春、ラピュタ阿佐ヶ谷の上映はじめは東映時代劇だ。

思えば映画ファンを自任し、東映やくざ映画も含めた邦画ファンのつもりの山小舎おじさんは、東映時代劇をほとんど見ていなかった。

時代が違ったとはいえ、片岡千恵蔵、市川右太衛門、大友柳太郎から中村錦之助、東千代之介、大川橋蔵ら、日本映画の黄金時代に観客動員数のトップを走り抜けた東映時代劇のスターたちを、リアルタイムではもちろん、再上映でもほとんど見ていない。

とくに華麗な立ち回りが音に聞こえた市川右太衛門の十八番シリーズ「旗本退屈男」は1本も見たことがない。

これはいかん、と2025年の1月、ラピュタ阿佐ヶ谷に駆け付けた。

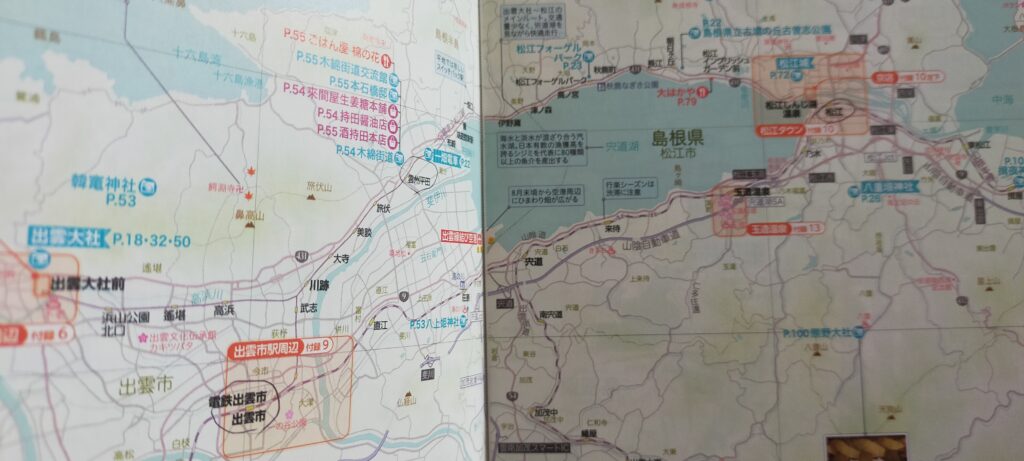

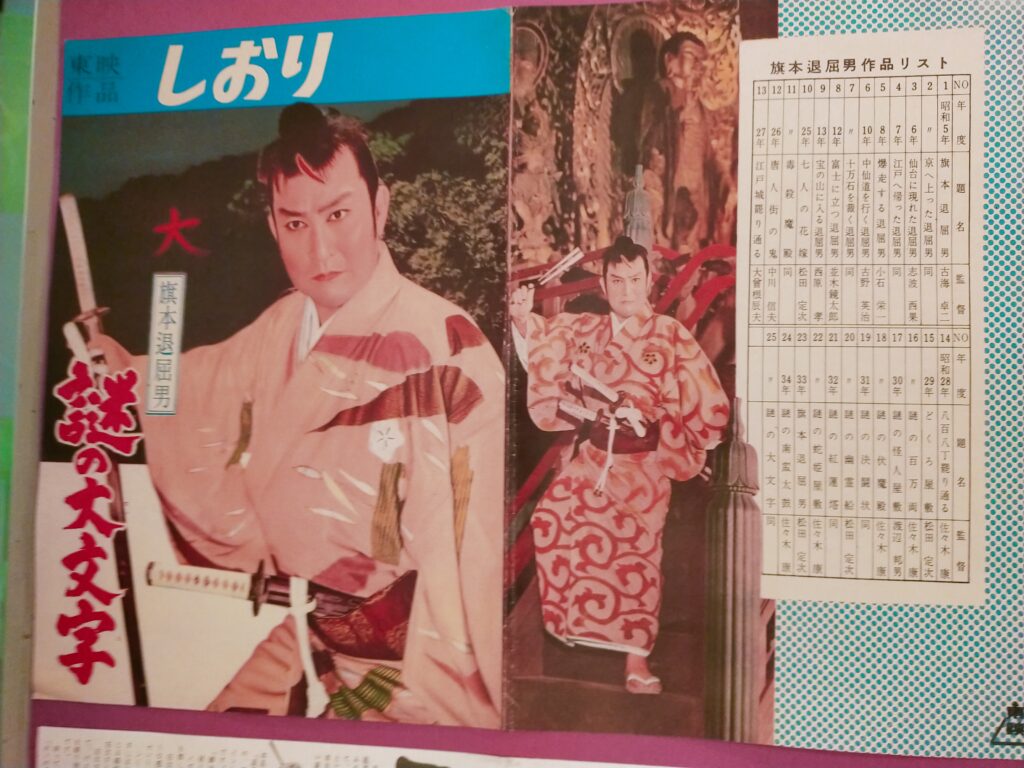

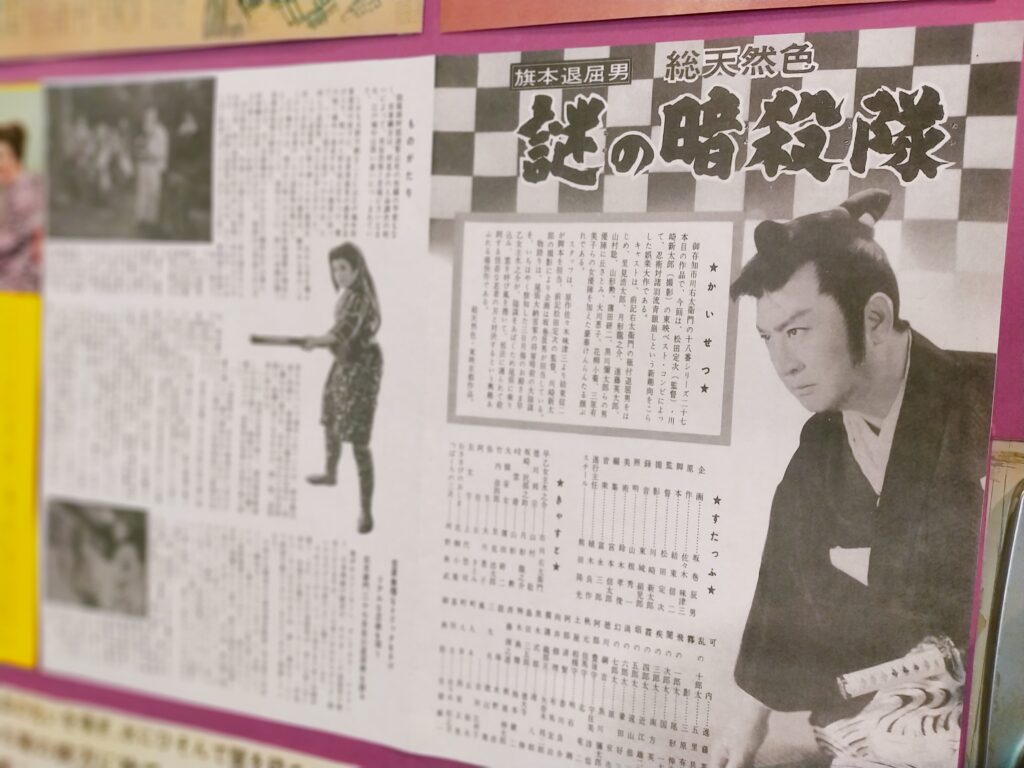

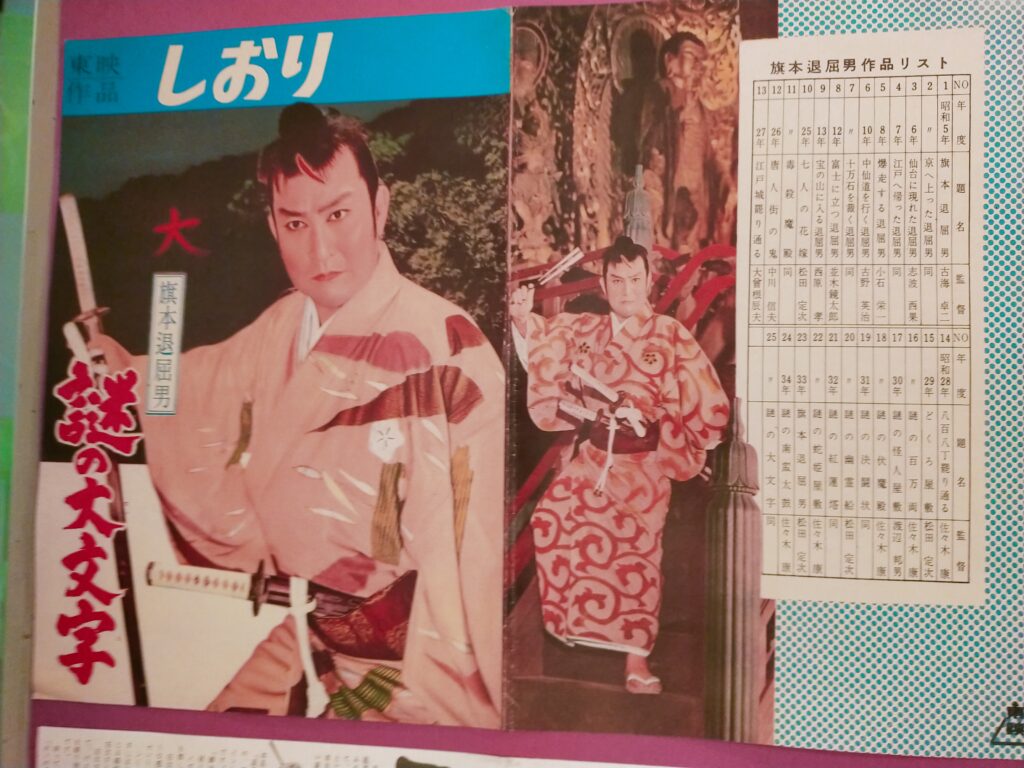

「新春初蔵出し東映時代劇まつり」の特集パンフレット

「新春初蔵出し東映時代劇まつり」の特集パンフレット

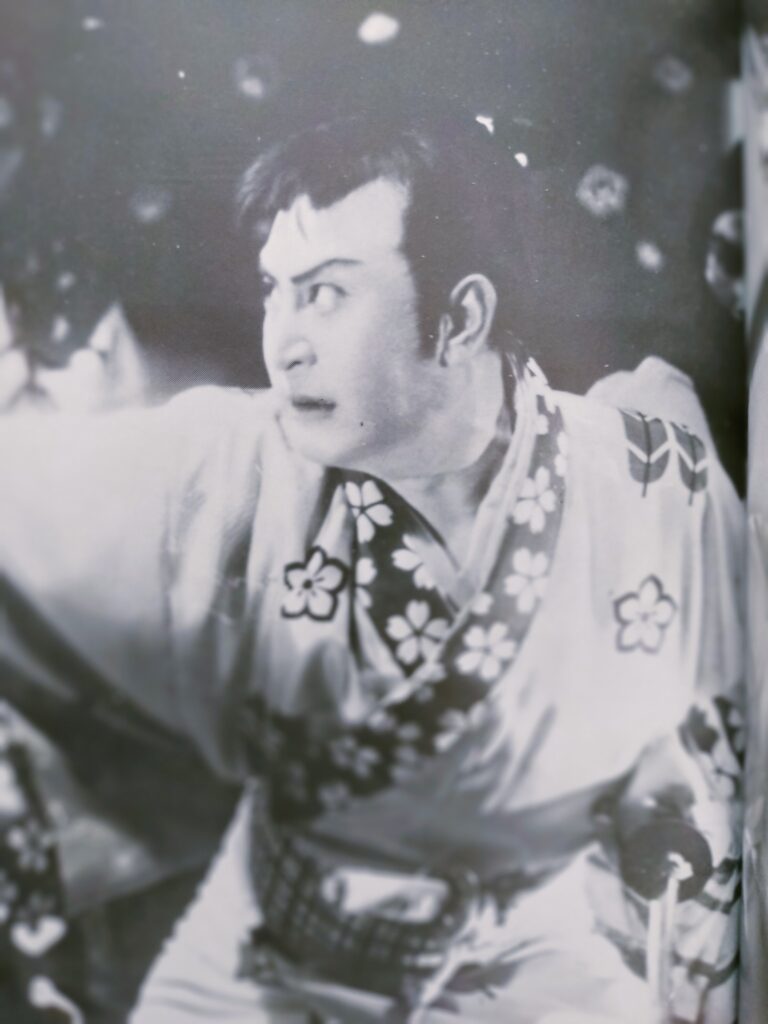

市川右太衛門

大映の時代劇スターだった右太衛門は、戦後、GHQの差し金により時代劇が撮れなくなっていら立っていた。1946年に槍を武器に殺陣を舞う「槍おどり五十三次」に出演。

刀を抜いて身構える敵方に対し、槍で暴れ回った。槍に対してはGHQは何も言わなかったが刀で思いっきり暴れ回りたかった。

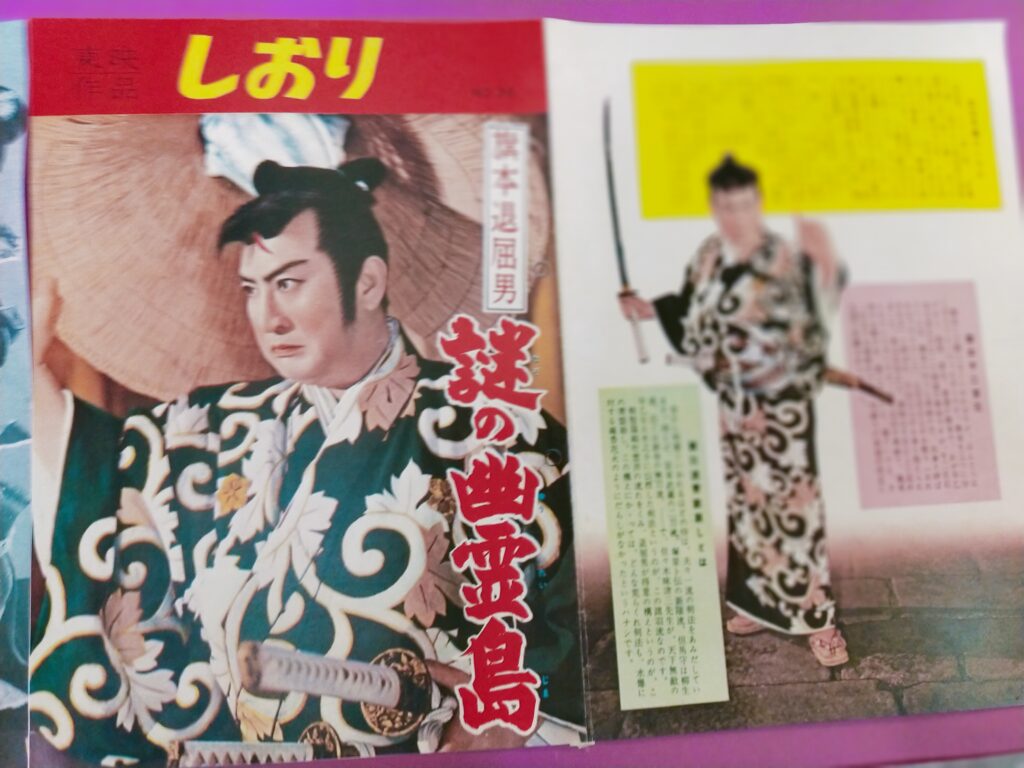

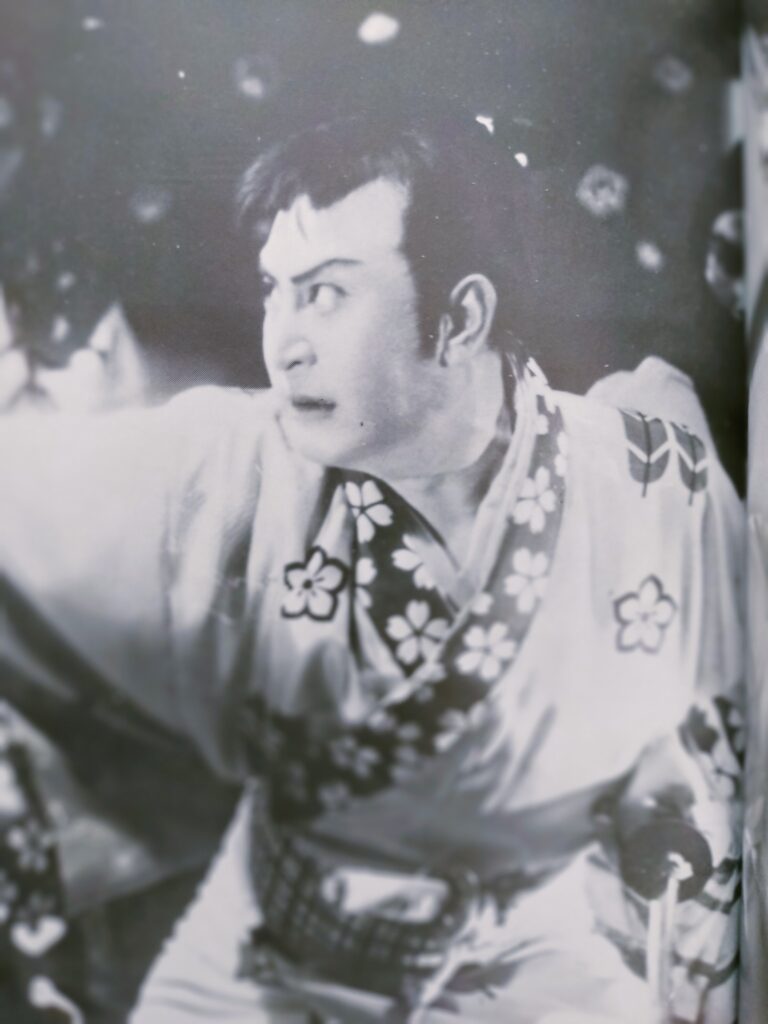

「旗本退屈男」の市川右太衛門

「旗本退屈男」の市川右太衛門

1949年、東横映画のマキノ光男の誘いで大映から移籍する。

条件は先に移籍した片岡千恵蔵と同じ重役待遇だった。

東横映画に移った右太衛門は、1938年を最後にシリーズが中断していた「旗本退屈男」の復活を願った。

「旗本退屈男」中断の理由は1940年に制定された奢侈禁止令のためだった。

それくらい退屈男の衣装は豪華絢爛、派手であった。

また右太衛門は退屈男の豪華な衣装がいかにファンの夢を醸し出すかを知っていた。

東横映画での退屈男復活に際し、右太衛門は京都高島屋の婦人呉服売り場で着物の柄を探し、同行の美人画家に「思いっきり派手にデザインするように」頼んだ。

作品1本につき13枚もの高級和服に身を包んだ。

劇中で着る着物を選ぶ右太衛門

劇中で着る着物を選ぶ右太衛門

歌舞伎の経験がある右太衛門は、派手な衣装を着こなし、史実を無視して長く作った刀を使った。

原作には詳しく記述のない退屈男の剣法、諸刃流青眼くずしをカメラ映えするように自己流にアレンジして撮影に臨んだ。

GHQが殺陣シーンに「人を殺すことを美化している」と文句をつけた。

右太衛門は「とんでもない。剣の舞いなんです」と説明し検閲を通した。

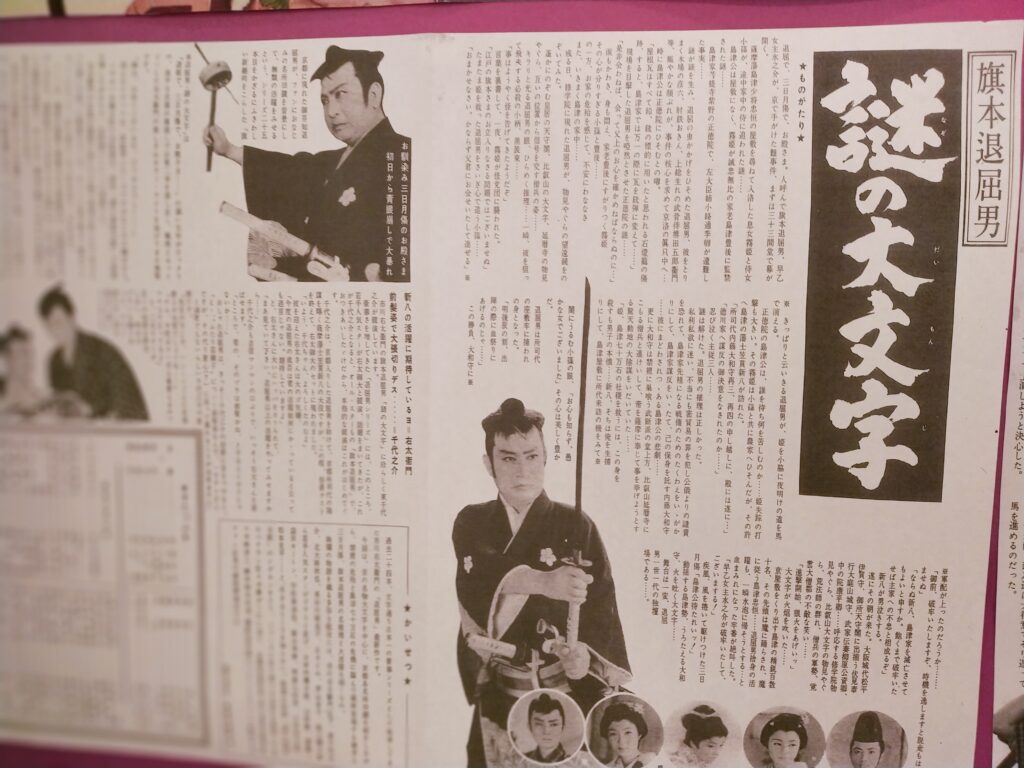

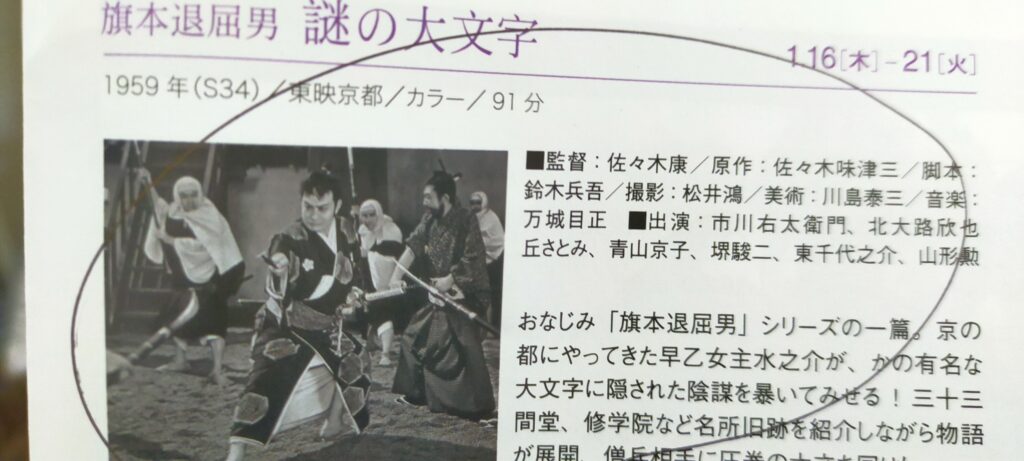

「旗本退屈男 謎の十文字」 1959年 佐々木康監督 東映

歌舞伎で鍛えた足さばきと華麗な太刀さばき。

見得を切る時のセリフと笑い声。

1作品に数着の豪華絢爛な着物。

すでに貫禄のついた大きな顔の額に描かれた天下御免の向こう傷。

ご存じ、旗本退屈男こと早乙女主水之介が天に代わって不義を撃つ痛快シリーズの、戦前から数えて第25作目の本作。

ロケは国宝クラスの三十三間堂を借り切り、太秦の撮影所に戻れば新品の青畳を敷いた大掛かりな日本家屋のセットが用意されている。

北大路の御大・右太衛門が中年の体つきながらまったく無駄のない足さばきで、太刀を青眼に構えれば、太秦で鍛えた斬られ役の精鋭たちが得たとばかりに御大の周りで斬られ、飛ぶ、跳ねる。

名に聞こえた右太衛門の衣装は、劇中、夜の追跡の場面でも、歌舞伎揚げせんべいの袋か緞帳かのようにキンキらと暗闇に映え、『なんでこんな場面で一番派手な衣装を』と思わせるが、それを着こなす右太衛門は誰にも文句を言わせない。

かつて「潮騒」(1954年 谷口千吉監督 東宝)で、可憐な娘役としてデヴューした青山京子は5年を経てすっかり色っぽい年増となり、退屈男を江戸から京まで追いかける訳あり女としてキャステイング。

道化役にはマチャアキの実父の堺駿二が満を持しての登場で、これまたすこぶる達者。

怪人・益田キートンも京都撮影所の御大を前にしてはひたすら恐縮の体。

退屈男が助ける島津家のお姫様に丘さとみで、襟元をしっかりガードした超箱入り娘仕様。

さらに当時10代と思われる歌右衛門の実子・北大路欣也が帝の皇太子役で、親父右太衛門をフォローする。

マツケンサンバも裸足で逃げ出す右太衛門の、天下無双のワンパターンがお約束の派手派手な世界。

国会周辺が第一次安保闘争で危急の時を迎えていたこの時代。

圧倒的大衆は「旗本退屈男」を見に映画館の門をくぐり、ひと時の慰めを得ていたことになる。

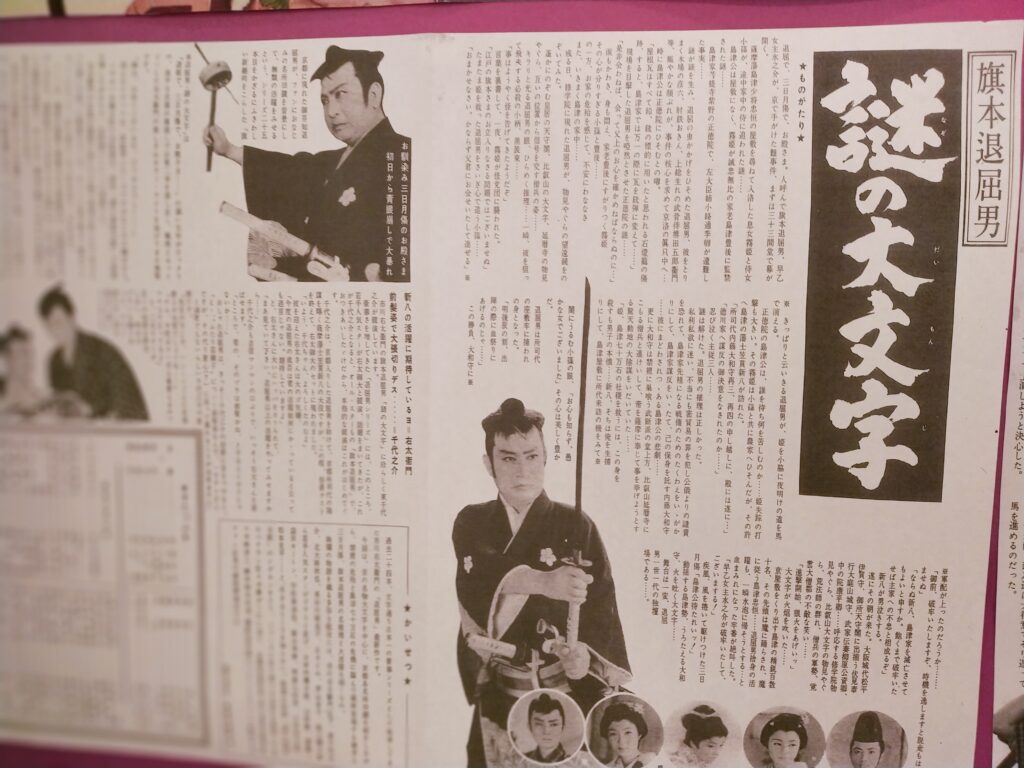

ラピュタ阿佐ヶ谷の特集パンフより

ラピュタ阿佐ヶ谷の特集パンフより

右太衛門らの時代がかった文語体のセリフに拘り、ストーリー展開の説明がおろそかな脚本。

コマかなカット割りを省略するかのようにズームとパンを多用する撮影。

いずれも御大に専属の手練れのスタッフによる仕事。

ワンパターンからの逸脱は許されない。

なぜならこのままで客は入るのだから。

祇園で退屈男が過ごす宴席には、本職と思われる数人の芸者衆に豪華なセットで舞わせる贅沢。

女優の所作、堅気と年増をきっちり分ける着物の襟脚。

ここら辺は全盛期の東映時代劇ならではの楽しみ。

退屈男の勤皇的な立場、江戸志向は、体制的な大衆に迎合することを作品作りのモットーとした東映らしかった。

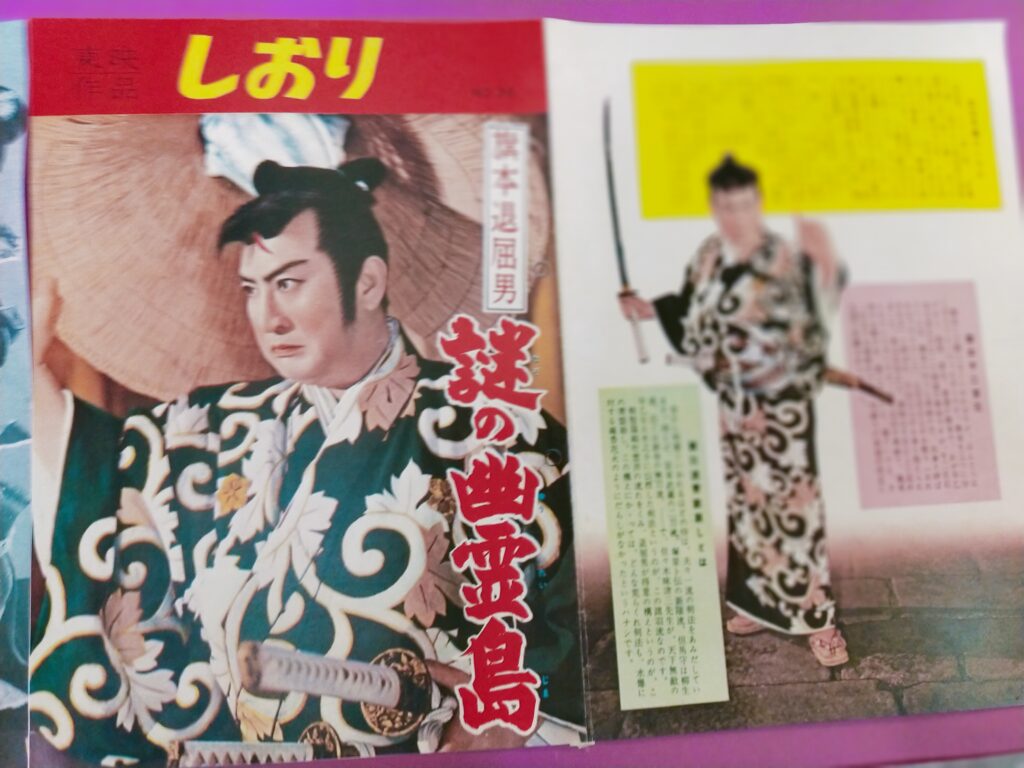

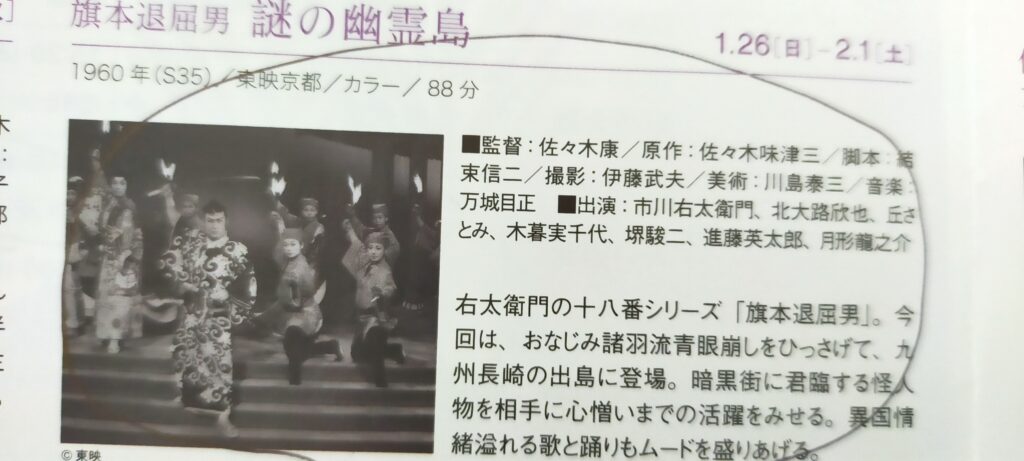

「旗本退屈男 謎の幽霊島」 1960年 佐々木康監督 東映

「退屈のお殿様」と周りに慕われる、公儀旗本・早乙女主水之介は長崎を舞台に島津藩らが策謀を繰り広げていると察知して、一人街道を西進する。

後を追う女スリ(木暮実千代)と手下(堺駿二)には、やがて退屈男に惹かれてゆく。

天下に不義を正すためならすぐさま行動する。

身分はバリバリ体制派で権力者の旗本のお殿様。

その人格は明朗活発で、モテモテながら高潔にして公明正大。

ついでにファッションは派手派手の着流しにキレキレの剣術使い。

津々浦々の一般大衆が待ち受けるヒーロー像に市川右太衛門ほどぴったりな役者はいない。

旗本退屈男と右太衛門が一体化しているというか、むしろ右太衛門が自分のカラーに退屈男像を引き込んで完成に至った主人公像である。

作品中、退屈男が長崎の宿に逗留すれば、玄人筋っぽい女将(花柳小菊)が「先にお風呂にしますか?それとも?」としなだれかかってくる。

「まず風呂じゃ」とかわしつつ、次の場面で上物の浴衣でくつろぐ退屈男。

隣ではかまってくれない玄人美女が焼いている。

泰然と美女のやきもちを受け流す退屈男こと右太衛門の姿には全く無理がなく、嫌みもない。

昭和の庶民のお父さんたちの「あこがれの姿」がここにある。

最初のチャンバラの場面の着流しが、プロレスのガウンのようで、柄といい質感といい、重ったるかったが、殺陣の剣さばき、足運び、崩れない姿勢、見得を切る角度は、まさに円熟の境地というか芸術的。

斬られ役のタイミングの合わせ方も完璧で、なるほど観客は満足するは。

映画の趣向は、長崎の異国情緒を松竹大坂のダンシングチームによる舞台と悪役・山形勲の唐人服などで表現。

長崎町内の石畳を重厚なセットで再現し、そこで退屈男と悪役を戦わせる。

石畳の再現は、当時の撮影所の美術と照明の腕の確かさを画面で確認できるもの。

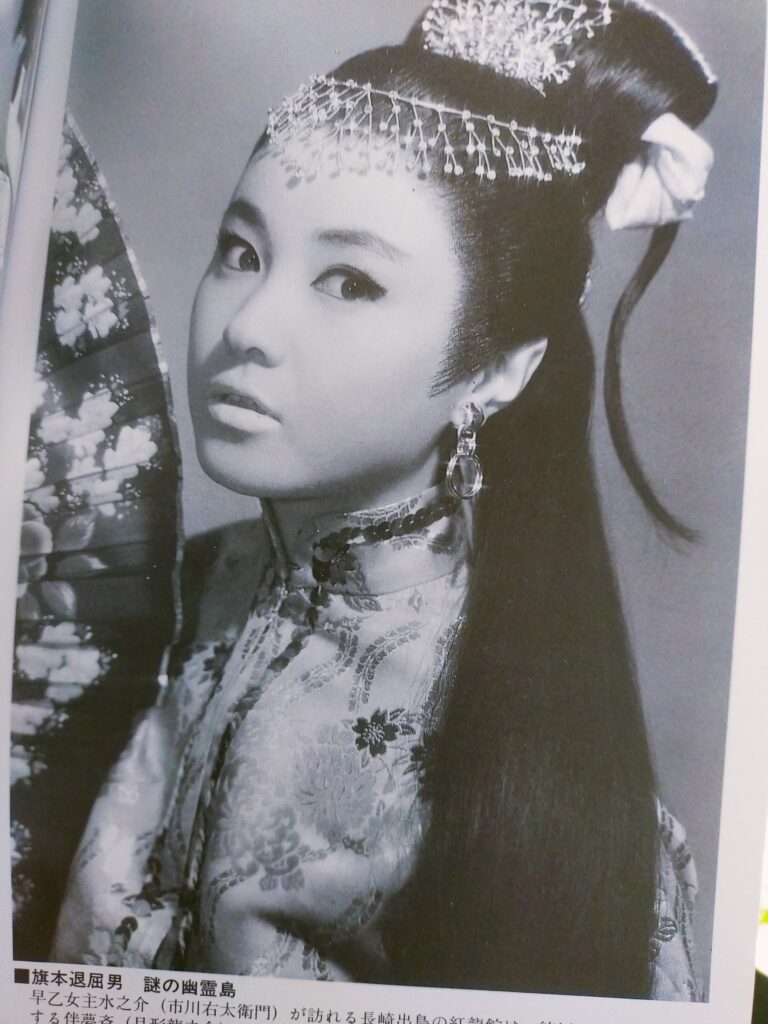

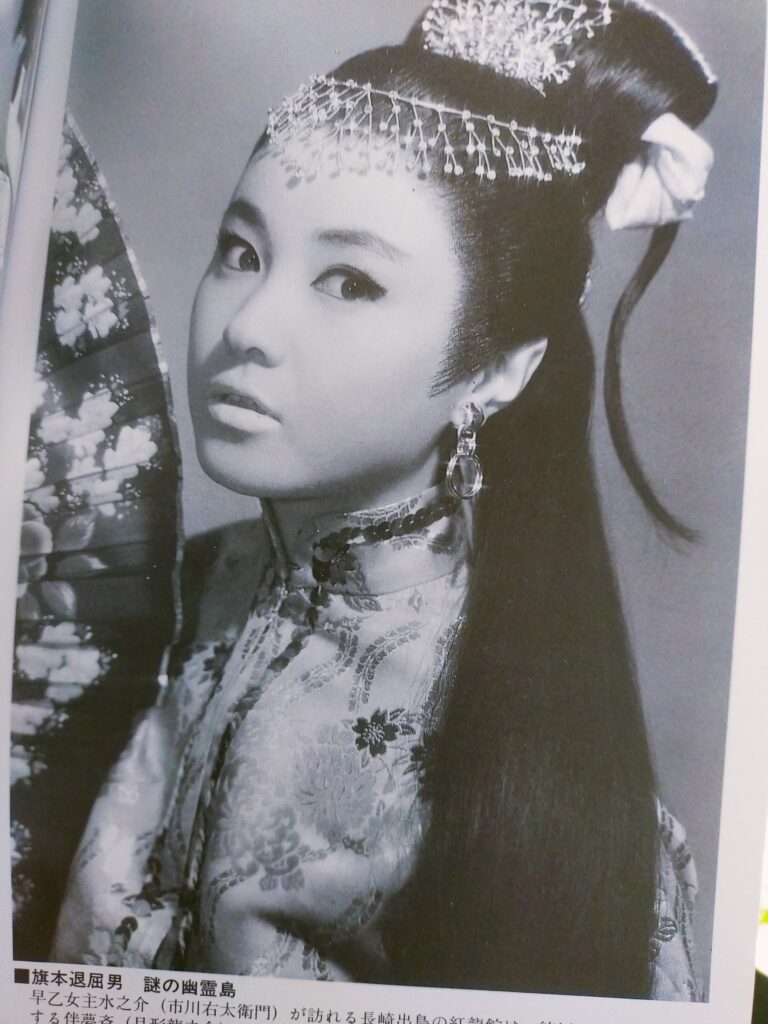

ラピュタの特集パンフより。写真は宣材用のもの

ラピュタの特集パンフより。写真は宣材用のもの

悪役は例によって山形勲。

ここまで配役がパターン化されると、右太衛門が(加山雄三の)若大将で、山形が(田中邦衛の)青大将に見えてくる。

そのマンネリズムを楽しむのも一興。

ヒロインの丘さとみはエキゾチックな唐人服で登場。

悪役側の一員だが、退屈男に味方する実は日本娘という役柄だった。

シリーズレギュラーの丘さとみは唐人娘?役で登場

シリーズレギュラーの丘さとみは唐人娘?役で登場

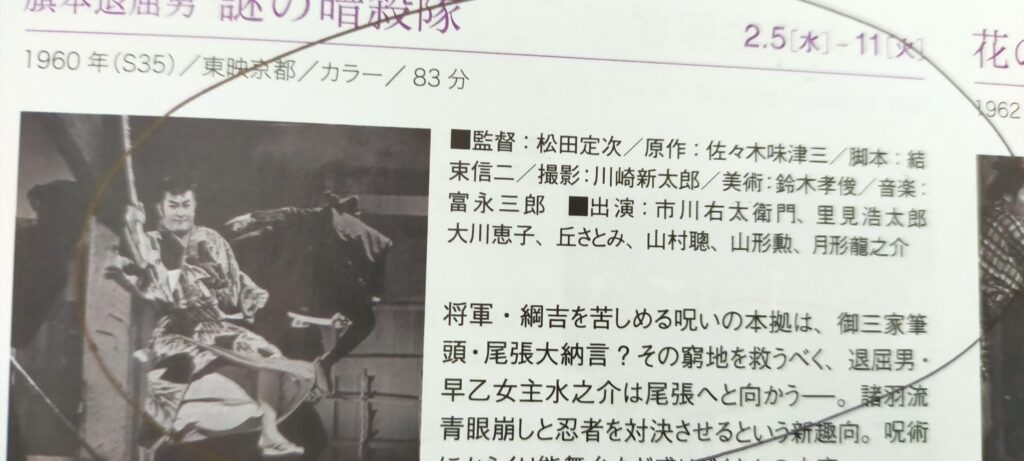

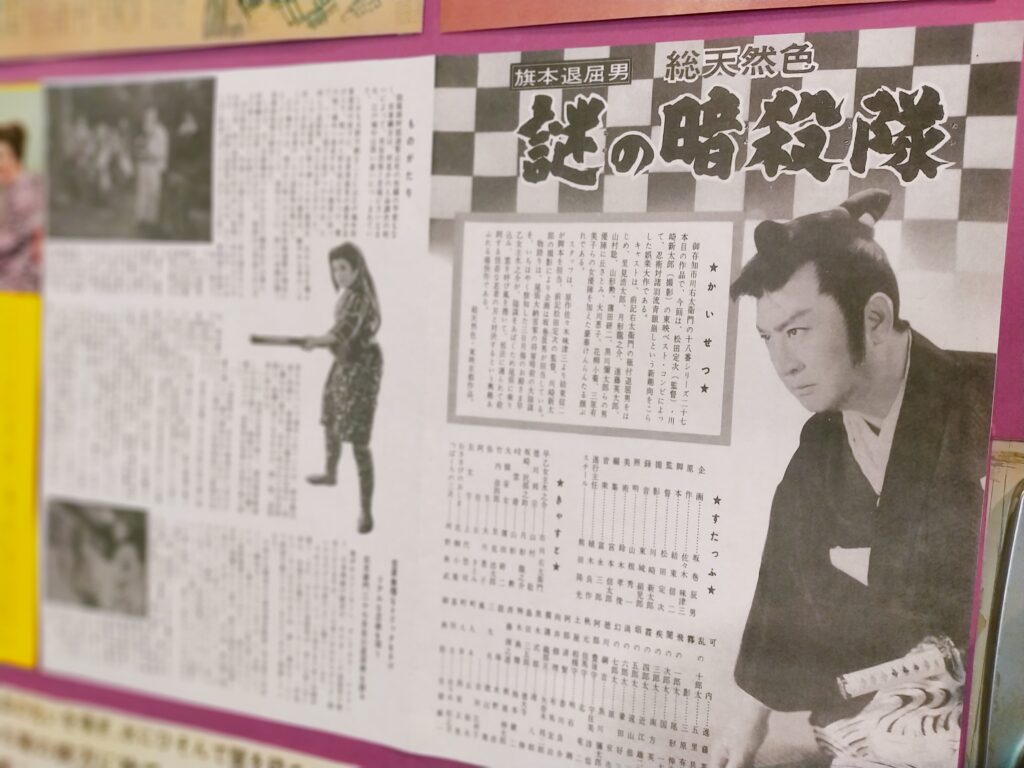

「旗本退屈男 謎の幽霊島」 1960年 松田定次監督 東映

栄光の退屈男シリーズ第27作。

全30作で終了するシリーズの終盤を飾る1作。

残り3作品、1963年にさしもの退屈男シリーズも終了する。

アイデアも趣向も出尽くしたであろう退屈男シリーズの、残った見どころは、右太衛門の流れるような殺陣と衣装、そして決まり文句のセリフ回し。

観客を喜ばせ、安心させたであろうそれらの見どころは、不動の定番であったがゆえに年月を経て飽きられる結果となった。

右太衛門もすっかり中年となり、貫禄はついたが、諸国を颯爽と歩き回り、年増の美女たちに熱を上げさせるには少々無理が出てきた。

演じて居る本人は気持ちいいであろうが、見ている方は少々つらくなってきた、ということだ。

本作は、東映時代劇のエース監督・松田定次と撮影・川崎新太郎の黄金コンビに新鋭脚本家・結束信二を組ませた布陣による一作。

主人公中心の画面構図、隅々まで明るいライテイング、場面の中心人物にズームするわかりやすい撮影技法、で映し出された、右太衛門中心の殺陣と金のかかったその衣装が、相変わらず徹底される。

右太衛門の殺陣は、敵の第一撃を首を傾けて避け、足の運びも無駄なく、腰が据わった中で自分自身も必要最小限に移動つつ繰り広げられる。

刀さばきは流れるように美しい。

リアルでないといわれればそれまでだが、名人の太刀さばきを見ているようだ。

大体、現代人のわれわれは実際の斬りあいを見たことも聞いたこともない。

股旅やくざの長脇差の振り回し合いや、血が噴き出す斬りあいが実際にあったかどうかもわからない中で、刀をめちゃくちゃに振り回してリ、血が噴き出す描写がリアルな斬りあいだったという確証はない。

一方、右太衛門の殺陣に、緊迫感、悲壮感があったかというとそれは少ない、痛みも感じられない。

あるのは爽快感と華やかさだ。

緊迫感や痛みの表現をして「リアル」というのであれば、右太衛門の殺陣はリアルではない。

確実なのは、退屈男の殺陣は、スターシステムの牙城であった東映の中で右太衛門が目指してきたスタイルであり、スター右太衛門を生かそうと、監督以下スタッフが全力でサポートしてきた結果である、ということ。

そしてそれらが観客に飽きられてきたということである。

本作の筋立ては、単純な悪を退屈男が成敗するだけではなく、一義的には将軍綱吉を呪い殺そうとする邪教の忍者たちをまず退屈男が成敗する、が邪教の忍者たちとて、将軍の座を狙う真の反逆者である尾張大納言の手ごまに過ぎなかった、さて退屈男は真の敵をどう裁くか?という二段構えになっている。

差別され、使い捨てられてゆく忍者たちへの哀れさを描くのが、新鋭脚本家の結束信二の狙いの一つであるが、そのため、ストーリーが複雑になり、暗くもなっている。

単純な悪に対峙してこそ輝く、退屈男の派手な姿が、権力に差別された忍者たちに対すると、存在が浮き、輝きを欠いてしまう。

おとぎの国の退屈のお殿様に、社会の悲惨な現実は似合わない。

60年代に入り、右太衛門、千恵蔵をはじめ50年代の時代劇スターの人気が陰り、東映のみならず全国的な(全世界的な)観客動員数の激減を招いた映画界にあって、新機軸を模索した1作だが、かえって混乱を印象付けたものとなった。

ちなみにシリーズのお楽しみ、大勢の踊子による舞踏シーン。

たいていは悪役の宴会シーンなどでの一幕として描写されるが、今回のそれは大納言による将軍歓迎会での琴の合奏と雅楽のような踊りだった。

退屈男には「謎の十文字」の、お座敷での祇園の芸者総揚げのような日本舞踊のあでやかさが似合っていた。

ラピュタの特集パンフより

ラピュタの特集パンフより

退屈男の脇にいて絶妙な色気を醸し出す花柳小菊は、今回は女スリの役で色を添える。

ジイ役は進藤栄太郎、若侍に期待の新人・里見浩太朗、その恋人に東映三人娘の大川恵子。

娘の父に、戦前からの左翼系演劇人・薄田研二、邪教を奉ずる忍者にいつもなら真の悪役の山形勲、真の黒幕尾張大納言には山村総。

レギュラーの丘さとみも出ている。

右太衛門と花柳小菊。「旗本退屈男・謎の蛇姫屋敷』(57年佐々木康監督)より

右太衛門と花柳小菊。「旗本退屈男・謎の蛇姫屋敷』(57年佐々木康監督)より