ここのところ「失われた週末」「サンセット大通り」とビリー・ワイルダー監督作品づいていた山小舎おじさん、「サンセット大通り」でグロリア・スワンソンを「発見」し、大いに気になっていたところ、渋谷シネマヴェーラのサイレント映画特集で、スワンソン主演の作品をやっていたので、自宅帰還の折に観た。

「サンセット大通り」(1950年)では、自身がモチーフともいわれる、サイレント時代の大女優を演じた当時50歳のスワンソン。

作品は監督ワイルダーの屈折した皮肉を絡めた、ある意味「ハリウッドの暴露もの」であったが、そこで自分自身をカリカチュアライズした人物を演じながらも、決して役柄に埋没せず、むしろ存在感を発揮したのがスワンソンだった。

50歳にしてかつての美貌と輝きを十分に残しつつ、軽やかな動きもこなし、華美な装飾を着こなす姿は、おそらくはワイルダーの演出意図を越えたものとなっていた。

そこにあったのは「没落した妄執の老女優」ではなく「かつての栄華の残り香をしっかり残したベテランスターの余裕と貫禄の姿」だった。

スワンソン全盛期のサイレント映画を観たいと思った。

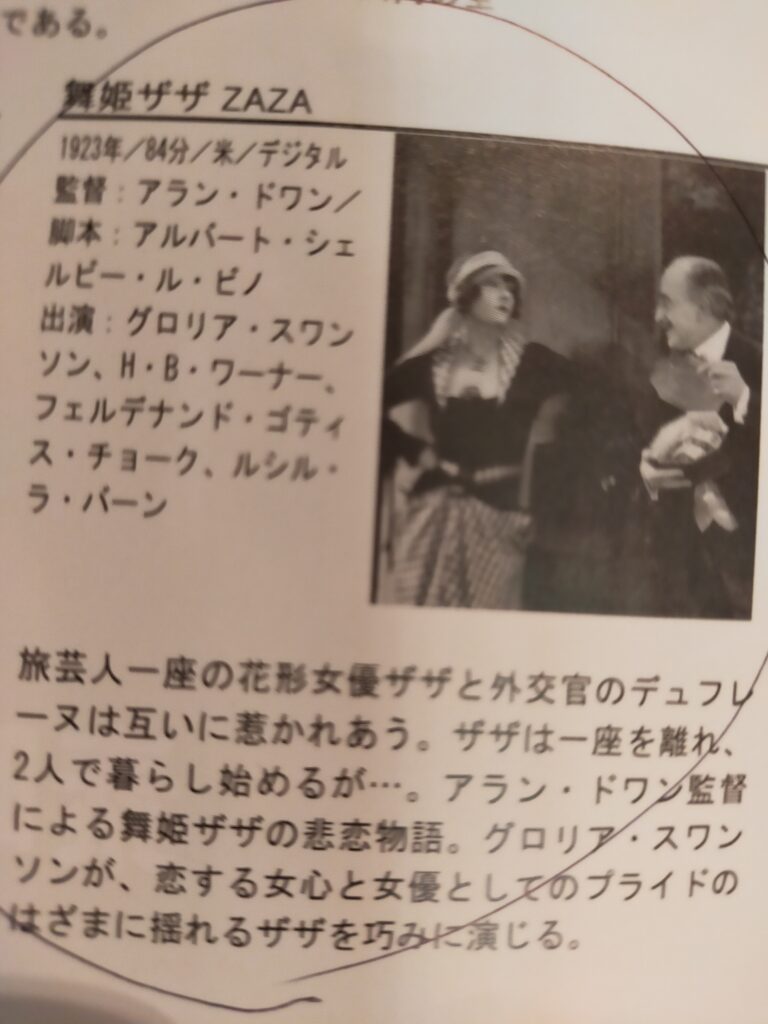

「舞姫ザザ」は1923年の作品。

タイトルにはアドルフ・ズーカーの名前がクレジットされている。

のちのパラマウント映画の配給である。

パラマウントはスワンソンのキャリアの舞台となる。

制作はアラン・ドワン プロダクション。

パリの場末の舞台のスターだったザザ(スワンソン)が身分違いの外交官と道ならぬ恋に落ちるストーリー。

チャームポイントのあごのほくろに星のマークを付け、過剰な舞台衣装をまとったスワンソンが、鼻持ちならない売れっ子女優として、ライバルとキャットファイトし、止める男を蹴っ飛ばし、足を踏ん張り、万歳し、顎を上げてミエを切る!

23歳の颯爽としたスワンソンがスクリーンを駆け巡る!

サービス精神旺盛で、アクションシーンをいとわず、プライド高く、派手好きだが、お茶目でかわいげのあるキャラクターがすでにそこにはあった。

クジャクの羽飾りの帽子を被った場面では「サンセット大通り」でセシル・B・デミルに会いにパラマウントのスタジオを訪問するシーンを思い出した。

「舞姫ザザ」ではたくさんの羽で帽子を飾っていたが、「サンセット大通り」では帽子の羽は1本だった。

クジャクの羽の数が、スワンソンに関しては「ザザ」の時代がオリジナルで、「サンセット」はそのパロデイであることを物語る。

ストリーは波乱万丈、金のかかったセット。

サイレント映画といえばグリフィスの「国民の創生」やヴァレンチノの「血と砂」、チャップリン、キートン、マルクス兄弟、くらいしか見たことはなかった。

そこにあったのは途方もなく金と人数をかけた場面だったり、スターのとびぬけた存在感だった。

「舞姫ザザ」をみて、サイレント時代すでに映画は完成され、スターの個人的な才能のみに寄らない総合的な文化となっていることを確認できた。

淀川長治さん日曜洋画劇場25周年記念として出版した「MyBest37」という本があり、スワンソンについても1章が割かれている。

1952年にアカデミー協会の招きで渡米した淀長さんが、協会長のチャールズ・ブランケットと立ち話をした際、スワンソンの話となった。

ブランケットは当時ワイルダーと組んでおり。「サンセット大通り」の製作者でもあった。

「スワンソンの生き字引」を自任する淀長さんが話を盛り上げると、ブランケットが「スワンソンと会いたいか」と聞いた。

「会えたら死んでもいい」と淀長さんが答え、その場でブランケットはスワンソンに電話した。

後日、ハリウッドの豪邸で4時間会見し、ニューヨークのホテルでも会った。

豪邸での会見で財布を忘れてきた淀長さんにスワンソンから電話がかかり、ポーターがホテルまで届けてきたそうだ。

淀長さんを生涯魅了した女優の一人がグロリア・スワンソンだった。