最近せっせとDVDで映画を集めている山小舎おじさん。

アメリカ娯楽映画の巨匠、ハワード・ホークスの代表作3本を見た。

「暗黒街の顔役」 1932年 ハワード・ホークス監督 ユナイト

これは傑作だ。

アル・カポネの若き日がモデルだという、禁酒法時代のアメリカ(シカゴ?)を舞台にしたギャング映画。

「犯罪王リコ」(1930年 マービン・ルロイ監督)、「民衆の敵」(1931年 ウイリアム・A・ウエルマン監督)とともに3大ギャングスター映画と呼ばれる。

貧しいイタリア移民の息子(ポール・ムニ)が、町のギャングの手下として、ご禁制のビールを強引に酒場に売りつけ、ライバルギャングを武力で制圧してのし上がってゆく。

ポール・ムニのオーバーで愛嬌のある演技が生きている。

いい女を見かけるときのウインクだったり、ボスの指示を受けた後のふざけたようなリアクションが、いちいち、いい!

何の後ろ盾も、コネもなく、特権階級でもなく、身一つでのし上がろうとするアンちゃんの生きざまを、ポール・ムニは表現する。

このポール・ムニのキャラクター。

ギャングスター映画という虚構の世界に割り切って遊ぶ、ホークス一流の演出がなせる業でもあろう。

一方で、アメリカ人・ホークスにとっての、イタリア移民という外国人、の物語としての距離感も感じられる。

作中、マスコミや警察に、「アメリカ人でもない連中が暴れて市民を危険に云々」と発言させてもおり、これは外国人・イタリア移民のはねっ返りの物語である、とのエクスキューズを行っている。

ポール・ムニが警察にしょっ引かれるときに、ムニが調子に乗って、警察官のバッジでマッチを擦り警察をコケにしたら、すかさず警察官に殴らせる。

〈イタリア人のガキ〉に対してあくまで上から目線で、毅然と臨んだ警察(体制)の姿を強調するホークスでもある。

また、マスコミ(体制)もギャング団の抗争に対し、冷静で公正な反応を示す。

新聞社のデスクは、慣れた様子でギャングの勢力争いを分析予測する。

警察とマスコミの、ギャングスターに対する、毅然としてかつ余裕ある、このスタンスは、一般大衆と権力側のゆるぎない常識性を表すものであり、ホークスはことあるごとに作中で強調する。

この、大衆と権力の常識性はラスト、主人公を追い込む警察官の群れの物言わぬ圧力の不気味さに帰結する。

一般大衆は、タテマエとして危険なギャングどもを非難しつつも、映画における、身一つでのし上がってゆく彼らのある意味公平な世界観に興奮する。

そのメカニズムをよく理解しているホークスは、ギャングスターそのものにはタテマエとしての距離を取りつつも、主人公ポール・ムニの個性だったり、相棒ジョージ・ラフトの仁義にあふれたふるまいだったりを粋でいなせに描く。

また、英語が書けない(移民の)手下のエピソードを時間をかけて描く。

この手下、字が書けないばかりではなく事務所の電話に対応もできない。

が、ラストで主人公が窮地に陥った時に最後まで身を挺して仁義を通した存在として、ホークスは描き切る。

男の約束だったり友情が第一という、ホークス的男の世界である。

また、登場する女性を魅力的に描くのもホークス流。

主人公の妹で兄の〈出世〉とともに遊び人となってゆく娘(アン・ドヴォーラック)や、ボスの情婦で主人公が盛んにコナをかける大人っぽい美女(カレン・モーレイ)というタイプの違う2人の女優は、ホークスが厳選した魅力あふれるキャステイング。

主人公の妹が2階の窓から猿回しがやってきたのを見て、それを見物している恋人のジョージ・ラフトに小銭を投げる、なんということのないワンシーン。

アメリカにも猿回しがあったことにも驚くが、身分の低い移動芸人が出入りする移民街で社会の底辺(アメリカ人一般大衆の世界の外)でしか生きるすべのない若者たちの、たまさかの憩いと恋を描いた出色のシーンだった。

一般大衆側の常識性の人、ホークスもその点はわかっている。

イタリア移民の若者たちの生きざまと、個々のキャラクターに共鳴しつつ、一般大衆側の常識にも十分配慮したホークスの傑作だった。

(余談)

この作品、途中から「仁義なき戦い」を思い出しながら見た。

勢いのあるアクションシーンや、社会から疎外された若者のハチャメチャぶりを描くという点では共通している。

ポール・ムニが菅原文太のキャラだとすれば、ジョージ・ラフトは梅宮辰夫か。

字を書けない子分は川谷拓三で決まりだろう。

彼らの命を懸けた友情は底辺に生きる者同士のつながりであり、ホークス流男の世界であると同時に、やくざ映画(というより実録映画)的である。

この作品の女優達も、「仁義なき戦い」シリーズのエモーショナルな女優たちの熱演を思い出させる。

特に主人公の妹役のアン・ドヴォーラック。

兄に対する愛憎と底辺に生きるものの宿命を、ラスト、兄貴に拳銃を向けるも撃てず、警察との銃撃戦では、生命の最後の燃焼のように銃に弾を込めていた姿がこの映画の永遠のアイコンとなった。

妹を射殺し、主人公を追いつめる警察官の群れは、サイレント時代の日本映画、伊藤大輔監督の傾向時代劇、たった一人の主人公を無数の御用提灯の群れが追い詰める絶望的な光景を一瞬思い出させた。

「三つ数えろ」 1946年 ハワード・ホークス監督 ワーナーブラザース

巻頭、依頼を受けた私立探偵フィリップ・マーロウが豪邸に呼ばれる。

依頼人の老人が車椅子で待つ温室に案内される前に階段からショートパンツ姿の若い女が、マーロウを挑発するように下りてくる。

怪しげで、即物的で、いかがわしさ満点のオープニング。

「深夜の告白」(1944年 ビリー・ワイルダー監督)の巻頭では、バスローブ姿のバーバラ・スタンウイックが物憂く階段から下りてきた。

たばこの煙と埃が漂う退廃的な「深夜の告白」の屋敷に比べ、マーロウが呼ばれた屋敷がアメリカンで明るく見えるのは、監督がワイルダーではなくホークスだからか?

マーロウ行くところ魅力ある女性が出現し、マーロウに言い寄る。

ホークスが選んだ女優たちが何ということのない役柄でも魅力を発散する。

ショートパンツの依頼人の次女に続いては、古書店の店員(ドロシー・マローン)。

彼女はマーロウを見るや眼鏡を取って髪を下ろし、店を閉めて別室にマーロウを誘導するし、タクシードライバーの若い女は名刺を渡して「夜の方がいい」とマーロウを誘う。

当時の最新メカであり小物である、自動車や電話を駆使し、動き回るマーロウは、女にかまけるだけではなく腕利きでもある。

何より街(西海岸?)の裏も表も精通した粋な男なのだ。

込み入ったストーリーは追ってゆくのも大変でよくわからなくなってくる。

登場する女は全員一見悪女風で、本当の悪女は依頼主の長女(ローレン・バコール)ただ一人。

これもマーロウに惚れて最後は味方になる。

いずれにせよ、筋に重きを置かず、社会正義や常識への偏重はさらさらなく、映画は進む。

それにしても全編喋りまくりのハンフリー・ボカード。

アメリカの探偵はいかなる場合にもウイットをもって言葉で状況に対応しなければならないし、女性に対してはアクションを取らなければならない。

孤独で都会的な、これもホークス流・男の世界ってやつなのだろうか?

ヒロイン、ローレン・バコールはラスト、やってくる黒幕を前にしたマーロウに、「震えてるの?」と聞く。

「怖いさ」と答えるマーロウに対し、泰然自若といった風で補助する。

男勝りで度胸があり、いざという時に、男の尻を叩かんばかりに助ける、ホークス映画の女性像である。

(余談)

チャンドラー原作のフィリップ・マーロウ物は数々映画化されているが、「ロンググッドバイ」(1973年 ロバート・アルトマン監督)が忘れられない。

いわゆる70年代のアルトマン風マーロウではあるが、主役のエリオット・グールドの力の抜け具合がよかった。

富豪の依頼主、悪女、悪役、と登場人物は「三つ数えろ」と変わりないが、グールド流のマーロウはあまりしゃべらず、腕利きにも見えない。

といってヒッピー的な新解釈のマーロウでもなく、もたつき、やられつつ事件に対処してゆく。

ラストシーン、事件の黒幕で富豪の妻の悪女が見つめる中、彼女を無視して通りがかりのメキシコ娘を捕まえ、くるりとダンスして去ってゆくマーロウ。

ボガードとは全く違うふるまいながら、精一杯筋を通そうとする70年代の男の粋がさりげなく表現されていた。

「赤い河」 1948年 ハワード・ホークス監督 ユナイト

1800年代の西部。

テキサスからカンサスへの牛の搬送路を開拓した男たちの物語。

ホークス流のアメリカの叙事詩。

ほとんど男のみによって語られ、女優は2人しか出てこない。

ほとんどがロケで撮影され、何百頭もの牛が移動し、時には暴走する。

俳優たちは牛を追い、野営する。

馬にを操り、川を渡り、埃をかぶり、雨に打たれ、インデイアンと銃撃戦を行う。

ホークスは引き気味のカメラで牛と西部の風景を捉える。

俳優らは多くの場合、情景の一部分だ。

古い価値観のジョン・ウエイン。

年とともに頑固さが増し、横暴にさえなる。

少年時代にウエインに拾われ、息子として育ったモンゴメリー・クリフト。

南北戦争も経験し、牧童たちの人権だったり、汽車敷設などの近代化に敏感な新しい世代。

この二人(ウエインとクリフト)を中心にした、世代論と組織論であり、世代交代を背景にした男の人情の世界。

名わき役、ウオルター・ブレナンは、ウエインの長年のパートナーだったが、ミズーリまでの1600キロの牛追いの最中に、新しいボス・クリフトに鞍替えする。

断固として自らの野望を実行し、そのためには他人の命も利益も二の次、女の気持ちは三の次。

他人の窮地などは気にしない。

男らしいが横暴なジョン・ウエインは古い時代のアメリカの価値観の象徴。

100日に及ぶ牛追いの困難(人生の困難)に対し臨機応変に対応できず、牧童たちの反感を買う。

時代の価値観に即したクリフトにボスが交代するのは必然だが、理屈はいいとして果たして二人の感情は?

巻頭でウエインが、すがる女性をあっさあり置き去りにして自分の野望のためテキサスへ向かい、残った女性は幌馬車隊とともにインデイアンの襲撃に滅ぶ。

この伏線は、14年後の牛追いの最中にクリフトが助ける幌馬車隊の女性(ジョアン・ドルー)に引き継がれて二世代越しに伏線回収されることになる。

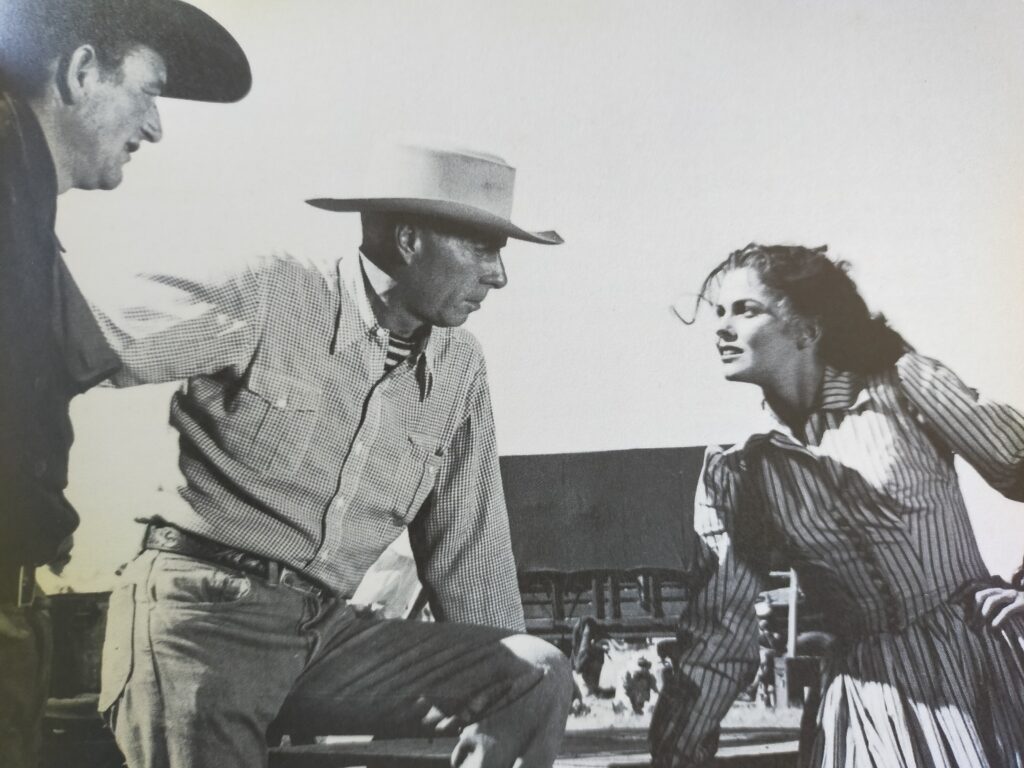

ジョアン・ドルー扮する〈新〉ヒロインは、矢に肩を射抜かれても気丈にふるまい、気に入ったクリフトを追いかける。

クリフトが牛追いに同行はさせないというと、あとから来たウエインに掛け合って追いかけ、目的地で合流する行動力。

ラストシーンで殴り合う親子に拳銃をぶっぱなし、「あんたたちお互いに好きなんだから殺し合えるわけないでしょ」と喝破する。

まさに激しい〈ホークス的女性像〉の決定版である。

母親にケンカをたしなめられた親子のように、ばつが悪そうに笑い合うウエインとクリフト。

男は女に敵わないのだ、というホークス流のテーマである。

取ってつけたような結末でもあるが。

クリフトに対し「震えてるの?」と叱咤するジョアン・ドルーは「三つ数えろ」でボカートを励ますバコールと同様。

牧童の反乱に対し、ブレナンがライフルを放り、受けたウエインがぶっぱなすスポーテイなアクションシーンは、監督のホークス自身が「リオブラボー」でセルフリメイク。

どちらもホークス映画の名場面である。

デヴュー作のモンゴメリー・クリフトはトム・クルーズそっくりの精悍さだった。