イタリアンネオレアリスモと呼ばれる映画群の作家にロベルト・ロッセリーニがいる。

戦争直後に主に街頭ロケで製作した「無防備都市」と「戦火のかなた」が世界的な評判を呼んだ。

どちらも戦時中の占領下のイタリアでのエピソードを映画化したもので、そのドキュメンタルな手法のみならず、実際に戦争を経験したばかりのイタリア人俳優らによる演技が劇映画を越えたリアリテイを持っていた。

彼等の存在は雄弁に歴史的事実を物語っていた。

そのタイミングを逃さず、劇映画に記録したのがイタリアンネオレアリスモと呼ばれる作品群を撮った映画監督たちだった。

ヴィットリオ・デ・シーカと並ぶネオレアリスモの巨匠、ロッセリーニの作品を見てみる。

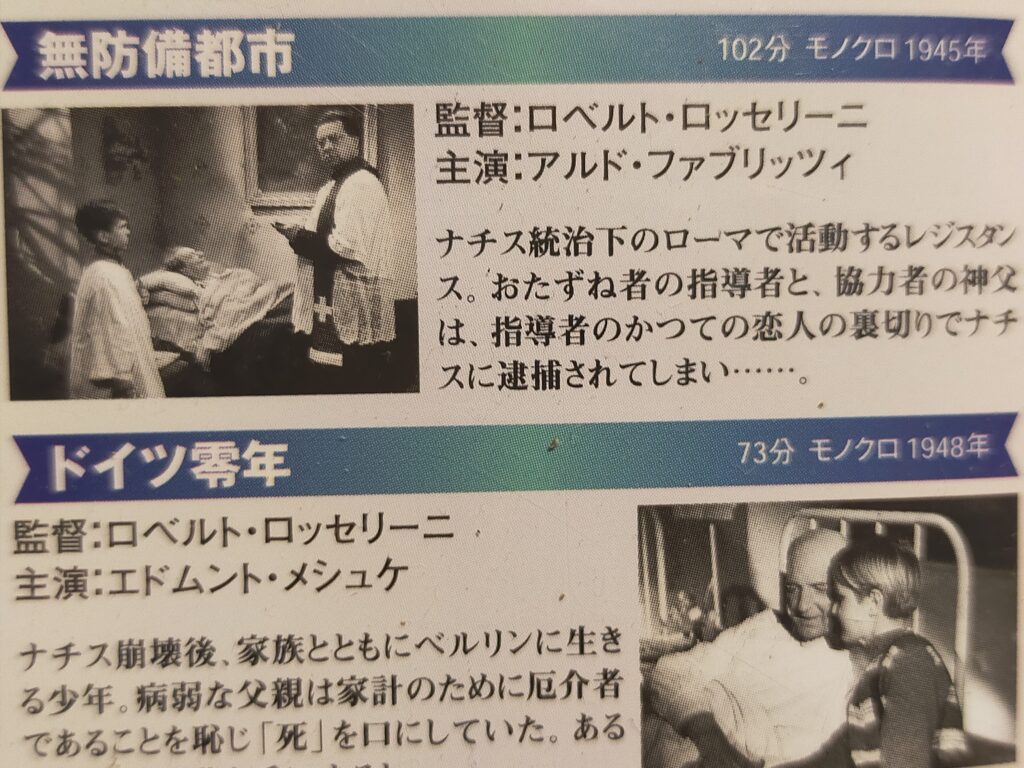

「無防備都市」 1945年 ロベルト・ロッセリーニ監督 イタリア

1943年の連合軍のシチリア上陸とイタリア政権の降伏の後、9か月に及ぶドイツ軍のローマ占領の時期があった。

その時の抵抗のエピソードを素材にした作品。

戦争終了直後の45年に製作された。

巻頭にはフィクションであるとのコメントがあるが、実際をもとにしたフィクションである。

当時のイタリアは、ドイツ軍とイタリアファシスト政権とパルチザンが三つ巴で勢力を競っていた。

占領者のドイツとファシストが一緒になってパルチザン及びその協力者を追いつめていた。

映画に出てくる主な人物は、パルチザンの細胞とその婚約者(アンナ・マニヤーニ)、パルチザンに協力する神父(アルド・ファブリッツイ)、ゲシュタポの将校など。

パルチザン細胞には愛人がいるが、愛人はゲシュタポのスパイとなり、パルチザンを密告する。

連行されるパルチザンに追いすがる婚約者は路上で射殺される。

捕まったパルチザンは拷問の末殺され、神父は銃殺される。

占領者に抵抗するパルチザンの意志の強さ、助ける神父の気高さ、パルチザンに協力する庶民等の虐げられながらも志に殉ずる頑強さがストレートに描かれる。

戦争に荒廃した風景と、実際に戦争を経験したばかりのイタリア人俳優の眼差し、ふるまいはその時代のその場所でなくては再現不能なリアリテイに満ちている。

パルチザンを追いつめるゲシュタポとファシストの緊迫感。

連行された婚約者を追い、ドイツ兵をぶったたき、振り切って路上に飛び出すアンナ・マニヤーニの、手を振りかざしてトラックに追いすがり、射殺されて路上に昏倒する姿。

俳優たちのストレートな動きによる切迫感とリアリテイーは、見る者に強烈に訴える。

劇映画としての説明不足、登場人物の整理不足が感じられるが、映画はそれよりも事実をもとにしたエピソードの記録に徹している。

セミドキュメンタリー方式でニューヨークを捉えたアメリカ映画「裸の町」(1948年 ジュールス・ダッシン監督)を思わせる迫力だ。

パルチザンを密告させるべく、その愛人をスパイに仕立て上げるエピソードもすごい。

ゲシュタポが、レズビアンでモルヒネを駆使する女を使ってパルチザンの愛人を篭絡するのだが、のちにイタリア映画などで描かれるナチスドイツの退廃性、背徳性がもはやこの時期に喝破され、表現されていたことになる。

「戦争は嫌だ」という庶民のアンナ・マニヤーニの問いかけに、「来るべき理想の社会のために戦っている」と答えるパルチザンの婚約者の言葉が、この映画のストレートさを物語っている。

「戦火のかなた」 1946年 ロベルト・ロッセリーニ監督 イタリア(MGM配給)

「無防備都市」の翌年に作られたイタリアンネオレアリスモの決定版。

シチリアに連合軍が上陸した1943年7月から、終戦を翌年に控えた1944年の冬までのイタリアにおける戦火の陰の名もなき事実を描いている。

「無防備都市」に比べて手際よく各エピソードをまとめており、映画としてわかりやすく、またスピーデイに仕上がっている。

第一話は1944年7月のシチリアでの連合軍上陸直後のエピソード。

上陸した米軍の一小隊が避難民が集まる教会へ向かう。

任務はドイツ軍の動向を探ること。

どこへも逃げ場がなく教会に集まった避難民と米軍が全く成立しない意思疎通を試みる。

米軍は一人の少女を道案内に哨戒に出動する。

イタリア語は全く喋れない、牛乳配達人から徴兵された若い米兵と少女が哨戒先で留守番をすることになる。

あくまで英語で意志を伝えようとする米兵と、イタリア語で応える少女のたどたどしくもかわいらしいすれ違いのコミュニケーション。

すっかり話に夢中になり、たばこの火をつけたばっかりにドイツ兵に狙撃される米兵。

残された少女はライフルを手にドイツ兵に向かうが・・・。

駆け付けた米軍小隊が発見したのは、殺された米兵と崖下に突き落とされた少女の死体だった。

第二話。

1943年9月のナポリ近郊。

連合軍に解放されたナポリでは戦災孤児が吸殻を拾って吸いながら「黒人狩り」を行っていた。

酔った黒人兵を連れまわしながら軍靴を盗む子供。

MPの黒人兵は英語のみをしゃべって、孤児らを従わせようとする。

一方、孤児らはわかったふりをしながら、関心があるのは米兵が持っている物資だけ。

ここでも米兵と現地人のコミュニケーションが成立しない現実がある。

黒人兵は孤児が暮らす廃墟の様子を目の当たりにして盗まれた軍靴を捨てて去ってゆく。

この挿話で、ロッセリーニは戦後の廃墟で暮らすイタリア庶民の実写カットを使っていた。

アパートの中庭なのかビルの廃墟なのか、20人くらいの女子供が集まってカメラの方を見ている、ひとりの女は鍋をドラム缶のコンロにかけてしゃもじを廻している。

ほんの数秒のワンカットだが、明らかに戦後のイタリア庶民の生活を捉えた実写のカットが、孤児が黒人兵を住処に案内する場面で挿入されていて効果をあげていた。

第三話には、「無防備都市」でゲシュタポのスパイ役を演じたマリア・ミーキが登場し、イタリア女性の哀しさを演じて忘れられない余韻をもたらした。

1944年2月に連合軍がイタリア本土のアンツイオに上陸し、その後ローマに入城した。

連合軍を迎えるローマ市民の歓びを実写フィルムで伝える場面から第三話は始まる。

ローマ入城時に、歓迎する市民に水を所望した米兵のフレッドは、断水しているアパートに案内されてフランチェスカ(マリア・ミーキ)という娘から接待を受けた。

輝かしく明るいフランチェスカとのつかの間の邂逅はフレッドにとって忘れられない思い出となった。

9か月後、ローマにもどったフレッドは、街の女につかまり部屋に連れ込まれた。

酔ったフレッドは、街の女には全く関心をみせず、フランチェスカとの思い出を語った。

街の女はフランチェスカの6か月後の姿だった。

フランチェスカは彼女の住所を書いたメモを渡し、明日必ず会おうと部屋を出たのだが、翌日素面に戻ったフレッドはポケットのメモを「売春婦の住所だ」と丸めて捨てて任務地へ向かった。

部屋の前ではフレッドを待ち続けるフランチェスカの姿があった。

第四話は、イタリア留学時代の恋人でパルチザンのリーダーになっているルーポに再会せんと、友人とともにドイツ軍の占領地域に潜入する米従軍看護婦のハリエットを描く。

薄いワンピース姿で、壁をよじ登り、頭を下げて狙撃を避け、瓦礫の山を駆け抜けるハリエット役の若い女優が素晴らしい。

若い娘らしいほほ笑む場面もラブシーンもなく、戦火の緊張の中を厳しい顔をして走り回る姿にリアリテイがあった。

フィレンツエが舞台の第四話だが、ドイツ軍の占領地域を目の前にして敢えて手を出さないイギリス軍の様子が描かれる。

大戦末期のワルシャワで蜂起したポーランド軍に対し、川の対岸まで来ていたソビエト軍が静観していたことを思い出した。

連合軍にとって、ポーランド同様イタリアのパルチザンは所詮捨て駒だったということなのだろう。

第五話は、ドイツ軍の防衛ラインだったゴシックライン突破後のエピソード。

ゴシックライン周辺の修道院が舞台。

米軍の従軍宣教師が修道院を訪ねる。

物資が極度に不足し、また旧来のカソリックの価値観に愚直にとらわれる修道士たち。

訪問団の一人が、プロテスタント中最悪の異端ルター派であり、もう一人がユダヤ教徒だと知ってこの世の終わりのように驚き、忌避する修道士たちが可笑しいというか可愛いというか。

ロッセリーニは挿話のラストで訪問団長に規則(食事の時は無言)を破って夕食前の挨拶をさせる。

団長はイタリアの教会、修道院の敬虔さ素朴さを称賛する。

「神の道化師フランチェスコ」(1950年)、「火刑台のジャンヌ・ダルク」(1954年)など宗教をテーマにした作品も多いロッセリーニの姿勢が示される。

第六話は、終戦を翌年に控えた1944年冬。

ポー川の流域で戦い続けるパルチザンの姿。

ドイツ軍に包囲され補給もない。

夜間の投下で補給するからのろしを上げろとの米軍の指示により、かえってシンパの農家が襲撃され皆殺しにあう。

戦闘で降伏したパルチザンはポー川に投げ込まれて処刑される。

ここでも米軍の都合に振り回され消耗してゆく名もなき愛国者たちの姿が描かれる。

ロッセリーニの主題は「無防備都市」での占領者ドイツへの敵意から深化し、「解放者」連合軍との関係性へと向かっている。

英語しか話そうとしない米兵との間の表面的な意思疎通の困難さから、敗戦国女性のやむに已まれぬ哀しさへの無理解、愛国者たちの抵抗運動が連合国軍の都合に振り回される事実。

これらが「戦火のかなた」の主題になっている。

唯一、希望が持てるエピソードとして、新旧のキリスト教徒の融合の可能性を謳った第五話のエピソードがある。

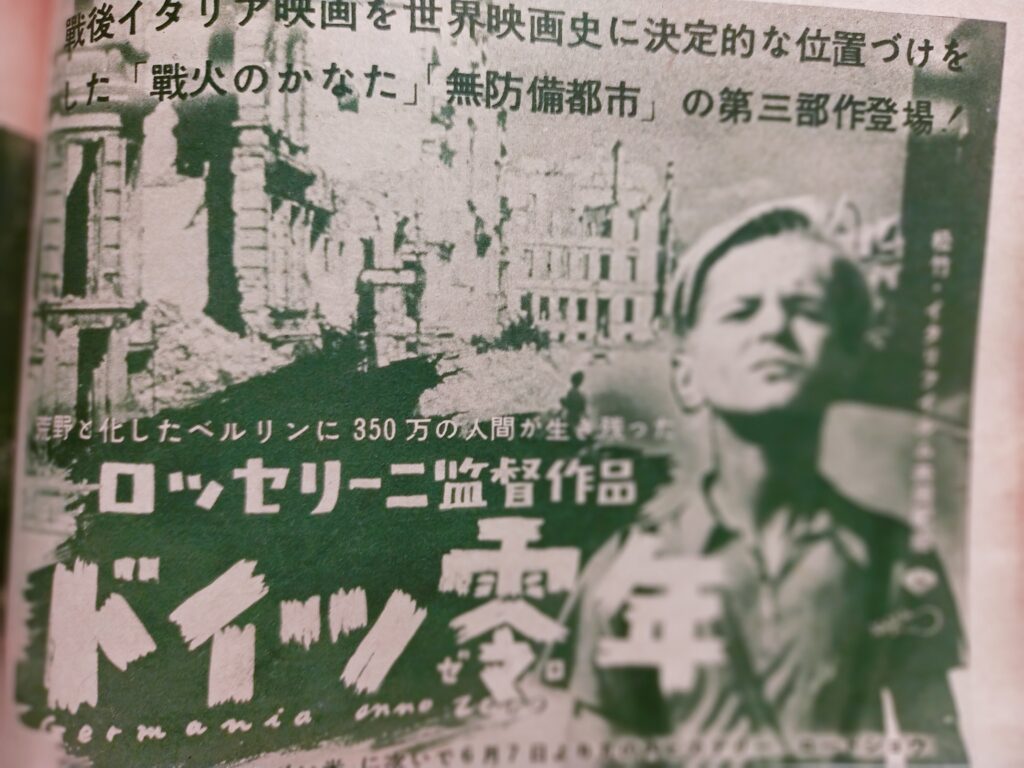

「ドイツ零年」 1948年 ロベルト・ロッセリーニ監督 イタリア

戦後間もないベルリンが舞台。

ドイツ人俳優を起用しオールドイツ語ですすむ。

爆撃と市街戦で瓦礫の山となったベルリンの街でのオールロケーション。

主人公は12歳の少年エドモンド。

アパートに病弱の父、戦争犯罪者の追求を恐れて家に潜む兄カール、父の面倒を見ながらキャバレーで外国兵から煙草をもらって金に換えて生計を支える姉エヴァの4人で暮らす。

アパートの住人は、避難民や没落家族などの戦争弱者であり、さらに電力やガスの供給統制によって生活苦を強いられている。

インフレ、配給制度、闇市経済、タケノコ生活は日本の戦後同様。

また、カールのように「登録」していない国民は配給を受けられず、働くこともできない。

エヴァが毎晩外国兵にもらうたばこ数本が20マルクになり、ジャガイモが2キロほど買える。

全くわずかな稼ぎだが、エヴァは外国の捕虜収容所にいる恋人のためにもそれ以上のことはしない。

エドモンドは労働許可がないのに墓堀りの仕事に行って追い出される。

路上では行き倒れの馬に人が群がり、馬の肉を切り取ろうとする。

路面電車と地下鉄こそ走ってはいるが、街は壊れた建物と瓦礫だらけ。

親を失った子供は群れて生きるしかない。

ロッセリーニのカメラはベルリンの街頭で俳優たちを動かし、通行人たちは何事かとカメラに目を向ける。

「戦火のかなた」で実写カットを使い、現実の緊張感を表現した手法と同じ発想である。

また、一つの芝居をカットを切らずにカメラは追う。

俳優の動きを追い、時には行ったり来たりするカメラは、場の緊張感を途切れさせない。

エドモンドの周りにはかつての恩師なども現れる。

かつての国家社会主義者(ナチス)で今は失業者の恩師は、残党と思われる老人に忠誠を誓いつつ、子供たちを使って怪しげな商売をしている。

ヒトラーが自殺した総統官邸を見物にやって来る外国兵たちに、その場でヒトラーの演説のレコードをかけて金を得るというもので、エドモンドもそれで200マルクを稼ぎ、恩師から10マルク貰う。

恩師の周りの孤児たちは、地下鉄で婦人にインチキ石鹸を売りつけ、石鹸の香りを嗅がせるだけで金を奪って逃げる少年とか、その少年とくっついている大人びようとする少女などがいて、演技なのか実態なのか、少年少女たちの存在感が、痛々しくもまた、生生しい。

映画はエドモンドの苦悩を通して戦後ドイツの庶民レベルの生活苦の不条理さを告発するとともに、思春期の少年の自立へ向けての苦悩も描く。

非常時の逆風だらけの中での自立だから、まったく大人や世間の関心も理解もなく、少年の人生そのものが破滅してゆくのだが。

まずは戦後ドイツの壊滅的な状況の記録として貴重な作品だということ。

その時期に少年期を迎えることはまさに悲劇であったということ。

「靴みがき」「自転車泥棒」のイタリア人子役もそうだったが、本作のエドモンドを演じる少年の演技は特筆されていい。