イタリア映画の歴史を見るとき、世界的にその名を残すのは第二次大戦の戦中戦後にかけてのネオ・レアリスモと呼ばれる作品群の登場を待たねばならない。

戦前には全盛期を迎え、歴史に残る名匠・鬼才が様々なジャンルで腕を振るったドイツ、オーストリアやフランス、あるいはロンドンフィルムという制作会社によって国際化していたイギリスには、イタリア映画は後れを取ったようだった。

しかしながらイタリアには、1930年代にチネチッタという映画都市が作られ、映画製作、教育の中心として今に至るまでイタリア映画に多大な貢献をしている。

チネチッタは戦前のドイツにおけるウーファ、そしてハリウッドのスタジオ群と並び称される映画製作の本拠地だが、ウーファが営利に準じた会社組織であるのに対し、イタリア政府肝いりの施設として、国立映画大学が併設されてもいた。

1939年に始まった第二次世界大戦に、ドイツ、日本と軍事同盟を結んでいたイタリアが参戦したのが1940年。

北アフリカや東部戦線にも派兵していたイタリアだが、1943年に連合軍のシチリア上陸を許すと、ムッソリーニに代わる政権が連合軍に降伏し、連合軍側での参戦を表明する。

ただしイタリア国内での戦いは、45年の第二次大戦終結まで、ドイツ軍と連合軍との間で繰り広げられていた。

当初はファシスト党を率いるムッソリーニが華々しく登場したイタリアだったが、旗色が悪くなると政権が交代し、また反ファシストのパルチザンが国内群居するなど混とんとした状況。

戦時中のイタリア庶民の生活は、例えば「郵便配達は二度ベルを鳴らす」(1942年 ルキノ・ヴィスコンテイ監督)に描かれたように、素人の娘が街で生活費のために体を売ったり、「二世部隊物語」(1951年 ロバート・ピロシュ監督)に描かれたように、上陸した日系アメリカ兵のもたらす食料と交換に家の娘を差し出すような状況だった。

このような敗戦国イタリアの現状を、ドキュメンタルな手法でとらえたのがネオ・レアリスモと呼ばれる、文学、映画の作品群。

映画では「靴みがき」(1946年)、「自転車泥棒」(1948年)、「無防備都市」(1945年)、「戦火のかなた」(1946年)などが世界的に有名。

作ったのはヴィットリオ・デ・シーカ、ロベルト・ロッセリーニなどで、ヴィスコンテイの初期作品もその範疇とされる。

今回の名画劇場では、デ・シーカの戦中戦後の作品から4本を選んだ。

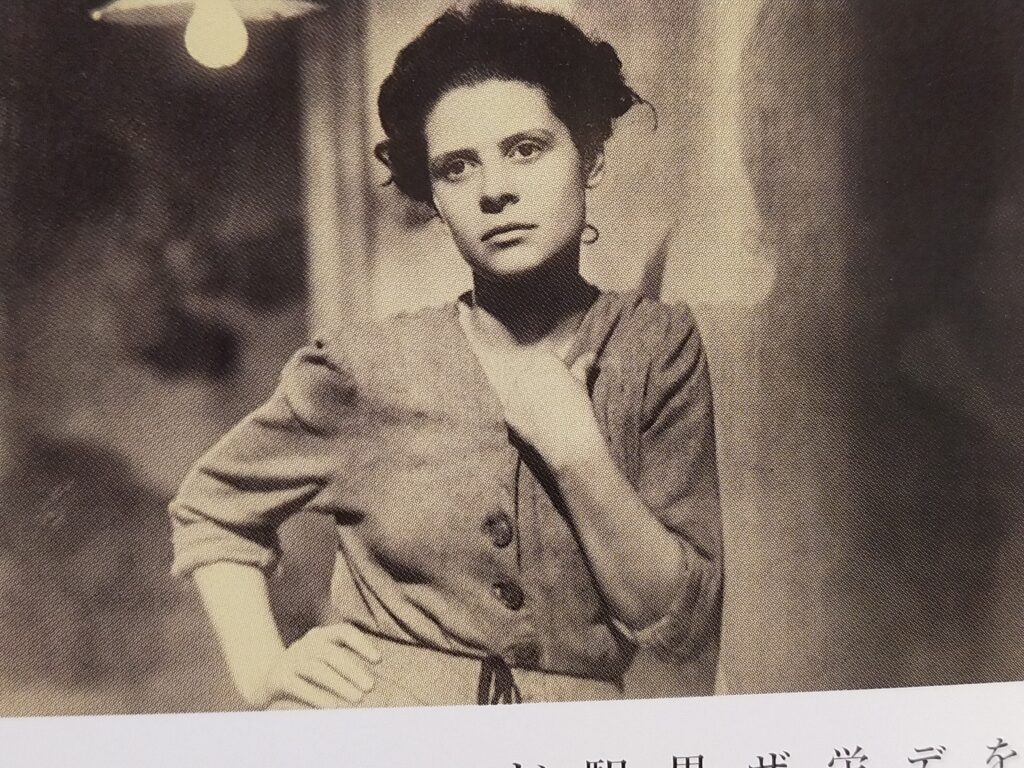

「金曜日のテレーザ」 1941年 ヴィットリオ・デ・シーカ監督 イタリア

イタリアが枢軸国側で第二次世界大戦に参戦しているときの1941年の作品。

チネチッタ撮影所で撮られている。

戦争の直接、間接の描写はなく、ハッピーエンドの人情コメデイ作品である。

主人公は小児科医(ヴィットリオ・デ・シーカ自作自演)。

患者は少なくお手伝いさんにも愛想をつかされる人物。

借金だらけで、医院を兼ねる建物は差し押え寸前。

レヴューの踊子の愛人(アンナ・マニヤーニ)がいて、やかましい。

金持ちの親父は直接の援助はしてくれないが、孤児院の嘱託医の職を紹介してくれる。

孤児院は18歳までの女子ばかりが暮らす。

そこで医務室の助手をするテレーザ(アドリアーナ・ベネッテイ)という18歳の女の子と主人公が親しくなるのだが・・・。

戦時中の映画とは思えない軽いタッチとテンポの良さで始まる作品。

最後までもの調子は変わらない。

女性とみれば気安くタッチし、愛想を振りまく主人公。

気はいいのだが最後まで金には縁がなく、医院はいよいよ差し押さえ。

主人公を取り巻く人物がオカシイ。

まずマイペースですっとぼけた執事。

天然で惚れっぽい娘を溺愛する金持ち一家。

主人公は金持ちの娘とあいさつ代わりのキスを下ばかりに婚約者にされる。

孤児院のオールドミスの教師群もイタリア式。

厳格すぎず、どこか人間性を漂わせるのは国民性か。

孤児の女の子たちのわんぱくぶりも楽しい。

すれ違いと、お互いの誤解をテンポよく挟みながら人間関係をハピーエンドに収束させてゆくシナリオも、古さを感じさせない。

アンナ・マニヤーニは数シーンのみの登場。

レヴューのリハーサルのシーンでのやる気のない演技がケッサク。

マニヤーニの背後には足のきれいな踊り子をずらりと並べるというサービスカットでもある。

テレーザは真面目な乙女だが、雨に濡れて主人公宅を訪問した後に、ガウンを着て肩を出したり、ストッキングを履くなど、大人しめだがお色気カットは、これもデ・シーカのサービス精神か。

テレーザの身の上ははっきりしないが、貴族の種か、大俳優の子女かをうかがわせる。

身分の高さにも関わらぬ苦労という設定であれば、戦争という非常時を象徴するエピソードとなる。

まだまだ街は廃墟もなく、金持ちは存在している。

この時期の作品は、大戦緒戦ののんびりムードが支配的な時期のイタリア映画として貴重。

ヒロインのアドリアーナ・ベネッテイは、イタリア女優の一つのタイプである正統派美人。

シルバーナ・マンガーノのような。

「子供たちは見ている」 1944年 ヴィットリオ・デ・シーカ監督 イタリア

ヴィスコンテイが「郵便配達は二度ベルを鳴らす」(1942年)で描いた男女の情欲のどうしようもない世界。

イタリアの片田舎のドライブインを舞台に、流れ者の男と人生で安食堂にたどりついた女との身もふたもない愛情を描いた作品だった。

1944年、戦争真っただ中のイタリアで同じく男女のどうしようもない情欲を描いたのがデ・シーカ。

デ・シーカの手法は子供の目を通したことと、舞台をローマの中流階級が暮らす高層アパートとしたこと。

「子供たちは見ている」の舞台は、家政婦がいる中流家庭。

「郵便配達は二度ベルを鳴らす」の片田舎のカフェとは舞台が違う。

しかしながら、庶民が主人公の場末のカフェであろうが、ローマの高層アパートに住む中流階級だろうが、本質は全く変わりはないのが男女の情欲だということがよくわかる。

会計士の夫(エミリオ・チゴリ)と5歳くらいの一人息子(ルチアノ・デ・アンブロジオ)と暮らす一見貞淑な主婦ニーナ(イザ・ポーラ)。

彼女には年下の愛人(アンドリアーノ・リモルデイ)がいて、そいつが現れると一人息子のことなどどうでもよくなり、再三家出を繰り返す。

いったんは帰ってきて、息子のためにやり直すことを許される。

家族でやり直すためのリゾート地で男と出会い、またまた出奔。

絶望した夫は自殺する。

寄宿舎に預けられた息子に喪服で面会に行くニーナだが、幼い息子はニーナに背を向けて去ってゆく。

時代背景としての戦争は、例えば高層アパートのエレベーターが下りの場合に使用自粛になるということで表される。

そのほかでは辻の人形劇の観衆に水兵や兵隊の姿があるくらいか。

高層アパートが建ち並ぶ一角や、ヨットが浮かび、水着姿の金持ちたちがはしゃぐリゾート地に戦争の陰はない。

時代描写をあえて避けたのだろうデ・シーカはひたすら子供の目で、大人の勝手な行動を描く。

母親の出奔後、息子を預けようと訪れた母の姉の元。

姉はお針子数人を抱えるブテイックの仕事をしているが、お針子は男の噂ばかりだし姉にもパトロンのような親父がいたりする。

それならばと息子の祖母の家へ行けば、子守の少女は夜中に部屋を抜け出し男とランデブーの末、頭に植木鉢がぶつかっての大騒ぎ。

人間らしすぎる人々のふるまいに翻弄されるのは、父親と息子。

子供の目線で描くことが目新しいし、デ・シーカはまずまずうまくやっている。

全編を通して軽いムードはさらさらなく、重苦しい人間の業のようなものが画面を覆い、緊張感を漂わせる。

戦時中とはいえ、戦争の影が感じられないイタリア国民の生活の記録としても貴重だし、ネオ・レアリスモへ向かうデ・シーカのキャリアの一環としても貴重な作品。

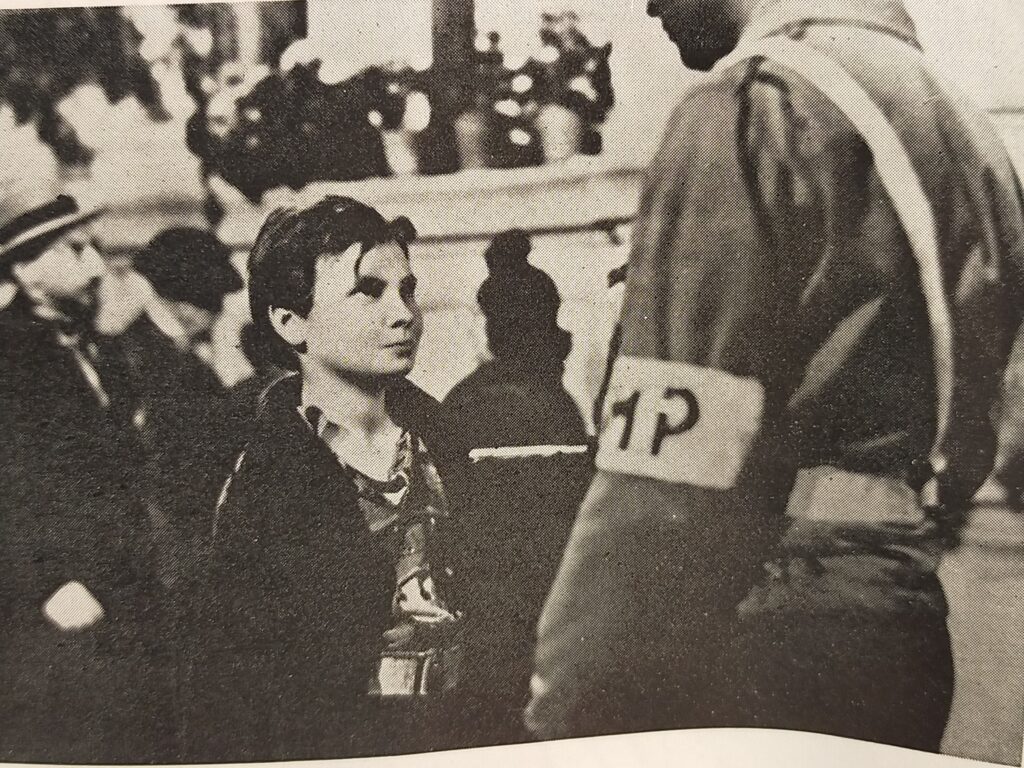

「靴みがき」 1946年 ヴィットリオ・デ・シーカ監督 イタリア

デ・シーカの戦後第一作にして、イタリアンネオ・レアリスモの代表作の一つといわれる作品。

戦後のローマで靴磨きをしながら生活する少年二人の運命に翻弄される姿を描く。

子供を使ってその視線で社会や大人たちを描くという手法は、デ・シーカ前作の「子供たちは見ている」と同じで、デ・シーカ得意の手法なのかもしれない。

イタリア国内で戦争が終わったのは、ドイツ軍が連合軍に降伏した1945年で、第二次大戦の終戦と同じ年。

イタリアでは43年の連合軍シチリア上陸からほぼ2年間、国内で地上戦が行われていたことになる。

といっても沖縄やサイパンなどでの地上戦とは異なり、連合軍の相手は主に山岳地帯に防御線を敷いたドイツ軍であり、対日本の戦闘のように連合軍が住民を巻き込んだ、殲滅戦ではなかった。

また、ローマなどの主な都市は、歴史遺産の保存の観点からも市街戦の舞台にはならなかった。

さらに、イタリアは43年の時点で政権が交代して連合国側に立っており、また国内のパルチザンが連合軍と協力してドイツ軍に抵抗するなど、日本のように最後まで全国民が一致して鬼畜米英でまとまっていたわけではなかった。

とはいっても国内で戦闘が行われ、また国外にも自国軍を派兵していたのは事実であり、多くのイタリア人戦死傷者が出ており、結果、国内に未亡人や戦争孤児が多く、町や村も荒廃していたのは事実だった。

本作「靴みがき」では、街頭ロケのシーンは多くはなく、街の荒廃や人々の困窮が記録として残されることは少なかったものの、出演している俳優や子供たちから醸し出される、戦後の開放感だったり、戦争で受けた癒しようのない傷がこの映画の重要なファクターとなっていた。

馬に乗るのが好きで、馬を買うことが夢の仲良し二人は街頭の靴磨きで稼ぐ少年だ。

一人は孤児、もう一人には母と兄がいる、がその兄は米軍物資の闇売買などで稼ぐグループの下っ端にいる。

二人は稼いだ金で夢と希望の象徴である馬を買うことができたが、兄の指図で米軍の毛布の密売を手伝ったことから警察に連行され、背景を探られる。

兄につながる事件の背景については黙秘を誓い合う二人。

ここら辺から映画は単なる靴磨きの少年たちの悲惨な現状と社会の荒廃を直接描くことから、逆境にも関わらない少年たちの友情とその友情を引き裂くかのように次々と訪れる試練を描き始める。

少年たちが収監される未決の少年刑務所でのエピソードが延々と続く。

所内のスパイのような少年に騙され、事件の背景を白状させようと策を弄する大人たちに騙され、翻弄されつつも二人の友情と硬い心情は保たれる。

ドキュメンタルなイタリア国内の荒廃と国民生活の悲惨さについては直接的な描写は少ない。

が、たとえば裁判所で実刑を食らう少年たちを見守る少女や母親たちの表情は、単なる芝居ではなく、まさに1年前まで国内の戦争に苦しんできた庶民の忘れられない痛みに裏打ちされたものになっている。

デ・シーカの狙いはあくまで劇映画を通しての社会の現状を訴えるものだが、出ている俳優たちの1946年当時の表情を記録しただけでもこの映画の意味がある。

デ・シーカらしいユーモアもあった。

刑務所に監査人がやってきて給食の味見をする、スープを掬い、パンをかじってOKを出す監査人に炊事係の老人がムッソリーニ式の敬礼をする、おもわずムッソリーニ式の敬礼を返す監査人。

お互い去年まではイタリア国軍の軍人だったりしたのだ、というデ・シーカの自虐描写でもあった。

いつも思うのはイタリア人の演技の自然なうまさ。

主演の二人をはじめ素人俳優をたくさん使ったであろう本作で、演技上の違和感をほとんど感じなかった。

イタリア映画の素人俳優(エキストラも)は芸達者だ。

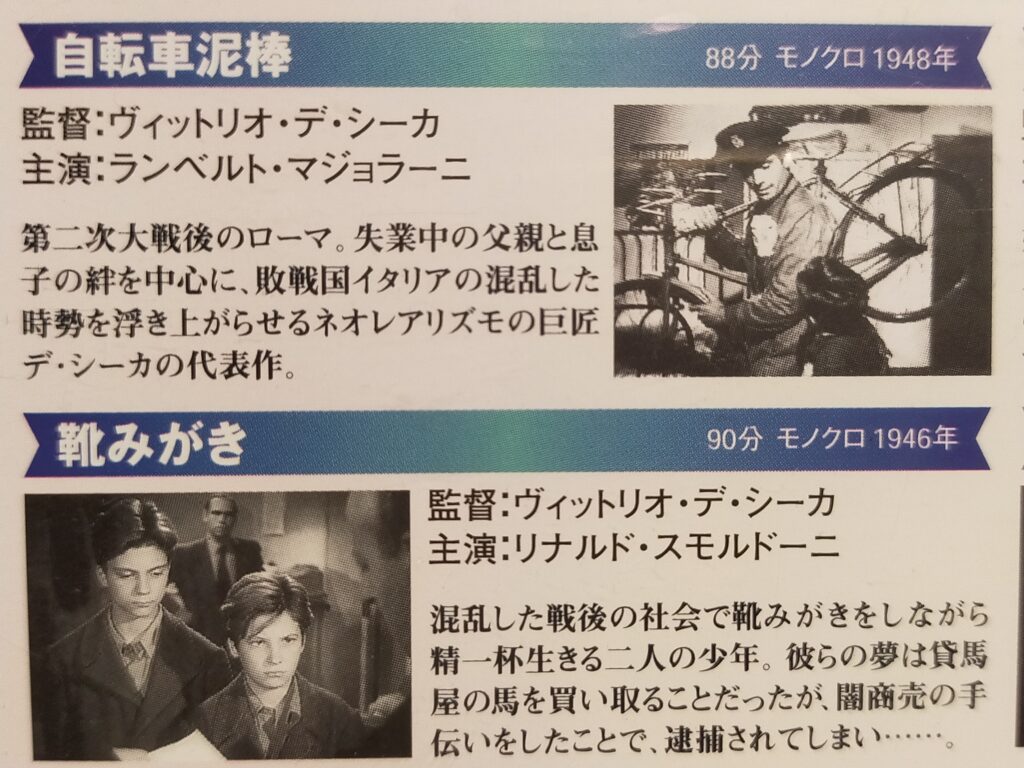

「自転車泥棒」 1948年 ヴィットリオ・デ・シーカ監督 イタリア

主人公は妻子を持ち、公営住宅(5階建てアパート)に住む失業者。

職安で何とか市役所のビラ張りの職を見つけて帰ってくる。

妻は広場の水くみ場からバケツ2杯の水を汲んで部屋へ運ぶ。

1948年当時のイタリア都市部。

郊外にはすでに5階建てのアパートが並んでいる。

部屋数は多く、一所帯分の広さは日本の2LDKに比べると倍ほどもありそうだ。

このアパートは、戦後の復興住宅的なものなのかもしれない、水道すら完備されていないのだから。

デ・シーカの戦後レアリスモ第1作「靴みがき」と同じく、素人を主役(主人公夫婦と息子)に配している。

タイトルバックの暗いテーマ音楽、終始一貫して汗じみた一張羅姿の主人公、とデ・シーカは意識してイタリア戦後社会の混乱と、貧しいものの不運を強調する。

脚本は「子供たちは見ている」「靴みがき」のチェザーレ・ザヴァッテイーニ。

自転車を持っていることを条件に得た仕事の間に自転車を盗まれる主人公。

そこからの追跡はイタリア人らしく徹底している。

友人とともに街の泥棒市に行き、分解されて売られているかもしれない自転車を探す。

山のように売られている盗難自転車とその部品。

ここは日本でいうと闇市のようなものなのか。

次いで主人公は犯人と接触していた老人の後をつけ、教会の救護活動に入り込み、ミサを混乱させる。

老人には逃げられる。

とうとう犯人の若者を見つけ、スラム街に入り込む。

若者が逃げ込んだ売春宿を叩きだされ、スラムの住人に囲まれる。

警察を呼ぶが証拠がなく、住人の罵声を浴びながら退散する。

主人公が自転車を追う中で巡り合うエピソードには、イタリアの戦後の混乱、不平等、そして庶民たちの意識のズレ(主人公の妻らは街のインチキ占いおばさんのご神託を求めて列を作るなど)までも描き込まれている。

主人公の、そして映画そのものの数少ない救いが主人公の息子の存在。

「子供たちは見ている」以来のデ・シーカ得意の子供の演出が冴える。

何せ、健気で頑張り屋なのだ、主人公の息子役の子は。

映画を通して、楽天的な人間味を感じることができるのは、イタリアの国民性だけではなく、この子役の存在が大きかった。

デ・シーカは「靴みがき」と同じく、現実社会の悲惨さをドキュメンタルに撮るのではなく、悲惨な中の人間性をドラマを通して描こうとしている。

街頭ロケや街頭の実写シーンの割合は「靴みがき」より多く、戦後イタリア社会の記録としても貴重な作品。

満員のボンネットバスに群がって通勤する人々などの混乱状況の活写とともに、サッカー場に自転車で集まる人々など復興に向けての社会の活気が映し出されていた。