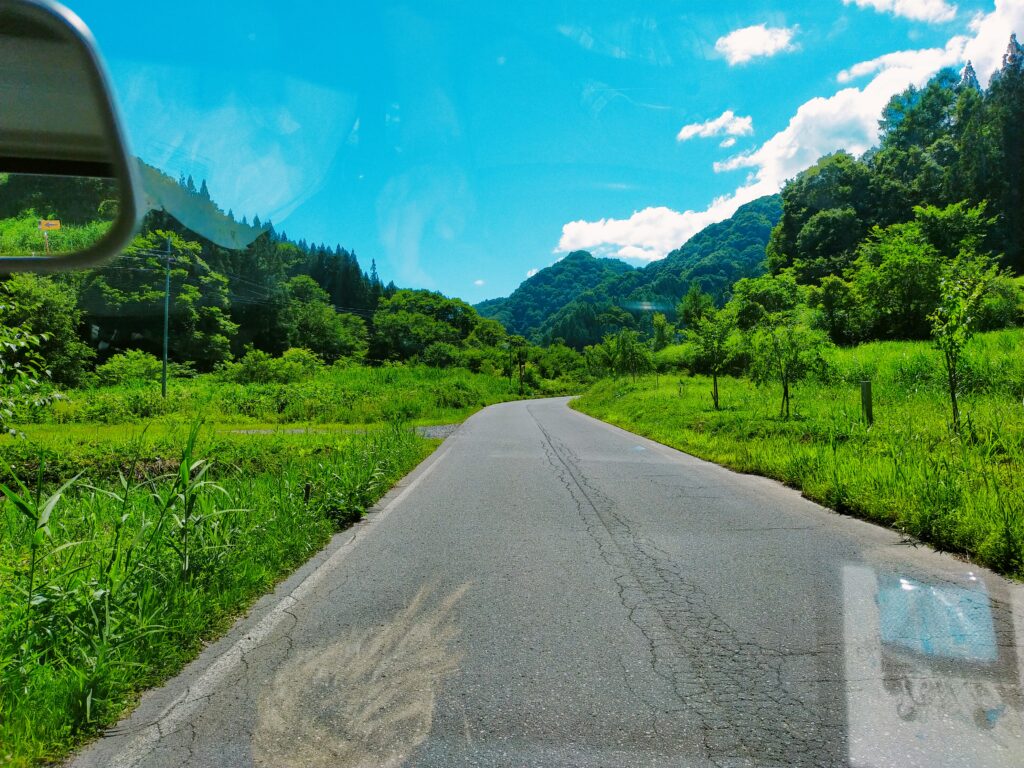

鬼無里の中心部にやってきました。

人気はありませんが、長野市の支所の建物やカフェなどがあります。

右手に古そうなお寺がありました。

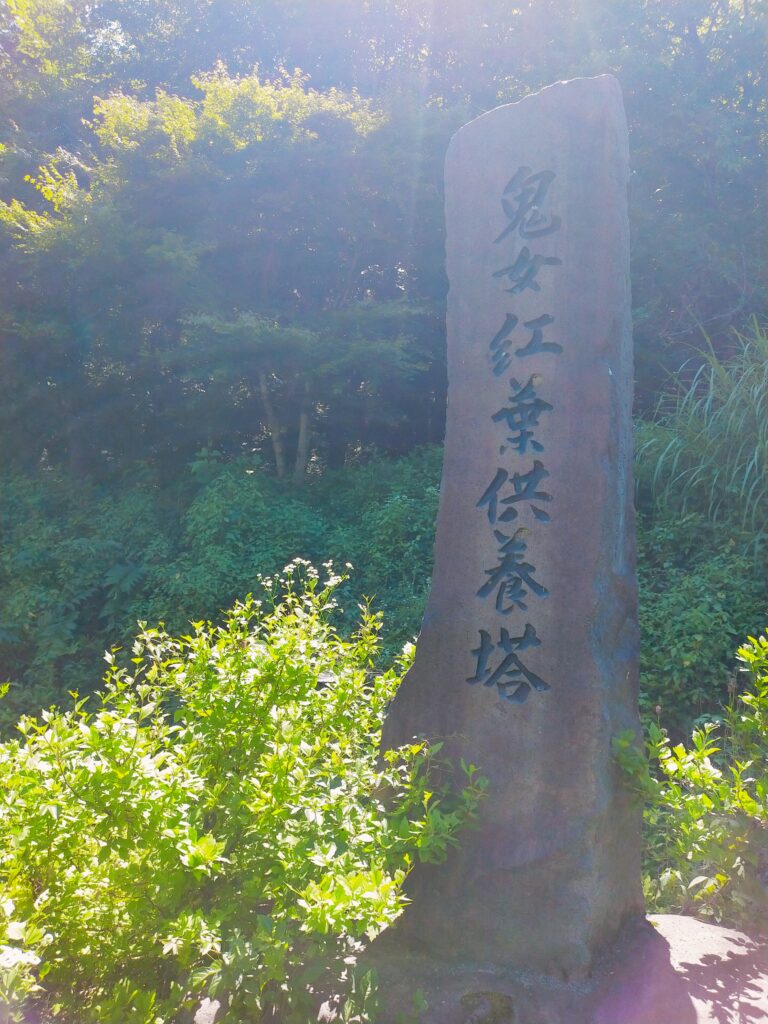

鬼女紅葉の墓所があるという松厳寺です。

広々とした駐車場に唯一軽トラを止め境内を巡ってみます。

歌舞伎などの演目にもなったという鬼女紅葉の伝説は、956年に都からこの地に流された紅葉という美人が、都恋しさに生まれた息子ともども軍勢を立ち上げ、鬼となって戦ったが征伐されたというものです。

その紅葉の居所跡と墓所が鬼無里にあるのです。

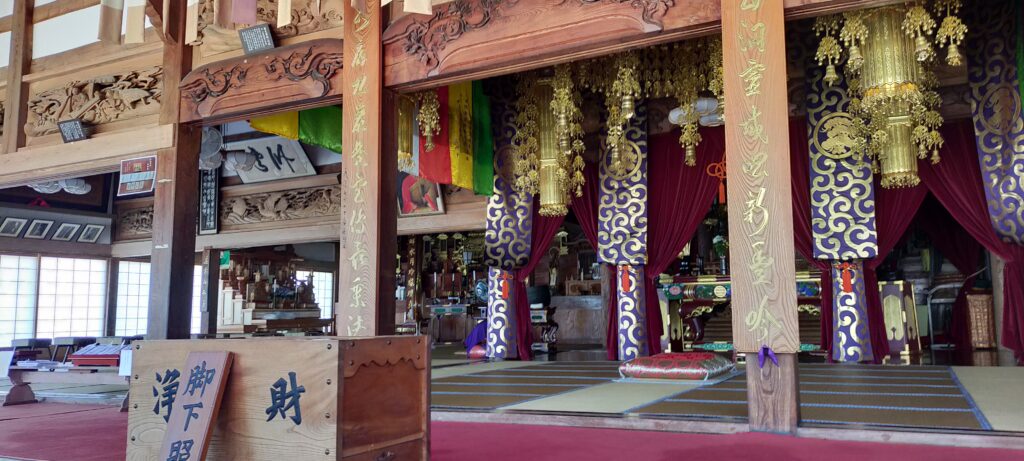

松巌寺の立派な本堂を拝みます。

自動ドアで本堂の扉が開くようになっています。

遠慮なく中に入り、お参りさせてもらいます。

広くて立派な本堂には往時の鬼無里の興隆が偲ばれます。

山門の近く、数体のお地蔵さんに守られるように紅葉の墓所がありました。

軽トラを進め、旅の駅鬼無里に入ります。

直売所と食堂が併設された道の駅のような施設です。

直売所に入ると、イチョウ、クワ、カキ、クマササなどの乾燥させた葉が一袋200円で売っていました。

他の直売所の半値で、種類も豊富です。

一袋400円で備長炭も売られています。

買い!です。

少し早めですが食堂で昼飯です。

名物の蕎麦を頂きます。

ピーマンの天ぷらが食べ放題です。

蕎麦は二八蕎麦。

有名蕎麦店に比べると、蕎麦そのものの打ち方、ダシの手作り感が今一ですが、鬼無里で食べることの意義あり!です。

旅の駅の向いに、ふるさと資料館があります。

県外ナンバーの車で賑わう旅の駅と比べ、来館者が誰もいませんでした。

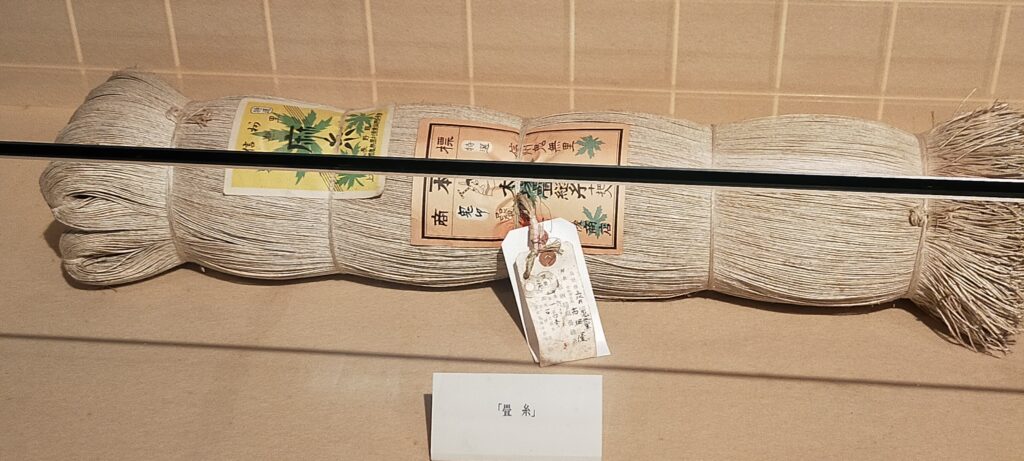

松代藩時代から麻の栽培で栄え、年貢は麻を売った現金で収めたという鬼無里。

物資の流通でも栄え、近代では善光寺平より早く映画館などができたという。

戦後、GHQにより麻の栽培が禁止されてからは、たばこ、養蚕などを振興したという。

また、和算の天才学者などが生まれ育った地域だという。

それらの歴史、文化が展示された広い資料館を存分に堪能。

色々歴史を解説してくれた学芸員のおばさんも頼もしかった。

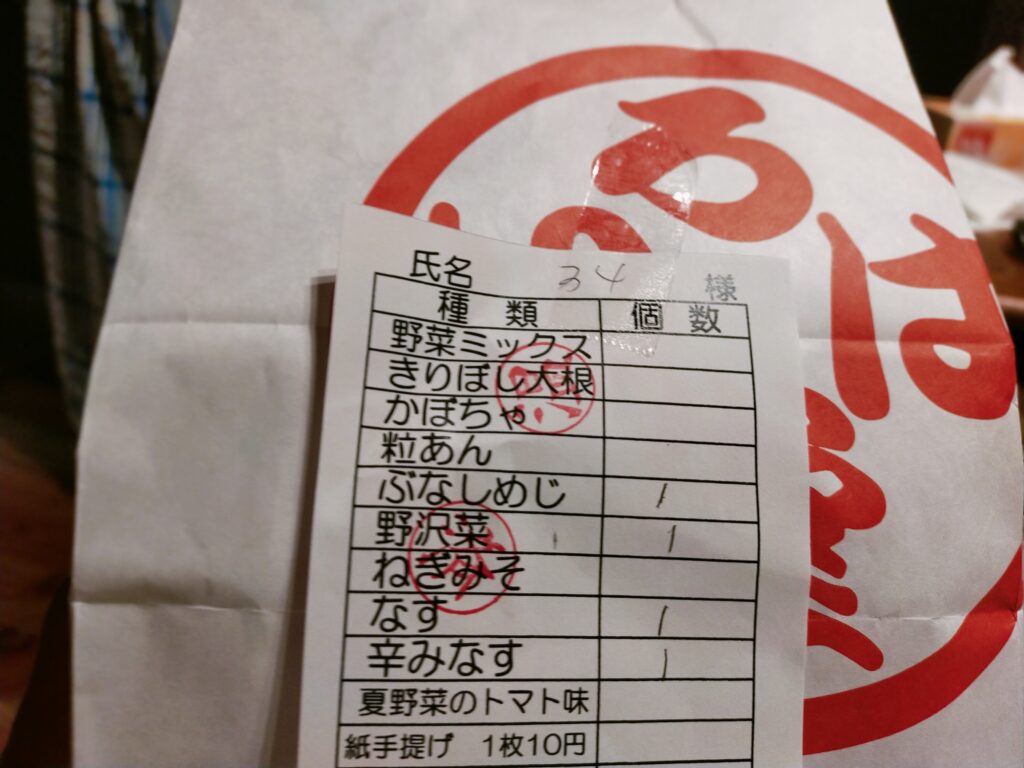

おやきで有名だといういろは堂に寄ってみる。

県外からの客でいっぱいのお店でおやきを買って帰る。

具がたっぷりでおいしかった。

鬼無里街道を進み、鬼女紅葉の居住地だったという、内裏屋敷跡へ行ってみる。

草蒸した高台にその場所はあった。

この地域には東京、西京、二条、三条などの地名が残る。

都からの流れ人が住んだ歴史が確かにあるのだろう。

内裏屋敷の後は、鬼無里の湯で立寄り湯。

鉱泉の沸かし湯だというが質感のあるお湯が楽しめました。

ずいぶん遠くまで来ました。

暑い中、帰るのも大変でしたが、充実した流れ旅でした。