今年になって初めて、高遠の弘明寺へ行きました。

再訪です。

茅野から杖突峠を越え、高遠に至る峠道を行きます。

両側を山に囲まれた谷の地形。

集落が途切れ途切れに続きます。

日本の原風景というか、過疎の風景というか。

杖突街道は諏訪側から高遠、伊那方面を結ぶ国道で、自家用車、トラックなどの交通量もそこそこありますが、どの車も先を急ぐばかりで沿線の集落など一顧だにしないのが普通です。

いつもはこの杖突街道を高遠までまっしぐら、その時の用事に任せて高遠から長谷へ寄ったり、伊那へ直行したり。この日は、杖突街道の東側を山室川沿いに下る法華道にある弘明寺へ行こうと思ったのです。

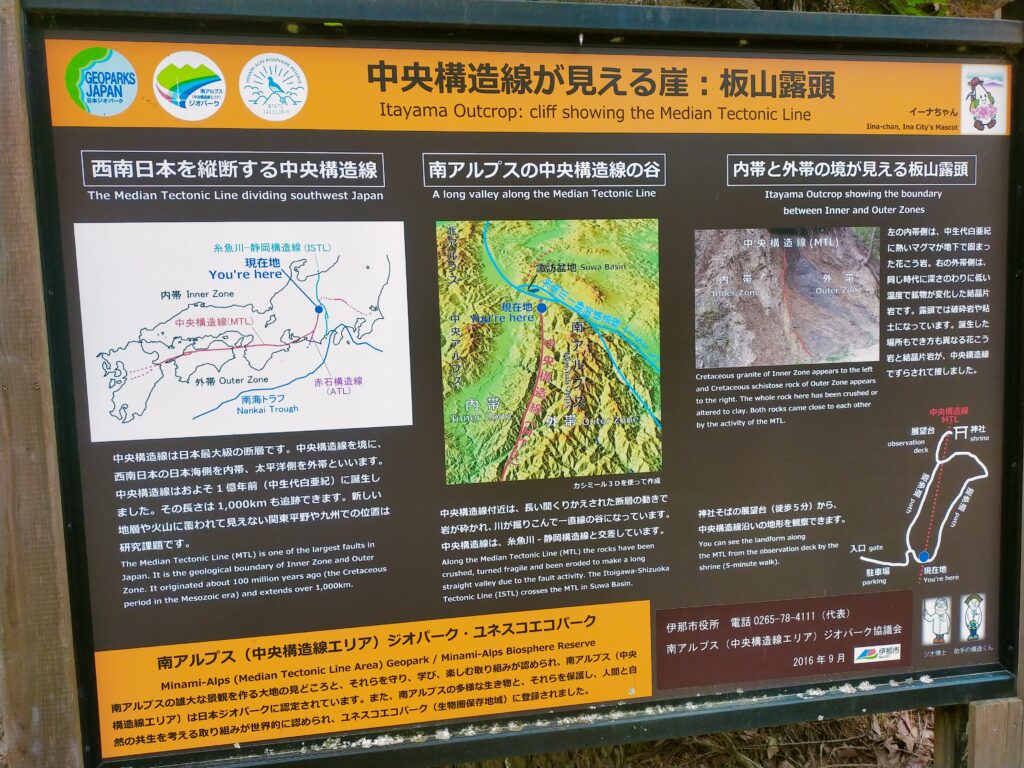

杖突街道を下ったあたりを小豆沢トンネル方面に左折したときに、中央構造線板山露頭という場所がありました。

断層のズレが露呈した場所です。

人気のない鹿よけゲートの柵の向こうに、露頭はあるようです。

「ご自由にお入りください」と書かれたゲートを開け、駐車場(草原)まで軽トラを進め、その後は歩いてすぐ、小高い場所にむき出しの断層がありました。

専門家が見れば「あっ」という場所なのでしょうが、そこはただのむき出しの山襞のようでもありました。

中央構造線がこのあたりを横切っています。九州から関東まで列島を東西に横断する断層です。

弘明寺は中央構造線の磁力を得て、境内にそのパワーがあふれています。

去年訪れて御朱印を頂き、またエネルギー溢れるというイチョウの木に抱きついてきました。

住職の奥さんらしき女性の尽きぬ話題に時間も忘れたものでした。

奥さん?はイチョウの花を庭で掃いておりました。

御参りしたいというと、掃除を休んで本堂を開けてくれました。

線香をあげつつお話を聞きます。

戦国時代に織田勢に攻められたとき、武田方の高遠の殿様を裏切れなかった弘明寺の住職は、織田への協力を拒否して寺を焼かれたこと。

その際に本尊は川の対岸に避難したこと。

寺の廊下の天井には玉を加えた龍の水墨画があるので見せてくれたこと。

この地区はかつて水害で集団移住した後に、移住者が入ってきて今では移住者の方が多いこと。

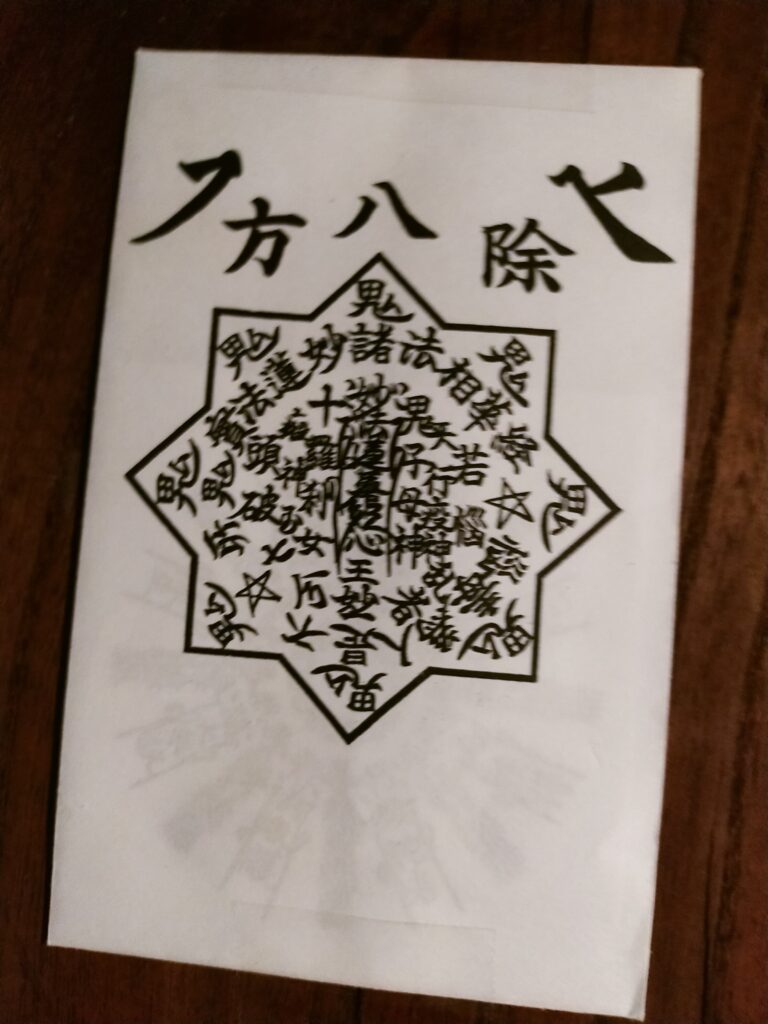

鬼門封じや家内完全のお札は画鋲で貼ってはいけないこと。

などなど。

今年は、御朱印ではなく家内安全のお札を頂きました。

これは家の中心部、大黒柱などに貼るとよいそうです。

さっそく帰ってそうしました。

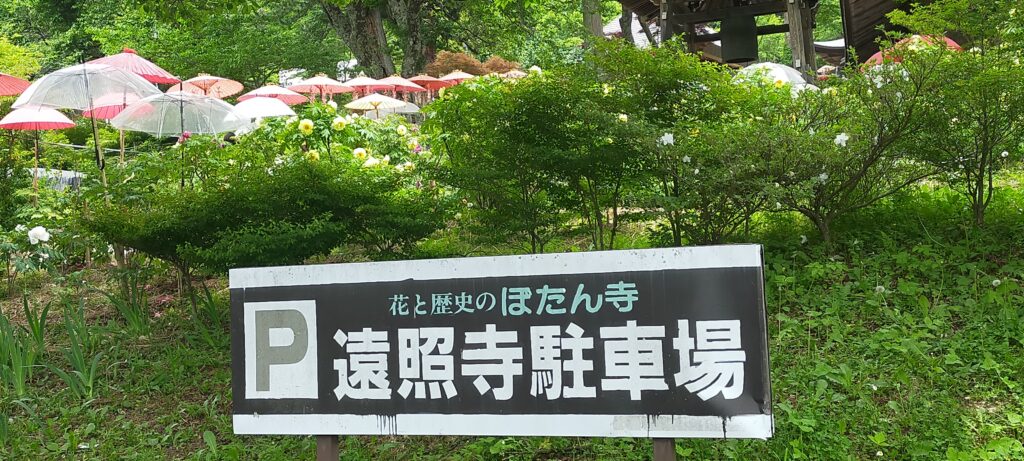

この先、長谷村方面への道の途中に、ぼたんで有名なお寺があると教えてくれました。

その遠照寺というお寺の前を通ると牡丹祭をやっていました。

高遠町山室地区にある遠照寺。

ぼたん祭に合わせて駐車場には満車に近い状態。

外から境内の賑わいがうかがえます。

入場料500円を払って境内へ。

受付のおばさんがしきりと山門脇の巨木に雷が落ちて、木が裂けたと教えてくれます。

じきに伐採するそうですが樹齢数百年の木です。

もったいないものです。

境内は和傘が吊ってあって、ぼたんの鉢が所狭しと並んでいます。

なんといても歴史というか落ち着きを感じるお寺です。

高遠に島流しされていた大奥の絵島の分骨された墓もあるそうです。

お昼の時間が過ぎました。

高遠の町を過ぎ、伊那市に入って今日のランチは久しぶりにソースカツ丼のたけだです。

久しぶりのたけだは、13時を過ぎるころとはいえ、並ばずに入れました。

店内は拍子抜けするほど閑散としており、3組のお客です。

いつものようにあか抜けないサービスとベーコンが入ったぬるめのみそ汁。

ソースの味がこれまでのフルーテイで食べ飽きないものとちょっと変わったような気がしましたが、いつものようにかっ込んで今年最初のソースカツ丼を完食。

伊那に来たからには、グリーンファーム直売所によって、それから南蓑輪町のファーマーズショップあじーなに寄りました。

あじーなでは加工用のいちごが売っており、完熟のB品イチゴ大箱を買って帰りました。

翌日いちごジャムに加工しました。

この夏の来客のお土産用です。