実りの季節。

直売所などに出品される秋の実りを仕入れては加工しています。

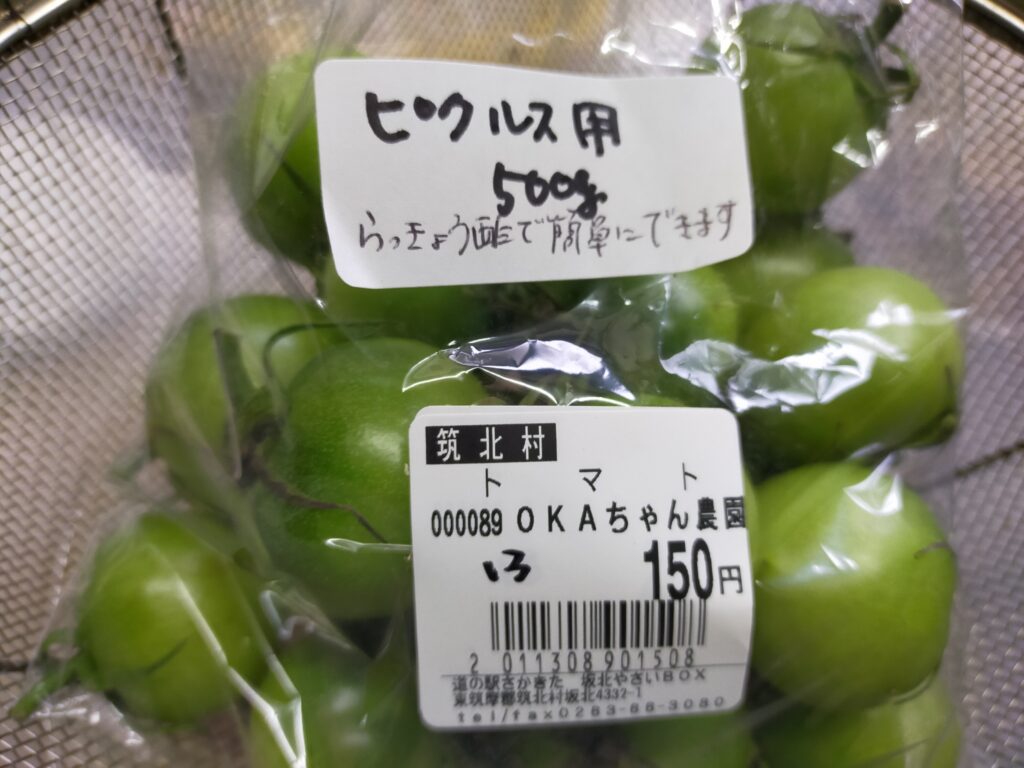

青トマトのピクルス

最近はおしゃれな酒のアテを目指して、ピクルスを作っています。

材料はキューリ、ビーツなどが多いのすが、信州の直売所では秋に青いトマトが出回るので、作ってみました。

酢と水に砂糖、塩、ワインを加えたピクルス液を沸かして、黒コショーの粒、とうがらし、ローリエを入れます。

割とドライに仕上げるのが好みです。

青トマトの実は煮沸消毒のため、ピクルス液に入れて煮ますが、煮込みすぎて実が柔らかくなりすぎないようにします。

ナツメを干す

秋になるとナツメが出回ります。

デーツというやつです。

外国の産地では干したものが大量に出回ります。

生でも熟すと食べられるようですが、干してみます。

洗ってから乾かします。

天気が悪いとストーブのそばに置きます。

1週間ほど干したら、一度蒸して再度乾燥させるようです。

果たしてうまくできるか?

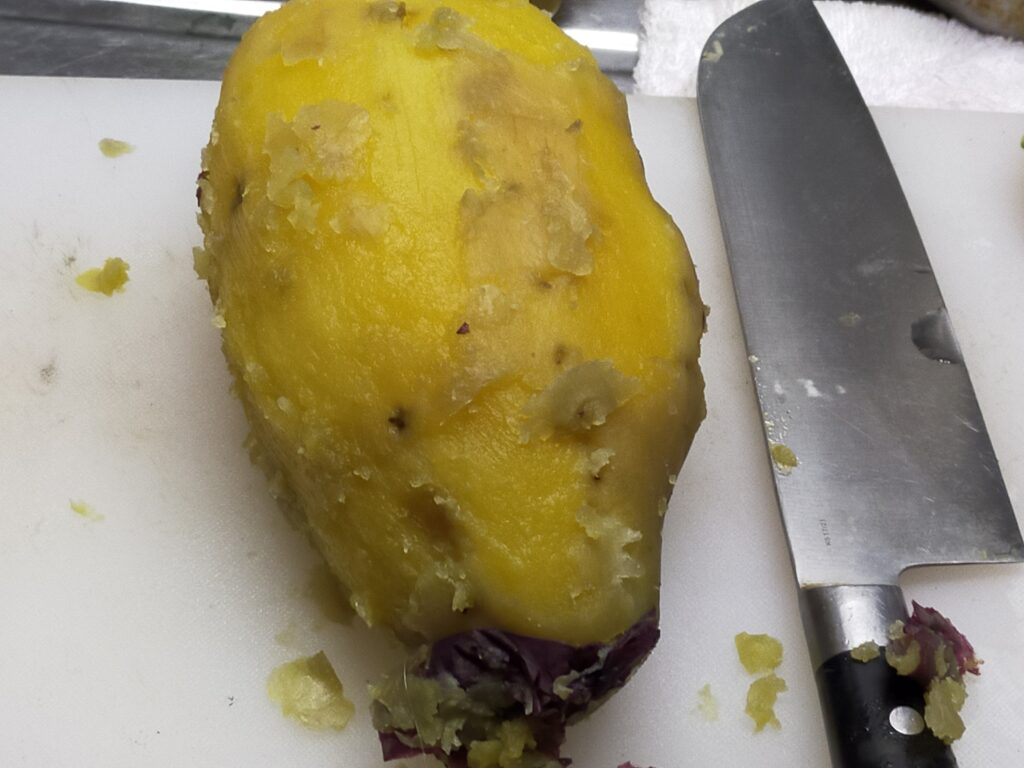

干芋

秋の山小舎の定番です。

山小舎おばさんも東京で出来上がりを待っているのが干芋です。

直売所やスーパーで丸々としたサツマイモを探します。

丈が長すぎると蒸し器に収まらないのでそこそこの長さで。

買ってくると、洗って蒸かします。

蒸しあがった芋の皮をむいて5ミリから1センチの厚さにカット。

干します。

晴れた日には1日中天日に当てます。

出来上がった干芋の甘さは特別です。

蒸しあがったサツマイモは、実が黄金色だったり、白っぽかったりします。

蒸し方もあるのでしょうが、芋自体の種類や育ち方があるのでしょう。

最上質の出来上がりは、黄金色で底光りがするような干芋です。

干芋は冷蔵で取っておいて、山小舎おばさんに贈呈です。

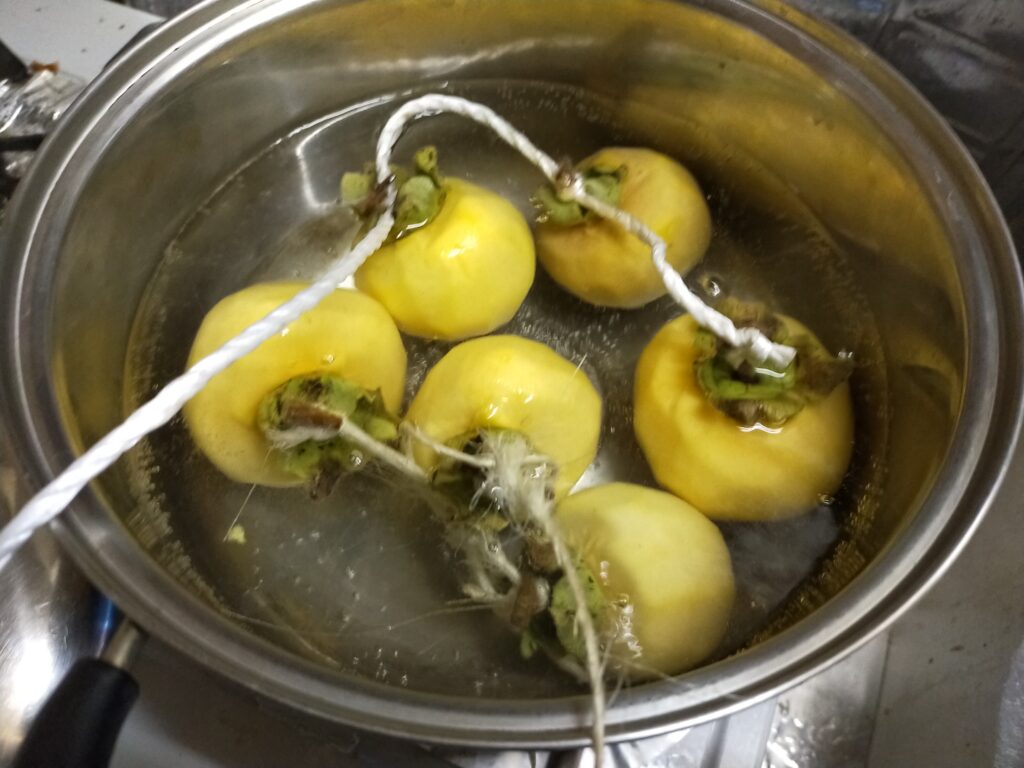

干し柿

此方も毎年恒例です。

大粒の渋柿で作ると見栄えが良い干し柿ができますが、いい値段がします。

今年は小粒の渋柿でスタートします。

柿の仕入れ代は6個で350円です。

干し柿は吊るすまでの仕込みが肝心です。

皮を剥いたら90度の熱湯につけて表面を消毒します。

ひもで結んで早速乾燥開始です。

夜にかかった場合はストーブの近くの物干しざおにかけておきます。

翌日からは外に吊るします。晴

天時は日に当てて、夜は軒下に吊るします。

最初のころはカビ防止のため35度の焼酎をスプレーしておきます。

柔らかくなったら皮を破らない程度に揉んでおきます。

寒さが本番になるころには出来上がりです。

ラ・フランスのコンポート

孫がいちごのジャムや桃のコンポートが大好きです。

たくさん作っておきます。

素材の香りと風味が残るのが加工品の有難さです。

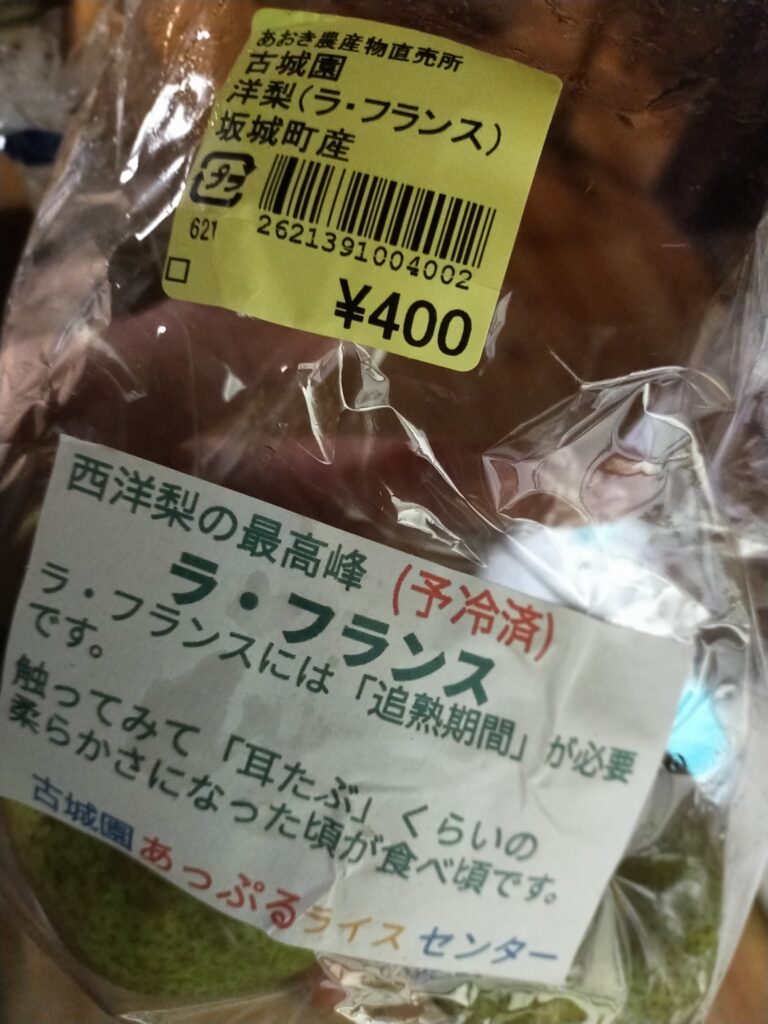

直売所に梨が出てくると加工に適した品を探します。

コンポートに向いているのは洋梨です。

今回はラ・フランスがあったのでゲット。

まだ硬い状態で加工開始です。

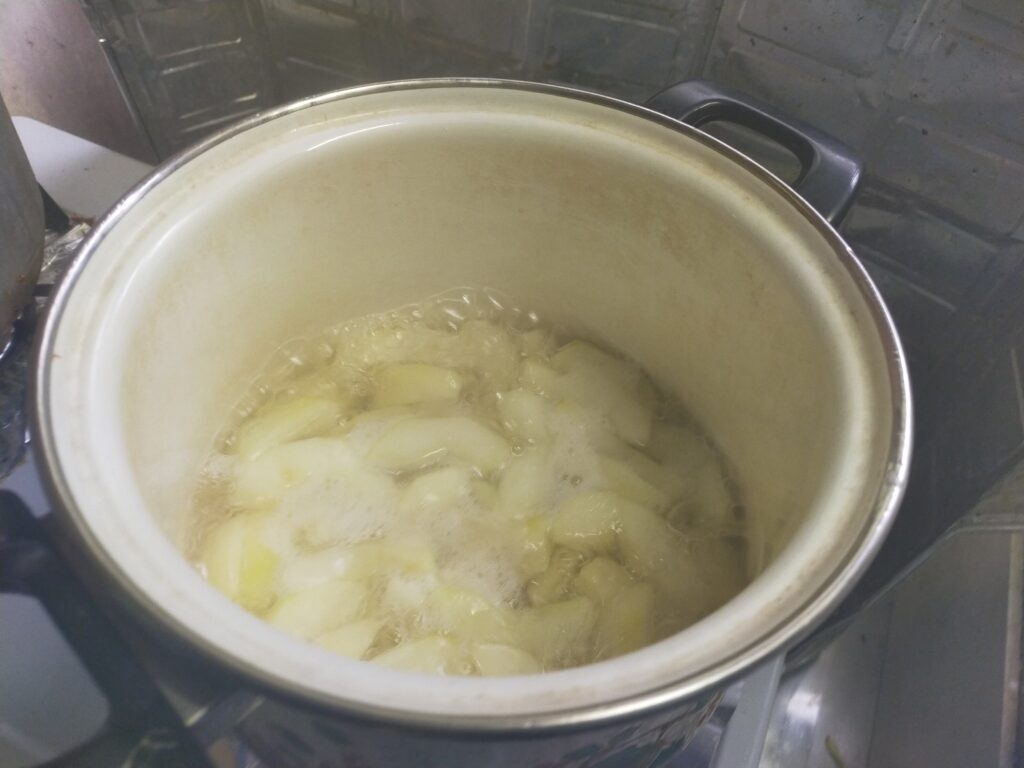

皮をむいてカット。

並行してシロップを煮てゆきます。

水に砂糖、白ワイン、レモン汁を適量。

手製のコンポートはついつい甘さ控えめになりがちですが、常温保存するので砂糖は必要な分量入れます。

保存瓶は十分煮沸しておき、梨自体もシロップともども加温消毒します。

温かいうちに瓶に詰めたら、再び熱湯で抜気します。