5月中旬、畑に行くとヨモギがどんどん育っているのが目につきます。

ヨモギは昔から日本人に親しまれてきました。

最近ではその薬効も話題になり、従来の草餅、草だんごとしての利用だけでなく、野草茶や燻して煙を浴びるなどの利用方法も行われています。

山小舎では数年前から野草茶の材料として、ヤーコン葉、スギナ、菊芋などとともに活用しています。

ヨモギは一年中採取できますが、やはり新芽が柔らかい春が一番の採取時期です。

雑草がまだ生い茂らない畑や畔で、地面にへばりつくよいうに群生している葉の裏が白いヨモギの姿を見ると、思わず摘み取りたくなります。

わざわざ摘み取らなくても、春先の草刈りの後、刈った雑草の中に交じってるヨモギをより分けてくることもあります。

葉の裏が白いヨモギは雑草に交じってもすぐわかるのです。

籠一杯持って帰ってきたヨモギを水で洗います。

混じった雑草などもより分けます。

水を切って乾燥です。

ザルに広げて日中は天日干しに、夜間や雨天の時はストーブのそばに置きます。

何なら金属のザルを二重にして、そこに広げストーブに乗せておきます。

焦げないように注意すればカラカラになります。

カラカラになったら保存容器に乾燥材と一緒に入れておきます。

この時、鋏で切りながら詰めてゆくと量が入ります。

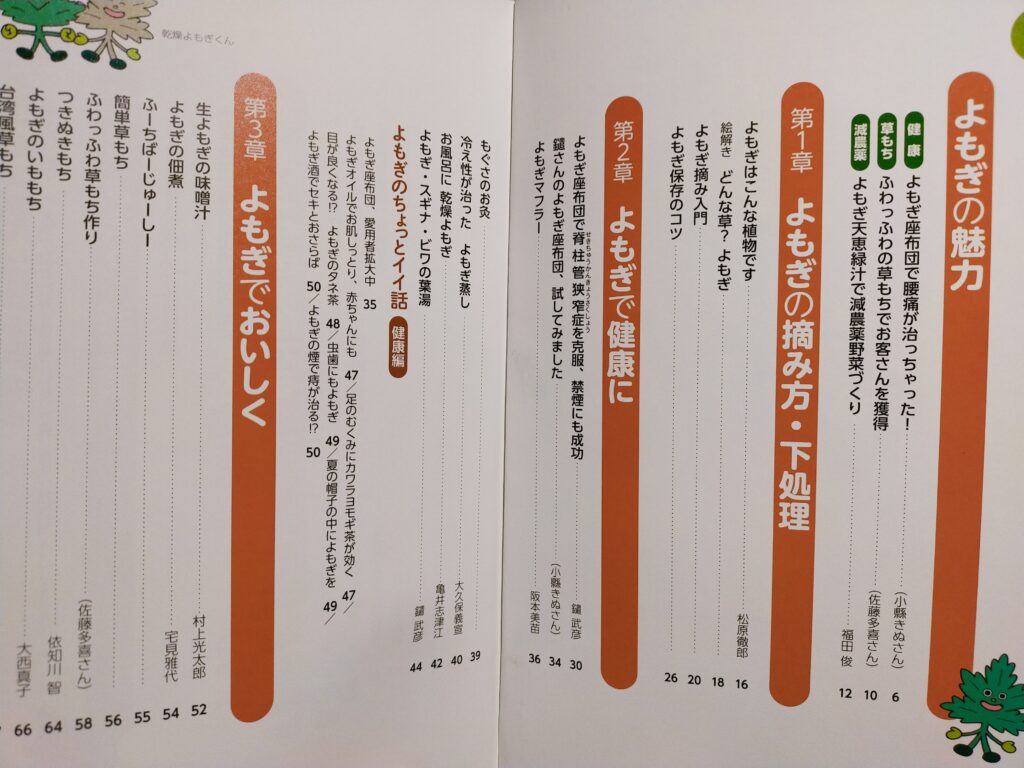

ちょっと前の現代農業別冊でヨモギ特集号があったので紹介しておきます。