今年の山小舎は来客も多く、室内外のリフレッシュの年です。

しばらく行わなかった「大掃除」「廃棄」「手入れ」を行っています。

使わない布団・毛布・シーツ類は思い切って捨て、食器棚もほぼ10年ぶりに中味を取り出し不要な食器類を捨てました。

年1回のルーテイーンとしての、カーテン洗い、本の整理、食糧庫の整理なども行いました。

3年ぶりのルーテイーン復活となったのが、障子紙の張替えです。

玄関への引き戸として障子戸が使われている山小舎では、障子がポイントの一つです。

使う頻度も高く、枠はともかく障子紙の劣化は進みます。日本家屋には障子や襖が似合います。

今年は思い切って障子紙を張り替えました。

晴れた日に障子戸を外に出してホースで水をぶっかけました。

木製の調度品に水をかけるのはご法度なのでしょうが、この際、作業の省力化です。

ついでに枠そのものをきれいにできます。

水をかけた障子戸から障子紙を剥がし、枠の汚れをたわしで洗い流します。

洗ったそばから真夏の日差しで乾いてゆきます。

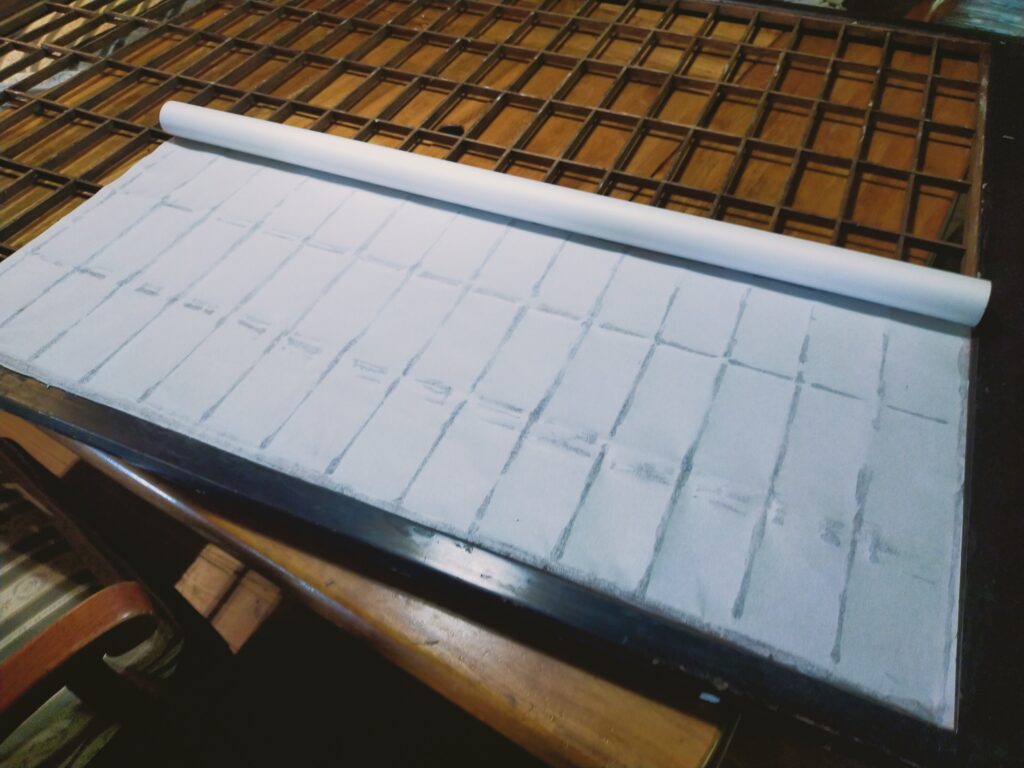

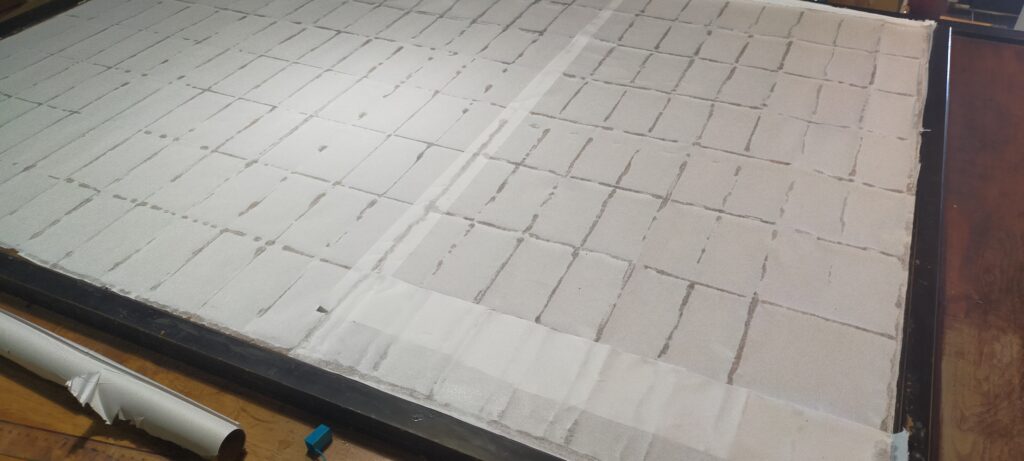

乾かした障子戸を室内に持ち込んで紙貼りです。

この作業が大変なのです。

ノリの濃さ、枠への糊付け加減、紙の貼り方、とすべての行程で技能的、能率的な作業が求められます。

昭和の家庭では大掃除の一環として毎年行われていました。

昔の日本人の能力の高さを思い知らされます。

体力、気力、集中力が必要な障子紙貼り作業。

3枚の障子戸に貼り終わるまで、体感時間は半日、気力は1日分使います。

雑ながらなんとか貼り終わりました。

障子がきれいになるのは何とも言えません。

住居に手が入っていて、室内の生気がよみがえる気がします。

3年目の課題がクリアーできました。

家族、来客が来た時の話題にもなります。

ただし水をかけまくった木枠が膨張したのか、引き戸自体の滑りが悪くなったのが難点です。