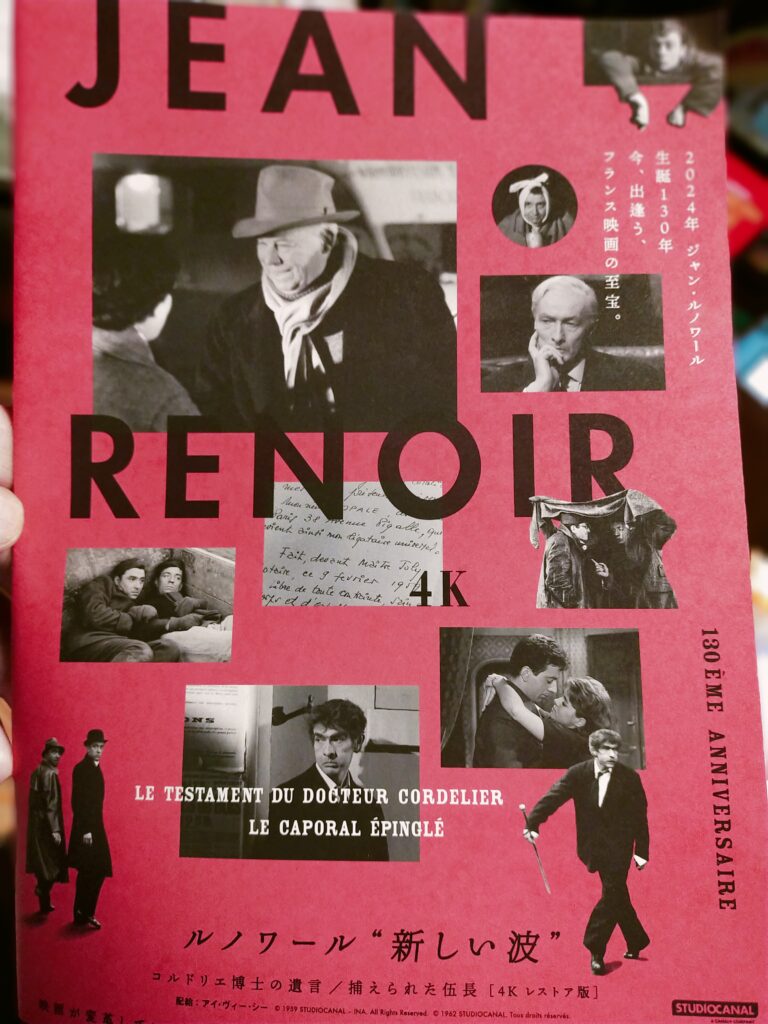

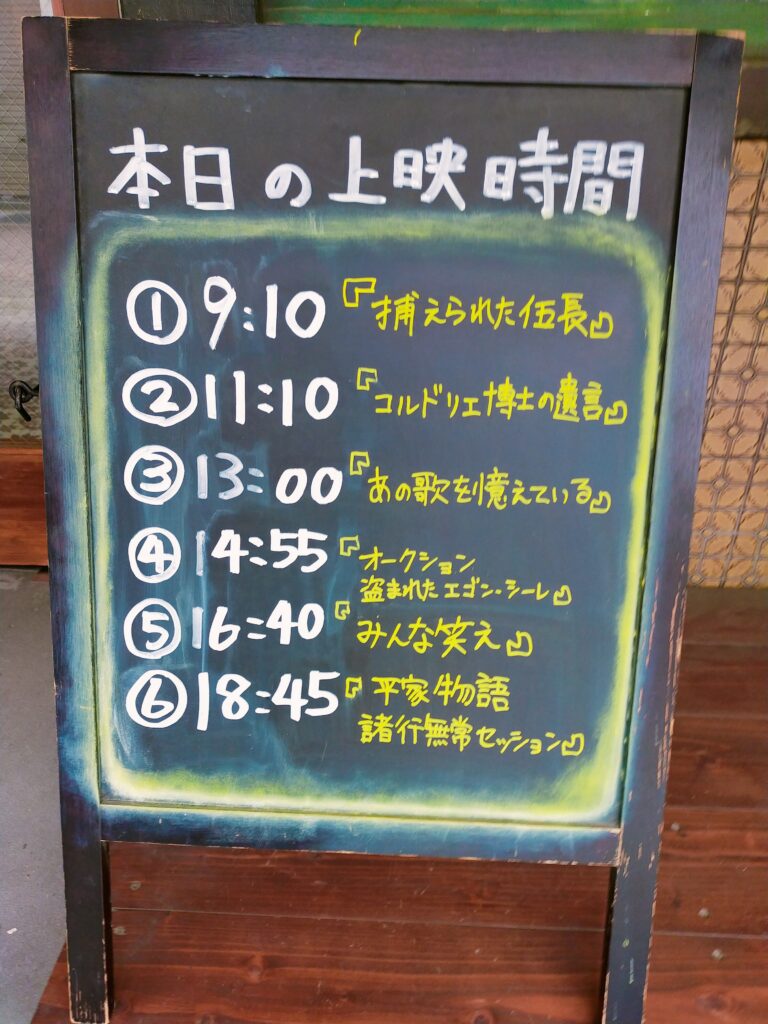

山小舎開きの後、久しぶりに上田映劇の情報を検索すると、ジャン・ルノワールの晩年の2作品「コルドリエ博士の遺言」と「捕らえられた伍長」を上映しているので駆け付けた。

2作品は1960年前後に製作され、公開時に本国でヒットしなかったこともあり、日本では劇場未公開だったり、上映機会が少ないもの。

4Kレストア版の本作を配給したのは、株式会社アイ・ヴィー・シー。

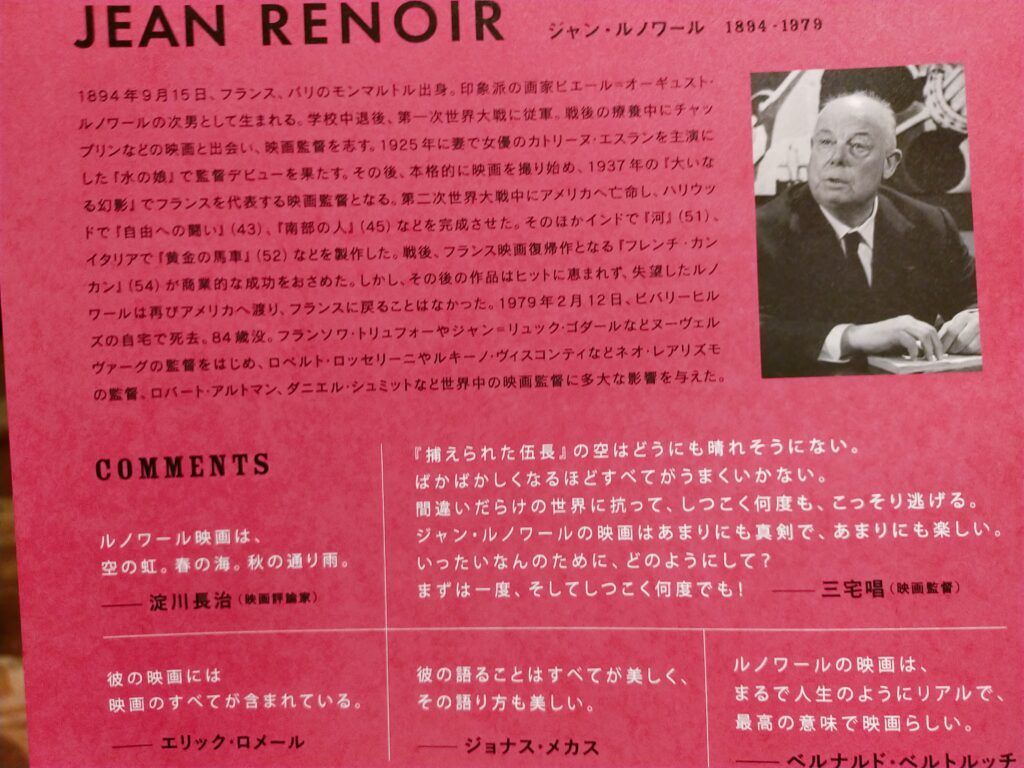

生涯映画を愛し語った、淀川長治氏の理念に基づき、映画の配給、販売を行う会社だという。

昨年1年は訪れることのなかった上田映劇はいつも通りに営業していましたが、建物全体の活力というか現役感がさらに少なくなったような気がしました。

モギリ、映写にかかる人員が、支配人ともう一人のお兄さんだけで、ロビーは常に人気がないというのも例年通りながら、寂しさがより極まっている気がしました。

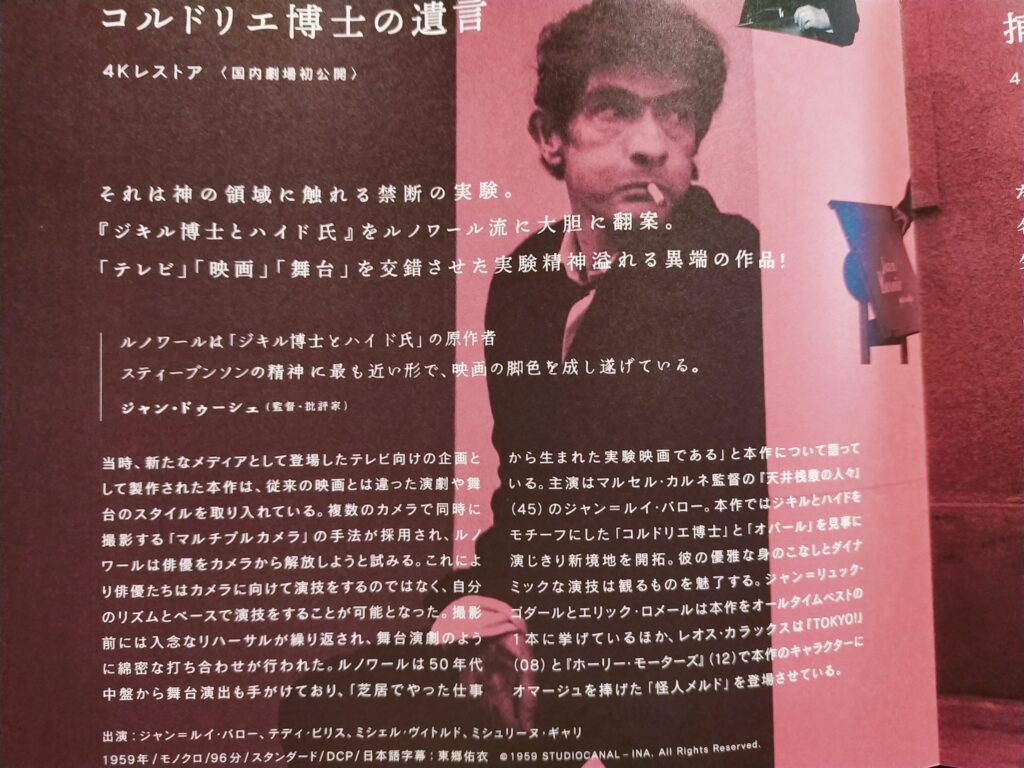

「コルドリエ博士の遺言」 1959年 ジャン・ルノワール監督 フランス

戦時中アメリカに亡命し、ハリウッドで5作品を撮った後、アメリカを離れ、インドで「河」(51年)、イタリアで「黄金の馬車」(53年)を撮ったルノワールは、本国に帰還して「フレンチ・カンカン」(54年)を撮った。

が、その後の「恋多き女」(56年)から「コルドリエ博士の遺言」(59年)、「草の上の昼食」(59年)、長編劇映画の遺作となる「捕らえられた伍長」(61年)に至るまで、商業的にも作品の評価的にもに恵まれず、失意のまま映画界を離れることになった。

本作「コルドリエ博士の遺言」は、ルノワールがフランス国営放送のスタジオに入り、作品の解説を語り始める場面で始まる。

劇場公開とテレビ放送が同時に行われるという、方法的にも実験的な背景を持った作品だった。

複数のカメラで同時撮影するというテレビ的な手法で作られたこの作品。

なるほど、大掛かりな移動撮影もなく、スタジオの芝居を平板に捉えたり、アップが多かったり、テレビ的な画面が多い。

と同時に、芝居を途切れずに撮るテレビの撮影方法は、俳優の気持ちや流れが途切れることなく捉えることができ、この作品に貢献している。

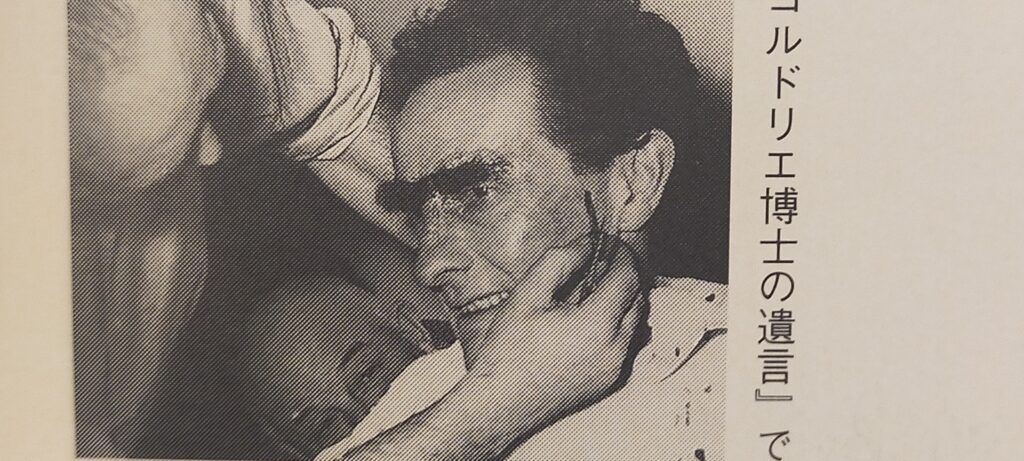

俳優の芝居の『途切れなさ』でいうと、この「ジキル博士とハイド氏」を下敷きにした作品の見どころでもある、別人格のハイド氏の変身ぶりについては、主人公ジャン=ルイ・バローのメイクと独特の動きに一番表れている。

バローが人格者のコルドリエ博士から、変態怪人・オパ-ルに変身した際の動き!

まるで人格が解放され、子供に戻り、常識から自由になったかのようなうれしさに溢れた姿。

舗道をステッキを振り回し、首を突き出し、きょろきょろと飛び跳ねながら、少女の首を絞め、障碍者の杖を突き飛ばす。

たばこを吸い散らかしながら、あらゆる屁理屈をまき散らし、追及者をけむに巻く。

こんな人物、実在しないか?

「吸血鬼ノスフェラトウ」(1922年 FW・ムルナウ)の吸血鬼、「カリガリ博士」(1920年)のチェザーレなど、かつてスクリーンに跳梁した怪物たちは、どこか愛嬌があったり、人間社会に接点を持ちたがったりした。

現代のパリに表れ、真昼の舗道で人間にちょろちょろちょっかいを出すオパールは、ルノワール版の愛嬌を持つ怪物なのだった。

ルノワールらしさは、魂への影響というコルドリエ博士の研究を真っ向から批判する、ライバルの精神医学博士の描写にも表われている。

ひっきりなしにタバコを吸い時間と面会者に追われ、秘書や面会者を怒鳴りつける現代の犠牲者のようなこの博士は、ジャック・タチの「僕の伯父さん」に出てくるすべてが自動電化製品に支配された暮らしを送る、俗物性の塊のっような人物(ユロ氏の義弟)のようだ。

オパールの解放された人間性(凶悪さ、残忍さを含め)を、常識という価値で判断していないところがルノワール。

それよりも、現代人に特有のグネグネとし、背中が丸まった、多動的なオパールの動きを60年も前に予言していたかのようなバローが衝撃的だった。

「恋多き女」以来脚本家としてまた芸術観衆として協力してきたジャン・セルジュは証言したという。

『「コルドリエ博士の遺言」の編集に立ち会ったが、撮影されたフィルムの内容に愕然となった。演劇なのか、テレビなのか、映画なのかわからない代物が出来上がっていた。ジャン=ルイ・バローのやりすぎのせいで、つなぎようのない写真になってしまっていた。実験的な映画だったが、結果は失敗だった。』(「ジャン・ルノワール越境する映画」2001年青土社刊P183)

65歳にして、仲間内からでさえこういった評価を受ける作品を撮るルノワール。

最後まで彼らしいではないか。

[捕らえられた伍長」 1961年 ジャン・ルノワール監督 フランス

第二次大戦でフランスがドイツの侵攻を受け、休戦を申し入れるあたりの記録映像で始まる。

ドイツが応じ、休戦協定が結ばれる。

休戦とは聞こえがいいが実態はフランスの一方的な負けであり、ドイツは実力でパリに進駐する。

このころの捕虜キャンプ。

本降りの雨の中、大きなトランクを引きずりながら「俺がいなきゃ牛の世話はどうなる?女房が一人で大変だ」とフランス兵の捕虜がキャンプを出て行こうとしてドイツ兵に止められる。

雨の中、簡単なテントの中で、軍靴から雨水を開け乍ら、三々五々過ごすフランス兵たち。

「休戦なのになんで我々が捕虜なんだ?」

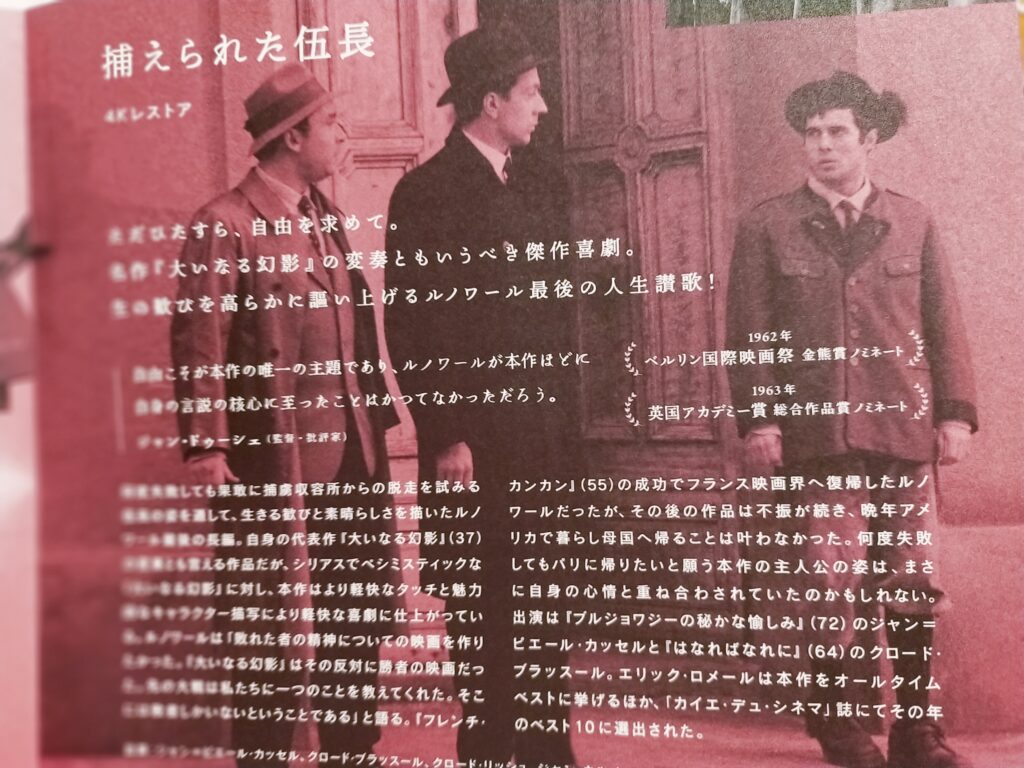

この作品の登場人物は、自宅のことが心配でキャンプを勝手に出て行こうとしたり、戦争に負けた捕虜の自覚がなかったり、かといって本気で占領軍に抵抗する気などさらさらなかったり。

フランス人らしいというか、ルノワール的人物たちというか。

ジャン=ピエール・カッセル扮する主人公の伍長には唯一無二の友情に元ずく仲間がいる。

ことあるごとにその友情を最優先する。

脱走を試みて、当然に友人を誘う。

友人はメガネを落としたことにして、脱走からエスケープする。

のちに友人は通訳としてキャンプで物資に恵まれた生活を送るが、再会した伍長に自身の弱さを吐露する。

伍長は落胆はするが責めはしない。

伍長はその後も再三にわたって脱走を繰り返す。

脱走はドアを開けるとガチョウが部屋に乱入してきたり、同行者(最初のシーンで牛と女房の心配をしていた中年の捕虜)がガラクタの入ったトランクをぶちまけたりして失敗する。

ルノワールの捕虜脱走ものといえば「大いなる幻影」だが、ここにはそのスリルも、祖国に対する忠誠も、荘厳なプライドも全くない。

あるのは、フランス兵たちの平時の職業のあたりまえさだったり、兵士としての使命より個人の感心だったり。

最後に脱走に成功してパリで伍長と別れる捕虜は「戦争時代の方が、身分格差がなくてよかった。パリに戻るとまた格差の世界に戻る」と話す。

最後の脱走の途中、伍長たちはフランスと国境地帯の農村を通る。

そこにはフランス語を話す農夫と、ドイツ語を話す農婦が暮らしていた。

独仏で領土問題を抱えた地域で暮らしているのだろう。

「農婦の夫はソ連兵に殺された。いずれは結婚するつもりだ」と農夫は話し、国境への道を伍長に示す。

緊張感などさらさらない。

ドイツ軍の将校は自転車に乗って捕虜の前に現れる。

ドイツに対する余裕を持ったカリカチュア。

友情、庶民性、自由、人間の弱さ、各自のてんでに向いた価値観に対する尊重、泰然としたユーモア、国境・国籍を凌駕した本当の意味でのグローバル。

これらが満載した映画。

ルノワールの世界。

牛と女房を心配し、トランクを引きずってキャンプを出ようとした中年兵はのちに「女房が若い男と家を出た」との知らせを受ける。

いろんなことがあるもんだ。

ルノワールは夫人デイド宛の手紙で『大変満足しています。(中略)質の高い、そして僕を買ってくれる何人かの友人たちを失望させないだけの一風変わった作品を生み出すことができたと思ています』(「ジャン・ルノワール越境する映画」2001年青土社刊P190)と書き残している。

この作品に対する一番の評価ではないか。