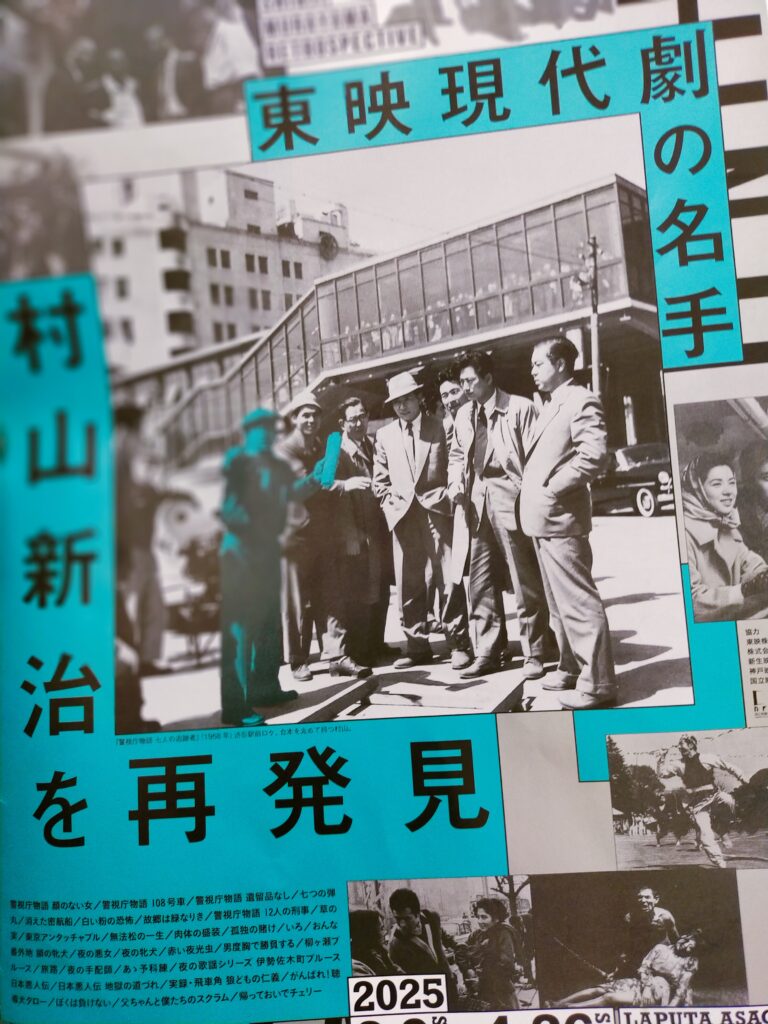

「東映現代劇の名手 村山新治を再発見」より、「警視庁物語」シリーズを引き続き鑑賞する。

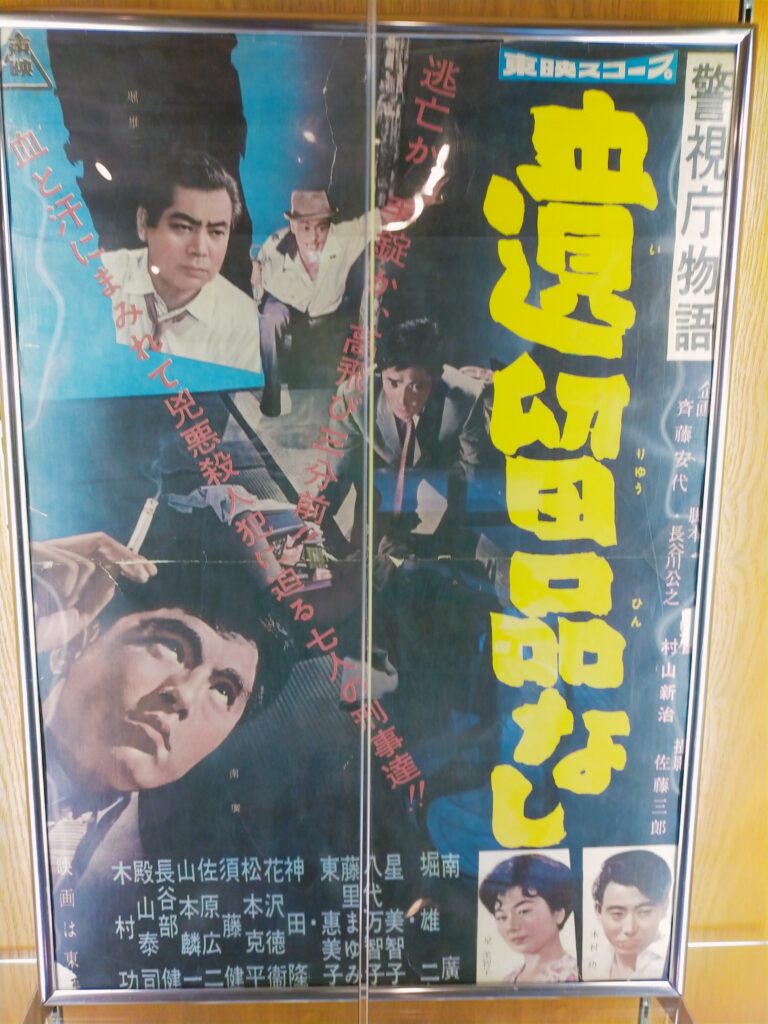

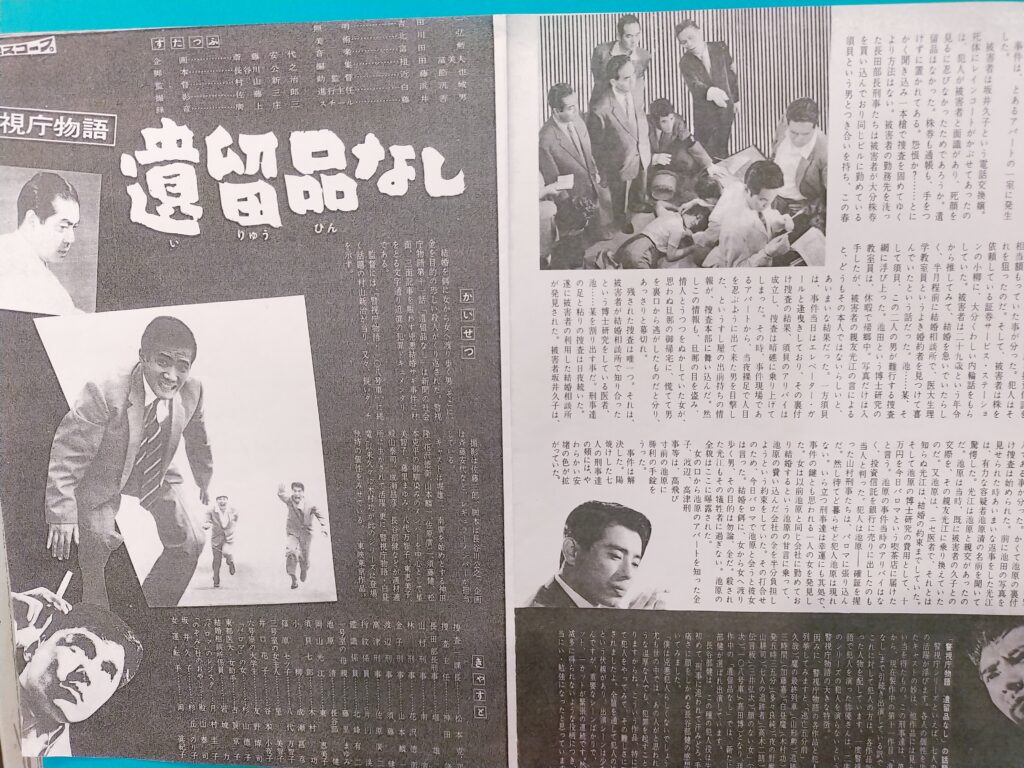

「警視庁物語 遺留品なし」 1959年 村山新治監督 東映

シリーズ第11作。

村山監督は本作が一番好きだという。

実はこれ、前作「108号車」と同時に撮影された作品。

同時撮影は、当時時々あった撮影法らしく、予算削減とスピードアップのため、例えば捜査一課内のシーンを2作品分同時に撮影してゆき、編集で2作品に分けるというもの。

粗製とはいわないまでも乱造を極めた当時の東映でよく行われていたらしい。

同時に撮った「108号車」が本筋のみを追い、枝葉のエピソードをのぞいたシンプルな構造だったのに対し、本作「遺留品なし」は、思いっきり枝葉のエピソードを取り込んだものになっている。

従ってテンポがゆっくりし、犯人に絡む女性たちの心理描写に力がそそがれている。

村山監督の好みは、女性心理の裏表や、人間味あふれる社会風俗の描写にあることがわかる。

製作はシリーズの生みの親の斎藤安代、脚本は長谷川公之という鉄壁の布陣。

音楽は富田勲。

67分の中編だ。

アパートで30歳独身の女性他殺死体が発見される。

遺留品のない現場で数少ない手がかりをたぐって捜査一課の刑事たちが捜査に散ってゆく。

捜査一課長役の松本克平は現場に立ち会うだけの出演。

主任役の神田隆の指揮の元、堀雄二、花澤徳衛、南廣、山本麟一らのレギュラーメンバー。

手がかりは害者が電話交換手だったことと、部屋の残された30万円分の株券。

職場の同僚の証言から、害者が結婚相談所に登録し、付き合っていたらしい男がいたことがわかる。

一方、株屋の営業マンからの情報でプライベートな男関係が浮かび上がる。

同時に所有する株券の番号も入手する。

捜査過程での花澤徳衛刑事の描写が楽しい。

痩せて生活感丸出しの中年刑事を演ずる花澤が、巧みに聞き込み対象者の懐に入り込み、首を突っ込むようにして貴重な情報を探りだす。

張り込み中の喫茶店で何気なくメニューをのぞくと『待てば海路の日和あり』の文字があったりする。

村山監督のユーモア好みのカットだ。

なお、今回はカツ丼は出てこない。

村山監督のこの作品でのこだわりは、女優の選択に色濃い。

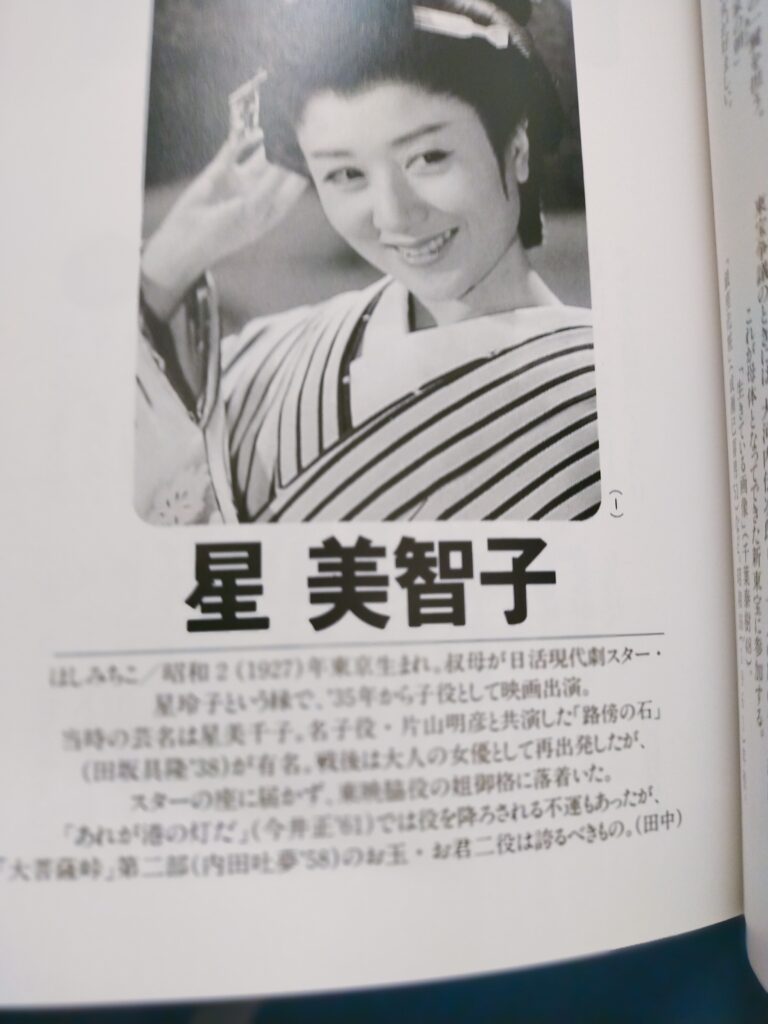

有名女優は、犯人の情婦役の星美智子くらいで、あとは地味だったりニューフェースの新人女優だったりを起用。

犯人による結婚を匂わせた詐欺の被害者には薄幸そうな美人女優の東恵美子を、交換手仲間のおしゃべりな情報提供者には蓮っ葉な感じの女優(谷本小夜子)を、さらに参考人(木村功)の遊び相手で偽証する女子社員には派手な感じの若手女優(八代万智子)を配役。

タクシーの運転手で貴重な情報をもたらす女性にはジーパンの似合うボーイッシュな女優を、最後には犯人の被害者の一人として若き日の杉山徳子を使っている。

この念が入ったキャステイング、薄幸美人とブスと崩れた色気のオンパレードではないか。

東美恵子はのちに「白い巨塔」で院長夫人を演じ、八代万智子は「プレイガール」で活躍し、杉山徳子の実力ぶりは定評がある、とはいえ。

ちなみに村山監督が「顔のない女」「108号車」で使っていた、ねんねこを背負う生活感のある女性像へのこだわりは、本作でもワンカットの登場があった。

戦後の安定期を迎えるこの時代、住宅地には未舗装の道路が残り、安アパートと粗末な商店が軒を連ね、都電が走っていた東京。

30代を迎える未婚の女性達の裏の実像は、結婚相談所と称する男女出会いの場だったり、株式投資だったりにあったのだ。

そしてそこはオールドミスを食い物にする犯罪者の生息域でもあったのだ。

同僚の他殺を聞いて、その男関係を嬉しそうにペラペラしゃべる女、犯人に経済的にも性的にも搾取されながら信じる気持ちを否定できない女。

これら社会の「実情」を遠慮なく描写する村山監督の、これが監督一流の「ドキュメンタリータッチ」なのだろう。

捜査一課の部屋の片隅で、犯人の逮捕を聞きながらうつむく、東美恵子扮する被害者女性。

事件が一段落し、電気スイッチを消そうとして、彼女の存在に気づき、優しく退室を促す神田隆主任がいい。

『もっといい人がいますよ。これからは、そういう人と幸せをつかむんですなあ(意訳)』という昭和の刑事そのままのセリフを吐きながら。

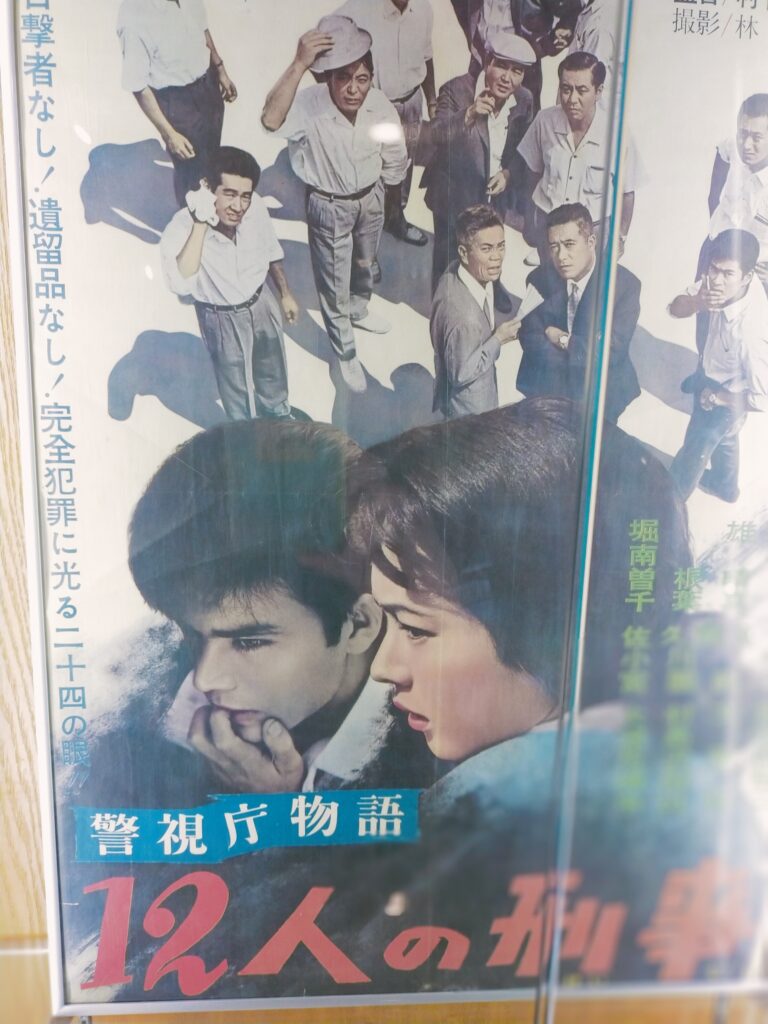

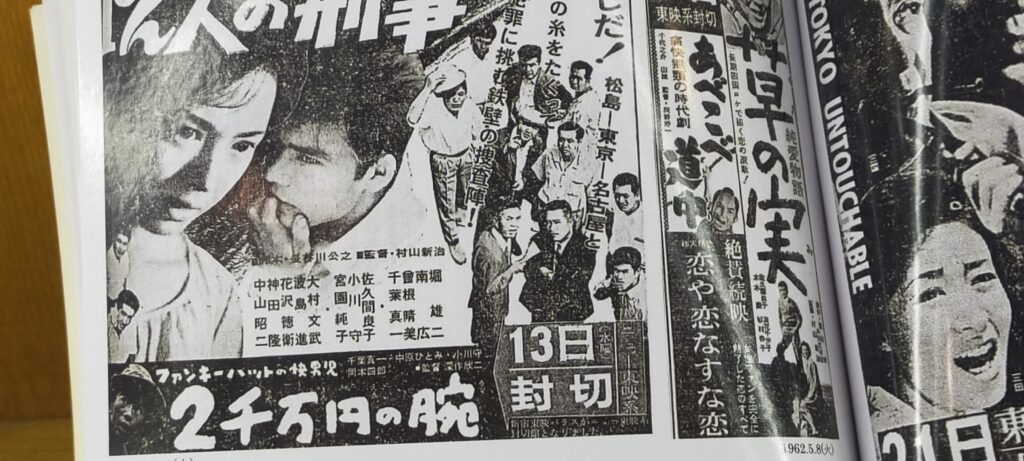

「警視庁物語 12人の刑事」 1961年 村山新治監督 ニュー東映

火山口へズームしてゆく画像をバックに「ニュー東映」のロゴが入った三角マークが浮かび上がる。

1年ほど続いた東映の第二配給のロゴで幕が開ける。

本作は、併映作を「ファンキーハットの快男子・二千万円の腕」として、ニュー東映のメイン作品として封切られた。

京都と東京の撮影所で、毎週4本を撮り上げなくてはいけなかった当時の東映の殺人的なスケジュール。

ニュー東映の番組の「本編」として、90分の尺を埋める代わりにそこそこの製作費をあてがわれたこの作品。

作品の枝葉のエピソードをたくさん用意して尺を伸ばす工夫を行い、松島への長期ロケを行うなどして費用もかけている。

が、その分、展開のスピード感が薄れ、時には凡長ともなった?

ロケによる効果も『ドキュメンタル』なものよりも『紀行的』なそれとはなっていなかったか?

シリーズも第17作となり、ネタを考える脚本家も大変だったろう。

エピソードには、過去のシリーズ作品の繰り返しも見られる(課員総出で交通事故報告原簿を調べ車両情報から犯人を割り出す徹夜のシーンなど)。

シリーズの基本精神は『刑事の個人プレイやヒロイズムを排し、地道な捜査を淡々と描き、捕物的なアクションは最小限にとどめる』、『捜査対象の庶民の姿を、当時の社会の実情を隠すことなく描く』。

これは変わっていない。

犯人に騙された女性に対する眼差しや、あるいは情報提供者の野次馬的な無責任ぶりに対する突き放した視点も共通している。

松島のホテルで発見されたハイミスの殺人死体。

手掛かりは、白浜の旅館のネーム入り石鹸箱。

まずは、白浜が和歌山なのか千葉なのかの特定から捜査がスタートする。

千葉の白浜の旅館を特定し、地元の巡査と聞き込みに行く。

いつもながら、地道というかリアルというか、警視庁勤務法務医の経歴の脚本の長谷川公之らしい展開が冴える。

白浜の旅館主が、野球好きの地元のボスで、選挙違反であげられてから警察には非協力的だという設定も味がある。

野球はこの作品のキーワードの一つともなる。

捜査一課の刑事たち(レギュラーの堀雄二、花澤徳衛、山本麟一に、若き日の千葉真一も加わっている)は宮城県警から出張の二人とともに、主任(神田隆)の指揮の元、真夏の東京へと散ってゆく。

宮城県警から出張した二人の刑事を迎えて、夜の課内でささやかな一杯を行うシーンでは、庶民的な警察部内の日常が描かれる。

被害者はパチンコ店勤務のハイミス。

聞き込みにパチンコ屋二階の住み込み部屋を訪れる。

下着姿で、布団の上ではしゃぐ若い女店員たちの生活感。

被害者にコナをかけていたクギ師を犯人と仮定するが、その男は店の金を横領し夜逃げしている。

『パチンコ屋の女店員』、『クギ師』といった今は死語となった存在が出てくる貴重な場面。

シリーズ「顔のない女」では今はなき昭和の歴史遺産、ダルマ船が一つの舞台として取り上げられてもいた。

本作では被害者や犯人?の線から、ストリップ小屋、ガラス工場、ゴム工場、パチンコ機製造工場、スラムにある被害者の実家などを舞台にした聞き込みが行われる。

それぞれが短い尺ではあるが、そこで描かれるのは劣悪な環境での労働だったり、未来に希望がない若者たちの享楽性だったりだ。

登場する役者も、被害者の父親役に殿山泰司を配した以外は、若い無名の俳優たち(東映のニューフェースや大部屋俳優)を使っていてそれが効果を上げている。

いつものように捜査一課の室内全景を捉えるカメラアングル。

画面の隅や奥では、山本麟一がシャツの着替えをしていたり、千葉真一がどんぶり飯をかっ込んでいたりする。

個人的なヒーローはおらず、刑事全員が主役であり、もっといえば捜査一課の部屋が主役であるといわんばかりの構図だ。

これがいい。

刑事役の花澤徳衛の比重はますます高くなっていて、張り込みでは若手を指揮している。

また最後に出てくる真犯人の愛人(佐久間良子)を説得し捜査に協力させるという重要な役を担っている。

佐久間良子は「顔のない女」でのようなチョイ役ではなく、出番は限られているが犯人逮捕に至る重要な役で出演。主役級の女優として、場面を引き締めている。

花澤刑事と愛人佐久間と、犯人曽根晴美の三人が、追いつめ追いつめられる緊張感に満ちた新橋駅前のロケは、シリーズらしいドキュメンタルな迫力に満ちていた。

曽根晴美扮する真犯人は、東映の土橋投手の先輩のプロ野球選手崩れという設定。

新橋広場の街頭テレビの野球中継で投げる土橋投手を見つめながら逮捕されてゆく。

曽根晴美本人が、東映フライヤーズの選手だったことがあり、ケガで引退後にニューフェースとなったという。

二重三重に『野球』が伏線となったドラマでもあった。