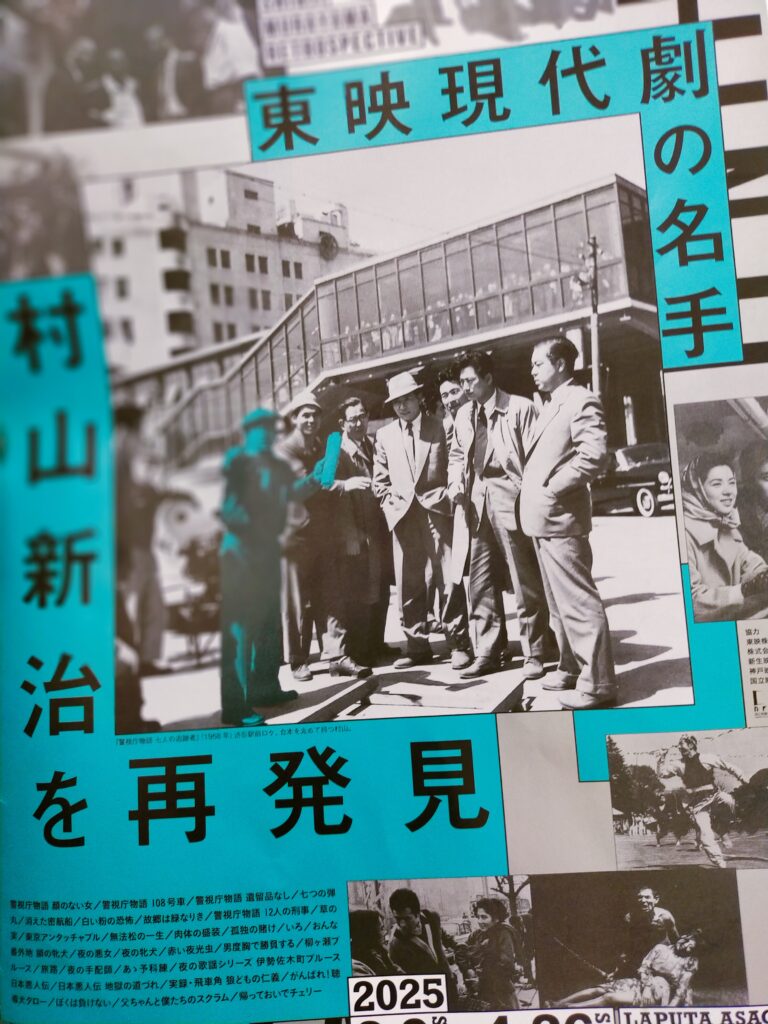

「警視庁物語」シリーズ

「警視庁物語」シリーズは、東映東京撮影所で1956年に始まり、1964年まで全23作が製作された人気シリーズだった。

舞台は警視庁捜査一課。

一課長(松本克平)と主任(神田隆)を中心に10人ほどの捜査員たちが都内に発生する事件に地道な捜査を続け解決に至るまでの一話完結ドラマ。

全作品がモノクロで撮られ、上映時間は60分から90分で、多くが時代劇の添え物作品として封切られた。

シリーズ通しての脚本は長谷川公之。

千葉大医学部出身で警視庁法医学室に勤務した経験を持つ。

学生時代から執筆活動を続けており、1957年には警視庁を退職して文筆に専念した。

映画化脚本に「警視庁物語」シリーズのほか、「危険な英雄」(57年 須川栄三監督)、「陸軍中野学校」シリーズ、「女賭博師」シリーズ、「密約 外務省機密漏洩事件」(88年)など。

配役はレギュラーの刑事に神田隆、堀雄二、花沢徳衛、南廣、山本麟一、のちに千葉真一など。

ゲストには、今井健二、曽根晴美、室田日出夫、潮健児ら当時の東京撮影所若手俳優陣をはじめ、山村総、木村功、加藤嘉、小沢栄太郎、田中春夫、山茶花究らを単発招集。

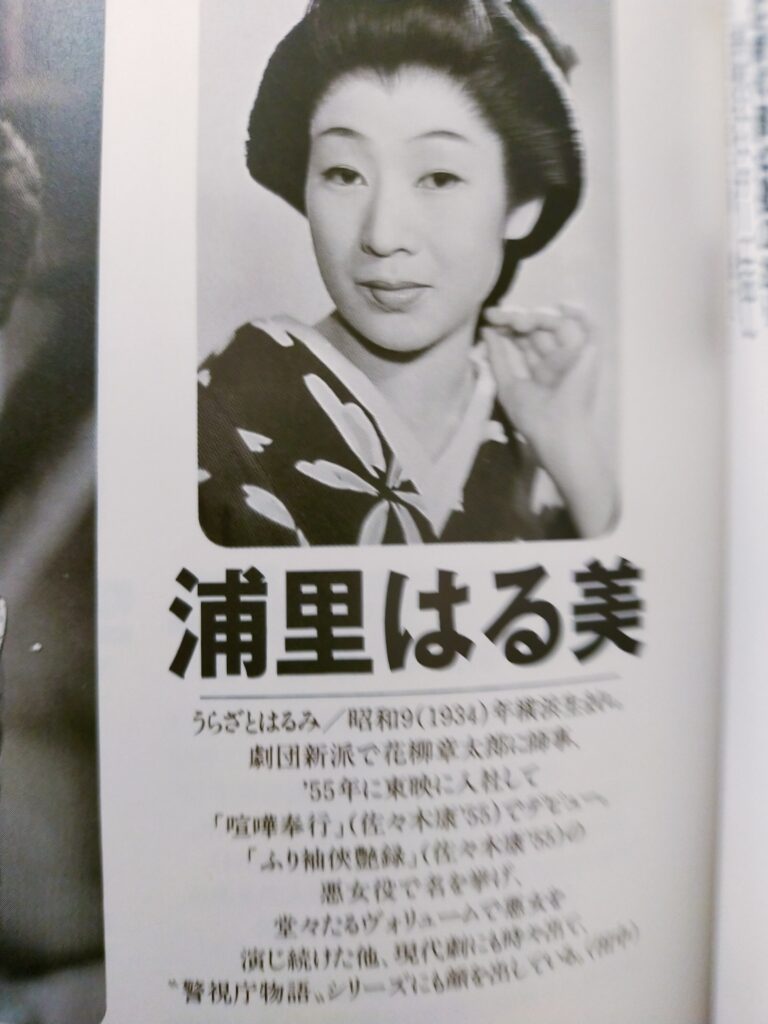

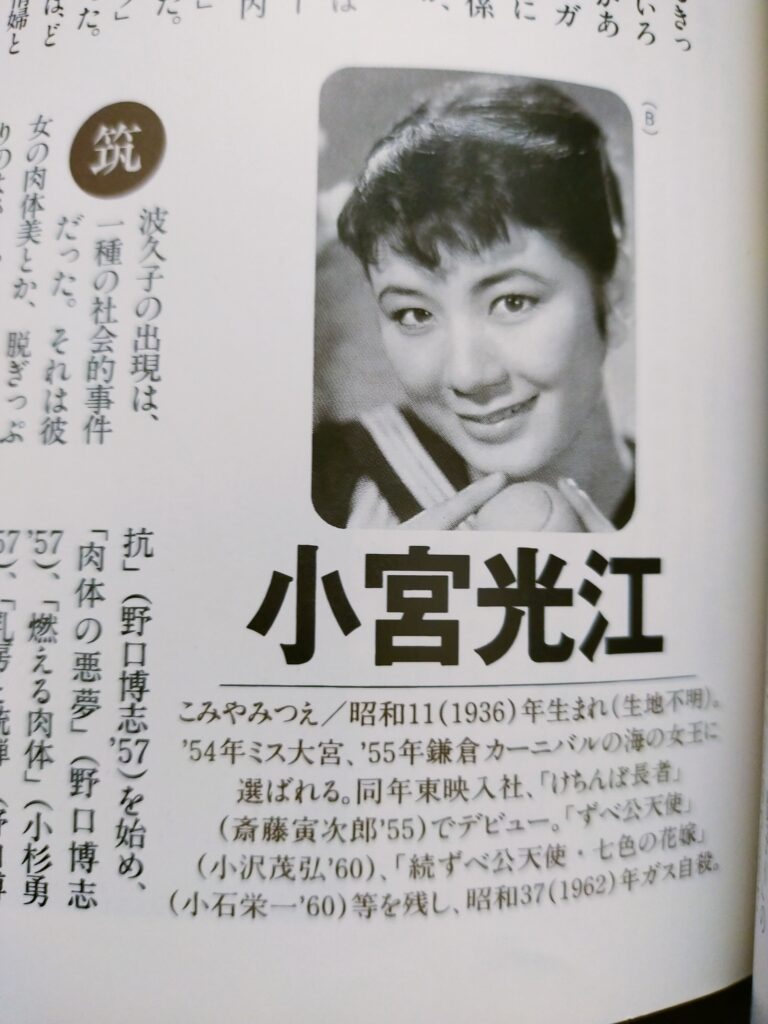

また女優陣には高橋とよ、菅井きん、沢村貞子、千石規子、星美智子、浦里はるみら芸達者のほか、岩崎加根子、小宮光江などの若手女優の名も見られる。

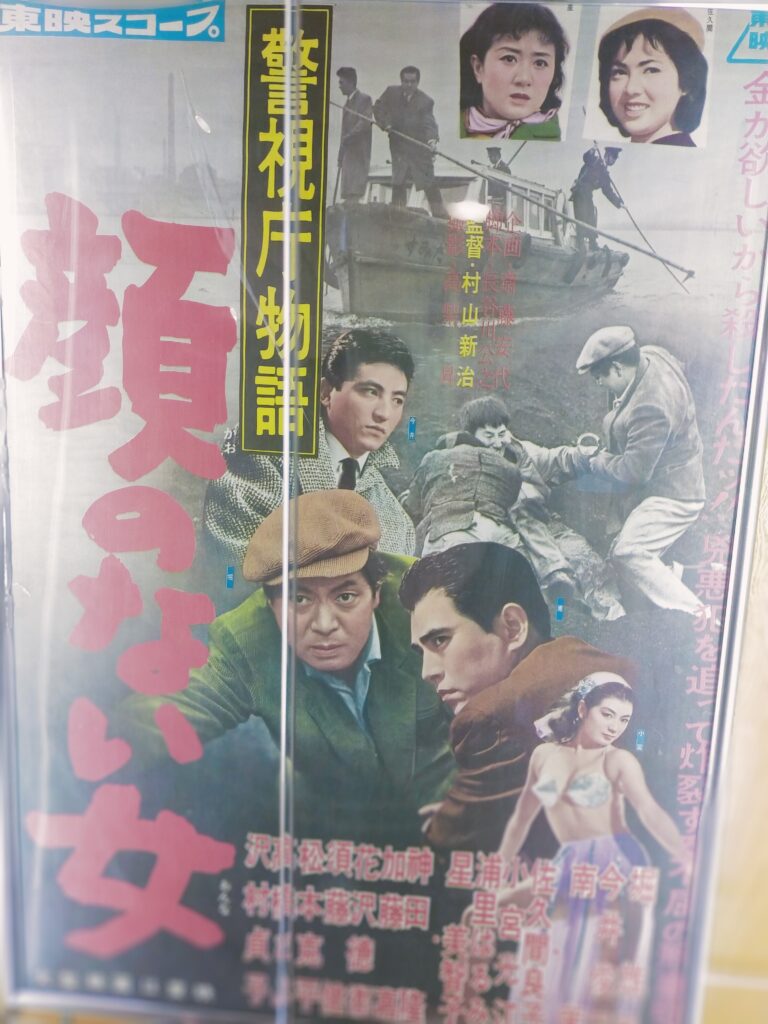

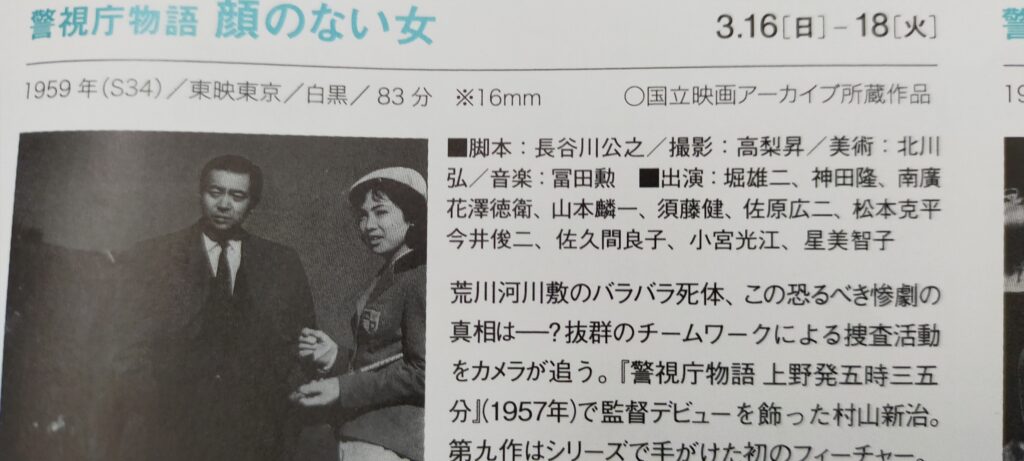

「警視庁物語 顔のない女」 1959年 村山新治監督 東映

シリーズ第9作。

村山新治監督はシリーズ第5作目の「警視庁物語 上野発五時三十五分」で監督デヴューしている。

土曜の午後、半ドンが終わった昭和の勤め人たちがプライベート時間を自由に過ごそうとしている。

捜査一課の刑事たちも、独身者はデートに、既婚者は子供と動物園に、また妻の出産する病院へ、と三々五々の時間を過ごす。

ただし本部への定時連絡は欠かさずに。

荒川べりの河川敷で野球少年が不審な浮遊物を発見し、刑事が直ちに集められる。

新聞紙に包まれた女のバラバラ事件だ。

死体から発見されたマネキュアのメーカーの線、死体を包んだ新聞紙と紙紐の線、下腹部の手術跡、などを手掛かりに直ちに聞き込み捜査が始まる。

主任の指示のもとその足で捜査に散る刑事たち。

携帯もなく、パソコンもない時代だが、電話と黒板に集約された情報だけで実に効率よく刑事たちは捜査を行う。

時間をかけて、常にたばこをふかしながら。

何より行動が早い!

刑事が聞き込みに訪れる先の描写がいい。

化粧品会社の女社長(高橋とよ)や、芸者置屋の玄人年増(浦里はるみ)、ストリップ小屋のグラマー(小宮光江)などなど。

いずれも一筋縄ではゆかない癖のある登場人物。

以下少し長くなるが3人について調べてみた。

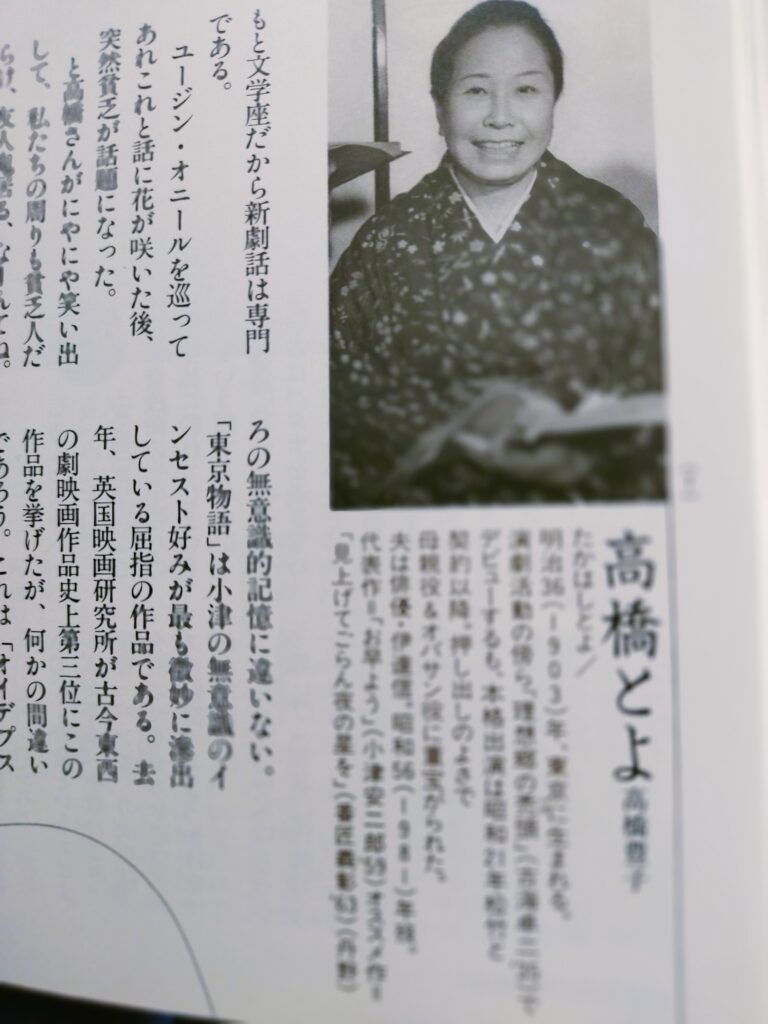

高橋とよはご存じ小津組の常連、わき役ながら「東京物語」に出ている伝説の人。

プログラムピクチャーへの出演も多い。

本作では死体のマニュキアに使われていた「アリス化粧品」の社長役。

聞き込みの刑事に対し、お客の個人情報を部下の男性社員がいちいち高橋とよ社長に向かって承認をとりながら答えるシーンのすっとぼけた味わいが絶品。

芸者の置屋のおかみさん役の浦里はるみという人。

1955年に東映入りし時代劇では「旗本退屈男」「大菩薩峠三部作」にも出ている。

本作当時はまだ二十代と聞いてびっくりの貫禄ぶり。

劇中、芸者たちが稽古している置屋の玄関先で聞き込みに来た若い刑事(南廣)に『私あなたみたいなハンサムに弱いの』と迫ったりするあたりは40代の大年増に見える玄人っぽさ。

そして小宮光江のストリップ衣装のスタイルの良さ。

1955年鎌倉海の女優カーニバル優勝を引っ提げて東映入り。

川村学園当時は佐久間良子の先輩だった。

「ズベ公天使」(60年)など、女版不良性感度作品の先駆けとのこと。

本作のストリップダンスの稽古場シーンはスタジオから見学者を追い出して撮影されたもの(ラピュタ阿佐ヶ谷のロビーに掲載された封切り当時のプレスシートより)、なるほど画面に見入ってしまった。

代表作は「はだかっ子」(61年 家城巳代治監督)「花と嵐とギャング」(62年 石井輝男監督)。

惜しくも62年に自死とのこと。

刑事たちの聞き込み先はまだまだいる。

陰のあるバイト大学生(今井健二)と、彼が片思いする令嬢(佐久間良子)だ。

令嬢は、乗馬クラブで悠然と刑事相手に微笑むだけだが、この2、3分にも満たない佐久間の登場シーンは、果たして必要あったか。

サービスカット的なものなのか?

とにかく地道に足で捜査を積み重ねてゆく刑事たち。

いくつかの情報を重ね合わせて核心へ近づく。

犬の死体を包んで実証実験を行い、荒川の当該部分は上流へ向かって流されることがわかったりする。

妻の4人目の出産が待望の男の子だとわった刑事(花柳徳衛)が、皆からお祝いをもらうなどといった職場のエピソードもつづられる。

「もはや戦後ではない」(1956年の厚生白書より)1960年当時だが、まだまだ戦後の陰は濃い。

東京の墨田川にはダルマ船で暮らす水上生活者がおり、足立区の荒川沿いにはお化け煙突が聳え立ち、下町の安アパートには管理人がいて、ヤクザの商売には闇ドル買いがあった。

住民の戸籍はどうなっているのか、水上生活者の住むのダルマ船は、犯罪者の格好の隠れ場所にもなる可能性があったりするのだ。

低予算のため、捜査一課の室内セット以外はロケで撮影されたという「警視庁物語」シリーズ。

現在ではすべて失われた昭和の風景が色濃く反映された画面。

アパートの管理人(菅井きん)や、犯人に車を貸した挙句警察に追われて事故死する運転手の妻(谷本小夜子?)の子供を背負って病院へ駆けつける姿に表現される、名もなき庶民たちの姿。

「警視庁物語」は実体験のある脚本家によるてらいなき事実の積み重ねのストーリーを、これまた事実の再現に徹した映像化がもたらした貴重な時代の記録でもあった。

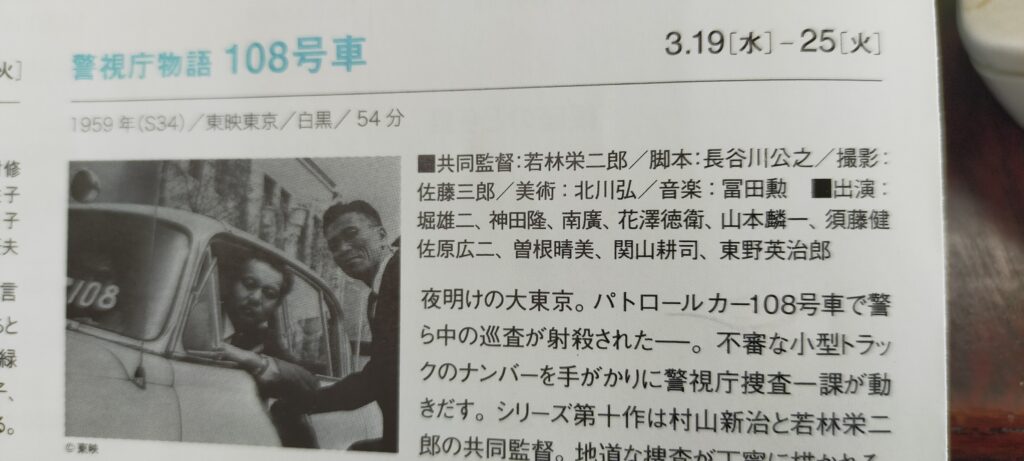

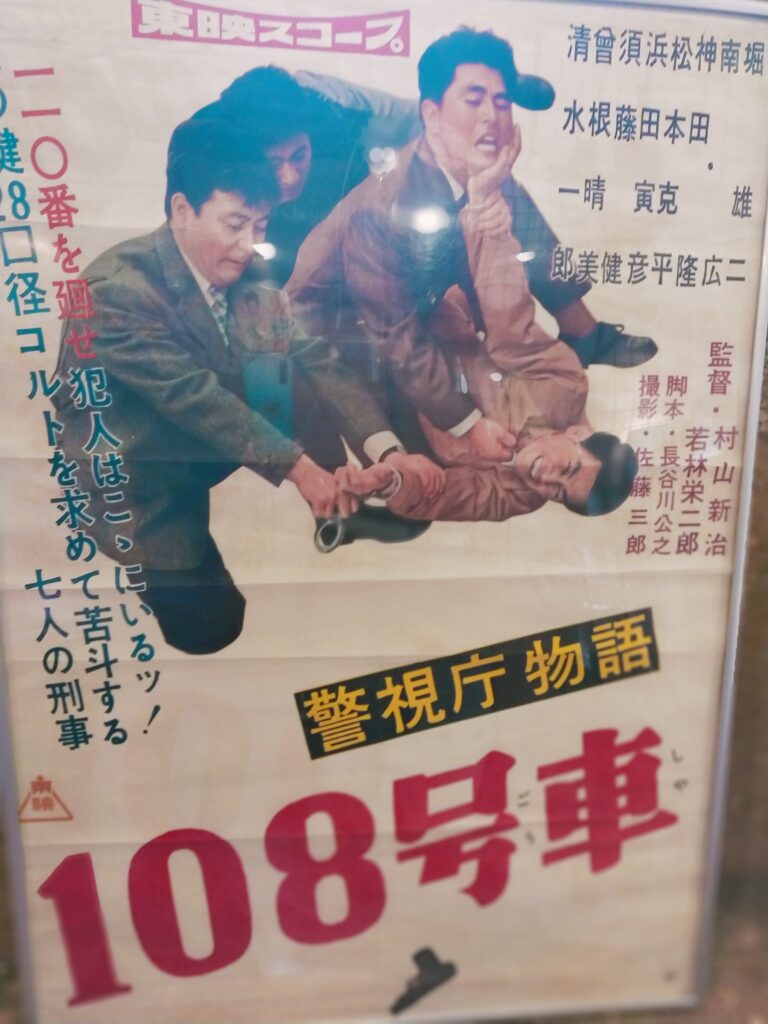

「警視庁物語 108号車」 1959年 村山新治、若林栄二郎共同監督 東映

シリーズ第十作は、若林との共同監督。

若林監督については多くを知らない、「遊星王子」などの監督作品があったらしい。

54分の中編だが、その分枝葉がなく本筋がギュッと詰まった1本。

脚本は警察法医学者出身の長谷川公之。

レギュラー陣は不動のメンバー。

枝葉がない分、傍系のエピソードはなく、セリフのある女優は出ていない。

警邏中のパトカーに乗った巡査が、車に乗って逃走中の犯人に射殺される。

直ちに招集される捜査一課の刑事たち。

寝間着姿の刑事たちを巡査が各自宅に迎えに行く場面がタイトルバックに映し出される。

昭和チックながら緊迫感が画面からあふれる。

さあ、捜査開始だ!

今回の捜査一課はいつにもまして地道な捜査に終始する。

車のナンバー・型式からの線、自動車修理店に残された名刺(偽名)からの線、銃痕からの線等々。

刑事たちはいつにもまして余計なセリフを吐かず、黙々と迅速に足で捜査する。

今回も殉職した巡査の香典を集める場面など、職場としての警察内部の日常描写がある。

これで殉職警官が2000人以上となったなどのセリフもある。

ラストは殉職警官を祀る弥生神社への参拝シーンで終わる。

実際に警察内部にいた脚本の長谷川ならではの書き込みである。

映画のハイライトは、運転免許場の台帳と交通違反調書からの照合作業の場面だ。

捜査一課全員と応援の職員が、夜通し、台帳を一件一件めくってゆく。

暗い照明の元、たばこをくわえながら、ネクタイを緩めて、眠気と戦いながらの作業が続く。

ときどき仲間がお茶を淹れてくれる。

眠気に耐えきれず椅子に横になる。

誰がヒーローでもない、地道な作業。

劇的なセリフもなく、ドンパチは最後の最後だけ。

ひたすら事実を積み重ねて真実を追求する。

「警視庁物語」シリーズの根幹にして真髄がここにある。

働き盛りの、贅肉のない、庶民そのものの、昭和の刑事を花澤徳衛が好演。

この俳優はのちに人情刑事を得意としたが、その発端となる「警視庁物語」では、芝居らしい芝居はなく、セリフは上司の指示に応える「はい」と、捜査結果の事実報告と、簡単な所見だけ。

余計なセリフや性格付けがないのがドキュメンタルでいい。

ある場面で出てきた赤子を背負った女性。

前作「顔のない女」でもタクシー運転手の妻役で子供を背負った女優を使った村山監督が、『名もなき市井の女性』を表すときに使うのが、赤子を背負った地味な女性なのかもしれない。

花澤徳衛が自動車屋の社長(東野英次郎)に協力を仰いで、府中の免許場で台帳の写真を面通しさせるシーンで、カツ丼がさりげなく登場。

作業の合間に二人でかっ込んでいたが、案外その後の刑事ドラマでカツ丼が小道具として多用されるきっかけの場面だったりして。

また、ホンボシにつながるチンピラ(曽根晴美)を拘束し、捜査一課で取り調べする際、昼食に蕎麦の出前を取り、『食べたらどうだ?』とチンピラに促していたが、追いつめられたチンピラは食べるどころではなかったが、実際はそんなものだったろうと思われた。

ここら辺も長谷川脚本の地道でドキュメンタルな名場面だった。