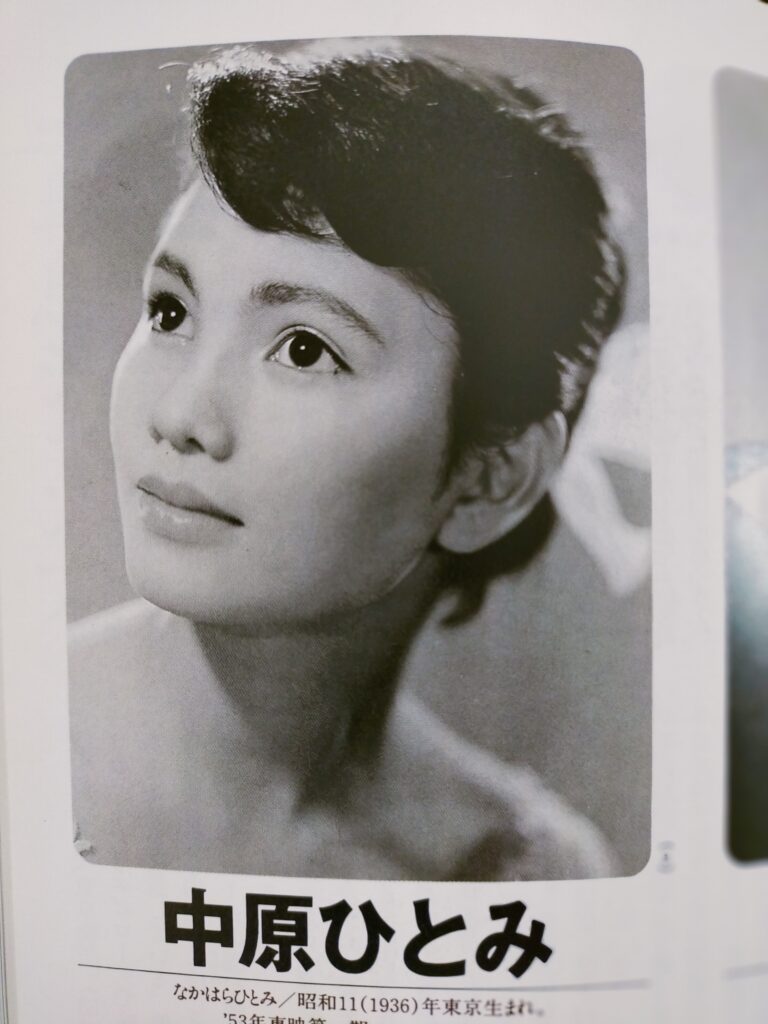

中原ひとみ

1936年東京生まれ。

東映第一期ニューフェース。

同期に南原宏治ら。

54年「魚河岸の石松 女海賊と戦う」でデヴュー。

55年、独立プロ作品「姉妹」に参加。

監督は松竹をレッドパージされた家城巳代治、共演は大映の野添ひとみ。

映画出演7本目にしての初期代表作となり、以降家城作品の常連となった。

50年代後半は東映東京撮影所の現代劇を中心に出演。

57年には今井正監督の「米」、「純愛物語」に参加、後者はベルリン映画祭の銀熊賞を受賞する。

60年代にかけて東映東京のほか、東映京都の時代劇にも出演し、東映の看板女優となるも63年からは活躍の場をテレビに移し現在に至る。

中原ひとみと筆者との出会いは、学生時代に16ミリ版で見た「純愛物語」。

ストーリーは被爆者の若い女性がボーイフレンドとの愛をはぐくむというロマンスと悲劇だが、今井監督の粘りが妥協のないドラマとなっていて、画面に見入った記憶がある。

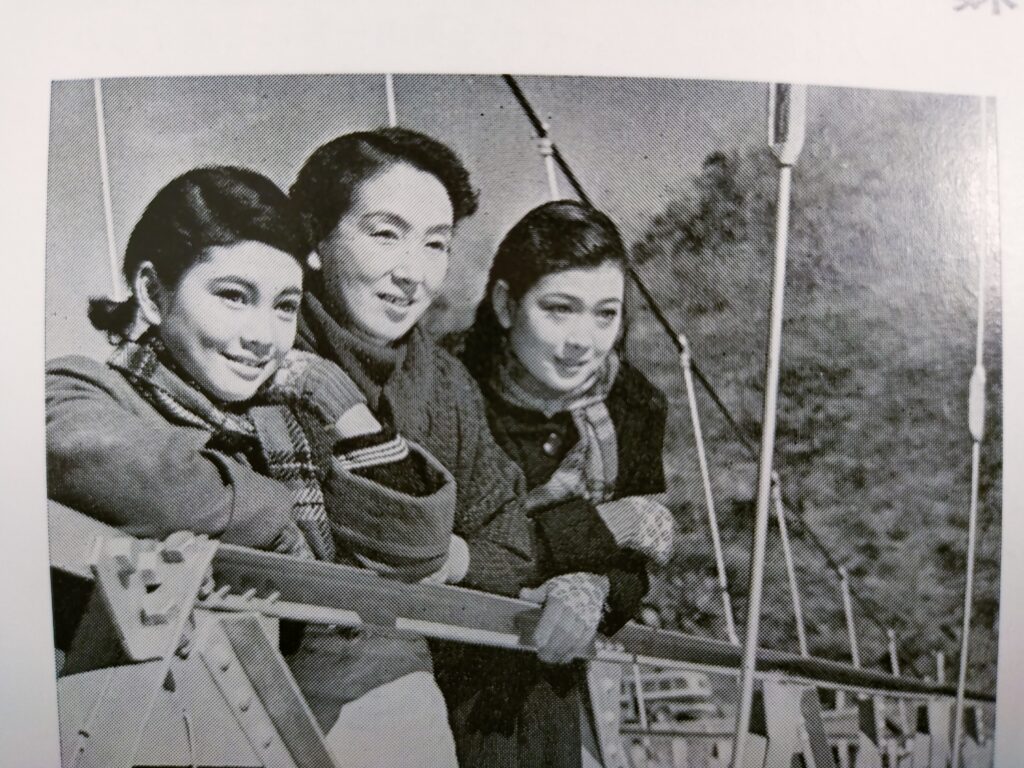

そして後年になって見た「姉妹」。

懐かしいい昭和の地方風景の中、貧しくも活発に生きる庶民の姿が活写された中で、家城監督の意を体現したかのように中原ひとみが生き生きと躍動していてファンになった。

その後見たのは、「おしどり駕籠」という、マキノ雅弘監督による京都撮影所の時代劇。

錦之助とひばりの脇で、射的屋の看板娘の一人として、数人で踊りながら登場するマキノ映画ならではのシーンが印象に残る。

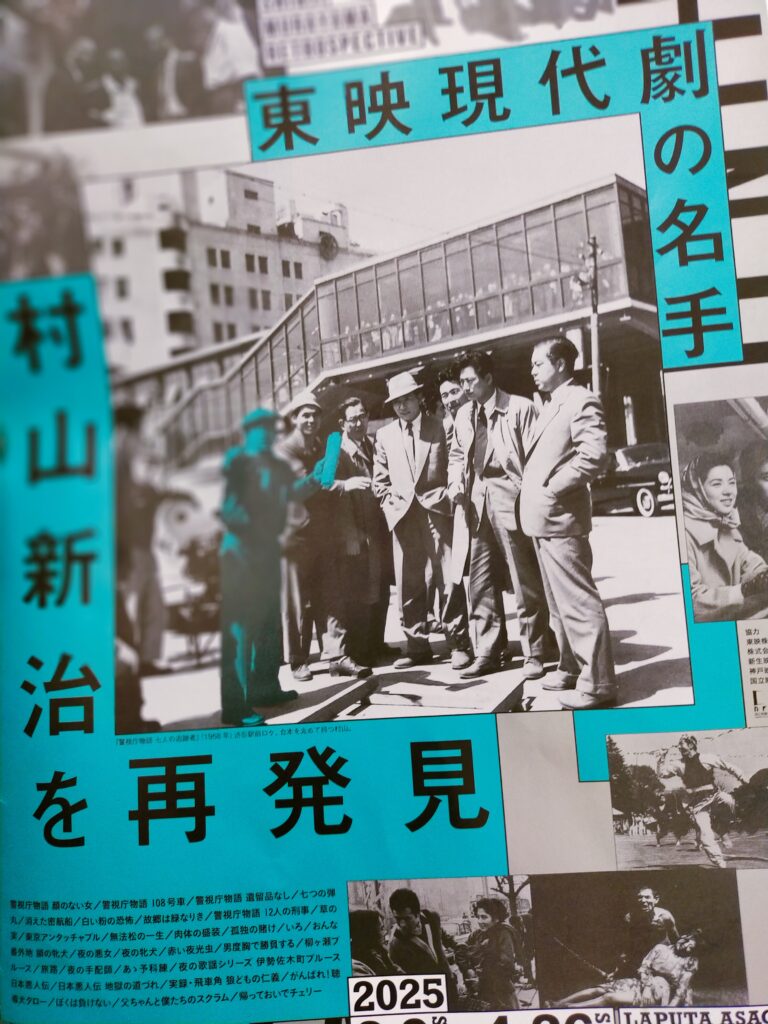

今次の「東映現代劇の名手 村山新治を再発見」特集では、彼女の現代劇が見られる。

ホームグラウンドだった東京撮影所のプログラムピクチャーから、中原ひとみを再々発見してみよう。

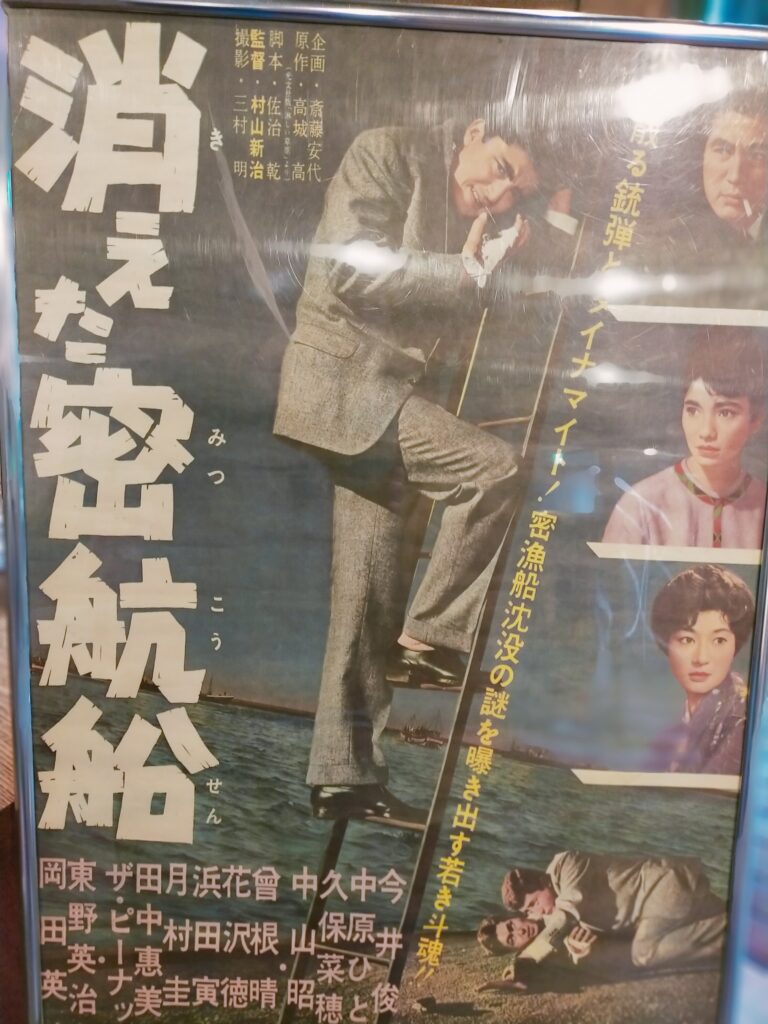

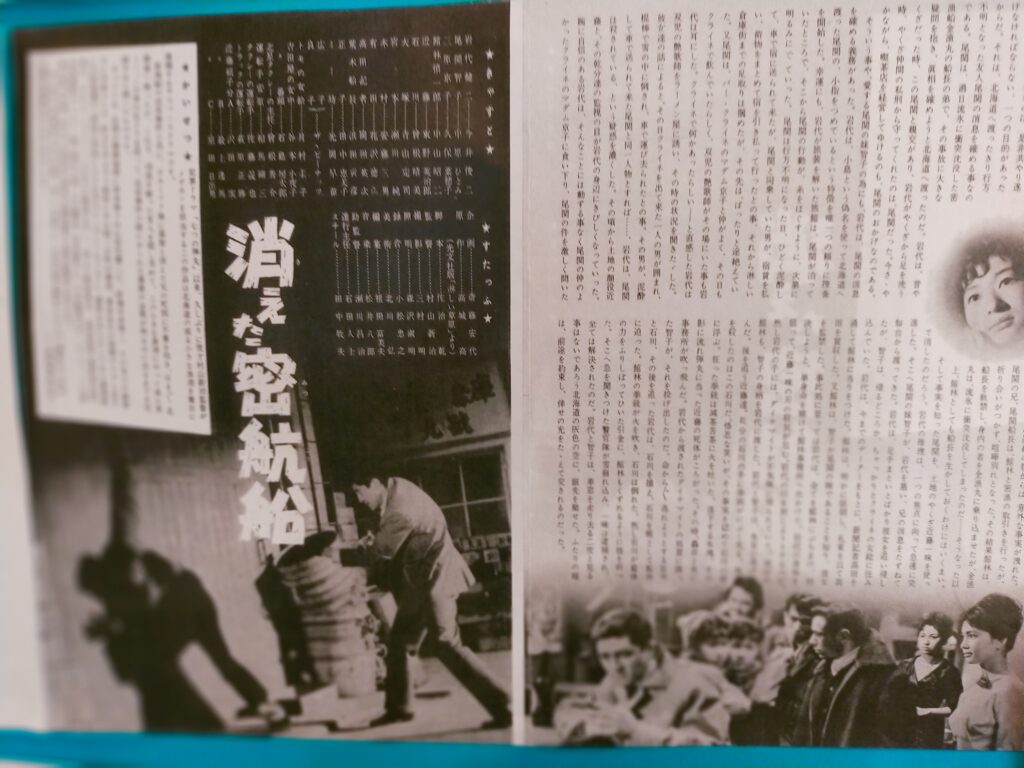

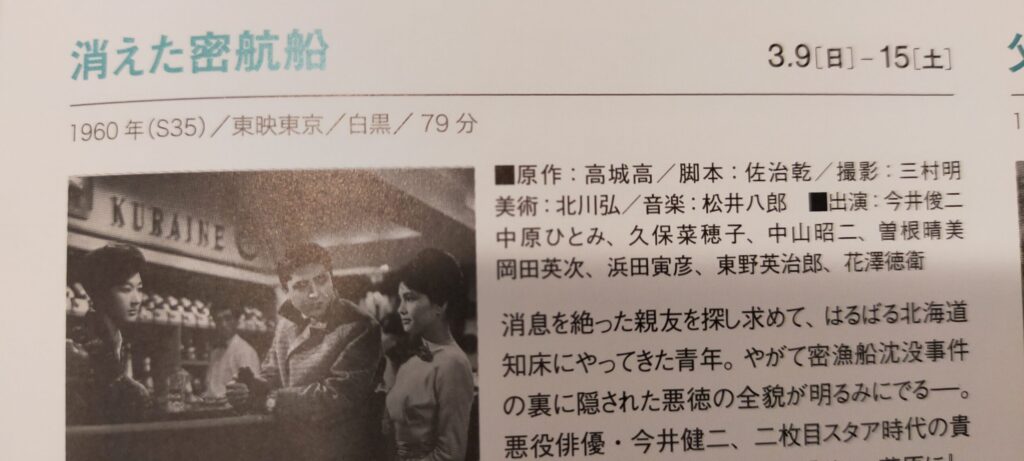

「消えた密航船」 1960年 村山新治監督 東映

東映ニューフェース第二期の今井健二(当時は俊二。同期に高倉健、丘さとみ)の数少ない主演作品。

しかも善玉役。

与太者上がりの主人公の設定だからか、表情にゆがみが出始め、暗く鋭い目つきなど、役者人生の大半を悪役として生きることになる下地が垣間見える。

そのガールフレンド役として夜の仙台駅(の設定)で登場する中原ひとみの輝きに比べて今井の存在の暗いこと。

映画の後半まで、今井の正体も、悪か善かもわからない。

中原が味方だから善玉なのだろうけど。

出だしの遭難船からのSOSの信号音を背景にスーパーインポーズが流れる場面。

セミドキュメンタリー風の出だしに、B級サスペンスの緊張感がみなぎる。

悪くない。

親友の不審な死(遭難死を装った殺人?)に疑問を抱き、「知床」の町を訪れ、繁華街で聞き込みを始める今井。

劇中「知床」なる駅や港、駅前の実写風景が出てくるが、これらは清水(現静岡市)でのロケとのこと。

バーでの聞き込み場面。

訳ありのマダム(久保菜穂子)から情報を聞き出そうとする今井の芝居が気になった。

相手がしゃべる時の相槌の仕方や、一瞬の間は、素人劇のようではないか!

これでは今井健二、芝居が下手だから顔のゆがみと目つきの悪さで悪役として生き残るしかなかった、という結論でいいのか?

アクションシーンでの動きはまあまあだったが。

村山新治監督の持ち味は、最果ての港町の闇をドキュメンタルに再現すること。

柄の悪い無名俳優を今井を尾行するチンピラ役に起用して闇のムードを醸し出してはいたが、重要な役に東野栄次郎や岡田英次らお馴染みの顔が出てくるとその緊張感が緩む。

折角の久保菜穂子も役不足(役の方が軽すぎる)。

圧倒的光量で輝く中原ひとみは、全くこの作品に似合あわず、すでにアイドル的存在を越える存在感を発していた彼女にとって、これも全くの役不足だった。

彼女の女優としての実像が、ドラマの虚像をどうしょうもなく上回っていた。

中原が、この怪しい映画でいかにピンチに陥ろうとも危機感が醸し出ないのは困った反面、彼女のファンとしては安心して見ていられた。

今井健二ではすでに当時の中原ひとみには役不足(今井の方が軽い)だった。

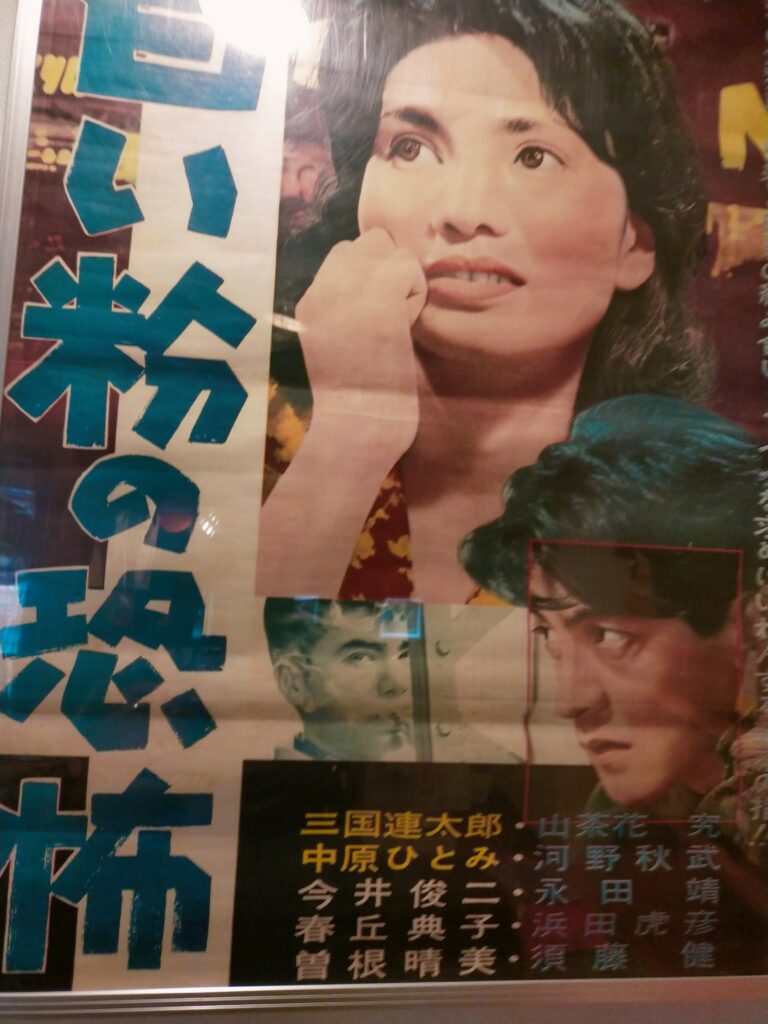

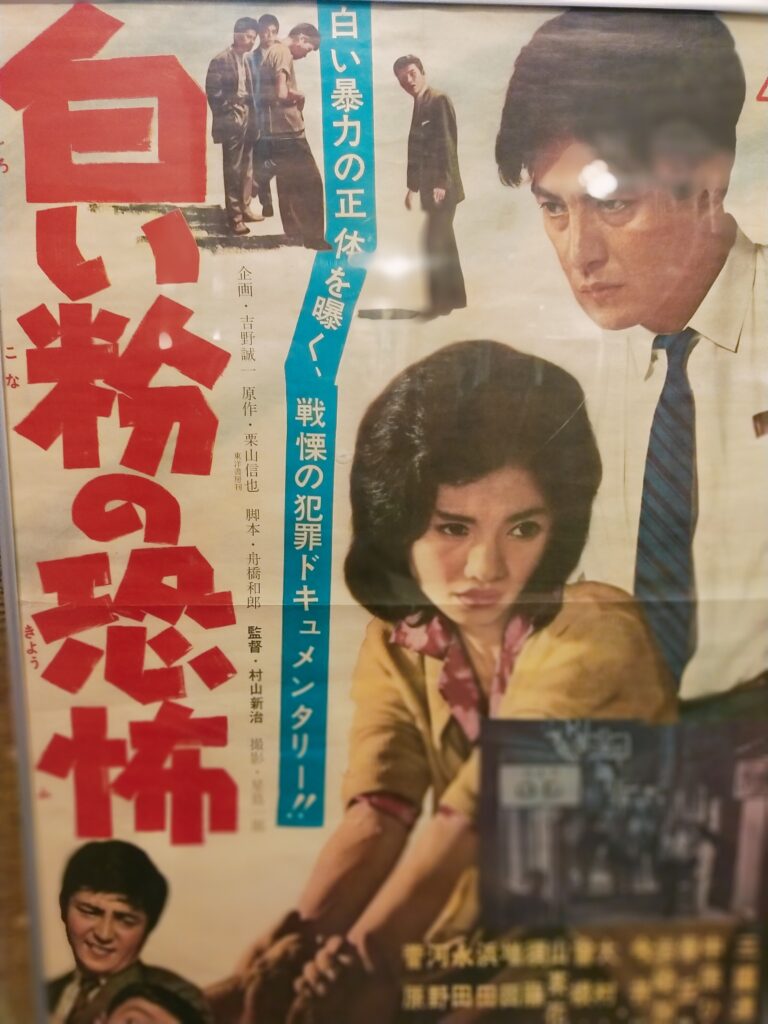

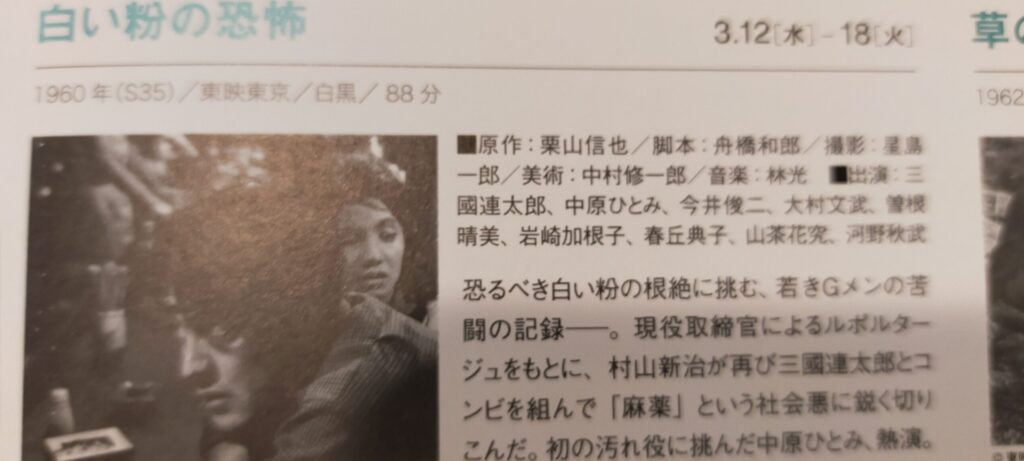

「白い粉の恐怖」 1960年 村山新治監督 東映

「警視庁物語」シリーズの村山監督だったら、東京の町を俯瞰でとらえたであろうか、映画の冒頭シーンは静物画のようなケシの花のアップ。

その画面に林光のモダンで怪しげな音楽が被ってタイトルロール。

監督らしいざらざらしたスピード感のあるシーンではなく、警察とタイアップしたまるで反麻薬の啓蒙映画のような出だし。

作品の結論は、『麻薬に手を出したら身を亡ぼす』だから、奇をてらわずに、地味な正攻法でそのテーマと取り組むのは、まじめな村山監督らしい。

村山監督とは59年の「七つの弾丸」以来コンビの続く三国連太郎が厚生省麻薬取締官を演じ、まるで腕利きの刑事のように新宿の最深部で売人やその元締めのヤクザ、さらにはヤクザの幹部とまで渡り合う。

その身を粉にしたおとり捜査、情報収集、犯行現場での取り締まりなどがキビキビと描かれる。

当時の取り締まりは、幌付の小型トラックで現場付近に待機し一斉に立ち入っていたのだから牧歌的だったのではないか。

売人たちは取締官を「ダンナ」と呼び決して手出しはしない。

売人とヤクザはブツを巧妙に隠すし、取引では少しでも不信なことがあると撤収するなど用心深い。

クスリの使用者は決して一般人などではなく、例えば新宿などの盛り場のドヤで暮らし、売春などで生計を立てるような階層だった。

また、おとり捜査の認められている麻薬捜査では、売人側の情報提供者がいたりした。

麻薬を取り巻く世界は、この当時あくまで限定的なものだった。

作品のもう一人の主人公が中原ひとみ。

『初の汚れ役に挑む』とある。

汚れ役は初かもしれないが、これまで庶民的で逞しい少女や、原爆症のヒロインなどを体当たりで演じてきた。

本作では、監督得意のドキュメンタルな視点ばかりではなく、劇映画らしい視点での演出も取り入れており、中原ひとみは監督の演出に応えている。

中原演じる女性像の背景は詳しく描かれない。

地方から出てきて生活苦なのか騙されたのか、やむなく身を売るうちに、新宿のドヤに住み、クスリと切っても切れなくなった女性だ。

劇中『パンパン』と呼ばれるから戦災孤児など戦争や社会の犠牲者なのかもしれない。

ヤサグレてはいるが、親身になってくれる人には好意を持ち、結婚生活にあこがれを持つ。

人生の逆境を逆手にとって、独特の『明るさ』で生きる、という役柄では中原ひとみが生きる。

情報提供者の朝鮮人中毒者役の山茶花究がうまい。

日活なら小沢昭一の役どころだが、小沢がやるとギャグに傾くところをきちんと芝居で魅せる。

情報提供したのをヤクザに察知され、大阪に逃げるからと小銭を捜査官にせびる芝居。

実はまだ新宿にいて捜査で捕まり、取調室で禁断症状を起こす迫真の芝居の悲惨さ。

この取調室で売人の禁断症状にオタオタする新人取締官役が今井健二。

真面目な新人として三国にくっついての演技。

この俳優、無理に主役をやらず、誰かの脇に回ったら生きる。

悪役に転向した後で、高倉健の兄弟分役として脇に回った「侠骨一代」(67年 マキノ雅弘監督)はよかった。

三国連太郎は、新宿を舞台に、飲み屋、ドヤ街、喫茶店を自分の住処のようにはいずり回るのだが、一方で自分自身の家庭も描かれる。

郊外の貸家に住み、大家の酒屋が電話を取り次ぐ暮らし。

妻と子供が一人、妻の妹が学生で同居している。

妻役に岩崎加根子。

新劇の実力派で、「警察日記」(55年 久松静児監督)の、磐梯山の麓で杉村春子の人買いに身売りされる少女役から、「忍ぶ川」(72年 熊井啓監督)の黒メガネをかけて座敷の奥で弟の嫁を迎える弱視の小姑役まで、幅広い経歴を持つ女優だ。

三国の妻役に岩崎加根子が起用されたのは重要な役だから。

すなわち、麻薬取締官といえど家庭があること、家庭側から見ると危ない仕事であること、そうはいいながら取締官にとって妻は最大の理解者でもあること。

作品の後半で、中毒病棟を退院した中原ひとみを保護するため、彼女を自宅に匿おうとする三国に対し、中原に嫌悪感を感じつつも、最大限夫の仕事に協力しようとする岩崎の演技の説得力はさすが。

中原が家庭の雰囲気に触れ「二人はどうやって結婚したの?」とか「あたいも結婚したいな。あたいは宮川さん(三国の役名)が好きさ」と岩崎に話すシーンがあった。

堅気の岩崎は、嫌悪感を表しつつそっけない返事をするのだが、これが拒絶感ではないところの微妙な表現。

中原の懸命な演技を受け止めた岩崎の懐の広さ。

劇中最後の大捕物は取締官が大企業社員に扮し、ヤクザの大物に取引を持ち掛けるというもの。

ヤクザ側が企業に確認を取るというのも承知の上で、取締官はあらかじめ企業と組んでの仕掛け。

突然、ヤクザが企業本社に訪れ慌てる取締官。

ようやく取引に至り、現行犯逮捕となる。

ここで取締官の口からヤクザの大物に対し「戦時中は大陸で麻薬の取引で財を成し・・・」のセリフが吐かれる。

これまでは、取締官と売人という最底辺同士の対立ばかりが描かれ、「巨悪はどうした?」の不満がないわけではなかった見る者に、そこのところも若干ながら押さえたシナリオだった。

ラストは、自殺とされたが体内から基準値以上のクスリが検出された中原の死。

三国が思わず「殺しだ」と呟く。

身寄りがなく、夫婦二人のみが見送った焼き場の帰り、岩崎が「(自宅に匿った際)もっと親身になってあげればよかった」とつぶやく。

なるほどこの作品の最後の締めはやはり岩崎加根子によるものだったのか。