ラピュタ阿佐ヶ谷で「松竹娯楽映画のマエストロ・番匠義彰」という特集上映があり、「抱かれた花嫁」が上映されたので行ってきた。

番匠監督は、昭和30年代の松竹プログラムピクチュアのエース監督として、有馬稲子、小山明子、倍賞千恵子、鰐淵晴子らをヒロインにした「花嫁シリーズ」全9作のうち8作品を撮るなどした。

「抱かれた花嫁」はシリーズ第1作で、1957年の作品。

ヒロインは当時25歳の年を迎えた有馬稲子。

松竹初のワイドスクリーンで撮影され、イーストマン松竹カラーなる天然色映画である。

「抱かれた花嫁」

浅草のすし屋を舞台に、女手一つですし屋を切り盛りしてきた母(望月優子)と看板娘(有馬稲子)の物語。

それに、看板娘と憎からず思い合う青年(高橋貞二)などがからむ。

女手一つで育てた子供たちがいずれも思う通りにならなかったり〈兄は〈文士〉と自称するストッリプ小屋の座付き作家、弟は踊り子と惚れ合っている〉、すし屋がヤクザに荒らされたり、火事で燃えてしまったり、ヒロインがはっきりとゴールインしなかった・・・、と変に〈社会派〉で、〈一筋縄ではいかない〉筋立ては、東宝の「若大将シリーズ」のようにスカッとはいかない。

というか、「若大将」の方が日本映画としては奇跡的に〈能天気〉なだけ、なのだろうけど。

母親の結ばれなかった恋人を登場させ、二人きりでダンスさせる場面など、ワイド画面を生かしたノスタルジックないいシーンがあったりする。

望月優子が恋人から相談があると呼び出され、いそいそと出かける。

恋人は「実は、そのことだが・・・」と口を開く、期待する望月のお母さん。

その相談とは、息子のことであったり、娘のことであった。

期待が失望に変わる瞬間。

喜劇俳優だったら大げさにリアクションするところ、渥美清の寅さんだったらその場はスッと受けて後で「どうせおいらは・・・」と愁嘆場。

ところがわれらが望月母さん、その場はグッと受けて、次のカットでコップ酒をあおるやけ酒のシーンに移った。

といって、ギャグに逃げたわけではなく、いつもの望月優子がそこにいた。

母さんの、〈やり場のない感情をぶちまける演技の絶妙さ〉。

微苦笑を誘うといおうか、ほろ苦さを誘うといおうか、あっと言わせるというか・・・。

二人きりのダンスからコップ酒までの演技は、望月優子の真骨頂であり、この映画のハイライトの一つであった。.

一方で、映画を支えているのは有馬稲子の若さと美しさ。

特徴でもある、きびきびとした動きとはきはきとした口調、何より登場するだけで面前全体が輝くような明るさ。

小津作品に招かれた、「東京暮色」(1957年)や「彼岸花」(1958年)では、おとなしかったり暗かったりの役柄だったが、プログラムピクチャアでの彼女はひたすら、はつらつと元気に画面中央で輝いている。

貧乏文士の兄(大木実)の世話を焼いたり、踊り子の彼女との交際を母に反対され家出する弟に小遣いを渡したり、けがをした彼氏(高橋)の下宿に花と寿司折をもって見舞いに行ったり。

ポンポン会話しながら、チャキチャキッとひとの世話をして動き回る姿が似合っている。

相手役の高橋貞二は当時の松竹三羽烏の一人。

三羽ガラスの相方、佐田啓二と前後して、自動車事故で死んでしまったが、この作品では飄々としてた若者を演じている。

高橋の下宿の隣のアパートに住んでいて、高橋に横恋慕する女優の卵に高千穂ひづる。

部屋の窓越しに手を振ったり、ずんずん部屋にやってきてモーションをかけたり、と積極的な若さ全開。

当時の日本人の住宅事情の開放感!

若者が元気だった時代の日本がひたすら懐かしい。

この作品は、日本映画が若く明るく、女優さんたちが輝いており、つまりは日本が元気だった時代の宝箱のようだった。

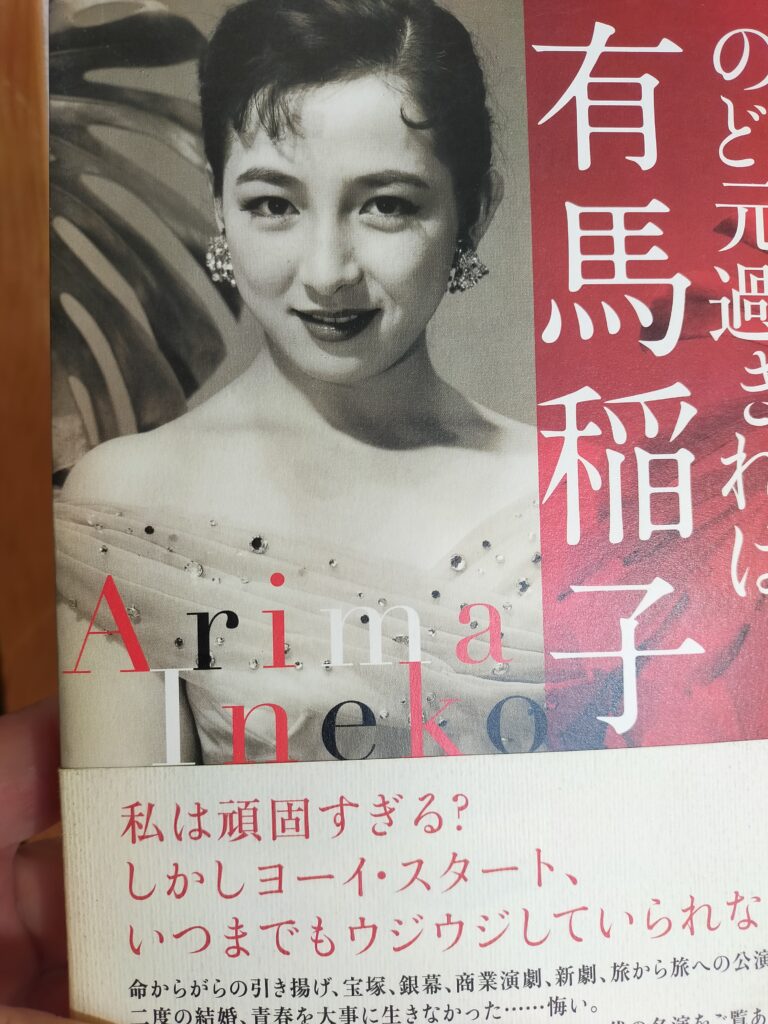

有馬稲子

有馬稲子は自伝を2冊出している。

外地で育ち、戦後、引き揚げてきて女学校在学中に宝塚に入団。

映画界に入ってからは、岸恵子、久我美子と組んでの「文芸プロダクションにんじんくらぶ」を設立、以来3人の友情は50年以上の長きにわたる。

中村錦之助と結婚し、離婚。

後半生は舞台で活躍。

自伝では、20代の10年近い間、ある既婚の映画監督と不毛な愛人関係にあったことを告白。

映画監督は市川崑だといわれている。

映画出演は、「白い魔魚」(1956年)、「花嫁シリーズ」など松竹の番線作品に主役で出演したほか、「東京暮色」(1957年 小津安二郎監督)、「夜の鼓」(1958年 今井正監督)、「人間の条件」(1959年 小林正樹監督)、「浪速の恋の物語」(1959年 内田吐夢監督)など巨匠作品にも多く出演した。

有馬稲子の魅力は、主役を飾ったプログラムピクチュアに於いて、より発揮されたように思う。

今後、チャンスがあれば、松竹の番線作品で、はつらつと主役を張っていた彼女の姿を見続けたいものである。